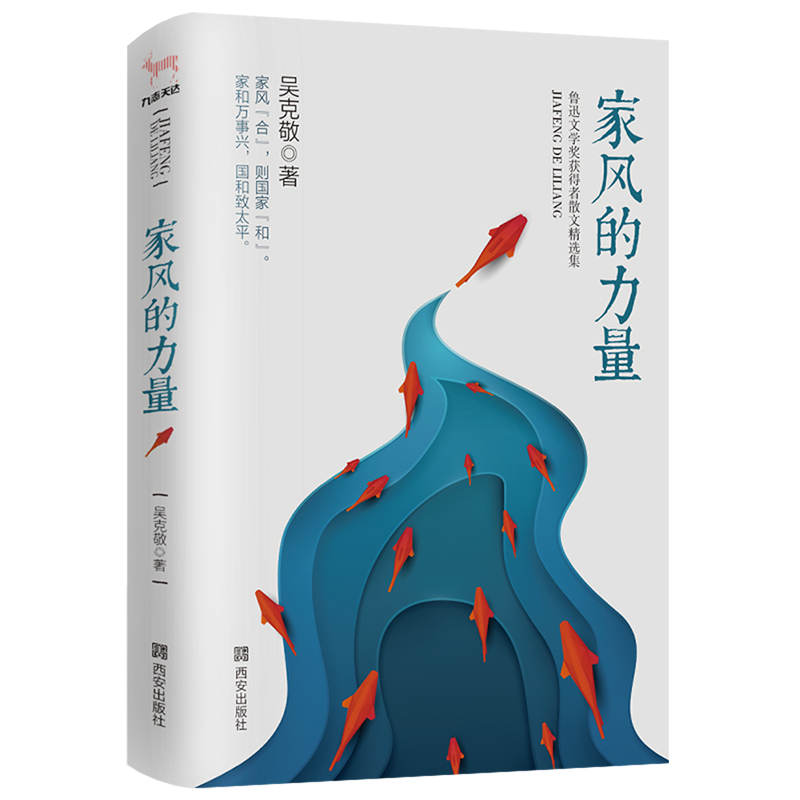

出版社: 西安

原售价: 48.00

折扣价: 26.40

折扣购买: 家风的力量(鲁迅文学奖获得者散文精选集)

ISBN: 9787554145104

吴克敬 1954年生,陕西扶风人,毕业于西北大学中文系,获硕士学位。现任中国书画院副院长,陕西书画院院长;陕西省作家协会副主席,西安市作家协会主席;西北大学驻校作家,长安大学、西安石油大学、西安外国语大学等院校客座教授。曾获庄重文文学奖、冰心散文奖,两获柳青文学奖、小说选刊文学奖等奖项。

家的相思 居住在钢筋混凝土结构的楼宇内,在装饰布置上, 可谓费尽了心思,却总是感到难尽如人意,不仅活动的 空间小,而且缺少阳光的清明和地气的爽朗。尤其在炎 炎的夏日,更感到热浪滔滔,苦闷难挨。不由怀念起绿 荫匝地的农家小院,集纳着乡野的灵气,洒落着沁凉的 清新,那是一种怎样舒心惬意的享受啊! 黄土平夯的院落里,有一棵枣树,有一棵桑树。枣 树下置了一方捶布石,黑油油的石面上,光洁如一面镜 子,母亲和姐姐织下土布,用心地浆了,在太阳下晒得 还余一点潮气,收起来, 折成一厚叠的布坯,平铺在捶布石上,母亲和姐姐 便会轮换着举起两根枣木棒槌,很有节奏地在布坯上捶 打。即使不在小院,老远也能听见母亲和姐姐的捶布声 ,节奏忽儿紧,忽儿慢,听着不啻一曲美妙的打击乐曲 。听母亲讲,布坯只有浆了捶了,才更耐穿呢!桑树下 置了盘石磨,二十世纪七十年代以前,石磨还很忙碌, 隔不几天,母亲会借来集体的牲口,套在磨道里拉磨, 沉重的石磨转起来,轰隆轰隆地响。不知道为什么,我 特别讨厌石磨转动的声音,也怕见牲口戴着暗眼(陕西 西府方言,指牲口拉磨时戴的眼罩),绕着石磨转圈的 样子,感觉一个鲜活的生命,非被那低沉的声音碾碎了 不可。但极喜欢磨缝里不断流出来的碎麦粉,母亲用簸 箕收起来,倒进磨道旁的一个面柜的箩儿里,咣啷咣啷 箩出细细的面粉来,那可是养命的蒸馍和面条啊!更细 的面粉飞扬起来,扑在了母亲的手上和脸上,使母亲看 起来白了漂亮了。后来通了电,石磨子不再用了,可是 到我离家而去时,石磨还在桑树下盘踞着,显得很沉默 的样子。 枣儿熟了会落下来。 桑葚熟了也会落下来。 一个在秋天,一个在夏天。枣儿、桑葚落地的日子 ,最是小院热闹的时候,母亲会招呼几个大人,撑起一 个布帐,摇着树枝,让枣儿、桑葚落下来,接住了,收 在一个篮子里,送给一村的人,都尝上一口。 小院里 还开着一方小菜园,找来一块一块的半截砖,沿着菜园 的周边,狗牙似的栽起来。春上的日子,母亲给小菜园 先是施底肥,把土刨得虚虚的,点上两行豇豆,栽上两 行韭菜,又种上几窝丝瓜和油葫芦,以及三两株的向日 葵。地表的土一干,母亲就浇一遍水,菜苗长出来,扯 出蔓来了,母亲就搭起架子来,到入夏至秋的一段日子 ,小菜园的收成,让母亲的锅灶上,总是特别的丰富多 彩。来客人了,也不用着急,摘一把豇豆,割一撮韭菜 ,还有丝瓜、油葫芦什么的,也采来一些,或清炒,或 干煸,或油焖,凑在一起,就是一顿好饭了。如果是朋 友稀客,还会摆上酒杯,亲亲热热地碰了,“吱喽”一 声喝下去,脸上便都起了红晕,嘴头上也就放得开了, 说一说久不见面的相思之情,聊一聊听来的乡间趣事, 这样的日子,是怎样的逍遥自在啊! 好读闲书的我,时常就坐在小院里,任凭蝉儿在树 1.“家庭是人生的第一个课堂” “家风是一个家庭的精神内核”“家风是社会风气的重要组成部分” 习大大鼓励千千万个家庭传承好家风,塑造社会好风气。作者深情地回忆了祖辈三代的言传身教的深远影响,描绘了这种风气对乡党和村民的影响。由一家之风,到一族之风,再到一村之风,家风浸润在每个人的言行,最后化为做人的尊严,做事的原则。 2.好家风带给我们支点和力量,作者通过对自己成长经历的回忆,深情再现了家风在个人成长中的作用。 家庭是人生的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师。好家风熏陶、伴随着每个家庭成员的一生,帮助他们在人生路上的找到自己的支点,作者从自己和父母,自己和女儿、妻子的日常相处中,领悟到家风的传承和继承、以及随着时代的变迁而发生的新变化,领悟到家风自己人生中的重量。 3.鲁迅文学奖获得者吴克敬散文精选集。 作为鲁迅文学奖的获得者,作者的语言质朴而深具地方特色,蕴含着深厚的汉中文化特色,一方水土养一方人,作者的人生熏染了家风的骨气,而文章处处流露的善思、开阔、豪爽又体现着汉中文化的底蕴。个人气质和地方文化的交汇融合成为这本书散文精选集的主要特色。