出版社: 山东文艺

原售价: 39.80

折扣价: 16.10

折扣购买: 金色蚕茧

ISBN: 9787532961085

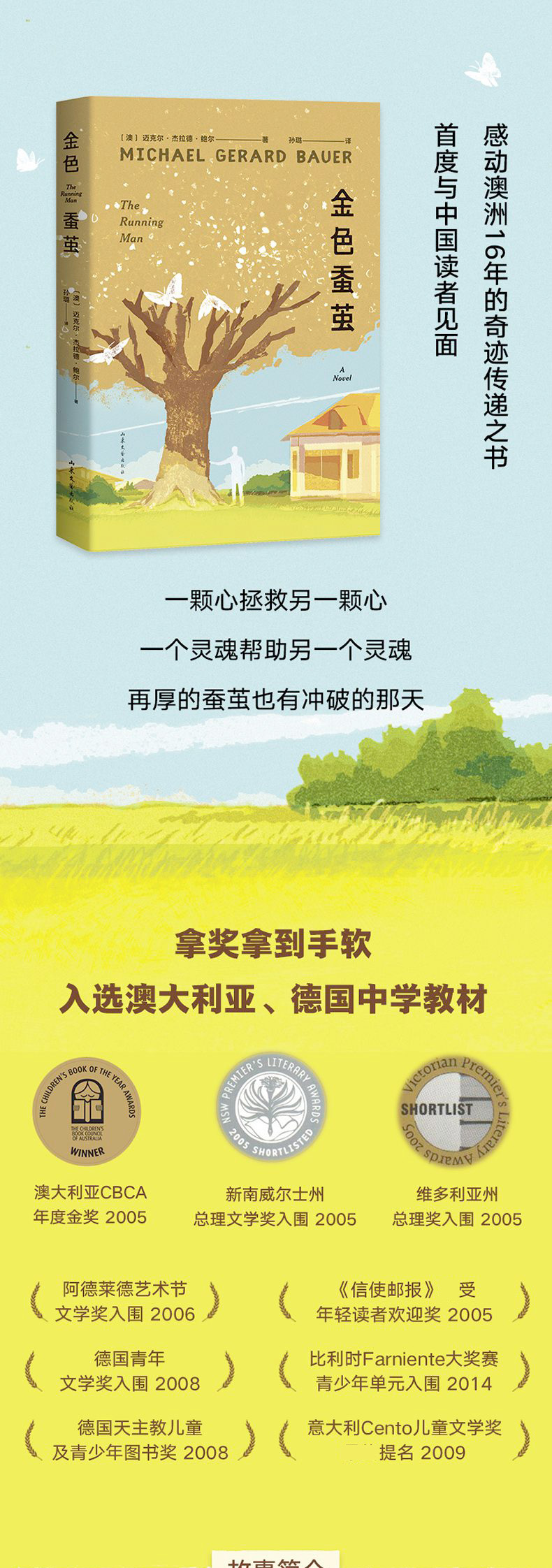

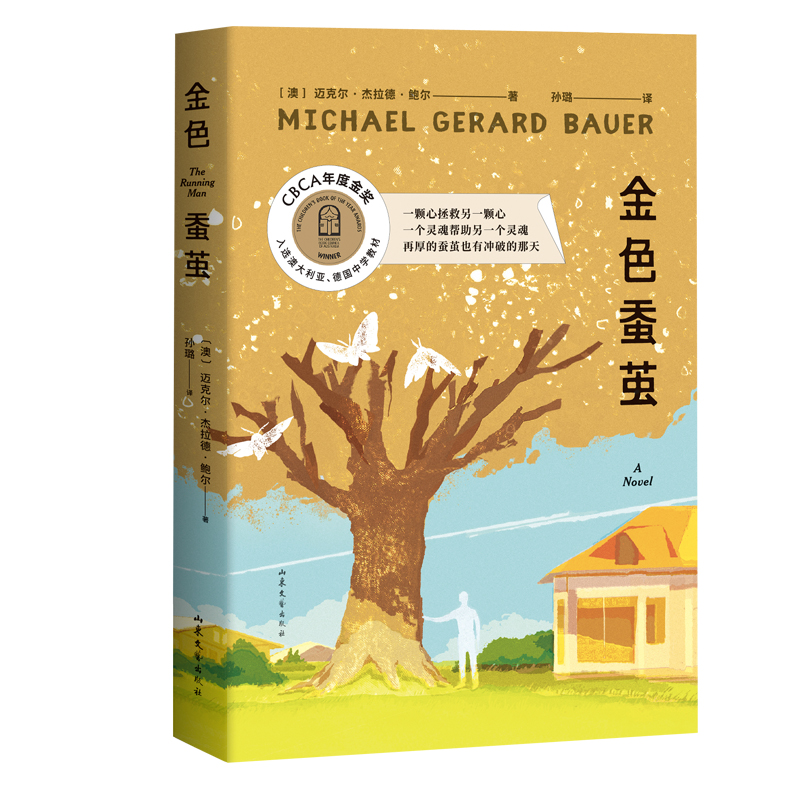

迈克尔·杰拉德·鲍尔(Michael Gerard Bauer) 在成为作家之前,迈克尔曾是一名中学英语和经济学教师。《金色蚕茧》是他的第一本小说,2005年荣获澳大利亚童书理事会年度图书奖。此后,他为年轻人创作出一系列颇受欢迎的获奖书籍。如今,迈克尔和妻子居住在昆士兰的布里斯班,靠近他童年时代居住的阿什格罗夫街区——孕育出《金色蚕茧》的地方。他的故事已被翻译成12种语言,在40多个国家销售。

1 约瑟夫定定地望着棺材,想起了蚕。蜜黄色的棺材就像一只蚕茧,安静地躺在他面前,让他在某个瞬间觉得自己仿佛置身另外一个时空。他拼命想把恍惚看到的画面记在脑子里,可是四周的噪音潮水般涌来——低沉的交头接耳声、清嗓子的咳嗽声、鞋尖不小心踢到硬木跪垫的脆响,时刻提醒他身在何处,随后他又一次在病态的懊悔与失落之间痛苦摇摆。“都是我的错。”约瑟夫想。这几个字像刀子一样刺在他的心上。 圣犹大教堂里,管风琴的呼啸声蔓延到他身后的空旷处,乐曲裹挟着悲伤,在半空中盘旋鼓荡。此前他也参加过几场葬礼,但这是头一回坐在前排,感觉跟以往截然不同。过去的葬礼上,他不过是一群吵吵嚷嚷的小学男生中的一员,在路边站成一排,与日后他连长相都难以记起的人告别。现在的他却处于整个仪式的中心,仿佛被一个讨厌又强硬的拥抱紧紧箍住。 他垂下眼帘,母亲的手轻柔地搭在他的膝头。约瑟夫把手放在她的手上,挤出一个虚弱的微笑,然后再次望向棺材,合起眼皮,让黑暗包围自己。 为什么会这样?如果他能回到某个确定的起点,从那时起留意每一个瞬间,现在是否就不会如此迷茫,是否就能理解事情发生的缘由和意义?可这一切又该从何说起?人们往往很难察觉一件事是如何开始的。与开头相比,结局反倒更加清晰可辨。如果一件事结束了,总有各种显而易见的迹象,比如事物终结,比如生离死别;事情的开头则更像阴影和雾气,悄无声息地融入四周,模糊一切。 约瑟夫竭力回想事情的起点,不知不觉又想到了蚕。最近他老是想起它们,不由自主,也不知道为什么会想起这种简单的生物,不明白它们与这件事有什么联系。但这一次他恍然大悟:试图解开过去那些纠结的线索,就像从蚕茧中抽出丝线一样。 抽丝时,首先要在蚕茧上找到松脱在外的丝,拿拇指和食指小心翼翼地捏着向外拉扯,让互相粘连的丝线与坚硬的蚕茧缓慢分离,这时轻轻晃动就能震断蚕丝,剩下最后一根丝线。只要微微抖动悬在丝线上的蚕茧,它就会在旋转中摆脱纠缠,剥离坠落。 这正是约瑟夫在做的事:寻找一条引导他前进的线索,无论这条线索多么纤细脆弱。一旦集中起精神,散乱的记忆图像便渐渐呈现出清晰而独特的画面:三个男人的面孔赫然在目,虽然他们彼此素未谋面,但每一位的人生都与约瑟夫不可思议地交织在一起。 他看到父亲的脸,上一次见它时,上面写满困惑、忧伤和愤怒。他还看到汤姆·莱顿的脸,像石头一样沉默,隐藏在房间的暗影深处。最后,他看到奔跑怪人的脸,那人眼中燃烧着绝望的火焰。奔跑怪人总是如影随形,像个躲在远处的幽灵,拖着不安的步伐越靠越近。 约瑟夫再次凝视棺材,松散的记忆丝线终于渐次解开,最后只剩一幅画面。那是他每天晚上透过卧室窗户看到的画面,是他邻居的旧木屋——汤姆·莱顿一家的房子,高踞在黑色的木桩地基上,活像一只蹲伏在阴影中的长腿怪物。 2 莱顿家已经在亚瑟街和阿什格罗夫大道交叉口的大房子里住了六十多年,早在约瑟夫随父母搬到他们隔壁之前,邻居们至今还会提起的老莱顿夫妇就已经去世了。不过,戴维森一家很快就了解了当地历史,这多亏了住在对街的莫索普夫人,邻里街坊的事,几乎没有她不知道的。 搬到亚瑟街三号时,约瑟夫才五岁,但他非常清楚地记得,他们搬来的第一天,莫索普夫人就“顺路”进了屋,跟他的父母攀谈起来,后来她又以同样的理由多次登门拜访。长大一些后,约瑟夫注意到,每当门铃响起、门外传来快活的颤音“是我,劳拉”的时候,母亲总要打个激灵。 莱顿一家是杰拉尔丁·莫索普最喜欢谈论的话题。经过莫索普夫人多年来坚持不懈的灌输,莱顿家的故事成功地在约瑟夫脑子里扎了根,时常莫名其妙地冒出一两段。他知道老莱顿先生是位法官,他妻子(莫索普夫人总是挑起眉毛强调莱顿夫人比她丈夫小很多)在州立图书馆工作。他知道他们只有两个孩子,大儿子叫汤姆,小女儿叫卡罗琳。他还知道莱顿一家生活幸福,人缘也很好,因此,当莫索普夫人所谓“可怕的悲剧”发生时,邻居们才会深受打击。 * 一颗心拯救另一颗心,一个灵魂帮助另一个灵魂,再厚的蚕茧也有冲破的那天 * CBCA年度金奖,入选澳大利亚、德国中学教材 * 这是一个关于伤痛、理解和奇迹的故事 * 艰难而温柔,智慧而真实,这个故事拥有传递的力量 * 最后50页泪点和金句密集,请备好纸巾和记号笔