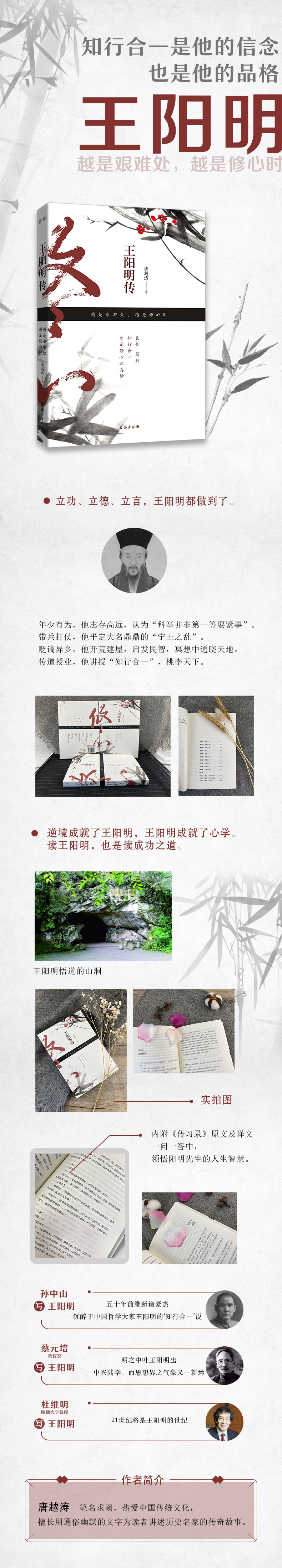

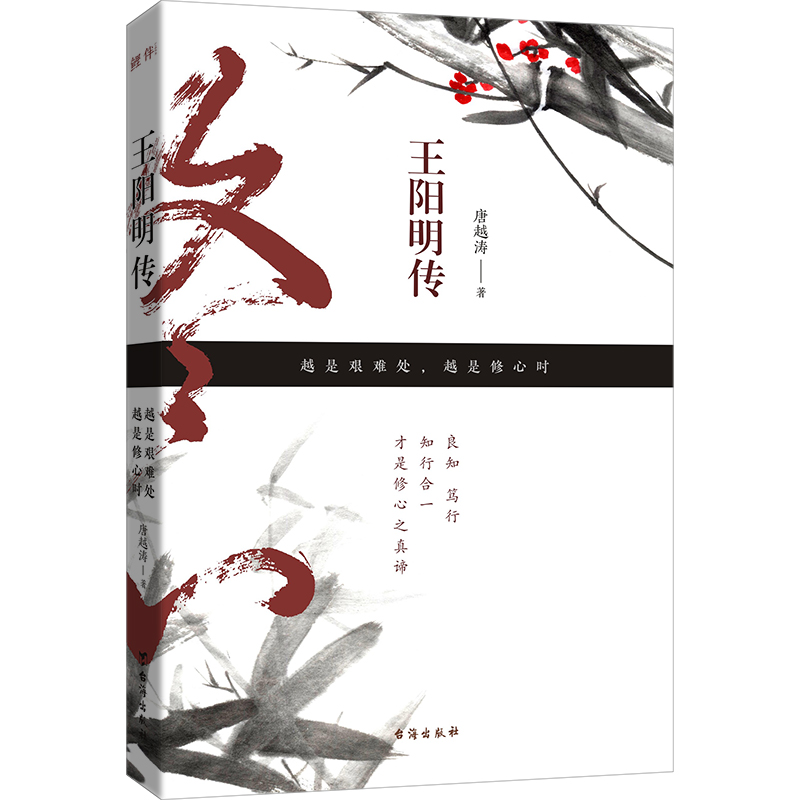

出版社: 台海

原售价: 45.00

折扣价: 28.35

折扣购买: 王阳明传:越是艰难处,越是修心时

ISBN: 9787516827277

唐越涛,笔名求阙,热爱中国传统文化,古典文集,研究历史名人生平,擅长用通俗幽默的文字为读者讲述历史名家的传奇故事。

现在,王阳明对生死问题尚且没有看开。王羲之在《兰亭集序》里说: “死生亦大矣。”孔夫子也曾经说过:“未知生,焉知死?”那么, 王阳明将如何确立并巩固自己的生死观呢? 王阳明经过思考,得出结论,说:“人于生死念头,本从生身命 根上带来,故不易去。”大意是:人们对于生死的想法,原本就是在 生命活动的状态下进行思考,所以要去除它很不容易。 王阳明要追求圣人之道。但是要追求此道,必须把世界万物的本 源探索得一清二楚,穷尽一切奥妙至理。因此,生死之问,成了追求 圣道的一道难关。 于是他对着石墩发誓:“我唯有静待命运而已!”此后,他日日 夜夜坐在阳明小洞天里打坐悟道。 在每一个寒星如点的夜晚,王阳明就这样日复一日地悟道,思索 世界的本源究竟为何道理。 平日里,他与仆役们在田地上劳苦耕作。通过这样的思考形式, 久而久之,王阳明愈发胸次洒落,心中一片澄明。 王阳明能做到这种境界,得益于日积月累下来的思想力和自我锻 炼出来的坚韧品格。但是,三个仆人可就做不到了。 他们被贵州的瘴气给气病了。 病是由瘴气和水土不服引发的,然而真正的病患在于内心。 什么是世界上最痛苦的事情? 如果这个问题交由这三名仆人回答,他们可能会说:世界上最痛 苦的事情,莫过于在这样一种极端困难的条件下,被老天爷无情逼迫, 玩起了荒野求生;然而比这还更痛苦的事情,就是在荒野求生的时候, 你根本不知道这种日子要过多久!五年,十年,二十年,甚至一辈子。 所以,你认为这一切都是无意义的。 单调、重复、机械性,无意义的人生让你打不起精神提不起劲。于是, 你就这样日复一日地被消磨掉了意气。 三个仆人的身心健康遭遇了极大的危险。王阳明跑前跑后,亲自 为他们做饭,亲自喂他们喝水,还怕他们抑郁,时时开解他们。 王阳明给他们吟诵诗歌,希望以诗歌消融他们的愁绪,然而仆人 们对诗歌毫无兴趣,而且很有些小情绪。 王阳明又想了个法子,为仆人们弹唱家乡的歌曲。就这样渐渐地 平复了仆人们日夜忧烦的愁思。 正如同王阳明在诗歌里写的:“知君已得虚舟意,随处风波只晏 然。”淡然随和地对待人生的各种波折,纵使困顿难行,我亦扬鞭奋蹄。 宦海沉浮,再加上大量的田野劳动与丰富的生活经历,让这位原本 养尊处优的贵公子蜕变成了一名真正的思想者。 这种思想是有力度的,不是空洞的。 前半生的顺风顺水,客观而言,更多的是依托了祖泽余荫;而如今, 已近不惑之年的王阳明亲身体会了社会各阶层的万般世态,这种非比 寻常的磨难经历,远比青年时代的顺遂坦途要宝贵。而经历过这所有 的一切之后,也终于促成了王阳明的灵魂涅槃。 量变的积累达到一定程度,即可转化为质变;人的视野如果可突 破旧有的桎梏,思想境界亦会随之更上一层楼。 面对着目前的苦难,王阳明忍不住自忖:“圣人处此,更有何道? 如今我终究还未能免于‘排遣’二字,这是对于格物致知的功夫还未 精到的缘故。” 正是怀揣着这样宏奥精深的困惑,王阳明对山河发问,对天地发问, 对日月发问,对人心发问。 终于,在那一个夜里,让一瞬变成了永恒。 某夜,龙场阳明小洞天内。一直格物致知而未果的王阳明,通过 | 083 | 长久以来的实践经历,不断磨砺心性,终于在这天夜里恍然顿悟,明 白了世界的终极奥秘。 这就是他一直追求的圣人之道! 传说,当晚王阳明啸动天地,声震寰宇,林鸟为之绕树盘旋。 “圣人之道,吾性自足!” “宇宙即是吾心,吾心即是宇宙!” “我明白了,我明白了!这是世间至深至简的真理!我终于明白 了——” 一切都云开雾散了。 答案浮出了水面,啸声传遍了四海。 天地间忽然失去了颜色,潮海开始起伏于天际,星河猛然倒悬在 脚下,万钧之力忽而轻如一羽,九州万方在刹那间聚拢于一毫。一切 都向王阳明奔涌而至。 此刻的王阳明,就好像领悟真理之后狂喜地跃出澡盆满街裸奔的 阿基米德。 格物致知,其实何须格物?人心存有至善,只需向人心里求得圣 人之道即可。“理”从来便不存在于外物之中。佛者云:从来处来, 往去处去。就是这个道理了。 昔日,世界于我如万钧。 此后,世界于我如无物。 当年格竹七日七夜的王阳明,将这万水千山走遍,终于在龙场顿 悟了。在这载入历史的一瞬里,成了横亘古今的圣人。 这是永恒的一瞬。 从此后,大明有了一把永放光芒的思想火炬,恒久不熄地迸射光辉, 灿烂了古今六百年。 龙场悟道之后,王阳明开始用实践来检验自己的学说。 | 084 | 在赶任驿丞的途中,王阳明没来得及带那么多书。古人读书,讲 究熟读成诵。他身处荒山野岭的龙场,没有图书资源,就只好每天都 坐在石洞里,默写以前读过的书。 王阳明首先默写出来的,当然是最熟悉的“四书五经”。 “四书”是指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。“五经”是指《诗 经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。 经过七个月的默写,王阳明把“五经”尽数默写出来。在默写过程中, 王阳明认为,对它的理解不必拘泥于原旨,所以结合了自己的领悟, 费时十九个月写出了自己的注解,由此创作出自己的第一部哲学著作 《五经臆说》。 《五经臆说》这本著作,探讨了王阳明心目中的孔孟之道和程朱 理学。尤其重要的一点是,它全文贯穿了王阳明悟出来的“心即理” 的哲学思想。 然而,这本原有四十卷之多的伟大著作,到今天还剩下多少内容呢? 仅仅十三条而已。 就是这十三条,还是王阳明死后,为他写作《明王文成公年谱》 的弟子钱德洪从废纸堆里刨出来的。 为什么这本书没有传世呢?原来,王阳明认为自己的学说到后来 发展得越来越完善,学问越来越精深,所需花费的功夫也越来越简易, 所以这本书就不再拿出来示人。 钱德洪曾好几次请求让他翻阅此书,王阳明都跟藏宝似的愣是不 给。这极大地勾起了弟子们的好奇心。 弟子愈是跪求师父赐书,师父愈是不给,还嘿嘿一笑:“早让我 扔火里烧掉啦。”钱德洪无奈地叹了口气。 王阳明端正了神态,说道:“只专注于追求‘致良知’的境界, 虽有千百部经书、万般异端邪说,也如同执掌了权衡一般,天底下的 道理是轻是重都逃不出手心,更不必醉心于寻章摘句,以书中所得的 体会,来充当指导他人的工具。” 在自己的学说被证实无误之后,王阳明心情大悦,进入到“谪居 聊假息,荒秽亦须治”的心境当中了。 因为悟道这个终极任务已经完成,所谓大道已通,原本无心理会 的一些枝节小事,这时也有心思费一番功夫了。 1.王阳明一生鞠躬尽瘁,他是真正做到了立功、立德、立言的“圣人”。 2.王阳明是思想家、政治家、军事家,他在不同的领域均有建树,要想成功,不得不读王阳明。 3.“知行合一”的思想一直影响着社会风气,良知与行动合二为一,是立人的根本,也是王阳明的毕生追求。 他的精神与思想被多国研究,影响广泛。美国哈佛大学教授杜维明甚至坦言:“21世纪将是王阳明的世纪”。