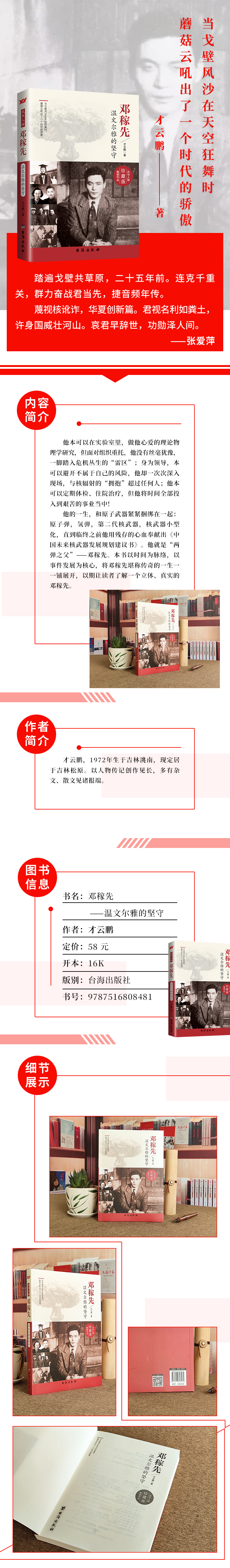

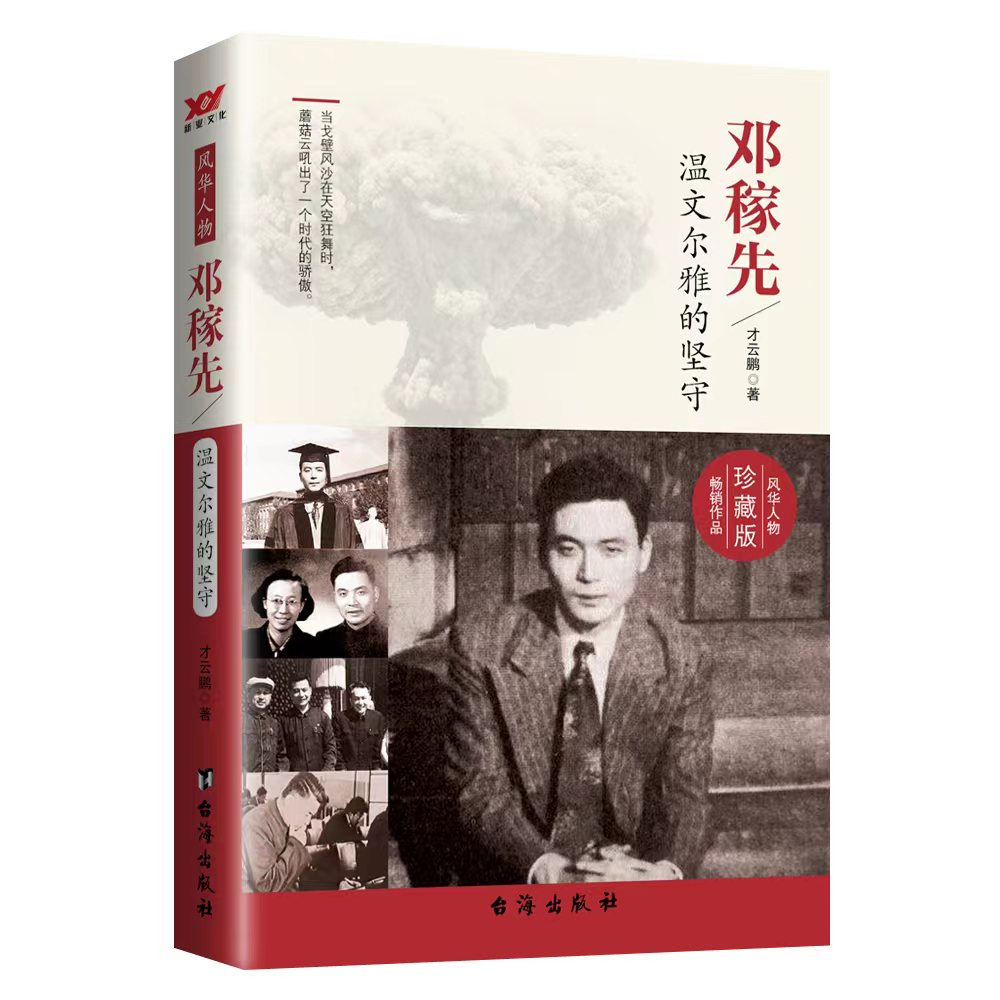

出版社: 台海

原售价: 58.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 邓稼先(温文尔雅的坚守珍藏版)

ISBN: 9787516808481

才云鹏,1972年生,现定居于吉林松原。以人物传记见长,多有杂文、散文见于报端。

精彩文摘 此情无计可消除 他的一生,几乎都是在静候核武器的爆炸声中度过,没有人比他更懂得,什么叫“零时”。1985年8月19日,他光辉的一生进入“零时”之前的倒数秒。在生命的最后时刻,最让他担心的,不是自己的身体,而是他的一笔笔欠账。他是一个最知道感恩的人,小小的关怀就能让他铭记终生,欠账的惶恐让他心绪难平。然而,人生不如意事十之八九,很多亏欠,他 今生已注定无法偿还。但是,这一个“欠账”非比寻常,他必须“偿还”,否则,他将死不瞑目。 北京301医院,南楼5层的16号病床上,虚弱不堪的邓稼先坐在斜射进来的夕阳中微笑着。 这是典型的北方的夕阳,北京盛夏里的夕阳,足够炎热,足够明亮,如同邓稼先多年以来一以贯之的心情。哪怕是现在,他身处放射科治疗特护室。 日历表被撕得整整齐齐地挂在墙上,对邓稼先来说,现在光有手表还不够用,最重要的还需要日期,他已经开始了和死神的赛跑,尽管此刻他身上布满了各种管子。 这是1985年8月20日,距离他生命中的第一次大手术刚刚过去10天,主刀大夫曾给著名的独臂上将余秋里担任过主治医师,这让妻子许鹿希略感安心。手术非常成功,病灶一次性全部切除。 医生很谨慎地向时任国务委员张爱萍上将汇报,下一步要进行化疗才能判定病人能否康复,具体时间有待进一步研定。张爱萍握着医生的手,又一次叮嘱说:“一定要设法减轻他的痛苦,千方百计予以治疗。有什么困难和情况要及时报告我们。为了他的康复,我们不惜一切代价。” 他算得上高大英俊,甚至这是无疑的,即使现在已过了花甲之年,也依稀可见当年壮硕的风采。但他从来没这么认为过。有人曾经赞他“儒雅节制”,他不好反对,倒多少能够承认一些,但一定也是谦卑的,笑笑摆摆手,不“惊恐”而已。他当然够得上这个赞语,几十年来他手不释卷,具备颇深的古典文化涵养,尽管他的专业跟文科毫无关系。但跟他的专业无关的又何止是这些,他还会打球、滑冰,会制作各种稀奇古怪的小玩意儿,他拉得一手好提琴,还唱得一口正宗京剧! 而如果寻根溯源,他的雅不是没“来由”的。他的父亲邓以蛰,儒家学者气质中透着西洋风度,清华园任教时期的密友金岳霖曾说,“叔存是朋友中最雅的。”叔存是邓以蛰的字,身材修长的他,浑身散发着魏晋风度中的“雅人深致”,既传承了中国文人的优良传统,又发扬了西方绅士的翩翩风度,中西结合,既是生于晚清那一代知识分子的精神底色,更是美学宗师邓以蛰的鲜明特质。 邓稼先不能坐得太久。很快,他无力地靠在枕头上。 许鹿希含泪看着他。这么多年来,许鹿希不知不觉、无师自通地练就了一项神奇的本事:她明明在流泪,但她能让邓稼先看不到她在流泪! 她知道他累了,不完全是因为五个小时的清扫肿瘤手术,这让他本不多的元气再次大受损伤,实在是因为邓稼先现在每天的精力就只有那么微不足道的一点点储备,正在他体内肆意横行的放射性钚,越来越显示出摧毁一切的狰狞本性,如果说之前是蚕食,现在则是狼吞虎咽,不,是鲸吞着他所剩无几的能量。 是的,绝不是这么一次手术就能把稼先击倒——在许鹿希的全部回忆中,二十多年来,邓稼先都在不停歇地思考和计算,从1958年8月那一个惆怅横生的夜晚开始。他思考和计算的时间,太久太久了,没人比他在这方面进行得更长久、更疲惫。 他从没有停止过的就是思考。 病榻上的邓稼先,严格来说是待死的邓稼先,正在陷入一场新的沉思。 1985年的盛夏时节,中国在政治和经济各个领域,都正呈现出更开放的姿态,准备迎接新时代的到来。在邓稼先的身体里,放射性钚的衰变也变本加厉地大面积扩散开来。在这一次手术做完之后,邓稼先预感到自己的生命不久了。 “人之将死,其言也善”,何况一个一生都谨言慎行的卓越科学家?但是,邓稼先此时最先想到的,并非是他人后来所揣度、所热衷谈起的那件所谓“生命中最后一件重要的事”,甚至,也不是他的妻儿。 他闭着眼。累得眼皮都已经无力抬起。他想让自己睡一觉,但又疼得睡不着。他想强迫自己数数,但脑海里却出现一幅象棋的画面,这让他忽然又精神起来。一副国际象棋,设有电脑程序,这在当时是非常先进的稀罕玩意儿,自两年前杨振宁来访时送给他,他还从来没有玩儿过。他没有这个时间,但他想玩儿。 为什么会出现这幅画面呢?他忽然嘴角咧开笑了一下,这是妻子怕他无聊,特意从家里带到医院来的。现在,这象棋正安静地躺在床头旁的柜子上,他伸手就能拿过来,一点儿也不需要费力。 他很感激妻子的细心。但国际象棋的魅力还是让他在脑海里开始尝试着走了几步,他走出了一个相当不错的开局,这让他心情很好。但他忽然停止了脑海中和电脑程序的对弈,他的思绪跳跃性地回到那次杨振宁来访时两人的对话当中。 在邓稼先感到无助的时候,他总是第一个想起这个多年的挚友。这就是友谊的力量和魅力所在。杨振宁是个天才的物理学家,在邓稼先的眼里,更是个天才的演说家,每一次他都是滔滔不绝,为邓稼先展示五花八门的国际最前沿科学的最新动态。他嘴里如水银泻地般迸出的高端物理学的名词术语,让旁听的许鹿希不仅插不上话,甚至听都听不懂,后来她干脆呆坐着,笑眯眯地看着两个老友海阔天空地拉国际家常。 但这一切太让邓稼先痴迷了。这是他最迷恋的物理王国,而毫无疑问,杨振宁是为他打开这个王国的开门人,这绝非仅仅缘于他们之间的一次两次对话,邓稼先的思绪断断续续开始飘回到很久之前的1941年。 当时,他还只是西南联大的一名大一新生,一切都是那么新鲜:这么多踔厉风发的教授,这么多侠肝义胆的志士,这么多热血沸腾的青年!全中国最有才华的人,是不是都集中到了这祖国西南一隅? 昆明,你是谁的沃土,你又是谁的福地? 但归根结底,最让邓稼先记忆深刻的,是当时已是大三学生的杨振宁对自己在物理和数学方面的点拨与开解。其实,这种帮助在北平绒线胡同的崇德中学时就已开始了,在高他两届的杨振宁的帮助下,邓稼先的学习成绩突飞猛进,并让他对物理和数学产生了浓厚的兴趣。虽然,在崇德中学,这种指导只有一年,但这太重要了。动手能力不是很强的杨振宁,在理论方面却无人可敌,他独到的见解、简捷的逻辑思维、生动的解说,让邓稼先大开眼界,时时豁然开朗。 在邓稼先的回忆中,杨振宁对他的帮助绝不仅仅是学业上的,促成两人关系飞速发展的,还有杨振宁的路见不平拔刀相助!这让邓稼先的回忆中充满了别样的温暖。跟其他任何中学一样,即使是在校风极其严谨的英国教会所办的崇德中学,也经常有一些纨绔子弟不专注学习,每日里游手好闲欺负弱小。那时的邓稼先性格温和,只知道学习,看起来一副文弱书生的模样,并拥有一个绝不英雄的绰号“邓老憨”,因而成为众多纨绔们戏弄欺侮的首选对象,他们时不时地要邓稼先把作业借给他们抄,邓稼先不肯借,就会挨他们的拳头;借了,就一定会把他的作业本弄得狼藉一片。是借,还是不借? 关键时刻,绰号“杨大头”的杨振宁果断出手了,由于他属于高两级的师兄级人物,那个时候自然显得人高马大,低年级的纨绔们望而生畏,邓稼先的学习从此不再被干扰。 在美国,两个人主攻的专业都是理论核物理,虽然一个已经在芝加哥工作,一个尚在印第安纳州求学,但这丝毫没有妨碍两个人时常聚在一起。对邓稼先来说,留学生涯几乎所有的外出,都是到芝加哥的普林斯顿高等物理研究所,杨振宁那时已是这里的博士后研人的多次交谈,对邓稼先能够提前并优质完成博士论文帮助良多。 杨振宁能够在西南联大比邓稼先高三个年级,是因为他除了原本在初中时就是邓稼先的上两级学长外,他还是从高二年级跳过高三阶段,直接考入西南联大,结果两人的学阶拉大到三年。 1971年中美关系艰难地、试探性地解冻之后,已是世界上著名的科学家的杨振宁多次回国,他每次回国,和邓稼先的会晤是不可或缺的项目之一。杨振宁将国际科学最前沿的研究方向和研究进度,一股脑儿统统告诉了邓稼先,并且总在关键时候提醒邓稼先:别人在哪个地方已经碰钉子了,你们就不要这么做了。 邓稼先为此感激不尽——科学研究最重要的就是方向。 他本可以在实验室里,做他心爱的理论物理学研究,但面对组织重托,他没有丝毫犹豫,一脚踏入危机丛生的雷区;身为领导,本可以避开不属于自己的风险,他却一次次深入现场,与核辐射的拥抱超过任何人;他本可以定期体检、住院治疗,但他将更多的时间,全部投入到艰苦的事业当中。他就是邓稼先,被誉为中国的“两弹”元勋,他是“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。