出版社: 三联书店

原售价: 39.00

折扣价: 0.00

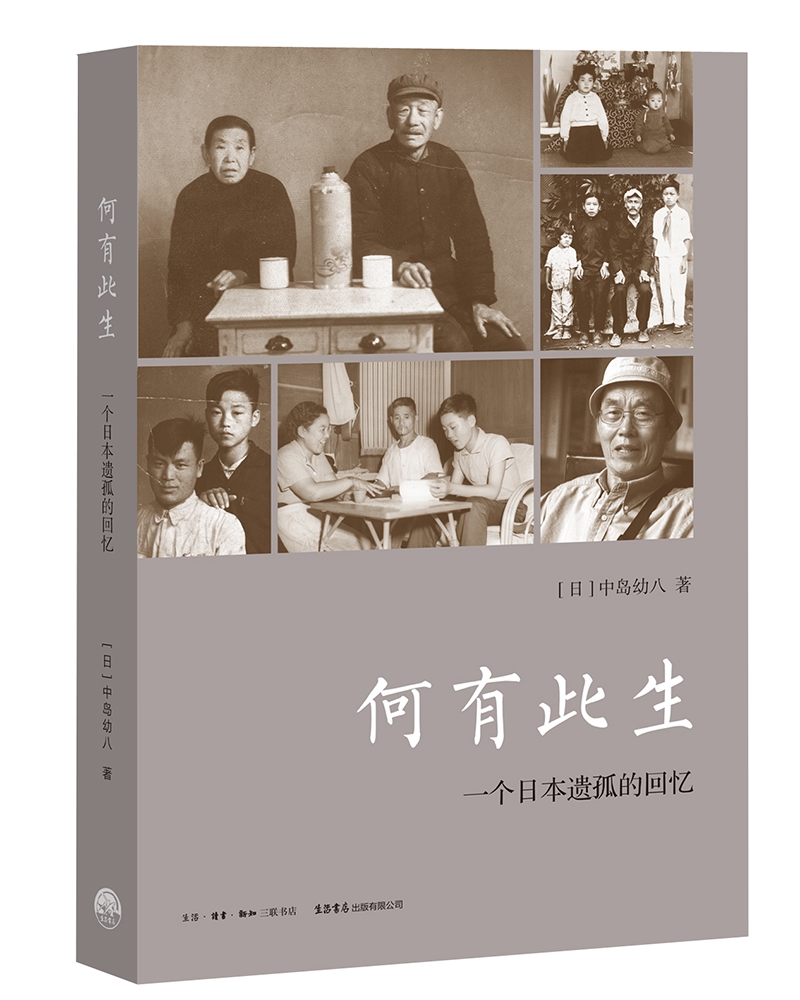

折扣购买: 何有此生(一个日本遗孤的回忆)

ISBN: 9787807680888

中岛幼八,1942年生于东京三田。一岁时全家移居中国东北,抗战胜利后由中国养父母抚养长大,1958年回国。1966年进入日本中国友好协会总部事务局,主要从事翻译工作,全面投身于恢复日中邦交正常化的群众运动。之后也一直从事日中翻译工作,为两国的交流服务。六十九岁退休,七十岁开始撰写回忆录《何有此生》,完成日中两个版本。

第四章 起死回生春回沙兰大地 我管养母叫“妈妈”,平常简称叫“妈”的时候 也有,在日语听来有点洋气味儿,但在中国,这是传 统的叫法。那个时代中国的妇女差不多都没有自己的 名字,一般是丈夫的姓加自己娘家的姓,再加一个氏 字。譬如我妈是陈孙氏,后来才改为孙振琴。 对养父我叫爸爸,简称叫爸,这也是传统的叫法 ,我爸全名叫陈玉贵。独生女儿叫陈桂芳,年龄比我 大一轮,我叫她桂芳姐姐。 把我抱过来的时候,养父也不太同意。在那一贫 如洗的年代拉扯一个孩子比养活一个大人还不容易, 这对养家糊口的一家之主来说,是不言而喻的。 当然,对操持里里外外家务的女方来说,也深知 持家的不易。但慈母的爱心胜过一切,所以她毅然地 抱养了我这个濒死的日本孩子。她本人自打懂事时起 就丧了父,随母改嫁到老孙家。 她从小尝尽人间的苦,也养成了对他人的爱心。 养母是老式的接生婆。过去中国农村没有产院, 也没有什么接生员,养母本着她生有的爱心,不知接 了多少孩子诞生于世,这使她懂得了生命的可贵。我 这个幼小的生命也是在她的爱心下获得成活的机会。 养父母给我起了个中国式的小名叫“来福”。这 个名字寄托了养父母的希望,直到我上学前大伙儿都 这么叫我,也有的时候只叫福儿。我清楚地记得在我 回国后,第一次访华时,我从天津给养母挂了长途电 话,由于信号不好,接通之后只听到那一端养母嘶哑 地喊“来福,来福”那微弱的声音。过了这么多年, 依然留在我的耳边。 上了学以后,我有了个学名,叫陈庆和。尽管这 样,像刚才说的,过了好多年,养母仍然不叫我学名 ,一直叫来福。如果养母现在还健在的话,她老人家 仍然不会改变,会照样叫我来福。 这两个字寄托了她对我的希望。 关于年龄的问题,一般日本遗孤回来寻亲时因为 没有准确的生日记录,大都采用所谓推定年龄。而我 虽不知道自己的准确出生年月日,挑担小贩老王把我 接过来时生母告诉他的三岁就成了年龄的依据。但是 我的日本名叫什么,却没有传过来。 我被抱到养父母家以后,语言也由当初的日语, 很快就改为汉语。 沙兰镇这个小镇,四周由土墙围起。好像是日本 在东北地区建立伪满的傀儡政权,为了便于统治,把 散居的当地居民,全部集中到土围子里边居住。所谓 土墙,只不过是挖土垒成的墙,墙外边是挖土堆墙剩 下的壕沟,兼备防御性。已过多年,土墙越来越矮, 不过,壕沟有些地方还是比较深的。土围子四周各有 一座门,称为东、西、南、北卡门。过去也许有过门 ,现在只留下一点痕迹,成为道路的缺口。出了东卡 门,就是一个陡坡,称之为东岭。从这里可直达东京 城,是通往火车站的要道。 镇的东、西、北三面都是岭,形成一个簸箕形盆 地。大体上是四方形的土围子围起来的这个小镇,便 坐落在盆底。沙兰河从小镇的西北角流进来,向东南 角流出,与牡丹江汇流。小河,规整地把小镇分成了 两个正三角形。 走出南卡门,则是一片开阔的火山熔岩覆盖的平 川,一望无际,一直延续到南面的山根,当地称它为 南石岗。虽是平川,坑坑洼洼的熔岩形成的地表没有 土,不适合耕作,只能长一些灌木,还有狼窝等野兽 的藏身之地。在远离几十里地的西边远处,尚留有远 古时期的几个火山口,形成地下森林。当地对这个奇 观,已经熟视无睹。谁也没去认真琢磨过火山爆发流 出的熔岩垫平了这个石坑子,究竟是一个什么样的地 质现象?南面的山脉顶峰叫老黑山,这可能是山北这 一带人起的名字,因为从北边看上去山背面一直是黑 的。当地的习惯,看风水的时候,中心点都要对准老 黑山的山尖。闻名的景区镜泊湖如项链一般,绕在老 黑山的山脚下。 沙兰又叫沙兰站,站是驿站的意思,清代时,西 自吉林、东至宁古塔(宁安的古称)是一条交通要道 ,沙兰是其间几个驿站之一。据说过去在这里设有管 理驿站的衙门机构。日本人进来后,驿站的衙门被撤 销了。但是,它作为交通的要冲,继往开来,支撑着 沙兰的繁荣。 从东卡门进来往街里走,过河之前,道北有一片 庙宇,当地叫东大庙,是镇守沙兰的土地神。前后排 着三栋朝南的庙堂,里边立着一些色彩鲜艳的雕塑像 。我小的时候,还看到过有人在那里烧香跪拜。以后 逐渐没人信,香火也就断了。到了夏天,荒草齐腰深 ,破砖烂瓦满地皆是。有时大蛇挂在屋檐下,晦气阴 森,无人敢进。合作化的时候,这里改成了仓库。我 回日本的时候,庙宇已经不复存在。 东大庙的东邻是一片大菜园子,姓罗的老两口儿 种菜,人们叫它罗家菜园。为了防偷菜,罗家养了几 只狗。这几只狗,以后竟成了我家的祸根。P40-43 <p>1.《何有此生》,一部感动中日两国的感恩与励志之书。<br/>2. 一位执著的日本老人,用五十年人生回报中国人十五年的养育之恩!<br/>3. 一部个人史,书写了日本少年在中国北方农村长大成人的传奇经历:作为侵略者来到中国,战败后离开亲生父母,与中国养父母、师友、玩伴有着感人至深的亲情故事,真实展现不分国界的人道主义精神和普通中国人身上的人性光辉。<br/>4. 日文版上市后三个月内加印两次,更多日本人正在被改变。<br/>5. NHK、朝日新闻、东京新闻、法新社、新华社、人民网、人民日报、环球时报深度报道,开启感动之旅。</p>