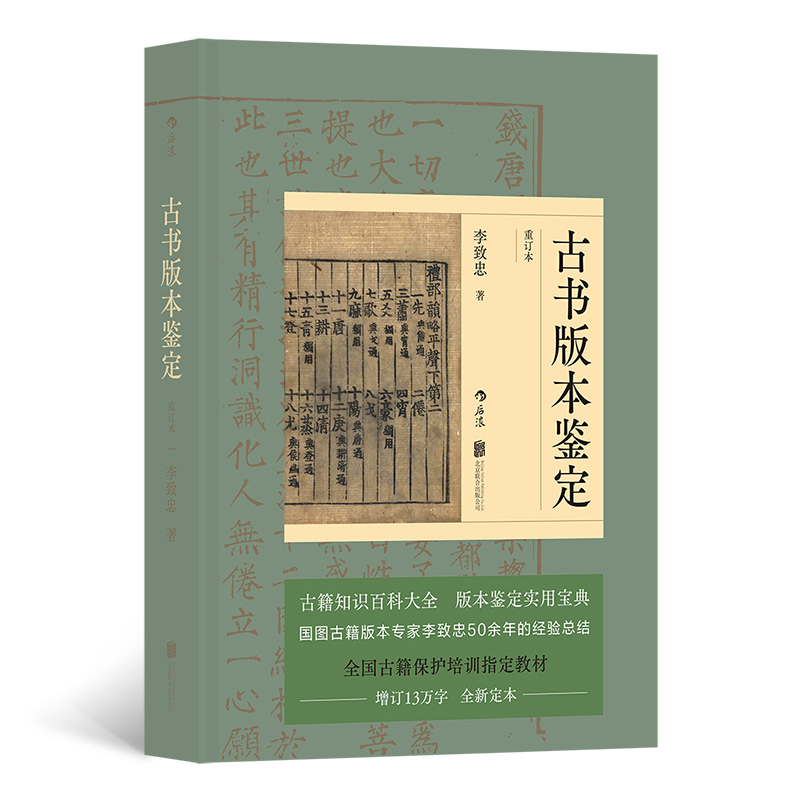

出版社: 北京联合

原售价: 99.80

折扣价: 67.90

折扣购买: 古书版本鉴定(重订本)(精)

ISBN: 9787559648938

李致忠,北京人,1938年生。1965年毕业于北京大学中文系古典文献专业,同年供职于北京图书馆(今国家图书馆),工作至今。长期从事古籍整理、古籍版本鉴定、目录编制、书史研究和业务管理工作。先后出版《中国古代书籍史》《历代刻书考述》《古书版本学概论》《中国古代书籍史话》《古书版本鉴定》《古籍版本知识500问》等专著,发表论文数百篇,在海内外中国古籍版本鉴定领域有较大影响。现任全国古籍保护工作专家委员会主任、国家文物鉴定委员会委员、中华再造善本工程规划指导委员会委员、中华再造善本工程编纂出版委员会主任委员。

导言 1997年2月,文物出版社为我出版了《古书版本鉴定》一书。出版几年后,我感觉有一些欠缺甚至失误,有意加以补充和纠正。2007年8月,“中华古籍保护计划”正式启动实施,为应付全国古籍培训急需,只好进行了一些简单的润色,又由北京图书馆出版社(今国家图书馆出版社)出版了一个修订本。这个修订本因是急就,实际上未做什么本质的修改,原已感觉到的欠缺和失误仍纠结于心。现在总算腾出了一些时间,可以做一次脱胎换骨的修订了,故谓之为“重订”。 “鉴定”一词,概括解释就是“鉴别与考定”,或者说是“辨别并确定事物的真伪与优劣”。具体到古书,“鉴定”则主要是指对古书版本的“鉴别与考定”。它与书画鉴定家们所说的“虚鉴与实证”基本相同,可以叫作“虚鉴与实考”。所谓“虚鉴”,是指凭借眼力搜索所得之版式行款、字体刀法、印纸墨色、刊工讳字等纸面上显现出来的风格特点与考据先在内心做出的大致判断,也就是通常所说的通过“观风望气”所得出来的判断。所谓“实考”,是指对书内、书外所捕捉到的可资考证的文献证据,如序、跋、凡例、书牌、刊记,乃至碑传、墓志等反映出来的证据加以有逻辑的考辨及所得出的结论。然后将“虚鉴”与“实考”两者有机结合起来,最终就能得出可靠的鉴定意见。所以鉴定既是鉴定者由眼入神并进行初步判别的心路过程,也是鉴定者寻求考据并加以逻辑思维最后得出结论的考证过程。这两个过程都不是轻而易举所能掌握和完成的,必须靠长期深厚的知识储备和直接或间接获得的丰富经验,才能有效掌握,达到眼别真赝、心识古今、慧眼识珠、得心应手。可世上总有一些人,老想在书画、版本鉴定上寻求灵丹妙药,希图一朝一夕就成为版本鉴定家。这一点我可以负责任地讲,灵丹妙药是没有的,终南捷径也是走不通的,必须在上述两个方面下大力气,最终才能成为优秀的古籍鉴定人才。 一 深厚的知识储备 古书版本鉴定是较小较偏的学术领域,但它要求从业人员掌握的知识却很多。所谓深厚的知识储备,指从事古书版本鉴定的人要不断储备知识、充实自己,鉴定起来才得心应手。但学海无涯,知识渊深,想在有限的生命过程中将所有知识都铭记于心、掌握在手,是根本不可能的。古人云:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”意思是说只要勤奋刻苦,还是可以在书山学海中获得自己所应掌握的知识的。古书版本鉴定所应掌握的知识虽然很多很宽,但归纳起来主要还是历史知识、文化知识、学科知识和某些技术知识等方面。 历史知识涵盖的内容十分深广。一部完整的正史,不仅包括帝纪,还包括天文、五行、律历、地理、河渠、礼仪、乐章、仪卫、舆服、选举、职官、食货、马政、刑法、艺文等诸志,还包含宰辅、宗室、列传、外国、四夷等诸多内容,要能把二十四史都通读了,就会获得全面的历史知识。可是,话还得说回来,在当今快节奏的社会生活中,把二十四史通读的可能性不大,尚不言若干部分根本就读不懂。所以我们只能就与版本鉴定关系比较密切的部分多读一点,有些基本的东西要掌握,甚至要熟记于心。例如中国历史上的朝代顺序,恐怕必须得知道。几个不太容易闹清楚的历史时段与概念,如西周与东周、春秋与战国、西汉与东汉、三国与两晋、南朝与北朝、五胡十六国、五代十国、蒙古与元朝、元朝与北元、明朝与南明等,就必须得搞得清清楚楚,否则在古书上遇人遇事,连所属的时代概念都搞不明白,那还谈什么鉴定?笔者曾参与过高级职称申请者的答辩,有一位答辩者是学宋史的硕士研究生,因而请她将两宋的皇帝按庙号顺序说出来,结果吭吭哧哧说不上来,这就连基本要求也达不到。 自西汉武帝建元元年(前40)起,其后历朝皇帝都建号纪年,而且一个皇帝可以有几个年号,记起来很不容易。现在有各式各样的历史年表可供查检,但什么都要靠查检恐怕也不行。唐、五代皇帝的年号仍比较复杂,全部记清较难,可以靠查检来解决。两宋以后皇帝的年号,对搞古籍工作的人来讲,就不能总靠查,而是要靠记,要印在脑子里。原因是版本学的源头就在两宋,连两宋皇帝的顺序及年号都记不清,版本鉴定就无法进行,遇到书中序、跋、正文所涉及的人和事也就无法加以判别。明明呈现在你面前的考据也会白白溜走。所以两宋及其之后的元、明、清历朝皇帝和相应年号,要尽可能记。明、清两朝一位皇帝只用一个年号,很容易记清,应当烂熟于心。 当然,除皇帝纪年,中国还有利用天干地支组配纪年、纪月、纪日、纪时的习惯,因此对天干地支的基本知识及组配方法也要有所了解。现存的殷墟甲骨中,已有干支纪年表。所谓天干,指甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,称为十天干;所谓地支,指子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,称为十二地支。干支纪年萌芽于西汉,始行于王莽,通行于东汉后期。汉章帝元和二年(85)朝廷下令推行干支纪年法,一直行用到清朝灭亡。用干支纪月,似比纪年更早,《史记·律书》记载“以十二月配十二子十母十二律”,这里的“子”是“支”,“母”是“干”。只是因不同朝代每年开始的月份不同,也就是正月建始的干支不同,表现出的干支组配也不同。至若纪时,则将每天二十四小时分为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,每一地支分配两小时。宋卫湜《礼记集说》卷五十七云:“干言五行者,甲乙属木,丙丁属火,戊己属土,庚辛属金,壬癸属水也。”又曰:“支言四时者,寅、卯、辰属春,巳、午、未属夏,申、酉、戌属秋,亥、子、丑属冬。”又曰:“五行四时十二月,还相为本也,正谓十干周旋于十二支,以成六十日也。”总之,对天干地支组配纪年、纪月、纪日以及与金、木、水、火、土五行之间的关系,也要略知一二,对读古书、定版本也会有所帮助。 历史上还有些重要的人物、重大的事件、影响深远的历史变革等,也应该知道,如吕后专权、吴楚七国之乱、王莽篡位、董卓乱政、曹操擅权、三国鼎立、三武灭佛、陈桥兵变、澶渊之盟、王安石变法、金人破汴、宋室南渡、南宋中兴、韩侂胄专权、贾似道兵败、元人灭宋、恢复科举、朱元璋灭元、诸王分封、燕王靖难、诏修《永乐大典》、明初三杨、前后七子及其文学复古运动、朱宸濠谋反、张居正变法、宦官弄权、崇祯自缢、李自成进京、吴三桂引清兵入关、康熙杀鳌拜、平定三藩之乱、收复台湾、乾隆十大武功、诏修《四库全书》、火烧圆明园、康梁变法、庚子之变、立宪与革命、辛亥革命等,不一而足。这些不仅应该知道,而且应该围绕这些人物与事件,弄清背景、经过、结局,借以深知或熟悉历史。 行政区划、地理沿革,是历史知识的重要组成部分。郡、县、州、府的区划变迁、名称变换,都发生得很频繁,也都有发生的具体时间,利用这种沿革变迁,也能帮助我们大体断限。例如《宝刻类编》一书,不著编者名氏。但该书内容中已出现北宋末年宣和、靖康等年号,因此可以肯定编纂之人已入南宋。而内容中又多以“瑞州”标目,又可进一步断定编纂之人当是南宋理宗以后人。原因是南宋理宗名赵昀,按规定要规避他的御名及嫌名,故改江西筠州为瑞州。《宋史》卷八十八《地理四》载:“瑞州,上,本筠州,军事。绍兴十三年,改高安郡。宝庆元年,避理宗讳,改今名。”明刘基《大明清类天文分野之书》卷五亦曰:“宋宝庆初,改筠州为瑞州,县仍属焉。元仍其旧,本朝因之。”《宝刻类编》中多以瑞州标目,证明该书之编纂者当是宝庆之时或之后人,至少是书之始编当在宝庆之时。这类的例子举不胜举,从事古书版本鉴定者,应多留心这方面的知识。 职官之制,可以远绍《周礼》。其后正史几乎都有职官一类,从事古书版本鉴定之人要略知一二。中国古人有个习惯,写文章称呼别人时,常在所称之人名、字、号前加称时任最高官职或死后所得最高官职;而自己为别人撰写序、跋、传记、墓志铭、神道碑等最后落款时,常在自己的名号之前加题自己一生所从事过的官职衔名。如南宋绍兴十二年(1142)临安府学刊本贾昌朝《群经音辨》,卷后有王观国写的后序,曰:“上留神经术,登用鸿儒,亲札《中庸》,班赐多士,发明奥境,表章六经。州建学官,教覃溥率。绍兴己未夏五月,临安府学推明上意,镂公《音辨》,敷锡方州,下逮诸邑。……绍兴壬戌秋七月中浣日,官舍西斋序。”而序后落款则加题“左承务郎、知汀州宁化县、主管劝农公事兼兵马监押”等职衔。我们就可以透过这些职衔,来核实王观国的行迹,而透过他的行迹又反而验证此书刊刻的具体时间。这方面的例子也是举不胜举,应学会利用。 自《汉书》开《艺文志》一目之后,《隋书》有《经籍志》,《旧唐书》有《经籍志》,《新唐书》有《艺文志》,《宋史》有《艺文志》。明修《元史》,急于求成,舍掉《艺文志》,清朝人一补再补,《明史》有《艺文志》,《清史稿》也有《艺文志》,形成了比较连贯的史志目录。我们利用这些目录,可以了解一代藏书之盛或一代著述之盛。史志目录之外,还有官修目录和私撰目录,更有若干藏书家的藏书目录。透过这些书目,不仅可以了解书,也可以了解本,这一点不必多说,从事古籍工作的同行,都心知肚明。所以目录学知识,是从事古书版本鉴定之人必须要熟知、深知的内容。历史知识之外,还有文化知识。文化知识包罗万象,诸如时令习俗、农桑耕织、琴棋书画、鸟兽虫鱼,乃至投壶打马、走狗斗鸡等,都可以包罗在文化知识里边,领略一二,不无补益。但与版本鉴定比较贴近的则是藏书方面的文化知识。 中国的公、私藏书文化,历史悠久,传统优良,许多关于书的知识、感人至深的故事,都可引人入胜。典籍在中国古代也可以称为书籍、载籍、典籍、经籍。《隋书·经籍志》总序曰:“夫经籍也者,机神之妙旨,圣哲之能事,所以经天地,纬阴阳,正纪纲,弘道德。显仁足以利物,藏用足以独善。学之者将殖焉,不学者将落焉。”此处所谓的“经籍”,实际指的就是中国古代的书籍、载籍、典籍。意谓经籍者,乃机智神思外化出来的妙旨,圣哲能事物化出来的载体,可以用来经划天地、纬度阴阳、矫正纪纲、弘扬道德。其仁道显扬时十分有利于天地万物的发展,潜藏其功用时,亦可以保持个人的节操,独善其身。殖者,生长、繁殖、蕃息。落者,停息、定止。意谓坚持不断学习这些经籍的人,将会温故而出新,提高修养,传扬道德;若不学习这些经籍,就会停息定止自己的修养而落后。可见古人十分看重对典籍的学习。也唯有不断学习,才能获得圣哲的机神妙旨,大者可用以经天地,小者可以独善其身,保持个人的节操修养。既要不断学习,就要不断搜求典籍,于是藏书之事生焉。 中国的公藏可以追溯到老子,他曾是周朝的柱下史,专事文献典籍的守藏。“汉兴,改秦之败,大收篇籍,广开献书之路。迄孝武世,书缺简脱,礼坏乐崩,圣上喟然而称曰:‘朕甚闵焉。’于是建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆充秘府。”(《汉书·艺文志》)而“建藏书之策”的具体措施便是“外则有太常、太史、博士之藏,内则有延阁、广内、秘室之府”,这是第一次将皇室藏书与官署藏书区分开来的明确记载。隋朝则以嘉则殿为藏书之府,有书三十七万卷。唐贞观中,魏徵、虞世南、颜师古充秘书监,请购天下遗书,选五品以上子孙工书者为书手缮写,藏于内库,以宫人掌之。玄宗时,令诸儒会幸东都洛阳,又借民间异本传录,及还西京,又迁书东宫丽正殿。既而太府月供蜀郡麻纸五千番,季供上谷墨三百三十六丸,岁给河间、景城、清河、博平四郡兔一千五百皮为笔材,集博士儒徒,重录其书,以甲、乙、丙、丁为次,列经、史、子、集为四库。其本有正有副,轴、带、帙、签皆以异色别之,分藏东、西两京各一部。 至五代,干戈相寻,海隅鼎沸,民不复见《诗》《书》《礼》《乐》之化,故至宋初只有图籍一万余卷。其后削平诸国,收其图籍;加之下诏遣使,购求散亡,图籍始有增益。太宗乃于左升龙门北建造崇文院,徙三馆之书以实之。又分三馆书一万余卷,别为书库,名曰秘阁。真宗时,命三馆缮写经、史、子、集四部书两部,分处禁中之龙图阁及后苑之太清楼。而玉宸殿、四门殿亦各藏书万余卷。其后又有清心殿、御书苑、资政殿、翔鸾阁、天和殿、宣和殿、缉熙殿,先后为宋代皇家的藏书之所。中国国家图书馆所藏宋刻《文苑英华》,就钤有“缉熙殿宝”官印,可作为见证。 元朝虽是起自朔漠的蒙古族贵族靠金戈铁马建立起来的封建王朝,但“自太祖、太宗即知贵汉人,延儒生,讲求立国之道”(明陈邦瞻《元史纪事本末》)。至元三年(1266),世祖忽必烈将平阳经籍所从山西迁至京师。至元四年(1267)设翰林国史院,肩负翰林院和国史院两项职责,藏书甚夥,今中国国家图书馆所藏元大德九年(1305)湖南茶陵东山书院陈仁子所刻《梦溪笔谈》,钤有“翰林国史院官书”长方官印,即是见证。至元九年(1272)设秘书监,掌历代图籍并阴阳禁书,成为元代最重要的藏书机构。及至平定南宋,典章图籍皆归秘府。至元十六年(1279)忽必烈下诏,秘书监所藏书画,“非奉圣旨及上位,不得出监”。至元二十七年(1290)设兴文署,为集贤院的下属机构,既掌刻书,又掌藏书。天历二年(1329)置艺文监,既负责翻译儒书,其下又设艺文库,专掌收储图籍。后至元六年(1340),改艺文监为崇文院,但职责未变。足见皇家藏书的文化传统到少数民族掌政的元朝也并未改变。 明太祖朱元璋平定大都,命大将徐达将元都奎章阁、崇文阁所藏宋元版本及旧抄本运至南京;复下诏广求天下遗书,设秘书监丞以掌之。寻改为翰林院典籍,掌凡国家所有古今经籍图书之在文渊阁者。永乐四年(1406),帝询问文渊阁藏书,解缙对以尚多阙略。“帝曰:‘士庶家稍有余资,尚欲积书,况朝廷乎?’遂命礼部尚书郑赐访购,惟其所欲与之,勿较值。”(《明史·艺文志》总序)待北京建成,又诏修撰陈循,取南京文渊阁书一部至百部,各择其一,得百柜,运至北京,先储于左顺门北廊,后移储于文渊阁、东阁和文楼。是时秘阁储书二万余部,近百万卷。其中刻本十之三,抄本十之七,远超其前各代,致使《明史·艺文志》无法再记一代藏书之盛,只能仅就有明一代“二百七十年各家著述,稍为厘次,勒成一志”(《明史·艺文志》总序)。 正统七年(1442),南京文渊阁失火,火势延及大本堂,所藏之书全部化为灰烬。正德四年(1509),北京文渊阁失火,损失殆尽。明世宗嘉靖年间,将文渊阁烬余之书移至古今通集库及皇史宬。嘉靖三十六年(1557),大内三宫再火,帝坐镇指挥,急命转移文楼所藏《永乐大典》,幸被保全。为防日后不虞,遂令组织廷臣书手,依原样抄副。抄成,正本运回南京,副本则别储皇史宬。李自成攻入北京时,文渊阁旧藏再次遭毁。 清代是中国最后一个封建王朝,皇家藏书也达到了极盛。大内藏书处所繁多,举凡皇帝处理政务、批阅章奏、日常起居、读书、休憩、游乐等常至之地,包括圆明园、承德避暑山庄、盛京故宫等,都有图书陈列或储藏。如外朝东路的内阁大库、文渊阁、国史馆、实录馆、会典馆、皇史宬,外朝西路的武英殿、方略馆,内廷中路的乾清宫、昭仁殿、上书房、懋勤殿、南书房、摛藻堂、位育斋,内廷东路的毓庆宫、景阳宫、古董房,内廷外东路的皇极殿、宁寿宫、景福宫,内廷西路的养心殿、寿康宫等,都有多寡不同、内容不同的藏书。紫禁城外北京的翰林院、国子监、景山寿皇殿,盛京的故宫、文溯阁、翔凤阁、七间楼、崇谟阁、敬典阁、凤凰楼,承德避暑山庄的文津阁、烟波致爽、四知书屋,乃至盘山行宫的四面云山、智仁乐处,汤泉行宫的惠泽阁、澜碧殿、水镜秋霜殿、瞻睇殿、渊清玉洁殿,圆明园各园以及文源阁、味腴书屋等,也都有多寡不同、性质不同的藏书。至若扬州文汇阁、镇江文宗阁、杭州文澜阁所藏之《四库全书》,也都是朝廷赐藏。当然,上述还只是公藏之中的皇家藏书,历朝中央及地方官署、王府、各级各类学校,乃至书院,也都有多寡不同的收藏,形成了公家藏书的文化一脉,我们应该尽可能多知。 与历代公藏传统并行不悖的还有一脉,那就是私家藏书的文化传统,较之公藏更具文化韵味、文化情趣、文化故事。宋王观国《学林》卷五有“好癖”一节,谓:“凡人有所好癖者,鲜有不为物所役。杜预有《左传》癖,和峤有钱癖,王武子有马癖,梁简文有诗癖……王僧孺好聚书……诸家所嗜好,虽皆不免役于物,而校其优劣,则好聚书者为胜也。晋张华徙居,载书三十乘;范平有书七千卷;齐刘善明有书八千卷;王僧孺有书万余卷,率多异本;梁沈约有书二万卷,都下无比;任昉有书万余卷,率多异本;宗室萧励聚书三万卷;隋许善心有书万余卷;唐韩王元嘉有书万卷;蒋乂有书万五千卷;苏弁有书二万卷,当时称与秘府埒……”王观国,字彦宾,长沙人,政和五年(1115)进士,以承务郎知汀州宁化县。活动在北宋末南宋初。他上边的一席话,不是专门谈私家藏书的,是谈历来爱好成癖之例的。其中爱好成癖中,则以好聚书者为胜。因此,他所举喜好藏书之人,亦未尝不可视为南宋初年以前著名的藏书家。入宋以后,雕版印书大兴,为喜书之人提供了购藏的良好条件,藏书家更多。北宋赵安仁“尤嗜读书,所得禄赐,多以购书。……三馆旧阙虞世南《北堂书钞》,惟安仁家有本,真宗命内侍取之。嘉其好古,手诏褒美”(《宋史》卷二百八十七)。这是喜读书而成为藏书名家之例。宋许棐《梅屋书目序》曰:“予贫喜书,旧积千余卷,今倍之,未足也。肆有所刊,知无不市;人有奇编,见无不录,故环室皆书也。”这是喜书而成为藏书名家之例。宋洪迈《容斋题跋》卷二谓东武赵明诚“连守两郡,竭俸入以事铅椠,每获一书,即日勘校装缉”。这是喜欢丹黄手校而成为藏书名家之例。这类的藏书家,举不胜举,一部《藏书纪事诗》所录五代迄清的藏书家就有一千一百余人,不啻为一部私人藏书史。只不过越往后来,藏书家所追求的志趣越丰富,传统越发展。明人朱大韶,字象玄,华亭(今上海)人。嘉靖二十六年(1547)进士,选庶吉士,授检讨,以亲老,改授南京国子监司业。寻解归,筑精舍,构文园,以文酒为事。性好藏书,尤爱陆放翁、刘须溪、谢叠山手评锦函玉签之宋版《后汉纪》,知在吴门故家,出多少钱人家都不卖,朱大韶遂狠心用自己十分喜爱的美婢换得此书。婢临行前题诗于壁:“无端割爱出深闺,犹胜前人换马时。他日相逢莫惆怅,春风吹尽道旁枝。”清代藏书家犹夥,追求不一,有以“佞宋主人”自诩的黄丕烈;有得宋版陶渊明集,先将自己的藏书室名之曰“礼陶斋”,《礼书》散出后又更名“宝陶斋”,当陶集也被人骗购后,非但潸然泪下,并又更名为“望陶斋”的顾春等,也是不胜枚举。清洪亮吉《北江诗话》卷三尝曰:“藏书家有数等:得一书必推求本原,是正缺失,是谓考订家,如钱少詹大昕、戴吉士震诸人是也。次则辨其版片,注其错讹,是谓校雠家,如卢学士文弨、翁阁学方纲诸人是也。次则搜采异本,上则补石室金匮之遗亡,下可备通人博士之浏览,是谓收藏家,如鄞县范氏之天一阁、钱唐吴氏之瓶花斋、昆山徐氏之传是楼诸家是也。次则第求精本,独嗜宋刻,作者之旨意纵未尽窥,而刻书之年月最所深悉,是谓赏鉴家,如吴门黄主事丕烈、邬镇鲍处士廷博诸人是也。又次则于旧家中落者,贱售其所藏,富室嗜书者,要求其善价,眼别真赝,心知古今,闽本蜀本,一不得欺,宋椠元椠,见而即识,是谓掠贩家,如吴门之钱景开、陶五柳,湖州之施汉英诸书估是也。”这种分类虽未必科学,但清代藏书家的基本情况大体如此,反映出清代藏书家的价值取向确比其前更丰富。 与藏书文化直接相关的藏书印鉴、讳法、谥法等文化知识也应该领略一二。私家藏书印鉴形式多样、布局变换、篆法不一,需要先有一定的辨识能力,才能弄清印文内容,才能查清印主,才能于鉴定版本有所助益。官印形式也不少,好在历代公藏多毁于兵火,真正流传于今者寥若晨星,迄今可知者也不过是南宋的缉熙殿、元代的翰林国史院、明代的文渊阁、清代的翰林院等印鉴。所以我们要懂一点篆刻知识,乃至印泥知识。 谥号是对帝王、诸侯、卿大夫、高官重臣等死后,由朝廷根据其生平事迹、风格品质加以褒贬的称谓。大约起于周,成于秦,行于两汉魏晋南北朝,盛于唐宋。有时人死后即谥;有人因罪而死,后得平反才谥;有人谥两次。加谥都有具体的时间,掌握了加谥时间,于鉴定版本是很有益处的。如明代名将于谦,本来守卫北京有功,但英宗复辟后,石亨等却诬其谋立襄王之子而将其处斩。成化初获平反,复官赐祭。弘治二年(1489)追谥“肃愍”。万历中又改谥“忠肃”。因知《于忠肃集》不可能有万历以前刻本。历史上还有所谓私谥习俗,多由友朋、弟子等加赠。 藏书在中国确实久已形成了一个优秀的文化传统。什么东西只要一形成传统,就不太好抗拒,就会形成传承流风,虽然有时也受阻,一旦条件成熟,仍然会死灰复燃,继续下去。正如今天新兴的藏书家,他们在改革开放后,手中稍有余资,就又将二十年左右断档的藏书间歇接续了起来,在继承传统的同时,又在创造着新的藏书文化。 当然,还有一些学科史知识,如中国经学史、中国史学史、中国文学史、中国古代书籍史等,都应该尽可能地多知道、多掌握。经学延亘了两千年,呈现出许多发展阶段,彼此间既有联系,又有师承、学派、门户之别,要尽量多知道一些。在现存的古代典籍中,集部书占去了一大部分。文、赋、诗、词、杂剧、传奇、曲、剧、别集、总集等不同类型的作品,都在集部,也都可以称为文学作品。对各式各样文学作品发展的历史,都应有所领略,这样面对文学古籍时,便会得心应手。学科史中,尤以中国古代书籍史与版本鉴定关系更加密切,弄清中国古代书籍在起源、制作材料、制作方法、装帧艺术诸方面的发展、演变,会从根本上解决我们对中国古籍的认知,从而协助我们从源头上审视古籍。 还有关于雕版印刷、套色印刷、套版印刷、饾版、拱花、活字排版印刷等诸方面艺术、技术上的知识,更要尽可能多知道。知道得越多,对反映在古籍印纸上的一些现象就越能做出更加合理的解释。但这种知识的获得,只从古籍的印纸上是很难得到真知的,必得多看现存的古籍版片。比如家谱、族谱中某些先人遗像,特别是那些活字排印的家谱、族谱中的那些头像,很多就是事先刻好的一块一块大小形状不同、形象不同的头像,印刷时依样取来就印。清代雍正时吕抚为印制自撰《精订纲鉴廿一史通俗衍义》,自制活字泥版,对印制物件有详细的说明。套色印刷,特别是一版两色、三色乃至更多颜色的套印,技术上是十分复杂的,应尽可能地多知道。至若套版印刷,尤其是饾版、拱花,其雕版、印制技术更加复杂,不实地去看一看,就无法知道它们是怎么印出来的。从事版本鉴定,对印刷技术史方面的知识要尽可能多知道。 中国是造纸术发明最早的国家,品种、名色不胜其多,文化内涵也十分丰富,全部都知道,全部都记住,根本不可能。但从造纸原料在时代、地域方面的发展演变中摸索出一条认知它们的线索,从而大致掌握印书用纸的时代区别与地域区别,还是有可能的。这对我们判定古籍的印制时代和地域特征很有益处。 ◎古籍知识百科大全,版本鉴定实用宝典 本书涉及中国古籍的生产材料与生产方法、古籍的装帧形式、有关古籍版本的类型称谓与辨伪,谈到古籍的方方面面。又对一般刻本书、活字印本书及抄本的具体鉴定做了全面精辟的研究分析,实例多,实用性强。曾多次被采用为高校古籍版本课程读本、古籍保护培训工作教材。 ◎国图古籍版本专家50余年经验总结,增订13万字,全新定本 作者李致忠先生从业50余年,是蜚声海内外的古籍版本学家,本书汇集其毕生的古籍版本鉴定经验。本书将古籍版本鉴定提高到知识化、科学化的高度,紧跟鉴定、收藏界新动态,对近年来新见的数种宋代古籍做了详细的考定,对古籍爱好者关心的问题提出了自己的看法。此次再版,全书规模较初版本增订了约13万字,成为全新定本,干货满满。 ◎精装大开本,装帧典雅,图文并茂 本书采用172×240大开本,封面设计借鉴了中国古代典籍的装帧形制,精装方脊,贴裱书名,底纹印金。卷首配以彩色插图,文中辅以随文图片,力求清楚、生动地说明古籍鉴定的相关方法。