出版社: 漓江

原售价: 68.00

折扣价: 40.80

折扣购买: 建构华夏(图解中国古建筑)

ISBN: 9787540785970

孙蕾,大连理工大学建筑学学士,华南理工大学建筑学硕士,2014年进入清华大学攻读博士学位,研究方向为建筑历史与理论。 王安琪,大连理工大学建筑学学士,大连理工大学建筑设计及其理论硕士,现任教于大连财经学院,讲师。 柴虹,大连理工大学建筑学学士,一级注册建筑师。

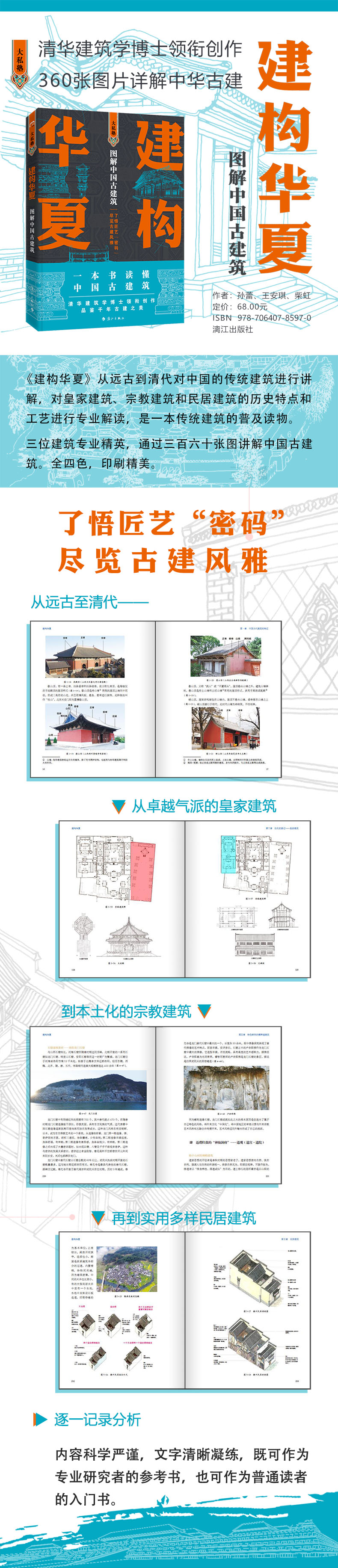

“以人为本”的建造目的 东方的木结构建筑,西方的石结构建筑,这种结构上的差异其实与建筑的建造目的有关。 从上古时期至中世纪,欧洲的主流建筑几乎都是为神灵而建造的,无论是古埃及时期的阿布辛拜勒神庙、古希腊时期的雅典卫城、古罗马时期的万神庙,以及中世纪的圣母百花教堂、米兰大教堂等(图1.2.3),都是为神明、上帝而建,要求建筑具有永恒性,要宏伟且威严庄重,在建造时间上并没有那么迫切。 中国古代建筑大多是为当时的凡人所建造的,比如宫殿、苑囿等;即便寺庙也是从最初的“舍宅为寺”的方式开始的,发展到后来成为“地位显、香火盛”的建造理念,改建、扩建频繁,如同百姓翻建自宅一样。 源自“五行”的土木思维 选材的差异同样与东西方的文化取向有关。西方人认为人是由石头再造的,学有所成之人,被称为柱石之才;除了建筑之外,圣坛以及神像也都是用石材制造。中国人讲求阴阳五行之说,代表五行的金、木、水、火、土分别对应着西、东、北、南、中五个方位。“土”孕育了万物,承载一切,被用作建筑的台基。“木”代表春天,是生命的象征,由“土”(台基)来承载“木”(柱子、梁架),“土木”即中国古代建筑的基本材料。 基于“阴阳和合”的空间追求 “坚固、实用、美观”是《建筑十书》[《建筑十书》是现存最早关于西方古典建筑的典籍,古罗马建筑师维特鲁威完成于公元前27年,约于公元前14年出版。]中提出的西方建筑三原则,石材能很好地满足这三个原则。西方人要求建筑首先要坚固,而后才是实用与美观;对建筑与环境,以及建筑的内部空间并没有提出过多的要求。中国人则与之相反,对于空间的追求极为重视,且要求阴阳和合。老子曰“万物负阴而抱阳,冲气以为和”[出自老子《道德经》第42章。],这也是中国人对于建筑、环境、建筑内部所追求的一种理想状态,在建筑材料上的“土木”组合,正是对负阴抱阳、阴阳和合的最好表现。 《建构华夏》从远古到清代对中国的传统建筑进行了讲解,对皇家建筑、宗教建筑和民居建筑的历史特点和工艺进行了专业解读,是一本传统建筑的普及读物。 阐扬国故,复兴传统文化。三位建筑专业精英通俗讲解、驻地拍摄、精心手绘,通过二百六十多张图让你直观、深入地了解中国古建筑。