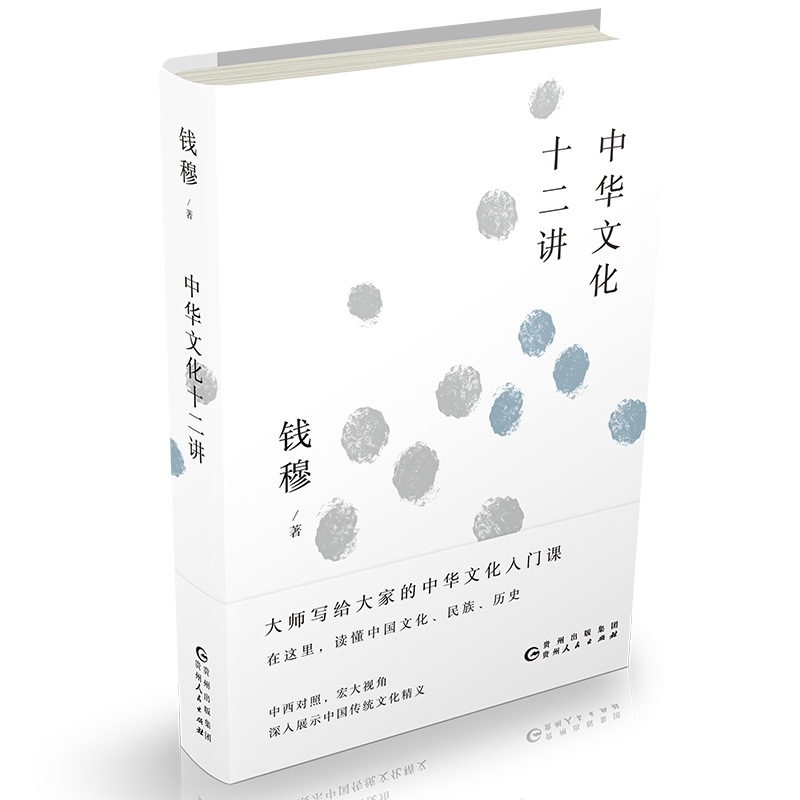

出版社: 贵州人民

原售价: 24.00

折扣价: 13.70

折扣购买: 中华文化十二讲

ISBN: 9787221152367

钱穆(1895—1990),字宾四,江苏无锡人。与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。1912年起担任小学教师,历中学而至大学。先后担任北京大学、清华大学、西南联大、北京师范大学等学校教职。1949年赴香港,创办新亚书院。1967年起定居台湾。 先生学识博达,一生著述八十多部,被誉为“一代通儒”。

第一讲 中国文化的中心思想——性道合一论 一 首先我们要问什么叫文化,第二我们要讲清楚中国文化之主要特质是什么,而后我们才能来讲如何复兴。 一般讲文化的都认为文化就是人生,但此所谓人生,并不指我们个人的人生,而是指的群体的人生。人生是多方面的,一个社会,乃至一个民族、一个成群的大团体所包有的多方面的生活,综合起来称人生,也就是文化。 “文化”这两个字,本从英文翻来。在西方,有了一个新观念,便会创造一个新名词。在无此名词之前,可证他们也无此观念。我们译的“文化”二字,英文是Civilization,此字从希腊文变出,大意是指一种偏近城市生活而可互相传播者而言,因此其意义所指不免偏重在物质方面。如说电灯,不是世界各地同时有电灯,一定从某一地开始,再传播到另外一地去,这就是Civilization。英国比较是近代物质文明最先起的国家,有轮船,有火车,有纺织机,一件一件的新东西,影响到世界人类的生活。他们创造这一新名词,殊足自傲。但在当时,德国人就不满意这个字,因德国的现代物质新生活比较后起,多半从外面传来。德国人不满意此字,便另造一新字称Culture。这字也从希腊文变出,比较是指偏近田野农作方面,如一切植物般,有它自己的生命和生长。这是说一切人的生活和文化,主要不从外面传来,却从自己内里长出,有它本身的生命。这两字流传到中国,我们把Civilization 一字翻作文明,把Culture 一字翻作文化。这两字也可通用,有时说Civilization 文明即是Culture 文化,不必细分。但若细分来说,却更具意义。 我们用来翻译的文明、文化两字,在中国古经典里自有来源。《易经·贲卦》的《彖辞》说:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”《小戴礼记·乐记》篇亦有“情深而文明”之语。可见“文化”“文明”“人文”这三个字,本出于中国古经典,但用来翻译近代西方新起的观念,却恰相符合。 现在先说中国人如何讲人文。《说文》上说:“物相杂谓之文。”那“文”字正如现代白话说“花样”。人生是有种种不同的花样的。如有男人,有女人,这就是天地生人一大花样。又如有年老人、年轻人,这又是人生中的一花样。天地生人,只生的一个一个人,但人却从此种种花样中来化成一个天下。天下便是人生一最大群体。人生群体不由天生,乃由人自己化来。如家庭与国与天下,这都是人类文化中自己化成的。天生人有男有女,可说是自然的。但由男女化成为夫妇,这便是人文,是文化了。天地只生男女,并没有生夫妇。禽兽草木都有雌雄,都有男女,但并没有夫妇。男属刚性,女属柔性,所以说:“刚柔交错,天文也。”这是天生的花样,是自然的花样。人类根据这一个自然花样来化成了一对对的夫妇,又从夫妇化成为家庭, 再扩大地化成为国,为天下,这些不是自然,而是人文。但人文究从自然中演出。倘使没有了男女,试问何从有夫妇?我觉得中国古人创出这“人文”“文化”两字,是有一套极深的观念在里面。 至于“文明”二字,用中国古人讲法,是说那些花样要使它明显化。如男女分别,要它表现得明显,并能停止在那明显的花样上,则莫过于创出婚姻制度,便是文明。故文明实即是人文。《小戴礼》说:“情深而文明”,是说男女情深,那夫妇关系便更明显。野蛮、黑暗、未开化的社会,可以无夫妇,可以夫妇关系不明显,只因夫妇相互情不深,而不能停止在他们的夫妇关系上。这些是中国古人观念,至今已两千多年。我们可以说,西方有西方人的观念,即其想法和看法。中国有中国人的观念想法和看法。从这些观念上想法和看法上的不同,慢慢就形成为东西文化之不同。 刚才讲过“文化”一观念,是近代西方一个新观念,因为Civilization 这字乃是近代西方新创的字。也可说,从前的西方人,只知有政治、经济、军事、外交、法律,以及宗教、艺术、文学、哲学等一切,但对人类大群体的生活,没有一个涵盖一切的名词,像“文化”,亦即是没有这观念。到近代西方人才开始有文化一观念。最近一百年来,几乎大家都喜欢讲文化一语。但在中国古人,很早便有这文化的观念,即是超出于政治、经济、军事、外交、法律以及宗教、艺术、文学、哲学一切之上,对于人类大群体生活早有一个涵盖一切的观念了。 二 今要问:除却上引《易经·贲卦·彖辞》这一段话之外,在中国是否有一个字可以用来明白表达出这一观念呢?我想是有的。中国人对“文化”二字的观念,常把一“道”字来表达。道,便是指的人生,而是超出人生一切别相之上的一个综合的更高的观念,乃是指的一种人生之共相。政治要有道,外交也要有道,军事也要有道,法律也要有道,一切别相人生,都要有一道。男女相交也要有道,就是结婚为夫妇。成了夫妇以后,夫有夫道,妇有妇道。养了儿女,父母有父母之道,儿女有儿女之道。中国人这个“道”字,可说即相当于近代西方人的“文化”二字,而实已超出之。如说“大道之行也,天下为公”这一句话,如翻成现代语,“大道之行”四字,即是说世界人类已共同到达了一个最合理想最伟大的文化境界。“道”不能仅照字面翻说一条路,把“大道”二字说成现在语,实该说作“理想文化”一语乃恰当。 由此可知中国人讲的道,实已超出了西方人所讲的文化,而中国人三千年前早已如此讲了。西方人在现代物质文明方面的发明,只在两三百年以内。有了“文明”二字,才有“文化”二字。可是中国人在三千年前便有了“道”之一字,这足证明中国民族之伟大,亦即是中华文化之伟大。 中国人讲道,与近代西方人讲文明文化,却有一分别。 西方人讲文明文化,只讲的人生外相,中国人称此为象,即现象,那是表现在外面,人所看得见的,所谓形而下。如最近西方人来台湾,他们都说中国进步了,进步在哪里?这都指的道路、交通、建筑、生产,种种物质设备等现象,故知他们只看重表现在外边的。而中国人讲道,是指的人生本体,有其内在之意义与价值。西方人只看外面现象,没有一个更深的人生意义和更高的人生价值的观念包含在里面。那就是不论意义,不论价值,就人生论人生,就现象论现象,不比中国人讲道,必有一个意义和价值在内。 更深一层讲,近代西方观念,似乎只认为有了火车、轮船、电灯、电话,种种物质文明之发现,便可把全世界人类化成一体,化成为一个天下了。但中国古人观念,则注重在人类内心相互间之感通上,认为如把男女化成夫妇般,如此推去,才能把世界人类大群化成一体,成为一个天下。所以他们说文化传播,我们则说大道之行,在此一观念之分歧上,便形成了中西文化之两型。 三 以上是把中国的语言文字来说明中国人观念,再拿中国人观念与西方观念相比,这是同中求异。见其异,才可从此异处来批评其是非得失。但讨论文化,既要同中求异,亦要异中求同。今再论人类文化同处在哪里?人生贵能扩展,扩展便成社会。又贵能绵延,绵延便成历史。社会求其能大,历史求其可久,此乃人类文化一共同趋向。中国社会到今已拥有六七亿人口,所占土地比整个欧洲还大,而历史绵延则在四五千年以上,比任何一个现代国家长得多。此可大可久之最后综合体,即是天下。即由此一观点,也可说明中国文化之合理与伟大处。 有好多人曾问我,能不能简单用几个字或一句话扼要说明中国文化之中心思想及其主要特质之所在,我想这问题不易回答,但总想要回答,我此刻要大胆地提出四个字一句话,认为是中国文化的中心思想与其主要特质之所在。那四个字是“性道合一”,出典在《中庸》,“天命之谓性,率性之谓道”两句。 现在先讲道,道就是人所行的路,那是形而下,可见的。但人为何该行这路,必有一所以然,那所以然是形而上,不可见的。我们讲话常说“道理”,中国人最重讲道理,便是不识字人也懂要讲道理。如说:“你这人讲不讲道理呀!”“这是什么道理呀!”道理这两个字,中国人最看重。但把“道”“理”二字分开说,便有不同。如说人道,便是人生该行的道,但不能说物道。如说物理,便是该物可以使之然之理,但不能说人理。可见对物只能讲理,不能讲道,和对人不同。如讲天,则有天理,有天道,兼了人物两面。近代西方科学是研究的物理,但没有研究到人道。科学是不讲人道的。若讲人道,便不该发明核子武器。中国文化多讲了人道,但少讲了物理,所以有人说中国文化是重人文的,西方文化是重自然的,这也有道理。我们该说,中国文化看重在人一边,西方文化则看重在物一边。 中国人又常说“道术”,道、术二字同是一条路,故可合称道术。分开用,术是指的技术。讲究物理,最重要还是要讲术,讲究如何驾驭使用各种物的术,甚至可以把物由这样变成为那样。道,是教人从这路的这一端通达到那一端,不是要把人由这样变成为那样。《中庸》说“修道之谓教”。可见中国人观念,教育是一种道而非术。道和术同有一目的,术的目的比较低。如讲军事,要使这场战争得到胜利,这就有战术。至于为什么要有这场战争,这场战争目的何在,这乃是道。必先有了道,才能讲到术。道是先决的,术是次要的。科学上一切发明,一切技术,都属次要。若没有一先决的道,次要的术,则科学上一切发明,虽也都是真理,但那些真理,可以用来帮助帝国主义、资本主义,也可用来帮助共产主义。只因科学本身没有道,只有理。把这些理表现出来,只是一些术,都是次要的,却不是先决的。如经商,也有种种术,推而至于广告宣传,甚至可以迹近欺骗,这都是术,却可以没有道。若说它亦有道,则只可称之为小道。资本家发展企业,主要目的只为争取利润,为私人打算,至于其供应人生需要,却变成为一手段,所以是小道,不是大道。 中国人讲道,还有正邪之别。有该走的道,有不该走的道,所以说盗亦有道。那些则只是邪道,连小道也说不上。只是一些术,而且亦是邪术。中国文化重道不重术,西方文化似乎有些重术不重道,此又是一分别。 我们再讲性,中国人最看重这个“性”字。孔子讲性相近,孟子讲性善,荀子讲性恶,《三字经》开始便说“人之初,性本善”,中国人特别看重这“性”字,因此有许多探讨,许多争辩。近代中国知识分子读西洋书,不见有这“性”字,于是便说,中国人所谓性,只是西方心理学上所谓的本能。其实此两者绝不同。也有人说性就是自然Nature,但其间也不同。由中国人想法,只能说性亦自自然中来。人亦是一自然,但在自然中仍有性。一切有生物无生物都是自然,但不害于万物之各有性。性何自来,则由自然来。 《中庸》说:“天命之谓性。”这一“天”字,也可说之为自然。依照西方人讲法,科学显与宗教不同,自然显与上帝有别。但照中国人讲法,这两者间却可以相通,并亦无大分别。“性”字的含义中,似有一个动力,一个向往,一个必然要如此的意向。一切有生物,尤其是人,显然有一个求生、好生、重生、谋生的倾向,有一种生的意志,这即是性。人性在大同中有小异。人有人性,物有物性,有生物无生物各有性,此又在性之大同之下有小异。近代西方科学,乃从物性来发明出物理。中国传统文化,则从人性来指示出人道。西方科学家只说自然,中国人则认为物有物性,才始有物理可求。西方宗教家只说上帝,中国人则说天生万物而各赋以性。性是天赋,又可说是从大自然产生,故曰“天命之谓性”。《论语》里不多讲性,但多讲到命,因性是天所命,知命即就知性了。现代西方人讲生物学、生理学、心理学,都没有讲到性字。心理学里的本能,那绝非中国人讲的性。民国以来,中国知识分子追随西方,多知有心理学,但亦很少来探求人性。但中国传统文化则是最看重人性的。现代西方所讲的心理学,主要从物理学、生理学讲起,如眼睛怎么能看,耳朵怎么能听,主要从身体的机能上来探求。中国古人讲性,超乎物理、生理之上,与西方讲法不同,这也是双方观念不同而产生出文化不同之一例。 以上讲到中国人所极看重的两个观念,一是“道”,一是“性”,这两字要翻成西文翻得恰好则很难。似乎西方人没有这两观念,至少是不重视这两观念。我们则又要把此两观念综合,说成性道合一,此乃中国文化中心思想与其特质所在。一向太看重西方思想的人,对此不免要感到陌生,实则十分易晓。照中国传统想法,只认为人生一切大道必是根源于人性,违逆人性的决不是人道,这说法实极简单,然而是颠扑不破的。 钱穆,与吕思勉、陈寅恪齐名的“史学四大家”之一,20世纪最有中国情怀的史学家,黄仁宇、顾颉刚、余英时等人同声推崇的国学大师。 其人其时身处历史低谷,却对中华文明保持顶级崇拜与自信。抵御“历史虚无”,反击“国民劣根性”,一场澎湃热烈的思想盛宴,一次提气解惑的文化旅途。 感性与理性交融,严谨与激情并行,历史追溯与现实关怀俱备。理解国学的极佳入门书,树立文化自信和民族自信的不二之选。 典雅装帧,考究用纸,尽显经典沉淀质感。