出版社: 中国青年

原售价: 80.00

折扣价: 51.20

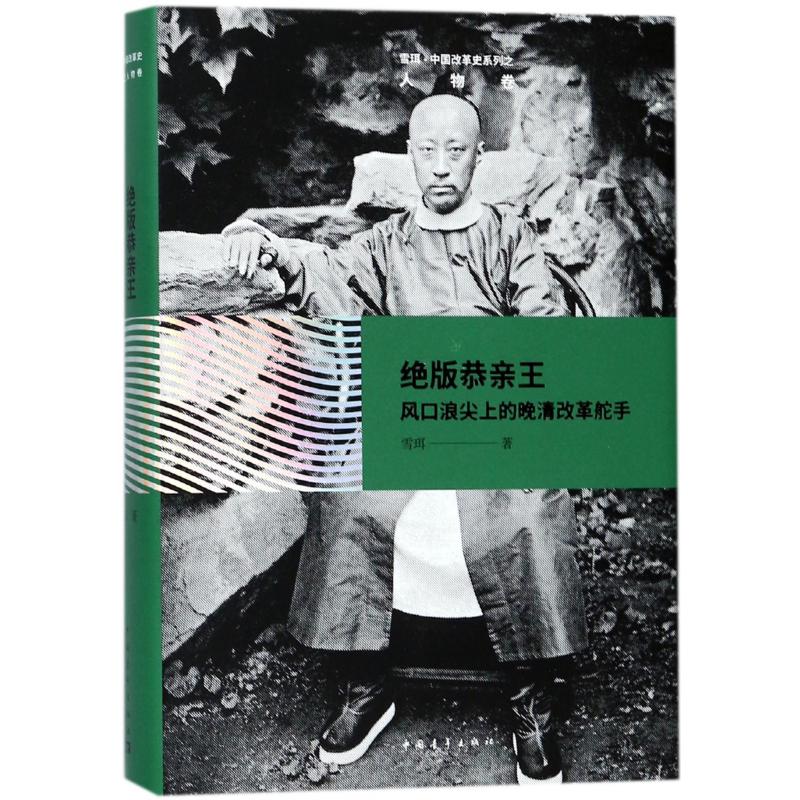

折扣购买: 绝版恭亲王(风口浪尖上的晚清改革舵手)(精)/雪珥中国改革史系列

ISBN: 9787515349763

雪珥,本名蒋文胜,中国改革史及战略史学者。 1991年毕业于中国青年政治学院,曾在担任公务员9年,获得律师资格;中国最早的财经专栏作家之一;曾在澳中两国经营企业十多年。 自2006年开始中国改革史的系统研究及写作,同时研究中国战略史及国际关系,重点是南海战略、新疆战略及中美、中澳关系。 目前担任澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院研究员、西悉尼大学澳中文化艺术研究院客座研究员;中华能源基金委员会学术委员会副主任、文化部恭王府特聘研究员兼近代改革研究室主任、盘古智库学术委员、《家族企业》杂志顾问;北京大学光华管理学院、长江商学院等多家商学院EMBA授课教授;《中国经营报》《国家人文历史》及美国《华盛顿邮报》等多家报刊专栏作家。

年轻的叔嫂联手夺得了政权,但在制度设计上却 犯了难。 合法掌握着最高权力的,是年仅6岁的同治皇帝 ,他需要辅政者乃至摄政者。而合法掌握辅政权乃至 摄政权的“八人帮”,却已经被打倒,扫进了历史的 垃圾堆。面对这种局面,叔嫂们创造性地进行了一场 涉及根本的政治体制改革:“一国两制”,即太后的 “垂帘听政”制度与恭亲王的“亲王辅政”制度同时 并存。 这两种制度,虽然史有先例,但都是权宜之策, 并不符合大清“祖制”,更不符合中国传统的防止君 权旁落的基本准则。自古以来,后宫、外戚干政都是 正统朝廷所不容许的,而且,“垂帘听政”很容易激 发人们对武则天称帝的无限遐想。至于历史上的“亲 王辅政”,大多都演变为篡位的悲剧,在通往最高权 力的台阶上,这些血缘高贵得离帝座只有一屁股之遥 的亲王们,其实是睡在皇帝身边的、最为危险的政敌 。 在大清国的现实条件下,“垂帘听政”和“亲王 辅政”成为唯一的选项,而且,为了防止出现武则天 或多尔衮,这两种体制必须长期共存、互相监督。 这种“叔嫂共和”的权力格局,在清初的孝庄太 后与多尔衮的搭档中,已经做过试点,积累了实践经 验。但在那个年代,孝庄的权威远不如多尔衮,实际 上还是“亲王辅政”一头独大,只是因为多尔衮或出 于政治觉悟或出于伟大爱情,才保住了顺治小皇帝的 皇位传承。但已经无限接近于最高权力的多尔衮,最 后还是没能逃脱“老二”们惯常的下场:身败名裂。 如今,两宫太后既不如孝庄那般具有运筹帷幄的 能力,恭亲王也没有多尔衮那样一句顶一万句的威望 ,实力对等的前提下,真正的权力分享与制衡便得以 成型,并且日益固化为“一国两制”,成为大清国“ 晚年”的主旋律。即使在恭亲王被贬的“甲申易枢” (1884年)中,也并没有出现后世主流史家所说的太 后专政局面,无非以醇亲王奕譞顶替了恭亲王奕訢, 依然是亲王辅政。到了宣统朝,则形成了摄政王载沣 与隆裕太后的“叔嫂共和”局面。纵观清史,孝庄太 后和多尔衮、慈禧太后和恭亲王奕訢、慈禧太后和醇 亲王奕譞、隆裕太后和醇亲王载沣,成为四组“叔嫂 共和”的搭档。 这种“叔嫂共和”的“一国两制”,不仅形成了 皇族与外戚之间的微妙平衡,并且在晚清内忧外患的 惊涛骇浪中,维持和保障了领导阶层的“圈内民主” ,为保持中央政权的基本稳定、凝聚作为统治基础的 满清贵族,起到了保驾护航的作用。从此之后,大清 中央核心虽有权力斗争,但你死我活的“路线斗争” 并不多,所谓的“洋务派”“保守派”“清流派”, 其争斗的焦点更多地集中在权力的分配与改革的节奏 、力度、尺度上。除了在戊戌变法、义和团时期之外 ,高层的人事更替,很少带来政策的急转弯,新的领