出版社: 台海

原售价: 58.00

折扣价: 30.80

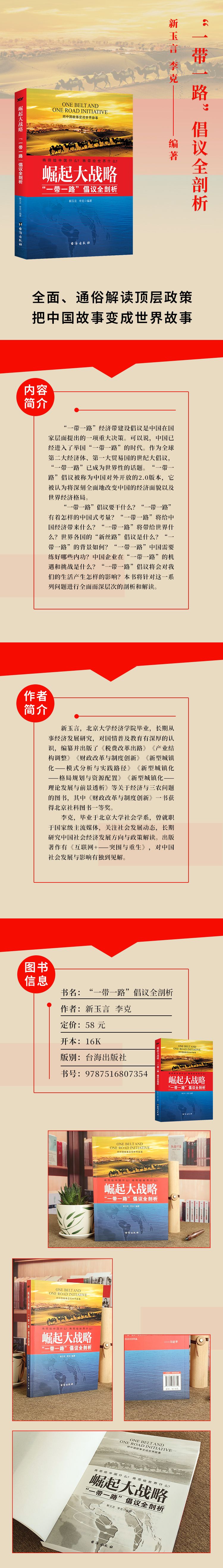

折扣购买: 崛起大战略:“一带一路”倡议全剖析

ISBN: 9787516807354

"新玉言,北京大学经济学院毕业,长期从事经济发展研究,对国情普及教育有深厚的认识,编纂并出版有《税费改革出路》、《产业结构调整》、《财政改革与制度创新》、《新型城镇化——模式分析与实践路径》、《新型城镇化——格局规划与资源配置》、《新型城镇化——理论发展与前景透析》等关于经济与三农问题的图书,其中《财政改革与制度创新》一书获得北京社科图书一等奖。 李克,毕业于北京大学社会学系,曾就职于国家主流媒体,关注社会发展动态,长期研究中国社会与经济发展方向与政策解读。出版著作有《互联网?——突围与重生》,对中国社会发展与影响有独到见解。"

第二章??“一带一路”战略要干什么 “一带一路”倡议是中国在国家层面提出的一个跨洲际的区域经济带建设倡议,是经过二三十年经济飞速增长、一跃成为世界第二大经济体的中国,在经济全球化和新的世界政治、经济格局背景下,提出的宏大的战略构想。 我们有必要先看一看“一带一路”战略的提出过程,以及中国政府及相关权威媒体对于“一带一路”倡议的内涵及意义的昭示,加深了解“一带一路”倡议的国家意图。 1.“一带一路”概念的提出“一带一路”战略的发端 早在1998年,国际道路联盟就曾提出“复兴丝绸之路”的计划,并于1998年、1999年和2004年分别在土库曼斯坦、乌兹别克和中国的西安举行了三届“国际丝绸之路大会”。2000年和2005年,联合国启动了“丝绸之路区域合作计划”。 2008年2月19日,来自包括俄罗斯、伊朗、土耳其、中国在内的19国交通部长和高级官员在瑞士日内瓦签署一个意向书,决定在今后数年投入430亿美元,激活古丝绸之路和其他一些古老的欧亚大陆通道,即为“丝绸之路复兴计划”。 在国内战略界,有学者认为,类似于“一带一路”战略的最初战略构想来自于一些国际政治领域学者的学术探讨。例如,北大国际关系学院院长王缉思在2012年提出过一个“西进”战略构想,这个构想为“一带一路”战略提供了早期的思想源泉。 他的这一构想并不是一个经济建设战略,而是从国际政治格局的层面来设想的。王缉思认为,“西进”战略的背景是中美两国在东亚的竞争态势,在这种态势下,需要有一些新的、具有全局性的、陆权与海权并行不悖的地缘“再平衡”战略思考。也就是说,中国在面对东面美、日等国的战略“竞争”时,需要大力“西进”,进入这个中国外交传统上的非重点区域。 王缉思以中国的“西部大开发”为依据,为他提出的“西进”国家外交新战略增添了战略意义,即开拓国内市场、促进国内经济发展。由于他把外交战略上升到了作为推动国内经济发展的主要手段的层面,使这一战略具有了经济建设的内容,使“西进”战略的意义得到了空前的升华。在世界经济增长乏力、中国经济增速降低、进入“新常态”的时刻,这一提法无疑给中国未来的发展提供了有益的思路,引起了各方的关注。 当然,由于王缉思是国际政治领域的学者,他的相关论述主要侧重于传统的政治层面,与当前中国经济的现实状况结合得并不紧密。 同样在2012年,另一个中国著名经济学者林毅夫提出了这样的建议:中国可以吸取美国“马歇尔计划”中资本输出和购买资源的经验,以自己当前雄厚的外汇储备,输入国外资源,投资国外基础设施,出口国内过剩的产能。另外一些中国经济学家也认为,单靠投资拉动国内经济的增长将收效甚微,通过向国外投资,将助力解决中国目前的产能过剩、资源浪费以及地方债等困扰当前经济的问题。 此外,新加坡学者郑永年的两个观点也在中国的学术界、政策界产生了影响。一是将中亚等欠发达地区培育成中国潜在和未来的商品与资本输出市场的观点。郑永年认为,虽然目前中亚等地尚欠发达,但中国通过向这一地区投资,促进当地经济发展,可把当地培育成新兴市场,将为中国经济的发展培育新的市场。另一个观点是,日本、欧洲和美国均已进入老年化时代,而中亚、伊朗、巴基斯坦等欠发达地区人口结构则非常年轻,只有它们才会大量消费中国产品。 虽然如上这些学者提出的观点仅仅着眼于各自的研究领域,还远远不是一个宏观、系统、全面的国家战略构想,也无法全面涵盖中国随后在国家层面提出的“一带一路”的内涵,但他们的观点确实在各自的层面上为中国未来政治、经济、外交的发展战略提供了良好的思路。 "“一带一路”将带给中国什么? “一带一路”将带给世界什么? “一带一路”中国需要练好哪些内功? 全面通俗解读顶层政策,把中国故事变成世界故事。看“一带一路”对世界范围内的影响,定义世界经济新格局。"