出版社: 译林

原售价: 108.00

折扣价: 67.00

折扣购买: 辛波斯卡:诗心独具的私密传记

ISBN: 9787544797849

【作者简介】 尤安娜·格罗梅克-伊尔格,毕业于波兰语言文学及哲学专业,曾任教师、编辑、文学评论家、作家、纪录片和卡巴莱电视节目导演及脚本作家,也是一位热忱的业余摄影师。曾撰写数十篇访谈文章,包括对另一位波兰诺贝尔文学奖得主切斯瓦夫·米沃什的采访。曾参与过切斯瓦夫·米沃什、谢默斯·希尼等人的相关纪录片拍摄。著有三部作品,《辛波斯卡:诗心独具的私密传记》原版出版于2020年,是其☆新著作。 尤安娜·格罗梅克-伊尔格于2021年获得联合国教科文组织文学之都克拉科夫作家奖。 【译者简介】 毛蕊,波兰语言文学博士,毕业于北京外国语大学(本硕)、波兰雅盖隆大学(博士),现任教于上海外国语大学,为俄罗斯东欧中亚学院波兰语专业负责人;译有《机器人大师》、《技术大全》(合译)、《抓住十二只喜鹊的尾巴》、《辛波斯卡——诗心独具的私密传记》等,翻译书籍获得《三联生活周刊》行读图书奖、2023首都科普好书等奖项;曾获百万钓鱼城科幻大奖☆佳非英语译者、波兰作家艺术家协会(ZAiKS)2024年度波兰文学翻译贡献奖、波兰图书总局“翻译家学院”奖学金等奖项。

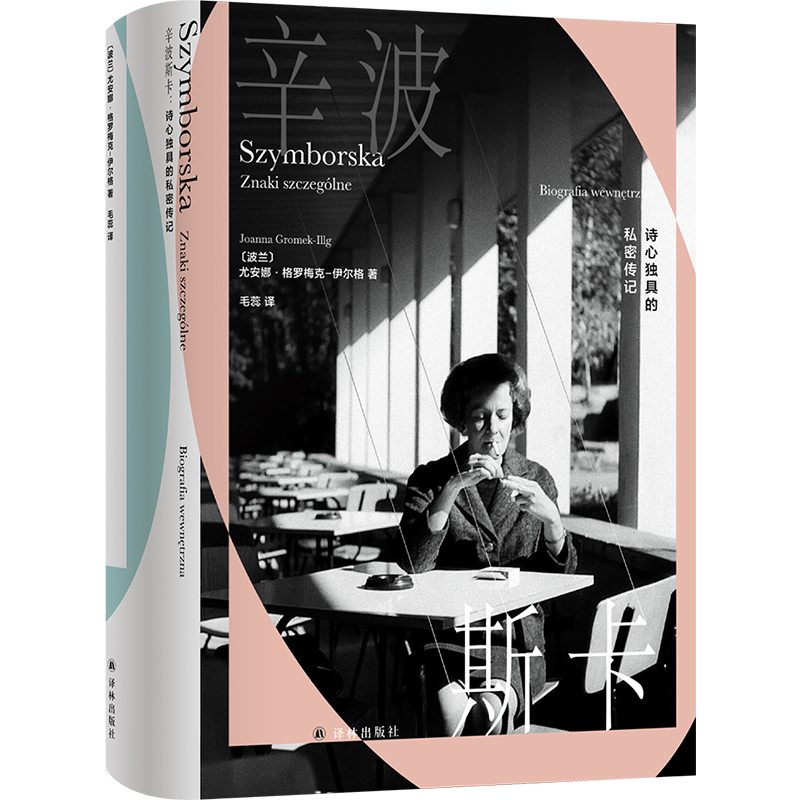

第三章 遗产 20世纪30年代初,经济大萧条的阴影笼罩着整个世界,充斥着破产和财富崩塌,货币汇率飘摇不定,许多企业和商店都关门了,大批移民如潮水般涌去美国。辛波斯基一家遭受着这场经济危机的双重打击:文岑蒂先生寄予厚望能够赚钱的托伦糖厂股票一跌再跌;波兰矿泉水公司的股票命运也同样悲惨,当时扎莫伊斯基伯爵曾将该公司的股份作为工资支付给员工。这是击向辛波斯基一家家庭财务预算的第一记重拳。而第二拳,比第一重打击的影响还要严重很多:库尔尼克基金会的财务状况陷入了困境。我们应该还记得,基金会是要每个月支付辛波斯基先生300兹罗提终身养老金的。1932年,基金会将这个数额缩减至一半,然后在接下来的一段时间根本没有支付给辛波斯基先生这笔钱,通过这种方式向这位曾经的庄园主管施加压力,使他不得不接受巨大的工资削减。辛波斯基除了被动接受,还能做什么呢?辛波斯基一家的生活本就不是挥霍无度、一掷千金的,如今更是要勒紧裤腰带了。除此之外,公寓里的租户们也都陷入了财务困境…… 辛波斯基一家通过墨守成规的记账方式来管理家庭财务预算。在保存下来的账本中,我们可以看到他们清楚地记录下了所有家庭收入和支出。我们也可以从这些记录中确定,1935 年的家庭收入与1934 年相比少了近1 000 兹罗提。在家庭支出中占最大比例的就是缴税:1934 年他们缴了2 565.13 兹罗提,1935 年他们缴了2 049.59 兹罗提。这份账单中的其他支出项目在很大程度上体现了当时辛波斯基一家的生活。“房屋:修缮、电灯、门卫、烟囱、垃圾、楼梯、保险;佣人:工资及支付医疗费。”这里可以看出辛波斯基一家是非常善良慷慨的,因为很少有人会替用人支付保险和医疗费,甚至一些位高权重的资本家都尽量去躲避这一项额外的支出。所以,用人和保姆们在二战后都还和安娜女士保持着联系也就不足为奇了。辛波斯基一家也替看门人支付了医疗费, 并且在1935 年还给了他暑期度假补贴。其他用于家庭的支出包括取暖、电费(1935 年节省了将近40 兹罗提)、煤气费、医生诊疗费和药费(1934 年此项的支出费用更高,有365.4 兹罗提,但是他们应该不会在医生和药费上节省)。除此之外,还有用于旅行和电影票及剧院演出等享受生活乐趣的支出—在这一项他们也节省了将近50 兹罗提。享乐是最快被理智现实击打得体无完肤的。他们在购买命名日和圣诞节礼物、家用电器、四个人的衣服开销上并没有节省。伊赫娜和娜沃亚的学费分别是1 005 和1 097 兹罗提。除此之外,辛波斯基夫妇还买了70兹罗提的国债。 也许对未来诺奖得主父母的开销进行如此诘究本末的调查并无太大意义,因为毕竟辛波斯卡本人当时对于家庭收支并起不到什么直接影响。但是我却觉得,人花钱的方式很大程度上体现了他们的生活态度。维斯瓦娃的家风令她秉持着真诚对待并尊重每一份工作的原则。辛波斯基夫妇非常注重为家人挑选礼物,从每年的年度开销清单中都要把这一项单独列出就可以看出。他们夫妇俩认为,情感需要表达,而礼物正是实现情感表达的重要方式。这种潜移默化的教育一定是姐妹俩的成长过程中一个重要的部分。在辛波斯卡晚年—我那时候已经与她结识,她总是对送礼物很花心思,送给朋友们的礼物总是很合时宜。她去有小孩的朋友家做客时,总是会单独给小朋友们带些可爱的小礼物。 1936年8月,库尔尼克基金会正式通知辛波斯基先生,完全停止向他支付养老金。这个决定对他无疑是一个非常沉重的打击。日子一天天过去,辛波斯基先生逐渐失去了养家糊口的基础。多年来他尽职尽责地为扎莫伊斯基伯爵家族管理庄园和土地,为他们赚得了可观的收入,可如今竟落得个如此下场。文岑蒂·辛波斯基先生传记的作者克拉瓦日博士认为,基金会停止支付养老金这件事如同是把棺材上最后一个钉子也钉死了,彻底压垮了这位昔日的扎科帕内庄园土地大主管。辛波斯基先生很长时间以来都有一些健康问题,但都不是什么严重的大问题,因为他一直身体素质很好,常常和两个女儿一起玩耍,特别是要陪伴伊赫娜这样精力充沛的孩子,对体能的要求是非常高的。他在假期的时候经常带着两个女儿到波特古热区玩耍,他还特别喜欢散步,所以在保存下来的那些家庭旅行的照片中,很多都是全家人漫步在田野中或草坪上时拍摄的。他可能患有冠心病,体重超重还抽烟。但是很明显,是巨大的压力把他置于死地,他于1936 年9 月9 日因心脏病离世。 对于妻子和两个女儿来说,辛波斯基先生的离去犹如天塌地陷。全家人一直亲密无间,彼此感情深厚,从那些充满着爱意的书信往来就可以感受得到,如此真挚的情感绝非只是纸上空谈。为辛波斯卡拍摄诺贝尔奖颁奖纪录片的拉尔斯·赫兰德曾经问过她和父母的关系,辛波斯卡坦然表示,她对父亲的爱甚至是歇斯底里的。她也曾告诉比康特和什琴斯娜:“和父亲是可以谈心倾诉的,而妈妈陪伴长大,要看着我每天是不是把脖子和脸洗干净了、袜子是不是换了新的。妈妈并不是一个多姿多彩的人。她坚强独立,从不畏惧直面生活中的困难,在战争期间生活变得异常艰难时更是如此。”1文岑蒂先生作为养老金领取者,时间相对自由,他把大量的时间都花在了抚养女儿上,特别是对伊赫娜。一起散步、一起读书、长时间的对话交流都在他们之间建立起了不可替代的纽带,将他们紧紧相连。他们之间的对话一直影响着日后的辛波斯卡,她十分欣赏畅所欲言、引经据典的谈话和风趣幽默、畅所欲言的谈话者们。辛波斯卡自己也是一个对话大师,轻松却不轻浮。她常常用戏谑的方式掩盖自己细腻的关切,而她从不吝惜对朋友的真挚关怀。 在当时并没有背着孩子谈论死亡的习惯,人们说起“死亡”也不会遮遮掩掩。死了就是死了,不会像今天似的说“离开了”,只是或多或少地戏剧性地结束了生命,“离开了满是泪水的山谷”,将至亲留在了这片难以抚慰的悲恸汪洋之中。家里人都来参加了葬礼,也都不遗余力地对安娜女士和两个孩子表达了哀悼和同情。在葬礼后的丧宴上,大家都纷纷追忆逝者,亲朋好友的支持应该能够抚平一些失去至亲的痛苦。辛波斯卡姐妹俩在之前肯定已经参加过葬礼了,比如神父毛雷齐·罗特蒙德的葬礼。她们也曾经见过毕苏斯基元帅的盛大国葬仪式。但是这些都和这次不一样。安娜女士曾记录下:“1936年9月9日上午9点,小文死了。”当文岑蒂先生病危去世时,两个女儿是否在他身旁,我们不得而知,但是对于她们俩的沉重打击是可想而知的。哪怕只是日日面对以泪洗面的母亲,已经让两个女孩难过万分了。 我们对于十三岁的伊赫娜经历父亲葬礼时的心情所知甚少。多年后,她才在所写的诗歌中重提失去父母的痛苦感受: 记忆终于找到了她一直所寻觅的。 我的母亲找回来了,父亲也出现在我眼前。 我给他们梦了一张桌子、两把椅子。他们坐在那儿。 他们待我一如从前,他们又重新活在我身边。 在这黄昏时分她们的面庞如两盏灯般 闪闪发光,就像伦勃朗的画像。 直到现在我才能说出口, 多少次他们都在梦中徘徊,多少次在看热闹的人群中 我把他们从车轮下拉出, 多少次在弥留之际,手握得再紧,他们也还是离我而去。 ………… 尽管他们已经在我之外,感受不到疼痛,那又如何? 可他们在我的心里感受得到。 ………… 好了,终于来了。 在某个平凡的深夜, 一个普通周五过渡到周六的夜, 他们突然来了,是我一直渴望的模样。 他们在做梦,但又好像摆脱了梦境的束缚,他们只遵从自己的内心,仅此而已。 在这幅画的深处,所有可能都熄灭了, 偶然也没了必然的形状。 只有他们闪着美好的光,因为就和本身的模样一样。 是他们让我感受到了悠远绵长的幸福。 (《记忆终于》,选自诗集《百般快乐》,1967年) 安娜女士不仅失去了一直深爱着的丈夫,还失去了面对日常生活中的困难时的所有支持,而难题也如雪崩般滚滚而来。其中最大的问题就是财务问题。文岑蒂在1933年3月20日立下遗嘱,尽管他肯定当时没想到自己会突然离世,只是以防万一对财产进行了分配。他后面起草的一份遗嘱草稿也被保存了下来,但是和在法庭上作为证据提供的版本出入甚大。在手写的遗嘱草稿中,两个女儿是财产继承人,她们可以获得拉齐维沃夫斯卡大街上的这座公寓属于他的部分,也就是这栋楼的一半。这栋楼是当时辛波斯基先生唯一的财产,这样就意味着他肯定在之前就已经把股票都抛售了,或者那些股票全部都赔光了。文岑蒂先生特别强调,女儿们未来的丈夫不可以分得他留给她们的财产,在两页纸的文件上他甚至重复了三次。为什么他要特意强调呢?我们不得而知,或许他就是不喜欢当时追求姐妹俩的那些男同学们,因为很难想象他是担心别人贪图女儿们的嫁妆。他还在遗嘱中附加了一条:“如果当我去世时,我的女儿玛丽亚·维斯瓦娃还未满十八岁,我希望能够为她指定一名监护人。”字迹到这里戛然而止,他心中伊赫娜法定的监护人人选是谁我们无从得知,但是我们可以想到,他在准备这封遗嘱的时候,娜沃亚已经满十八岁了,也就是说最早有可能是在1935 年,也就是他去世前一年写的。一定也是因为这封遗嘱并没写完,也没签字,所以法院只承认之前立的遗嘱文件的有效性。在这份遗嘱中并没有关于女儿未来丈夫的部分,但却有一段对自己爱妻的温暖告白:“即将离别之际,我想向我的挚爱、我的妻子致以最诚挚的感谢,感谢她,让我在我们如阳光般明亮的幸福婚姻中始终被爱、真心和深情所包围。愿主保佑她生活幸福,顺利把女儿抚养长大。”辛波斯基在遗嘱中也对两个女儿有所寄语,一直强调,她们是他生活中的快乐源泉。希望她们俩能尊敬母亲,要永远记得她“是她们最好的朋友,对她们的最伟大的爱始终如熊熊烈火”。他还提到了自己的经济窘境,因此没有什么能够留给亲人们,除了“一个正直之人的良好声誉及一颗爱国波兰人的赤子之心”。在遗嘱的最后,他请求妻子在他死后继续培养两个女儿对天主教的信仰及“对波兰忠诚且甘于奉献的爱”。两个女儿对于父亲提出的后一条要求始终严肃认真地对待。 ? 诺奖诗人辛波斯卡☆全面、☆丰富、☆权威的传记 首度公开:辛波斯卡生前捐献的独家文献+珍贵的图文私人资料 《辛波斯卡:诗心独具的私密传记》是一部堪称典范的综合性作品,首度公开辛波斯卡生前捐献的独家文献,包含大量珍贵的私人照片和书信。作者尤安娜·格罗梅克-伊尔格与其丈夫都是辛波斯卡的挚友。除了辛波斯卡在文学上取得的成功,作者更将其生活经历和职业生涯置于波兰风云变幻的政治、社会、文化和经济变革的背景之下,勾勒出这位诗人跌宕起伏的一生,折射出波澜壮阔的二十世纪史。 ?矛盾,对比,奇妙与幽默,从辛波斯卡出生直到她走入白雪皑皑的古老坟墓,始终伴她左右。 辛波斯卡的内心世界是她曾坚决捍卫的领地。面对众多采访者,她都表示“等我死了再说吧”,这也让很多采访者“听”而却步。挚友亦说,辛波斯卡生活中☆重要的东西,都在她的诗歌里,且只在那里。尽管如此,朋友们的讲述及她的通信都提供了趣味非凡的资料,展现了更为丰满和多面的辛波斯卡。 62张珍贵私人影像,跨越八十余年,从襁褓到垂暮,记录辛波斯卡与至亲、爱人、好友、同道的往昔岁月,亦有私人手稿,记录文学创作流变。 “几十年来,她用乐观、对美和文字力量的信仰,鼓舞着波兰人。”(波兰前总统语) ? 中文世界首度引进,波兰文直译 本书特邀波兰雅盖隆大学博士、上海外国语大学教师、ZAiKS波兰作家艺术家协会杰出翻译成就奖获得者毛蕊担纲翻译,精准传递原文细节。 ? 特邀知名设计师廖韡装帧设计,匠心呈现辛波斯卡内心世界 知名设计师廖韡操刀设计,精装加护封,纪念辛波斯卡百年诞辰。 封面以蒂芙尼蓝粉双色,呈现辛波斯卡跳跃灵动的内心世界。 爱德出品,日本小森机印刷,印制精良;内文选用优质胶版纸,易于收藏。