出版社: 中国文联

原售价: 128.00

折扣价: 75.60

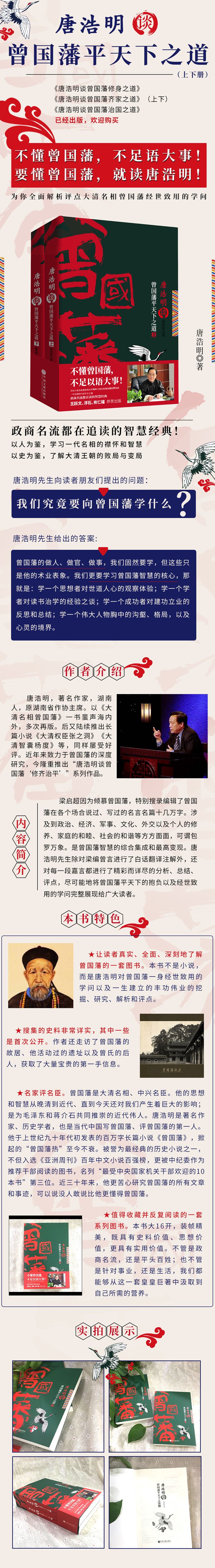

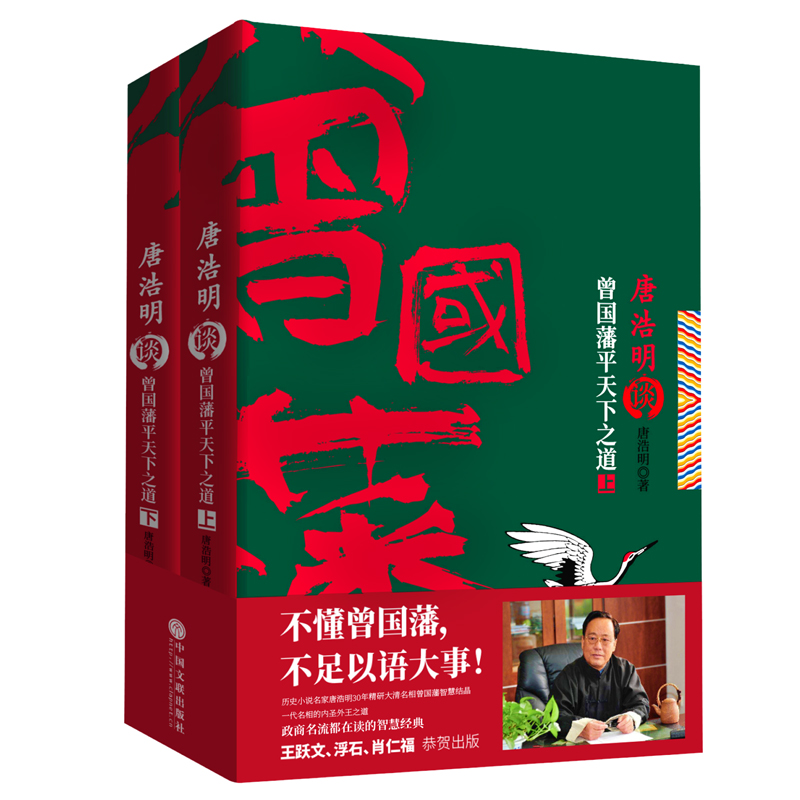

折扣购买: 唐浩明谈曾国藩平天下之道(上下)

ISBN: 9787519031541

唐浩明,著名作家,湖南人,原湖南省作协主席,岳麓书社高级编审。以《大清名相曾国藩》一书蜚声海内外,多次再版。后又陆续推出长篇小说《大清权臣张之洞》《大清智囊杨度》等,同样屡受好评。近年来致力于曾国藩的深度研究,今隆重推出“唐浩明谈曾国藩‘修齐治平’”系列作品。

\"忍耐冷苦劳闲 □原文 耐冷耐苦,耐劳耐闲。 □译文 忍耐冷清忍耐艰苦,忍耐劳累忍耐寂寞。 □评点 道光二十六年,友人黄廷赞任职苏州,曾氏在给黄的信中勉励他要耐得住冷、苦、劳、闲:“弟有一言,奉吾兄于数年之内行之者,其曰耐乎。不为大府所器重,则耐冷为要;薪米时或迫窘,则耐苦为要;听鼓不胜其烦,酬应不胜其扰,则耐劳为要;与我辈者或以声气得利,在我后者或以干请得荣,则耐闲为要。”六年后,曾氏在长沙办团练,黄廷赞以在籍江苏候补知州的身份协助。由此可知,黄去苏州任职时官阶不高,既为候补,则权位亦不重。黄应是苏州官场上一个不甚起眼的人物。所以,曾氏以耐字相送。 官场是最为露骨最为严酷的名利场。此场可得名与利,但不是人人均分,厚此薄彼、尔荣我枯是它最大的特点。志得意满者从来都是少数,压抑郁闷者却是多数。黄廷赞既然在官场上不起眼,那压抑郁闷一定是少不了的。笔者由此想到,自古官吏都对老百姓作威作福,这事除开道德的原因外,还得从心理上去寻找原因。小官小吏在场内屡屡受上司的训斥,时时没有自我,心里的委屈、愤懑和自尊的失落感,便只好对场外的平民百姓去发泄,借别人在他面前的卑躬屈膝来求得心理上的平衡。由此看来,官吏欺负百姓的现象,似乎永远无法根绝。其实,整个人类社会就是一个名利场,只是相对于官场来说,显得较为隐晦一点罢了。它同样存在着冷与热、苦与甜、劳与逸、清闲与显要等不平等,在许多时候,个人对这种不平等是无力改变的,也只能奉一言以行之,曰耐。 可为浩叹者 □原文 无兵不足深忧,无饷不足痛哭,独举目斯世,求一攘利不先、赴义恐后、忠愤耿耿者不可亟得,此其可为浩叹也。 □译文 无士兵不足以深忧,无军饷不足以痛哭,唯有放眼看当今世道,寻求一个谋取利益不走在前面、奔赴正义唯恐落后、忠愤耿耿的人却不能很快得到,这才是值得浩叹的。 □评点 咸丰二年十二月,曾氏奉旨出山,办理湘省团练事务。时局混乱,办事极难。陶澍的女婿彭申甫致信给曾氏,说“今日不可救药之端,唯在人心陷溺,绝无廉耻”。这话与曾氏的看法完全一致。曾氏遂复信彭,同意他的意见,认为当今办团练,无兵无饷都不是最大的困难,最大的困难是缺乏勇赴公义的人才。将人才视为第一要素,这是曾氏事业成功之秘诀。 独赖耿耿忠心 □原文 今日百废莫举,千疮并溃,无可收拾,独赖此精忠耿耿之寸衷,与斯民相对于骨岳血渊之中,冀其塞绝横流之人欲,以挽回厌乱之天心,庶几万有一补。不然,但就局势论之,则滔滔者吾不知其所底也。 □译文 现在什么事都荒废而不能举办,各种弊病都已并发,不可收拾,唯有依赖这颗耿耿忠心,与民众共处于白骨如山、积血如潭之中,希望能堵塞横流的人欲,借以挽回厌恶混乱的天心,或许有万分之一的补救。否则,但就局势来说,则像洪水滔滔的局面,我不知道何时是终结。 □评点 这是咸丰三年二月给江忠源、左宗棠信中的一段话。 太平天国事起,代理浙江秀水知县的江忠源最先在家乡(湖南新宁)办起团练,并带领团勇与太平军交战。左宗棠则被湖南巡抚聘为幕僚,佐理军务。江、左二位都是曾氏所器重的有大志大才的人,且对时局的看法又多有相同之处。他们有一个共同的观点,即国家遭此大变,都是因为人欲横流的缘故,若不从这点下手,则无可救药。而当时的官场,更是深受人欲之害,京官推诿、琐屑,外官敷衍、颟顸,体制内几无人才可用。挽救时艰,必须着眼于体制外。 正是基于这种认识,曾氏出山办事初期较为相信书生,大量起用书生带兵。他也较为信任绅士,每到一处都注意借用绅士的力量,来打开当地的局面。然而,像彭玉麟那样愿以寒士始寒士终的书生毕竟极为罕见,像欧阳兆熊那样不做官只做事的绅士也并不多有,绝大多数书生做了官以后,便很快忘掉血性,绝大多数绅士在有了实权之后也随即变质,曾氏心中那种始终如一的“忠愤耿耿”者,竟然难求难遇。权与利对人的腐蚀,看来几乎是不可抵御的。 集思广益当内持定见 □原文 集思广益本非易事,要当内持定见而六辔在手,外广延纳而万流赴壑,乃为尽善。 □译文 集思广益,本不是件容易事,重要的是内心要持有定见,套住群马的缰绳要在自己的手里,对外要广为延纳众说,使之像千万条溪水流向大壑,这样才更有好处。 □评点 咸丰三年二月,钦命办理团练大臣曾国藩答复好友欧阳兆熊来信中所说的几桩事,其中一桩便是“集思广益”。集思广益乃领导者的一个重要素质,办理团练之初,好友以此四字相赠,曾氏自然是感激的。集思广益指的是“广为延纳”之意,而曾氏却又格外指出“内持定见”。从道理上来说,曾氏所指出的这点很值得重视。若自己毫无定见,则所听愈多则愈打不定主意,其结果是更坏事,正所谓筑室道谋也。从曾氏当时的心态来说,他其实早已成竹在胸,决心不顾世俗之见而要特立独行地做一番大事业。这种心态淋漓尽致地表现在他同一时间的奏折中:“臣之愚见,欲纯用重典以锄强暴,但愿良民有安生之日,即臣身得残忍严酷之名亦不敢辞;但愿通省无不破之案,即剿办有棘手万难之处亦不敢辞。” 力去害民之人 □原文 方今民穷财困,吾辈势不能别有噢咻生息之术,计惟力去害民之人,以听吾民之自孳自活而已。 □译文 现在百姓穷苦财政困难,我们势不能另外有抚慰生息的办法,唯有竭力除掉害民之人,以此来听任老百姓自己繁殖休养罢了。 □评点 鉴于秦朝暴政给百姓带来的苦难,汉初统治者实行“与民休息”的国策,从而很快使经济得到复苏。这种看似无为的黄老之术,其实远比那些轻举妄动要好得多。只是“与民休息”得有一个安宁的环境,而“去害民之人”,则是维护安宁环境的重要手段。 选将官的四个条件 □原文 带勇之人,第一要才堪治民,第二要不怕死,第三要不急急名利,第四要耐受辛苦。大抵有忠义血性,则四者相从以俱至。 □译文 带勇的人,第一要才干可以治理民众,第二要不怕死,第三要不急于求名求利,第四要耐受辛苦。大致说来,若有忠义血性,则这四点都会相跟从而一齐来到。 □评点 咸丰三年九月,曾氏在给同邑友人彭洋中、曾毓芳的信中谈到湘军将官的选择,希望他们注意物色推荐。梁氏所抄录的这段话,其实是将此信中的两段并在一起,中间略去了一部分。现将它补录于下,可以方便读者对曾氏提出的带勇之人四个方面的了解:“治民之才,不外公、明、勤三字。不公不明,则诸勇必不悦服;不勤,则营务细巨皆废弛不治,故第一要务在此。不怕死,则临阵当先,士卒乃可效命,故次之。为名利而出者,保举稍迟则怨,稍不如意则怨,与同辈争薪水,与士卒争毫厘,故又次之。身体羸弱者过劳则病,精神乏短者久用则散,故又次之。四者似过于求备,而苟阙其一,则万不可以带勇。故弟尝谓带勇须智浑勇沉之士,文经武纬之才。数月以来梦寐以求之,焚香以祷之,盖无须臾或忘诸怀。” 不可专恃粮重饷优 □原文 古来名将得士卒之心,盖有在于钱财之外者,后世将弁专恃粮重饷优为牢笼兵心之具,其本为已浅矣,是以金多则奋勇蚁附,利尽则冷落兽散。 □译文 古时名将之所以得到士卒的真心拥戴,有在钱财之外的原因,后世将领专门依恃粮食和饷银的优厚,作为笼络兵心的工具,所依恃的这个根本已是浅薄了,故而金钱多则奋勇如同蚂蚁附和,利益尽了则冷落如同鸟兽散去。 □评点 依靠优厚的粮饷来笼络士卒之心,这几乎是自古以来带兵人所通行的办法,当时湘军的将官们也不例外。营官王錱尤好向藩库索取军饷。王錱以名将自居,曾氏遂以古时名将风范开导他:不能专恃粮饷优厚,还要学习古名将于钱财之外的方方面面,如为人用兵等。这种开导既为玉成王錱而言,也的确表现出曾氏高于世俗带兵者的见识。 讨厌宽厚论说模棱气象 □原文 国藩入世已深,厌阅一种宽厚论说、模棱气象,养成不黑不白不痛不痒之世界,误人家国已非一日,偶有所触,则轮囷肝胆,又与掀振一番。 □译文 我进入这个世界已经很深了,讨厌看到一种宽厚论说、模棱两可的现象,因为此而造成不黑不白不痛不痒的世界,误人误家与误国已非一日,偶尔有所感触,则自己的五脏六腑又要被掀揭一次。 □评点 欧阳兆熊曾说过,曾氏办团练之初,奉行的是申韩法家之术,即以霹雳手段行严刑峻法来整治乱世。上面这段对好友刘蓉说的话,正是法家信徒的内心表白。这年二月,他在《严办土匪以靖地方折》中也向朝廷表明自己的态度:“盖缘近年有司亦深知会匪之不可遏,特不欲其祸自我而发,相与掩饰弥缝,以苟且一日之安,积数十年应办不办之案而任其延宕,积数十年应杀不杀之人而任其横行,遂以酿成目今之巨寇。今乡里无赖之民,嚣然而不靖……平居造作谣言,煽惑人心,白日抢劫,毫无忌惮。若非严刑峻法,痛加诛戮,必无以折其不逞之志,而销其逆乱之萌。臣之愚见,欲纯用重典以锄强暴。” 如鸡伏卵如炉炼丹 □原文 练勇之道,必须营官昼夜事,乃可渐几于熟,如鸡伏卵,如炉炼丹,未宜须臾稍离。 □译文 训练勇丁,必须要求营官白天黑夜都要努力从事,才可慢慢达到熟练,好像母鸡孵蛋,好像火炉炼丹,不宜一刻离开。 □评点 湘军创建之初,规章制度尚未入正途,一些将领虽拉起了队伍,却管理无序,有的军营缺乏得力营官。曾氏致信业已出山襄助湘军营务的刘蓉,要他注意这一点。梁启超对这段话加上自己的按语:“教育家之于学生,及吾人之自行修养,皆当如是。”梁氏认为,不只是营官练勇,即便老师教学生,以及我们自己的修行,也要有这种孵蛋炼丹的功夫,才能日有进益。 对苟安风气痛恨次骨 □原文 二三十年来,士大夫习于优容苟安,揄修袂而养姁步,倡为一种不白不黑不痛不痒之风,则有慷慨感激以鸣不平者,则相与议其后,以为是不更事轻浅而好自见。国藩昔厕六曹,目击此等风味,盖已痛恨次骨。 □译文 近二三十年以来,士大夫习惯于安逸优裕的生活,挥动修长的衣袖,迈着和缓的步履,提倡一种不白不黑不痛不痒的风气,一旦见到有慷慨激昂表示不平的人,则互相在他的后面议论,认为此人是不懂事、浅薄又好自我表现。我先前供职六部,目击这种风气,那时就已经痛恨次骨了。 □评点 几个月前,曾氏在给刘蓉的信中,就表示了对“不白不黑不痛不痒”世界的反感,这次给龙启瑞的信,更强烈表示对此种风气的痛恨。当时是一种什么样的社会风气?我们从龚自珍作于道光十九年(己亥)的一首著名的诗中可以想象得到。诗是这样写的:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”由此可以看出当时的政治气氛是沉闷窒息的。道光三十年三月,身为礼部侍郎的曾氏在一道奏折中写得更明白:“十余年间,九卿无一人陈时政之得失,司道无一折言地方之利病,相率缄默。一时之风气,有不解其所以然者。”原来,这种沉闷,源于当时的君臣都没有一份对国家对政事的责任心。养尊处优,苟且偷安,虽尸其位却不负其责,君不君,臣不臣。这是一种极为疲沓极为朽烂的风气。不久后的大乱,其根源就在这里。 曾氏当时尽管痛恨次骨,但无可奈何。身为团练大臣后,他自认为可以由自己来做一番事业,遂下决心与二三十年来所养成的优容苟安不思作为的风气开战。这段话的后面,曾氏接着写道:“今年承乏团务,见一二当轴者自藩弥善,深闭固拒,若惟恐人之攘臂与其间也者。欲固执谦德,则于事无济,而于心亦多不可耐,于是攘臂越俎,诛斩匪徒,处分重案,不复以相关白。”曾氏没有料到,他这样做的结果是,“曾剃头”的恶名随之而来,与湖南官场亦如同水火,使得他终于在长沙城待不下去了。\" " 1、让读者真实、全面、深刻地了解曾国藩的一套图书。本书不是小说,而是唐浩明对曾国藩一身经世致用的学问以及一生建立的丰功伟业的挖掘、研究、解析和评点。 2、搜集的史料非常详实,其中一些是首次公开。作者还走访了曾国藩的故居、他活动过的遗址以及曾氏的后人,获取了大量宝贵的第一手信息。 3、名家评名臣。曾国藩是大清名相、中兴名臣。他的思想和智慧从晚清到近代、直到今天还对我们产生着巨大的影响;是为毛泽东和蒋介石共同推崇的近代伟人。唐浩明是著名作家、历史学者,也是当代中国写曾国藩、评曾国藩的第一人。他于上世纪九十年代初发表的百万字长篇小说《曾国藩》,掀起的“曾国藩热”至今不衰。被誉为最经典的历史小说之一,不但入选《亚洲周刊》百年中文小说百强榜,更被中纪委作为推荐干部阅读的图书,名列“最受中央国家机关干部欢迎的10本书”第三位。近三十年来,他更苦心研究曾国藩的所有文章和事迹,可以说没人敢说比他更懂得曾国藩。 4、值得收藏并反复阅读的一套系列图书。本书大16开,装帧精美,既具有史料价值、思想价值,更具有实用价值。不管是政商名流,还是平头百姓;也不管是针对事业,还是生活,我们都能够从这一套皇皇巨著中汲取到自己所需的营养。"