出版社: 海南

原售价: 59.90

折扣价: 38.90

折扣购买: 成为更理性的人:经济学就是权衡取舍

ISBN: 9787573015525

方钦 大观学者,复旦大学经济学博士、复旦大学经济学院讲师。专业方向为经济思想史、制度经济学、经济史。著有《观念与制度:探索社会制度运作的内在机制》。

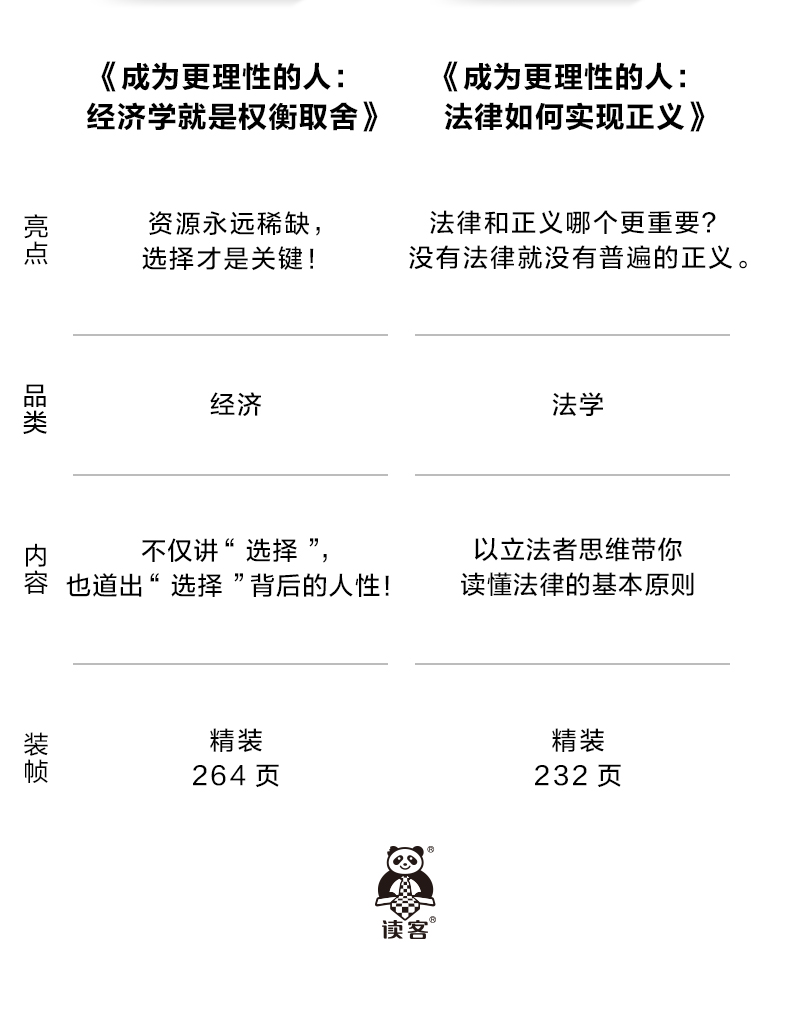

当小A早上醒来时,他在想什么?假如他在想是多睡一会儿,还是立刻起床,那么他的目标就是“睡眠”和“起床”。他的约束条件,则有可能是收人、规则或者是时间本身。他的成本就是继续睡觉要耗费的时间,进一步还有因此导致上班迟到要扣的奖金… 可能有读者立刻会发现,我们在这个例子中是不是把事情想得过于简单了?因为许多人在起床的那一刻,考虑的可不是“睡眠”和“起床”那么简单,会有一大堆开心的和不开心的事涌上心头… 确实是这样,但是先让我们把“目标的复杂性”这个问题暂时搁置,姑且假定,这个例子中只存在“睡眠”和“起床”两个既定的选项。 这时候首先发挥作用的就是约束条件。如果小A含着金汤匙出生,那哪怕天天睡觉也能不愁吃穿。也就是说收入这个约束条件对他来说不起作用,那么他是不是不用做这个选择,睡到自然醒就可以了? 恐怕不是。再富有的人,也还是得做出选择。因为去掉了收入约束,还有其他约束条件会起作用。正常人不会一直卧床不起,这是我们的生物本能所决定的。这种生物本能,或者说自然的规则,也是我们选择起床与否的约束条件。 除了自然规则,更多时候,人为的规则,比如“上班不得迟到”这个规则,也约束着我们是选择“起床”还是“睡觉”——至少工作日的时候是如此。在日常生活中,法律规章、风俗习惯、惯常做法等,构成了一类对我们的选择而言至关重要的约束条件。关于这一类约束条件,我们将在第十章详述。 当然,我们还可以再放宽约束条件。假设收入和规则对小A来说都不起作用,那么肯定还有一个约束条件他逃不过,那就是时间。所有的选择都需要耗费时间,而一天只有24小时,至少对生活在地球上的我们来说是这样。假如小A将全部时间花在睡觉上,那他就干不了其他事情,而只要他想到还有可能存在比睡觉更快乐的事情,那么也会被迫做出选择。 从这里我们就可以知道约束条件在选择问题中的重要性:一方面,约束条件xianzhi着我们的选择行为;另一方面,它也是我们需要进行选择的前提。如果不存在约束条件,根本就没有所谓的选择问题。 在约束条件下,根据成本的高低,小A开始选择。当睡觉的成本高于获得的效用时,他会选择起床;反过来,如果睡觉的效用远高于要付出的成本,他就会选择继续睡。 读到这里,一些聪明的读者可能会隐约感觉有些不对。啰嗦了这么一大堆有必要吗,我们的选择真有这么复杂吗?也许有关国家大事的选择的确很复杂,但是像“起床”“睡觉”这类鸡毛蒜皮的小事,有必要这么较真吗?更“正常”的做法应该是这样的:被闹钟闹醒,然后关掉闹钟继续蒙头大睡。这样一来,哪里有什么成本-效用比较? 确实如此。大多数人的做法就是这样,大事情上面反复期酌,小事情往往没太多想就过去了。但是,无论事情是大是小,无论个人在面对选择时花费的思考是多是少,选择的逻辑始终摆在那里。就像“关掉闹钟蒙头大睡”这个举动,难道不正是说明睡觉给你带来的效用要远高于起床给你带来的成本,所以你选择睡觉而不是起床? 重大的事情牵涉利益多,遭遇次数少,所以我们会格外重视;小事情牵涉利益少,遭遇次数多,往往会被我们忽视。不过,正是无数次在日常琐事中不经意的选择,培养了我们选择的能力。绝大多数时候,我们都会不知不觉地迅速选择“关掉闹钟蒙头大睡”,以至于我们通常都不会意识到自己正在做出选择,除此之外,吃饭吃什么,马路上靠左还是靠右走,上班做什么下班做什么,等等,所有这些你习以为常的事情,其实都是一系列复杂的选择,但你却不会感觉到。这是因为你对它们太熟悉了,它们早就成了你的肌肉记忆。当你面对相似的事情做出千万次选择之后,它们已经成为你生活习惯的一部分。只有当这些你本应该很熟悉的选择突然发生了变化,你才会注意到它们,才会因为突然感到选择困难而不知所措。 ◆ 资源永远稀缺,选择才是关键! ◆ 刘擎、施展力荐!复旦大学经济学院讲师方钦新作! ◆ 讲点不一样的经济学:不仅讲“选择”,也道出“选择”背后的人性! ◆ 经济学概念无障碍阅读:数百个生活化案例,让经济学思维方式实实在在应用于生活。 ◆ 兼具专业性和趣味性:让你像看小说一样看经济学。 ◆ 翻到本书第36页,看看经济学家怎么看待“起床困难”这件事! ◆ 读客轻学术文库,既严肃严谨又轻松好看的学术书。