出版社: 贵州人民

原售价: 68.00

折扣价: 40.80

折扣购买: 周易今注今译

ISBN: 9787221160263

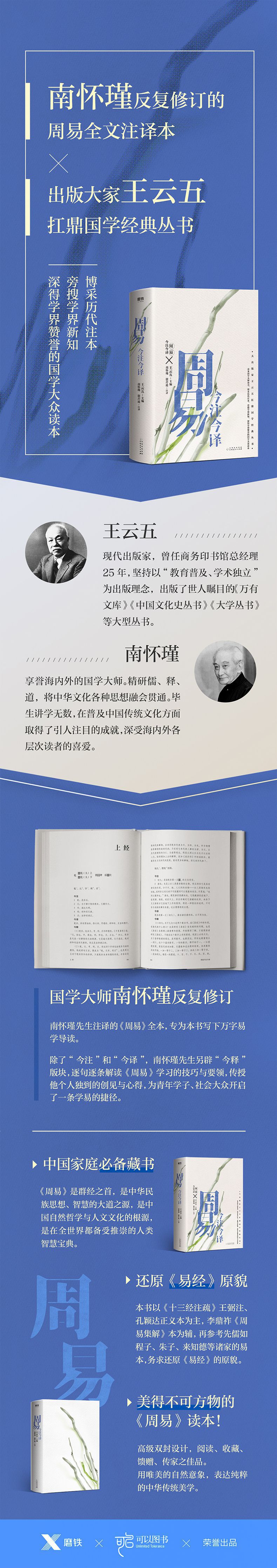

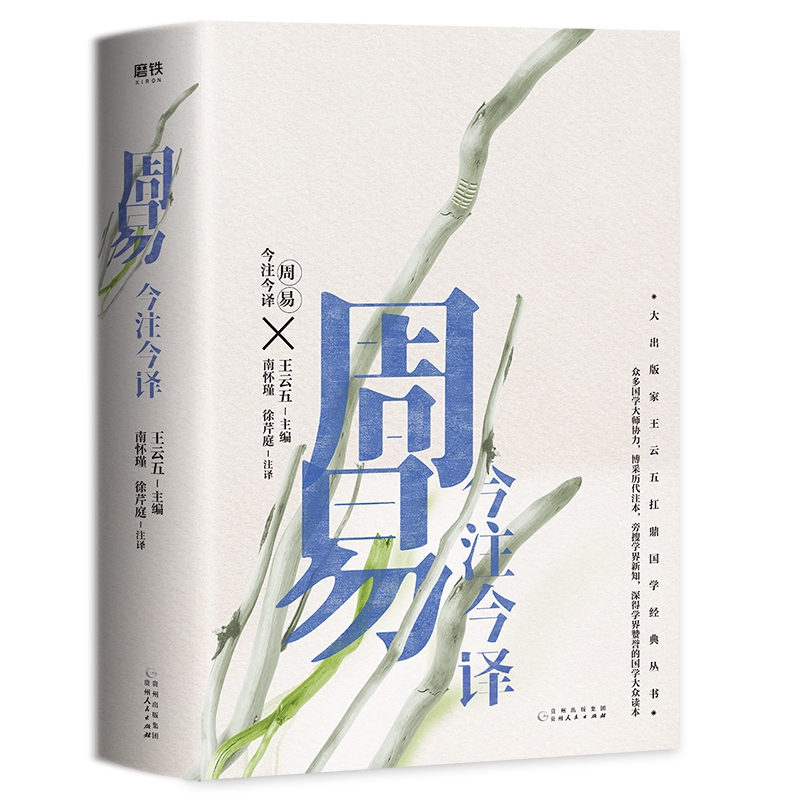

"主编简介: 王云五(1888—1979),现代出版家,曾任商务印书馆总经理,对我国的出版、文教事业做出过重要贡献。在商务印书馆的25年时间里,坚持以“教育普及、学术独立”为出版方针,出版了世人瞩目的《万有文库》《中国文化史丛书》《大学丛书》等大型丛书。 注译者简介: 南怀瑾(1918—2012),享誉海内外的国学大师。精研儒、释、道,将中华文化各种思想融会贯通。毕生讲学无数,在普及中国传统文化方面取得了引人注目的成就,深受海内外各层次读者的喜爱。著有《论语别裁》《孟子旁通》《原本大学微言》《老子他说》等近六十部作品。 徐芹庭,国学大师,国际易经学会台湾总会理事长,世界易经大会常务理事团主席。历考文献,遍读载籍,著作等身,为弘扬中华文化讲学于世界各地。著有《细说易经》《细说易经六十四卦》等易学专著。 "

\"《易经》是中国文化最古老的典籍,历代正统派的学者,用许多不同的文字赞扬它,大致说来,推崇它为“群经之首”,致予无上的敬意。相反地,认为它仅是古代的一部卜筮之书,近于巫祝的诬词,卑不足道,只是经过孔子的传述《周易》以后,又加上历代许多学者穿凿附会,才有了后世的盲从和崇敬。甚之,近代以来,还有许多类似轻薄的讥刺。 无可否认的,《易经》原是上古卜筮的学术,但到了商、周之际,经过文王的整理和注述,把它由卜筮的范围,进入“天人之际”的学术领域,由此,《周易》一书便成为中国人文文化的基础。自东周以来,再经过孔子的研究和传述,同时又散为诸子百家学术思想的源泉,这是无可否认的事实。 因此,如要研究中国文化,无论是春秋、战国时期的儒、道、墨和诸子百家,乃至唐、宋以后的儒、佛、道等诸家之学,不从《易经》探研,便有数典忘祖之概了。 《易经》与三易 通常我们提到《易经》,就很自然地知道是指《周易》这本书。因为中国文化,自经孔子删《诗》《书》,订《礼》《乐》以后,冠以《周易》一书,统称“六经”。经是天地的大准则,也是人生的大通道。称《周易》等书为六经,便是说明经过孔子所整理过的这六部书,它是包括中国传统文化“天人之际”所有学问的大原理、大法则。 自秦、汉以后,研究易学的,对于《易经》一书命名的内涵问题,就有“三易”之说的异同出现了。 第一,属于秦、汉以后正统儒家学派的理论,根据《易纬干凿度》这本书的观念,认为“易”的内涵,包括三个意义: (一)易。就是简易、平易的意思。因为天地自然的法则,本来就是那样简朴而平易的。 (二)变易。认为天地自然的万事万物以及人事,随时在交互变化之中,永无休止。但是这种变化的法则,却有其必然的准则可循,并非乱变。 (三)不易。天地自然的万事万物以及人事,虽然随时随地都在错综复杂、互为因果的变化之中,但所变化者是其现象。而能变化的,却本自不易,至为简易。 第二,属于秦、汉以后儒、道两家学者通用的观念,根据《周礼·大卜》篇对于“三易”的含义,是指上古以来直到周代初期之间的《易经》学术思想,约分为三个系统:(一)连山易;(二)归藏易;(三)周易。 据说:伏羲时代的易学,是连山易。首先以“艮卦”开始,象征“山之出云,连绵不绝”。 黄帝时代的易学,是归藏易。首先以“坤卦”开始,象征“万物莫不归藏于其中”。意思是指人类的文化和文明,都以大地为主。万物皆生于地,终又归藏于地。 周代人文文化的开始,便以现在流传的《周易》为宝典,首先从“乾”“坤”两卦开始,表示天地之间,以及“天人之际”的学问。 但东汉的大儒郑玄,认为夏代的易学是连山,殷代的易学是归藏。当然,周代的易学便是周易了。 另有一说:认为上古的神农氏世系名“连山氏”,又名“列山氏”。所谓“连山”,便是“列山”的音别。黄帝的世系又名“归藏氏”。 因此两说,又有异同的问题存在其间。如果认为夏代所宗奉的易学便是连山易,殷代所宗奉的易学便是归藏易。到了周代,经过文王的整理,才构成《周易》体系的易学。那么关于这两个分歧的意见,也就没有太大的出入了。 但以考据学者的观点来看《易纬乾坤凿度》和《周礼·大卜》篇这两种文献资料,应该都有值得怀疑的地方。历来考据学家们,认为《易纬乾坤凿度》等书,纯出汉末或魏、晋人的伪作,假托是上古的传承。这种观念,并非完全无理,也的确值得研究、考虑。 可是两汉以后的学者,硬性舍弃《周礼·大卜》的观念而不采信,偏要采用更有问题的《易纬乾坤凿度》之说,认为“简易、变易、不易”为天经地义的易学内涵,这便是后世以儒理说易的根据。那是不顾考据,只取所谓“三易”原理的内义,用之说明易学的大要而已。 此外,关于“连山、归藏、周易”的三易之说,在汉、魏以后道家的学术思想中,便又发生了两种观念。 (一)认为连山、归藏这两个系统的易学,早已失传。 (二)认为汉、魏以后的象、数易学,便是连山、归藏的遗留,颇为合理。而且连山、归藏易学的精义,确已成为秦、汉以后道家学术思想的主干。如十二辟卦之说,便是以归藏的“坤”卦为主。卦气起“中孚”之说,便是以“艮卦”的半象为用。 易名的定义 后世有人从《易经》内容所举例的动物,如龙啊,马啊,象啊,彖啊,鹿啊等着眼,并且采用《系辞传》所说,我们的老祖宗伏羲开始画卦时有“远取诸物”的说明,认为原始的“易”字,便是取其象形飞鸟的观念。不过,此说并未引起重视。 到了近代,有人认为“易”便是蜥蜴的简化。蜥蜴这种生物,它的本身颜色随时随地变化多端,当它依附在某种物体时,它的颜色,便会变成与某种物体的色相相同。《易经》是说明天地间事物的必然变化之理,所以便取蜥蜴作象征,犹如经书中的龙、象等一样。但总不能叫它是“蜴经”,因此便取名为“易”。主张此说的,以日本的学者中最为强调。这等于在第二次世界大战前,说“尧”是香炉、“舜”为蜡烛台、“禹”是爬虫,同样的都含有轻薄的恶意诬蔑,不值得有识者的一笑,不足道也。 那么《易经》的“易”字,究竟是什么意义呢?根据道家易学者的传统,经东汉魏伯阳著《参同契》所标出,认为“日月之谓易”的定义,最为合理。“易”字,便是上日下月的象形。《易经》学术思想的内涵,也便是说明这个天地之间,日月系统以内人生与事物变化的大法则。 并且从近世甲骨文的研究的确有象形上日下月的“易”字。因此更足以证明道家传统和魏伯阳之说:“日月之谓易”的定义之准确性。目前《易经》的学术思想,在西方欧、美各国,逐渐大加流行,我们自己对国家民族祖先文化准确的定名和解释,绝对不能人云亦云,含糊混淆,自损文化道统的尊严。 《易经》的作者 “易更三圣”,这是秦、汉以后的作者,对于上古形成易学传统者公认的定说,也是我们现在开始研究易学者必须先了解的问题。 秦、汉以后,儒家学者共同认定,开始画八卦的,是我们的老祖宗伏羲氏。演绎八卦的,当然是周文王。发扬易学精义的,便是孔子。因此说“易更三圣”就是指画卦者伏羲、演卦者文王、传述者孔子。事实上,文王演卦而作“卦辞”,他的儿子周公又祖述文王的思想而发扬扩充之,便著了“爻辞”,为什么三圣之中却不提到周公呢?据汉儒的解说,根据古代宗法的观念,父子相从,因此三圣之中便不另外提到周公了。关于这个问题,如此结案,是否公允而有理,还是很难认定。 开始画卦的,当然是伏羲,这是毫无疑问的事。经过文王演卦、周公祖述、孔子发扬以后,硬要赖掉周公在文化学术上的功劳,恐怕孔子梦对周公时,于心难安。同时,又轻易地溜掉“更三圣”的这个“更”字,也不应该。古文“更”字又有“曾经”的意思,所谓“易更三圣”者,是指易学经过三位圣人学者的整理,才得以发扬光大。 由伏羲画八卦开始,到了商、周之际,再经过文王、周公、孔子三圣的研究和著述,才建立了《周易》学术思想的系统。因此可知“易更三圣”一语,严格地说,应该是对《周易》一书而言。如果说对所有的易学系统来说,硬拉下伏羲来凑合三圣,似乎有点牵强。连带这个问题而来的,便是“文王演易”和重复演绎为六十四卦的问题了。 伏羲画卦,这是古今公认的事实。由八卦演绎成六十四卦,却有四种说法: (一)认为六十四卦也是伏羲所排列的。 (二)认为六十四卦也是文王的演绎。 (三)认为由八卦重复排演成六十四卦的,是神农氏。 (四)认为重复演卦的人是夏禹。 主张第一说的,以王弼(辅嗣)等为最有力;主张第二说的是司马迁等;主张第三说的是郑玄等;主张第四说的是孙盛等。 要把这四种说法加以考据确定,实在不容易,而且几乎是绝不可能的事。至于认定重复卦象的人是周文王,大概是从“文王演易”这个“演”字的观念来推定的。其实,这个“演”字,不能硬说就是演绎六十四卦的含义,只能说是对《周易》一书六十四卦排列的次序和方式,以及《周易》书中对卦爻辞的演义而言。这是无可否认的,都是文王的杰作。至于伏羲画出的卦象,它的原来次序程式究竟是如何排演的?为什么《连山易》的排列以“艮卦”为首,为什么《归藏易》的排列以“坤卦”为首等问题,都是值得研究的。王辅嗣的主张,认为重复排演六十四卦者,仍是伏羲的创作,这是最为有理的。 \" \"★大出版家王云五扛鼎国学经典丛书,众多国学大师协力,博采历代注本,旁搜学界新知,深得学界赞誉的国学大众读本。 ★《周易》是群经之首,是中华民族思想、智慧的大道之源,是中国自然哲学与人文文化的根源,是在全世界都备受推崇的人类智慧宝典。中国家庭必备藏书。 ★国学大师南怀瑾反复修订的《周易》全文注译版本,专为本书写下万字易学导读。 ★除了“今注”和“今译”,南怀瑾先生另辟“今释”版块,逐句逐条解读《周易》学习的技巧与要领,传授他个人独到的创见与心得,为青年学子、社会大众开启了一条学易的捷径。 ★本书以《十三经注疏》王弼注、孔颖达正义本为主,李鼎祚《周易集解》本为辅,再参考先儒如程子、朱子、来知德等诸家的易本,务求还原《易经》的原貌。 ★美得不可方物的《周易》读本!高级双封设计,阅读、收藏、馈赠、传家之佳品。用唯美的自然意象,表达纯粹的中华传统美学。 \"