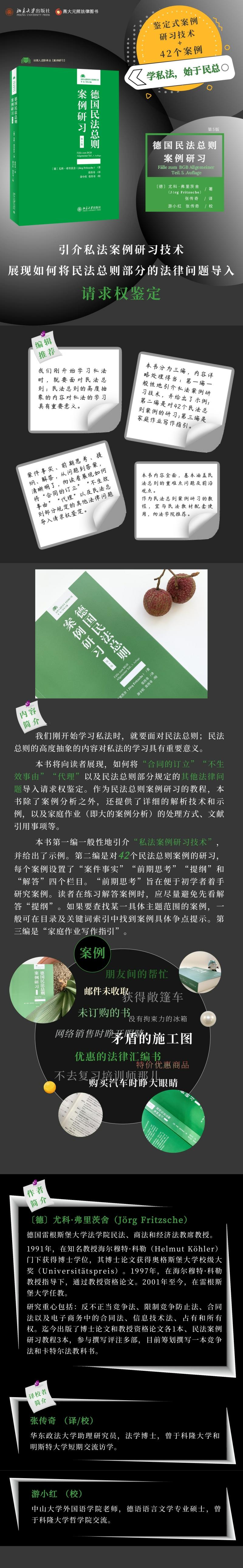

出版社: 北京大学

原售价: 88.00

折扣价: 59.90

折扣购买: 德国民法总则案例研习(第5版)

ISBN: 9787301330715

作者简介: 〔德〕尤科·弗里茨舍(J?rg Fritzsche),德国雷根斯堡大学法学院民法、商法和经济法教席教授。 1991年,在知名教授海尔穆特·科勒(Helmut K?hler)门下获得博士学位,其博士论文获得奥格斯堡大学校级大奖(Universit?tspreis)。1997年,在海尔穆特·科勒教授指导下,通过教授资格论文。2001年至今,在雷根斯堡大学任教。 研究重心包括:反不正当竞争法、限制竞争防止法、合同法以及电子商务中的合同法、信息技术法、占有和所有权。迄今出版了博士论文和教授资格论文各1本、民法案例研习教程3本,参与撰写评注多部,目前筹划撰写一本竞争法和卡特尔法教科书。 译者简介: 张传奇,华东政法大学助理研究员,法学博士,曾于科隆大学和明斯特大学短期交流访学。

第一编私法案例研习技术和示例 一、法律适用技术之习得 我们借助于教科书和讲授大课(Vorlesungen),学到的主要是某一部门法(Rechtsgebietes)的内容,故获取的知识侧重理论性,更为强调不同部门法之间、不同内容之间的关联。即便定期参加讲授大课,并借助于教科书预习或至少复习之后,我们也“只不过”对某一部门法有所认知,通常并未掌握法律适用,或者至多稍知法律适用,更确切地说,只是在理论上掌握了法律适用。由此,大学中特设名目不一的课程[初步练习课( propdeutische bungen)、交互练习课(Konversationsübungen)、案例研习(Fallbearbeitungen)等]。在这些课上,诸位会习得解答案件之技术,由此也就学会了适用法律的技术。本书应可作为上述课程之补充,帮助且不限于帮助处于第一学期的本科学生,获得自行习练解答案件之技术。因为笔试(Klausur)和家庭作业(Hausarbeit)之写作是德国法律人教育中非常重要的组成部分:我们通常从一开始就不是在测验中以理论的方式来考核认知情况,而是结合实际案件来考核。案件的专业研习已经属于日后法律职业活动的前期准备;抛开其他方面不论,适用实体法从来都是法律职业活动之组成部分。 法律适用的核心是其训练:尤其是大学新生,首先必须适应其通常不了解的处理方式(Herangehensweise)和论证技术(Argumentationstechnik)。如果诸位仅仅选上大学中相应的讲授课程(Lehrveranstaltungen),即便在课堂上积极参与,也存在被灌输的危险。根据经验,如果在无他人帮助的情形下自行草拟并撰写案件解答,则情形会大不一样。本书应有助于解决自行解答案件的困难。 二、本书的结构和用法 诸位要在“案件解答技术”上取得真正的学习成就,只有在通读解答建议之前,首先切实尝试自行撰写书内案件的解答。由于书中案件篇幅长短不一,难度各异,对于自己解答而言,所费时间也多少不一。起初,诸位耗时甚久,乃尚未完全习练之故。一段时间之后,诸位至少可较快地掌握前期思维准备(die gedankliche Vorarbeit),并终有一日于表述成文上(Ausformulieren)——最后的关键步骤,这一步骤宜妥为准备——亦收获些许门径。如果诸位仅将本书用作同步阅读材料(Begleitlektüre),则可能会收获甚微。 本书在具体案件的解答这一部分之前,一律设有“前期思考”(Vorüberlegung)这一部分以提示该案件内容和形式上的难点,并为撰述自己的解答提供帮助。“前期思考”在本书前部论述甚详,因为我们在起初处理时尤其困难。随着时间一长,诸位当可逐渐总结出一套具体的门径。是以“前期思考”随后将越来越限于提示案件的少数特异之处。通过这种方式,大家应当能够对《德国民法典》总则的专题笔试进行充分准备。同时,对于案件解答本身来说,随着时间的推移,诸位对案件不太疑难的情况的处理较之于起初也变得更为轻快。由于对于初学者而言,很难确切地判断在何时对何种情况作何种程度的处理,所以在具体的案件解答中对此问题均有提示。如准备民法“初学者练习课”和“中期考试”(Zwischenprüfung),另外推荐同一丛书中的《债法案例I》,该书涵盖了“中期考试”的其他论题重(Themenschwerpunkte)。 在接下来的本书导论部分,首先抽象地引介法律案例研习技术的基本构造,然后述及非常简单的案例的案件事实(Sachverhalt),这将有助于读者了解私法中案件解答技术的其他细节。我们不会马上解答这一案例,而是先给出若干说明,例如如何着手解答案件以及此间应加注意的事项。这些理论性的说明将一一通过案例加以实践验证,进而逐步得出答案。所有的说明,我均有意极尽详细,因为当我们理解了这些规则的意义和目的时,自然就会更好地遵循它们。所以,某些小贴士(Hinweise)将在多处重复出现。 三、法律请求权鉴定 大学本科法律教育期间,在练习课和考试中,我们的任务通常就是书写“法律鉴定”(Rechtsgutachten)。法律鉴定写作以及法律案例研习,都遵循着确切的既定规则。如果要对一起案件加以研习时,或换言之,当描述了某一生活事实而被问及请求权时,大家在笔试中必须严格遵循这些规则。这在私法中通常涉及所谓的“请求权”(Ansprüche)(《德国民法典》第194条第1款):诸位应当探究,在给定的案件事实中,(至少)一人可否向另一人,或向其他数人请求为特定行为或不作为。也可能存在不同的提问,诸如问及物的所有权。但这于处理方式上并无不同,因为这类提问也同样应通过“法律鉴定”进行说明。在法律本科阶段,除了应学会法律部门的基本知识外,诸位首先应当学会法律适用。 即便诸位不写“请求权鉴定”(Anspruchsgutachten),而是写法律评论(eine rechtliche Er?rterung)甚或文章(Aufsatz)时,倘若没有做上述所要求的作业(Aufgabe),通常都不会成功,也绝不会在开始时获得高分。我们只有在国家大考中所谓的专题笔试(Themenklausur)或者在初学者作业中的(明确的)知识型简答题(Wissensfrage)情形,方可极其例外地做出抽象说明。 (一)鉴定和判决 原则上,人们区分两种类型的法律文作,即鉴定(Gutachten)和判决(Urteil)[或更一般地说,裁判(Entscheidung)]。然而这两者并非对立,而是在不同场合或程序不同的阶段(Verfahrensstadien)扮演各自的角色。 1. 鉴定与判决系不同的任务类型 法官通过判决(或一项“决定”,这取决于程序类型和其他类似事项)终局裁决法律争议(Rechtsstreit)。根据诉讼主张(Klageantrag),法官在判决中或准予原告所请(Klageforderung),或驳回其所请。判决宣告(Urteilsausspruch),即所谓的判决主文(Tenor),位于裁判文书开篇;该判决主文主要是宣告:被告是否被判作出给付,抑或诉讼是否被驳回。在法官随即于(判决书中所谓的)事实构成部分(Tatbestand)描述实际发生情形之后,他在判决理由部分阐释:为何他全部或部分同意了该起诉,抑或他为何全部或部分驳回了该诉讼。因此,结论在前而论证在后。如果法官同意了该起诉,可仅限于说明如此处理的法律理由。他并不需要讨论,基于其他理由或许还可得出同一结论。 诸位在大学里应当一直撰写的鉴定,在结构上与判决有所不同。但是,鉴定并非判决的对立物,而是其前一阶段(Vorstufe):法官在法律争议之初通常也不知道,他将如何决断该案;因而他通常得进行鉴定式的思考;他必须思考,这起诉讼提出了哪些法律问题。虽然在大多数情况下,他在起诉书(Klageschrift)中能发现一定的线索,然起诉书中的陈述原本就建立在特定程序当事人的视角基础之上,因此客观上未必尽属实情。 因此,为厘清法律状况(Rechtslage),无论是法官还是本科初学者,最初都会制作法律鉴定。“鉴定”的目的在于广泛地澄清案件所提出的全部“法律问题”,但也只会限定于讨论相关的“法律问题”;这些“法律问题”是由当事人特定的“法律保护诉请”(Rechtsschutzbegehren)所预先给定的。在民法中,我们因此要检验的是,当事人相互之间是否存在请求权。为此,我们需要根据特定的请求,从所有可能的法律角度——这些角度关乎具体的提问,来检视给定的生活事实(Lebenssachverhalt)。由于这一原因,“法律鉴定”其结构和判决不同:结论部分非在篇首,而是位于篇尾。我们不是证立(begründet)结论,而是推衍(hergeleitet)结论。为此,我们连续不断地提出问题,随后一个接着一个地解决和回答问题。和判决不同,“鉴定”需要探讨所有可能支持诉讼请求的请求权基础。因此针对同一主题,“鉴定”的范围通常较之于判决更广。在一份“鉴定”中,原则上应在作业要求(Arbeitsauftrag)的范围内探究对案件解决有意义的所有法律内容(alle rechtlichen Aspekte)。(这句话具体所指何意,参见后文) 小贴士: 即便法官将诉讼全部驳回,原则上他也应探究所有法律内容。在这种情形下,他当然也可以重新证立该结论,而不必推衍出该结论。 2. 鉴定风格和判决(裁判)风格,法律人德语 长期以来,依照各自不同的目的,鉴定、判决和其他裁判文书已形成不同的表述风格(Formulierungsstile);诸位在受法律教育期间同样需学会并习练这些表述风格。人们分别称之为鉴定风格(Gutachtenstil)和裁判风格(Urteilsstil)。 判决是通过表述情况如何和为何(wie etwas ist und warum),而获得证立的。判决以直陈式(Indikativ)表述,并体现在运用因果关系连词[诸如因为(weil)、由于(da)、是因为(denn)]上。以买卖价金之诉为例,判决开头如下:“所准许之诉请获得证立。根据《德国民法典》第433条第2款,原告得请求被告支付约定买卖价金。因为(双方)当事人所签订之买卖合同有效,且并未因2001年4月1日被告之撤销表示而被消灭……” 与此不同的是,鉴定探是:属于何种情况(ob etwas irgendwie ist)。因此,鉴定连续提出问题,并接下来对这些问题加以考察。为此,鉴定通常用到虚拟式、条件和目的连词。在学习之初,这常常令人畏惧万状。然而,一方面,大家会逐渐习惯这么做;另一方面,当诸位最终习惯后,仍可重新弃用虚拟式,因为虚拟式并非撰写正式鉴定的唯一语态选择。但在学习之初,诸位应强迫自己使用虚拟式,来真正撰写一份鉴定,而非随意拟出一份判决。因此,出卖人对买受人买卖价金请求权的鉴定,或许可开篇如下:“V根据《德国民法典》第433条第2款可能享有对K的买卖价金支付请求权。 最后,还要在这里说一下“法律人德语”(Juristendeutsch)的问题。 另有说明。和其他专业人士一样,法律人也使用术语(Fachsprache);诸位须习惯这些术语。有一些专业表达(Fachausdrücke)很容易被辨识,但另外一些专业表达也属于日常用语(Alltagssprache),却(在法律上)具有不同的意义。尤其是法律经常使用极其一般性的概念,以便囊括尽可能多的实际情形。在特定法律关联下,便出现自然理解和法律理解之间的紧张关系;诸如我们以物的“重要成分”(wesentlicher Bestandteil)之概念为例,尝试来想象(其意义)。接下来,我们将目光转至《德国民法典》第93条,如若查读了评注中该词的意义,便更为讶异。在此背景下,我们自始至终都要力求法律上极尽精确的表达,当然,我们所作之表述在自然的意义上也要能被理解。 1、我们刚开始学习私法时,就要面对民法总则;民法总则的高度抽象的内容对私法的学习具有重要意义。 2、本书分为三编,内容详略处理得当:第一编一般性地引介私法案例研习技术,并给出了示例;第二编是对42个民法总则案例的研习;第三编是家庭作业写作指引。 3、案件事实、前期思考、提纲、解答,从问题到答案,清晰明了,向读者展现如何将“合同的订立”“不生效事由”“代理”以及民法总则部分规定的其他法律问题导入请求权鉴定。 4、本书内容全面,基本涵盖民法总则的重难点问题及前沿观点。 5、作为民法总则案例研习的教程,宜与民法教材配套使用,向法学院推荐。