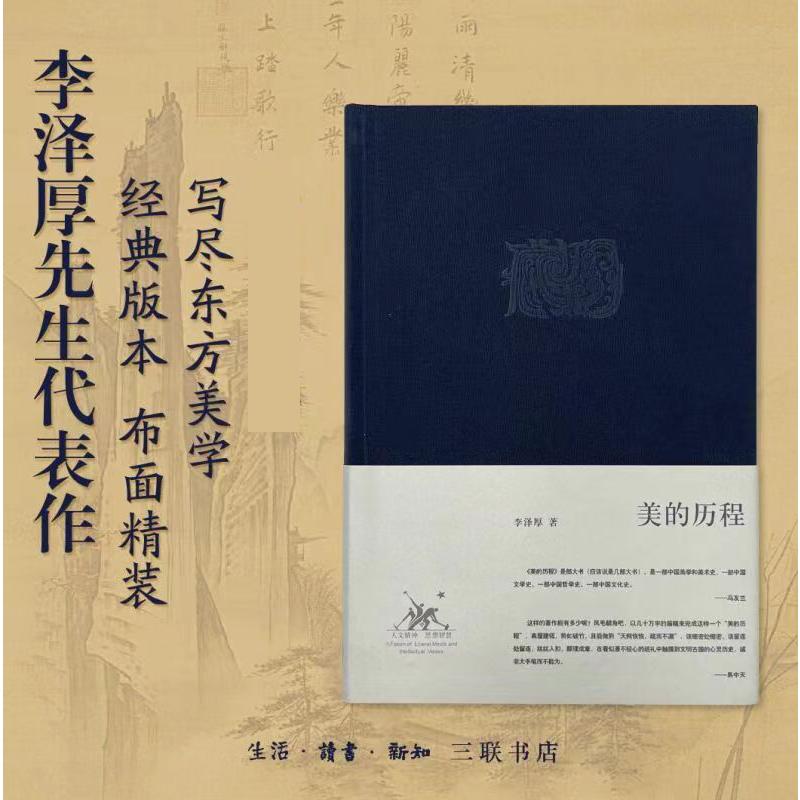

出版社: 生活·读书·新知三联书店出版社

原售价: 68.00

折扣价: 46.30

折扣购买: 美的历程(精)/李泽厚集

ISBN: 9787108030375

李泽厚,著名哲学家,巴黎国际哲学院院士、美国科罗拉多学院荣誉人文学博士,德国图宾根大学、美国密西根大学、威斯康辛大学等多所大学客座教授。主要从事中国近代思想史和哲学、美学研究。 李泽厚成名于五十年代,以重实践、尚“人化”的“客观性与社会性相统一”的美学观卓然成家。八十年代,李泽厚不断拓展其学术论域,促引思想界在启蒙的路径上艰辛前行。九十年代,李泽厚客居美国,出版了《论语今读》《世纪新梦》《美学三书》等著作,对中国未来的社会建构给予沉甸甸的人文关怀。

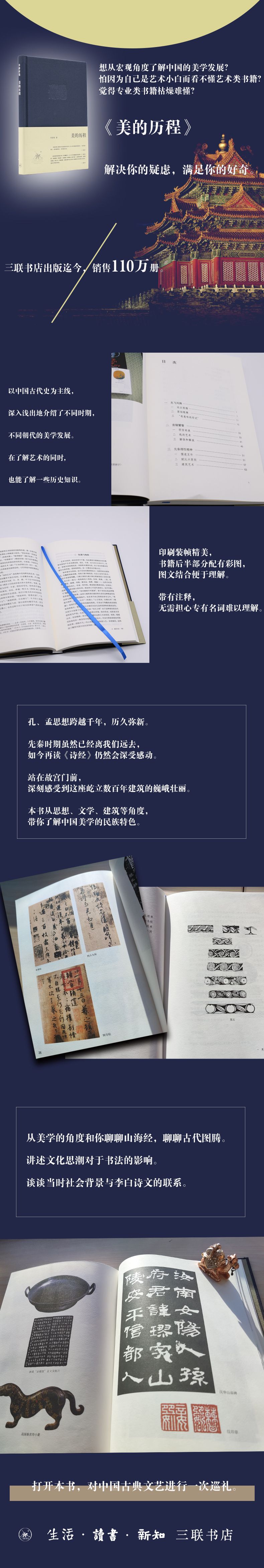

一 龙飞凤舞 (一) 远古图腾 中国史前文化比过去所知有远为长久和灿烂的历史。七十年代浙江河姆渡、河北磁山、河南新郑、密县等新石器时代遗址的陆续发现,不断证实这一点。将近八千年前,中国文明已初露曙光。 上溯到旧石器时代,从南方的元谋人到北方的蓝田人、北京人、丁村人、山顶洞人,虽然像欧洲洞穴壁画那样的艺术尚待发现,但从石器工具的进步上可以看出对形体性状的初步感受。北京人的石器似尚无定形,丁村人的则略有规范,如尖状、球状……等等。到山顶洞人,不但石器已很均匀、规整,而且还有磨制光滑、钻孔、刻纹的骨器和许多所谓“装饰品”:“装饰品中有钻孔的小砾石、石珠、穿孔的狐或獾的犬齿、刻沟的骨管等。所有的装饰品都相当精致;所有装饰品的穿孔,几乎都是红色,好像是它们的穿戴都用赤铁矿染过。”这表明对形体的光滑规整、对色彩的鲜明突出、对事物的同一性有了最早的朦胧理解、爱好和运用。但要注意的是,对使用工具的合规律性的形体感受和在所谓“装饰品”上的自觉加工,两者不但有着漫长的时间距离(数十万年),而且在性质上也是根本不同的。虽然二者都有其实用功利的内容,但前者的内容是现实的,后者则是幻想(想象)的;劳动工具和劳动过程中的合规律性的形式要求(节律、均匀、光滑等)和主体感受,是物质生产的产物;“装饰”则是精神生产、意识形态的产物。尽管两者似乎都是“自然的人化”和“人的对象化”,但前者是将人作为超生物存在的社会生活外化和凝冻在物质生产工具上,是真正的物化活动;后者则是将人的观念和幻想外化和凝冻在这些所谓“装饰品”的物质对象上,它们只是物态化的活动。前者是现实的“人的对象化”和“自然的人化”,后者是想象中的这种“人化”和“对象化”。前者与种族的繁殖(人身的扩大再生产)一道构成原始人类的基础,后者则是包括宗教、艺术、哲学等胚胎在内的上层建筑。当山顶洞人在尸体旁撒上矿物质的红粉,当他们做出上述种种“装饰品”,这种原始的物态化的活动便正是人类社会意识形态和上层建筑的开始。它的成熟形态便是原始社会的巫术礼仪,亦即远古图腾活动。 “在野蛮期的低级阶段,人类的高级属性开始发展起来。……想像,这一作用于人类发展如此之大的功能,开始于此时产生神话、传奇和传说等未记载的文学,而业已给予人类以强有力的影响。”追溯到山顶洞人“穿戴都用赤铁矿染过”、尸体旁撒红粉,“红”色对于他们就已不是对鲜明夺目的红颜色的动物性的生理反应,而开始有其社会性的巫术礼仪的符号意义在。也就是说,红色本身在想像中被赋予了人类(社会)所独有的符号象征的观念含义;从而,它(红色)诉诸当时原始人群的便不只是感官愉快,而且其中参与了、储存了特定的观念意义了。在对象一方,自然形式(红的色彩)里已经积淀了社会内容;在主体一方,官能感受(对红色的感觉愉快)中已经积淀了观念性的想像、理解。这样,区别于工具制造和劳动过程,原始人类的意识形态活动,亦即包含着宗教、艺术、审美等等在内的原始巫术礼仪就算真正开始了。所以,如同欧洲洞穴壁画作为原始的审美——艺术,本只是巫术礼仪的表现形态,不可能离开它们独立存在一样;山顶洞人的所谓“装饰”和运用红色,也并非为审美而制作。审美或艺术这时并未独立或分化,它们只是潜藏在这种种原始巫术礼仪等图腾活动之中。 遥远的图腾活动和巫术礼仪,早已沉埋在不可复现的年代之中。它们具体的形态、内容和形式究竟如何,已很难确定。“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。也许,只有流传下来却屡经后世歪曲增删的远古“神话、传奇和传说”,这种部分反映或代表原始人们的想像和符号观念的“不经之谈”,能帮助我们去约略推想远古巫术礼仪和图腾活动的面目。 《美的历程》是中国美学的经典之作。作者李泽厚先生以中国古代史为主线,深入浅出地介绍了不同时期、不同朝代的美学发展,从思想、文学、建筑等多个角度带领读者了解中国美学的特色。本书印刷装帧精美,附有大量彩图和注释,便于阅读。