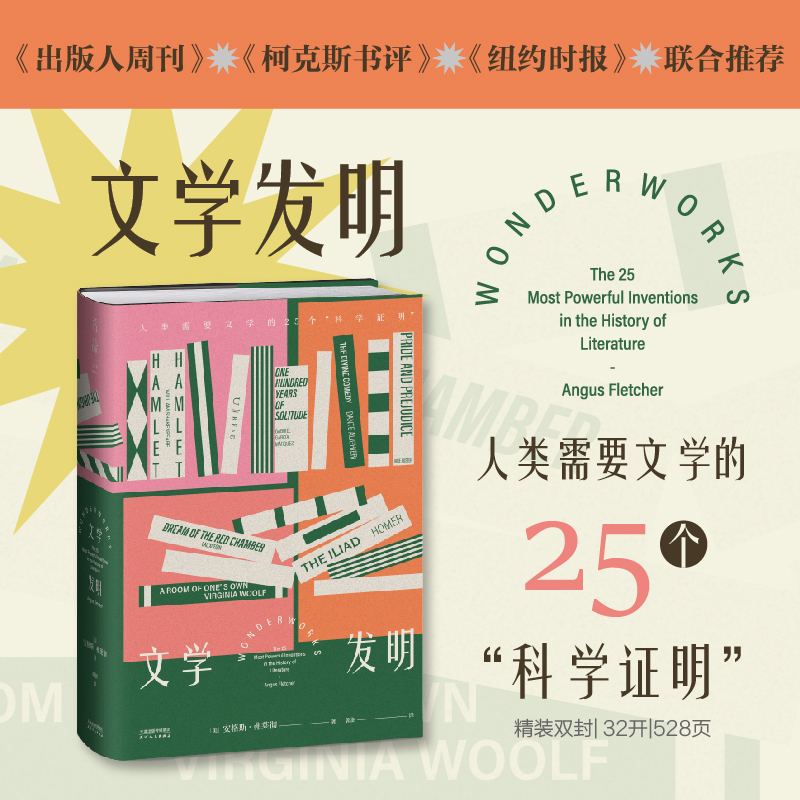

出版社: 天津人民

原售价: 98.00

折扣价: 58.80

折扣购买: 文学发明(人类需要文学的25个“科学证明”)

ISBN: 9787201204031

"安格斯·弗莱彻(Angus Fletcher) 耶鲁大学博士 拥有神经科学和文学双学位 目前是俄亥俄州立大学 ""叙事项目""(Project Narrative)的故事科学教授,该项目是世界领先的故事研究学术智库。 曾在斯坦福大学教授莎士比亚,为索尼、迪斯尼、BBC、亚马逊、公共广播公司和环球公司的项目提供故事顾问服务,在硅谷参与设计新一代人工智能。"

"“我”的诗学力量 自我们已知的历史起,文学就包含了第一人称“我”的叙事口吻。 公元前2600 年苏美尔人的《苏鲁巴克箴言》可以为证:“我的儿子啊,我来对你讲。不要拿我的话当耳旁风!”还有公元前2000 年左右的《吉尔伽美什史诗》中的古巴比伦英雄如是说:“我的母亲,我梦到满天的星星坠落,砸在我身上。” 尽管这些“我”的口吻皆来自传说和经文,它们的力量仍然较弱,无法独立存在。毕竟,它们不过是一些独立的声音,尚未形成一个宇宙的真理。它们仅仅表达了一种个人的观点。它们是有限的,也是脆弱的。 因此,在《苏鲁巴克箴言》和《吉尔伽美什史诗》中,第一人称“我”均有史诗式的第三人称——“他”“她”“他们”做支撑。从《苏鲁巴克箴言》的开头,这些史诗人称就从天而降:“逝去的年代久远漫长,巧舌如簧的智者居住在苏美尔大地上,他有箴言如许对儿讲,读者诸君请听详。” 在《吉尔伽美什史诗》里,史诗人称以一种更振聋发聩的方式出场: 众神缔造了吉尔伽美什,他们让他生得举世无双。 太阳神赋予他无上荣光,风暴神赐予他神勇无量。 世世代代,第一人称“我”就这样在史诗人称“他”“她”“他们”中赓续至今。在那些古老的年代,极有可能存在着敢于独立使用第一人称“我”进行创作的作者。但他们的诗作却无一留存,似乎佐证了“我”是无法独立长存的。 紧接着在东方,在中国的桑树林里,《吉尔伽美什史诗》诞生千年以后,一位女子轻吟浅唱道: 大车槛槛,毳衣如菼。 岂不尔思?畏子不敢。 大车啍啍,毳衣如。 岂不尔思?畏子不奔。 榖则异室,死则同穴。 谓予不信,有如皦日。 这首诗能流传至今,不可谓不绝妙。另一部年代久远程度可与之媲美的、以第一人称“我”写成的诗歌是希伯来语的《诗篇》。同《苏鲁巴克箴言》和《吉尔伽美什史诗》一样,这些诗篇带有史诗感。它们属于一种受到神启的经文,借由《圣经》中的王之口说出。 而中国《诗经》中的那首爱情颂歌则不同。它的作者是一位惧怕因爱情而遭受惩罚的凡俗女子。与《诗篇》不同,她的诗并不能公之于众,它是张偷偷递给所爱之人的小字条。另一处与《诗篇》的不同在于,这位女子的感情不为崇高的权威所容。她唯一的支撑,就是她自己的那句:“谓予不信,有如皦日。” 我们也许会相信这个誓言,也许不会。但不论怎样,这首诗都给了我们选择的机会。它没有用类似“这个女子所言非虚”这种不容置疑的口吻迫使我们去相信。它完完全全是一个来自“我”的表达。 这一个体的声音怎样流传于世,又为何能流传至今? 我们在下文中会看到,这首中国古诗之所以能穿越历史长河,有两方面的原因。我们先从更激动人心的方面讲起:这首诗触碰到了我们冰冷的神经系统,并用爱温暖了它。 爱的神经科学 你也许听过这样一种说法:从科学角度看,爱情本质上是一种化学吸引。“我们的皮下腺体会产生一种看不见的信息素,经由皮肤散发,而我们未来伴侣散发的信息素可以刺激我们大脑的愉悦中枢……”云云。 这个过程听起来一点儿都不浪漫,甚至可能不符合事实。尚无证据表明人类信息素的存在。如果它真的存在,求爱就会变成一件容易得多的事。不过,确实存在一个关于爱的科学配方。它无关乎育亨宾树的树皮或巧克力,也无关乎其他实物,它关乎言语。它不是什么魔咒,只是你熟知的话语表达而已。 爱情表达的科学配方包含秘诀,第一个是:自我袒露。 自我袒露是指暴露你自己的事情。任何时候,当你和他人分享自己的私生活细节时,你就是在自我袒露。不管是告诉别人你的出生地、年龄,还是你上周二干了什么,这都是自我袒露。 任何一种自我袒露都能成为爱的源泉,但其中一些自我袒露具有更强大的功效。这些自我袒露更加隐蔽、更加私密。它们不是你的出生地或出生日期,而是你不会轻易承认的隐私。它们或许是一些为大众所不齿的怪癖,或许是你想要珍藏于心的珍贵记忆。它们可能使你感到窘迫难堪,也可能揭示你隐秘的愿望、欲望、恐惧、错误。 不管这些秘密是什么,它们都是强有力的爱之源泉,越是私密就越是有力。如果你有一个深藏多年的秘密,那这个秘密就是一个拥有巨大潜力的爱的秘方。 但是,千万不要贸然使用这个秘方!如果你不把它和另一个秘诀结合起来,你的秘密就白费了。这第二个秘诀就是:惊叹。 惊叹是一种敬畏的感情,一种别样的情愫。它不会轻易出现,但正如我们在引言部分说过的,惊叹有其稳定可靠的产生机制——夸大:选取某一特定的风格、角色、故事,或其他文学元素,然后将其进一步扩大。 如果没有惊叹的夸大过程,自我袒露不仅不会点燃爱情,甚至可能适得其反。如果一个人总是用自己那不甚美好的隐私将我们淹没,这会让我们不舒服。我们并不想与之一起躲进“香闺”,我们只想逃离。 但是当某人用带有夸大的自我袒露向我们表达爱意时,二者的结合会带来意想不到的神经作用:它使我们大脑奖赏中心的多巴胺神经元做好准备,好让我们的大脑体会到一丝愉悦。我们的大脑在感到快活的同时,也明白假如蓄势待发的神经元被进一步点燃,这种快乐将更为强烈。 能点燃那些神经元的是另一种自我袒露,但其主体不在对方。为了使浪漫这件事形成一个完整的闭环,第二种自我袒露须出自我们自身。通过回应求爱者的爱意,我们释放大脑中被激发的多巴胺,它用甜蜜的化学反应让我们获得愉悦。这种自我取悦不是爱情,它只是一时的情迷和挑逗,是开启更多精彩的序章。不过想要获得更多精彩,我们也无须改变手段。我们可以持续与对方袒露彼此,以进一步激起对方的好奇,形成一个你来我往的良性循环,不断激活和释放多巴胺。这让我们在一起越来越幸福,进而激励我们相互袒露更多的个人细节,最终建成一条牢固的亲密感情纽带。 这种亲密而幸福的感情状态就是爱情。必须承认,依照刚刚那番科学解释,爱情不过是一种腺体信息素,毫无浪漫可言。它满是公式和模型,还揭示了爱情里相当一部分的幸福皆来源于我们自身的袒露。因此,毋宁说是我们的大脑在利己地自我陶醉:“当我和你在一起时,我变得更加喜欢我自己了。” 尽管科学让爱情变得与浪漫无缘,但它至少还揭示了一点:当爱的感觉更加强烈时,作为第二种秘诀的夸大就变得不那么重要了。我们不会再变着花样去吸引已经到手的爱人,而是坦然承认自己那些小秘密是多么平平无奇。即便如此,感情的纽带也日益牢固。这才是爱情的美妙之处:爱情中,没有什么比我们自己更重要、更奇妙。 既然你已了解科学的爱情原理——自我袒露与惊叹的结合——现在可以出去满世界求爱了。只需在袒露过程中加入一点儿夸大。如果这听起来不是很靠谱,或者你只想取悦自己,那也不必烦恼:你能从诗里得到你需要的全部的爱。 因为在科学问世以前,诗人们就已研制出这个配方。他们将两大秘诀叠加,创造出中国古代爱情诗歌这样的“心灵捕捉器”。" "※从科学角度解读人类为何需要文学。 文学作为人类重要的创造发明,也可被视为一项面向内心的技术创新。本书展示了一代代作家如何通过突破性的文学作品,帮助人类大脑处理悲伤、缓解痛苦、激发创造力,并从神经科学角度论证了这一点。 ※联结经典与流行的文学鉴赏课。 以经典作品为例,探讨其中标志性的文学技巧与手法,并将其与当下流行的文学作品和电影动漫等大众文化联系起来,从全新的视角阐明了某些文学手法拥有长久生命力的原因。不要觉得奇怪,《伊利亚特》《双城记》和《权力的游戏》沿用着同一种“文学发明”。 ※文学爱好者不可错过的阅读指南。 穿过历史长河,跨越国界和语言,从《伊利亚特》《哈姆雷特》到《红楼梦》《我的天才女友》,聚焦于故事要素,为读者提供别具一格的阅读建议,帮助读者在小说、诗歌、电影或漫画中找到这些伟大的“文学发明”,亲身体验其效果。 ※耶鲁大学文学博士、“故事科学”教授数十年研究成果精华。 作者安格斯拥有神经科学和文学双学位,熟悉各类文学作品,长年研究叙事理论。使得本书兼具科学性和文学性,带给人耳目一新的阅读体验。"