出版社: 电子工业

原售价: 68.00

折扣价: 45.60

折扣购买: 解密新保险(从人海战术到物联网金融)

ISBN: 9787121383762

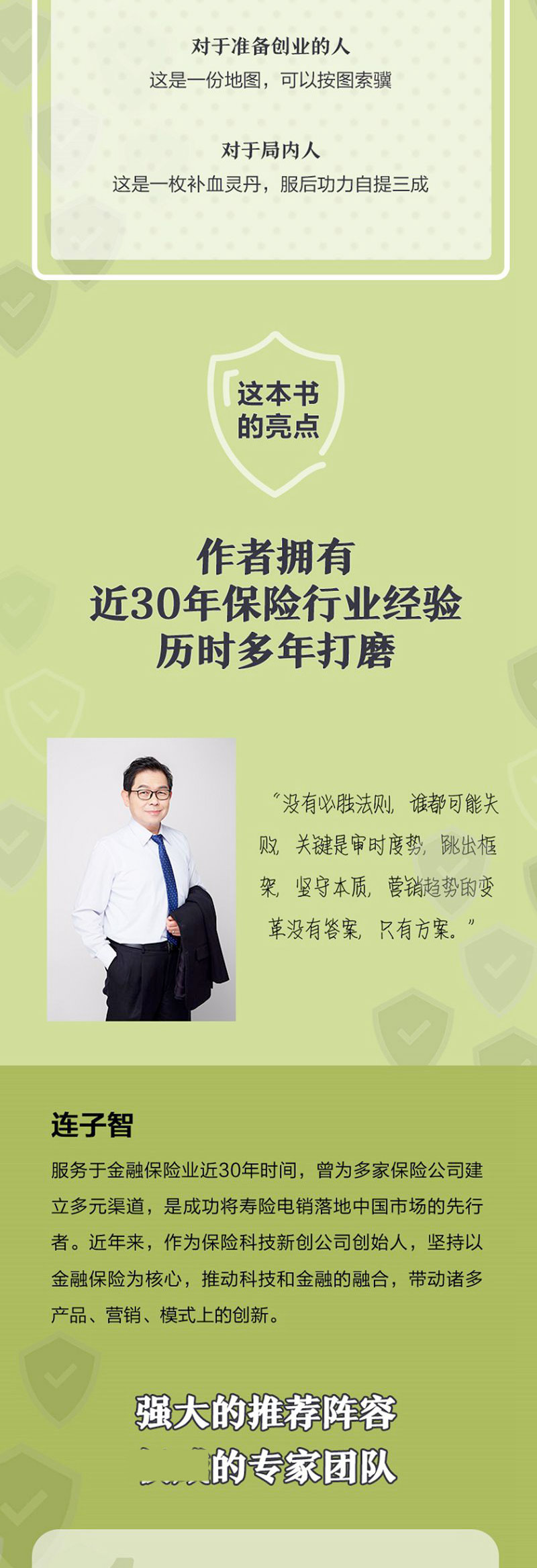

连子智 服务于金融保险业近30年时间,曾为多家保险公司建立多元渠道,是成功将寿险电销落地中国市场的先行者。近年来,坚持以金融保险为核心,推动科技和金融的融合,带动诸多产品、营销、模式上的创新。作为保险科技新创公司创始人,取得不俗成绩。

销售难度很高的金融产品 保险应该是销售难度很高的金融产品吧!为什么这么说呢?我从一些保险指标来说明这个问题。 保险深度(反映保险业在国民经济中的地位,即保费收入/国内生产总值)和保险密度(反映国民保险保障的程度,即保费收入/总人口)是较为常用的衡量保险业成熟度的指标,但其局限性在于这两项指标在计算时,并未考虑产品和保障程度的不同,而是将所有保费一并计算在内。 如图1-2所示,2017年中国的保费收入超越日本,达5414亿美元,全球排名第二。要了解国民的保障程度,人均保单张数、单均保额、人均保额这三项指标更有说服力。人均保单张数可用来衡量保险真实的渗透率情况,而单均保额和人均保额也是衡量保险发展空间的直接指标。 2017年,公开数据显示,中国的寿险保单持有人数只占总人口的8%,人均保单张数只有0.13张。从投保率看,美国的投保率是420%,即每个人拥有4.2张保单;日本的投保率高达650%,即每个人拥有6.5张保单。如果从有效保单角度看,中国投保人人均拥有寿险保单1.5张,人均保额为5.14万元,张均保额为3.95万元。 这些数据说明,尽管中国保费收入已走在世界前列,但人均投保单数仍然很少,人均保额也较低。中国近年不断倡导“保险姓保”理念,强调保障是根本,并希望利用保险为亿万家庭保驾护航。但要达到这个目标,研究如何克服保险的销售障碍是很有必要的。 要提升保障额度,需要多销售期限长、保障型的保险。这时,相信很多人会同意“保险是销售难度很高的产品”这个说法。原因很简单,保险卖的是“责任”,买的是“信任”;保险是无形产品,也是一份长期承诺。 实际上,与其说保险是“非刚需”的金融产品,倒不如称它为“隐性的刚需”。 长期以来,保险业重视渠道和业务胜过客户和服务。如今,在“保险姓保”的理念影响下,保险业必将更加重视客户和服务。因为唯有了解客户,才能为其提供风险保障。 此外,服务不仅可以和产品取长补短,而且还能够带动销售。在保险业,若服务的场景能够得到进一步延伸,那么民众的保障需求就更容易被触发。 面对销售难度很高的保险产品,我们应该如何进行营销呢? 1. 从“延伸领域、增值服务”中寻找亮点,引发兴趣,刺激需求。 2. 从“赚钱、省钱、优质服务”中寻找亮点,并进行“包装”。 3. 以“积分”为工具,与第三方的生活积分互通,客户可兑换免费的赠品,包括之前购买的保险产品。 4. 引入“时间轴”,保额随时间自动累加到个人账户。 5. 整合资源,跨领域营销,并以O2O(Online to Offline,线上到线下)或网电模式落地。 6. 从利用客户的“碎片化时间”着手,寻找场景。 7. 寻找“入口”,先进入客户的“脑袋”,再进入客户的“口袋”。 当然,我还有很多想法和建议,主要收录在本书第4章“营销与渠道”里,请读者自行参阅。 归根结底,最重要的是找对方法,让无形产品可视化,让无法体验的产品可体验,通过反复接触增强客户黏性,来解决保险的“非刚需”硬伤,把保险产品转变为贴近客户需求的金融产品。 前一本保险人必读是《迷失的盛宴》,断章于2014年,本书恰好可以为续。 2014年之后的保险江湖是个“乱世”,一边是互联网野蛮人叫嚣着“颠覆”,另一边是传统保险人“敝帚自珍”。书中把这种现象称为“同温层效应”,并提出了破局之策,让你在短时间内构建保险新认知体系。 对于在保险公司谋职的人,这是一部创新百科,足以拓展视野;对于准备创业的人,这是一份地图,可以按图索骥;对于局内人,这是一枚补血灵丹,把平时无暇总结的问题进行反思一一抽丝剥茧,导入奇经八脉,服后功力自提三成。