出版社: 工商联

原售价: 98.00

折扣价: 56.90

折扣购买: 中国自主创新经济学

ISBN: 9787515836898

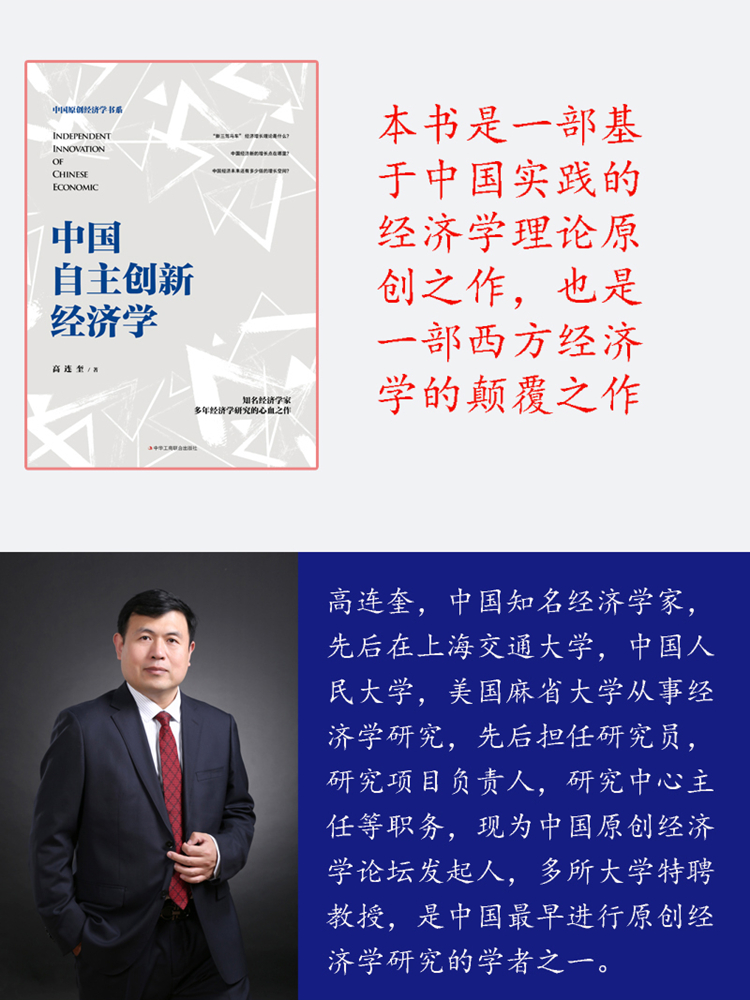

高连奎,中国知名经济学家,先后在上海交通大学、中国人民大学、美国麻省大学从事经济学研究,先后担任研究员、研究项目负责人、研究中心主任等职务,现为中国原创经济学论坛发起人,多所大学特聘教授,是中国最早进行原创经济学研究的学者之一。早在2006年就发表了自己的第一个经济学理论——平衡经济学,之后又提出了“低生存成本社会”理论、新财税经济学、第四代经济增长理论、动态货币数量论、新三驾马车经济增长理论、最优央行货币利率理论等,逐渐形成了自己的学术思想体系,已经出版经济学著作十余部,具有广泛的影响力,多次受邀到英国剑桥大学、美国哥伦比亚大学等世界顶级名校演讲,其英文著作《21世纪经济学通论》被美国哈佛大学图书馆收藏。

现代经济学存在的问题、缺陷、漏洞以及针对这些问题的创新 ——笔者近二十年经济学研究成果总结 一、微观经济学中存在的问题与创新 1.重视经济均衡,忽略经济效率 以新古典经济学为核心的西方经济学追求的是“经济的均衡”,而非“经济效率”,但并不是所有“经济均衡点”都是最有效率的,经济均衡可以是高效率的均衡,也可以是低效率的均衡,可以是山峰上的均衡,也可以是山谷中的均衡,最富裕的国家与最贫穷的国家的经济都是均衡的,低效率的均衡不是我们需要的,低效率的均衡往往都是在供给无法提高的情况下,通过提高价格压制需求实现的,如果将这样的均衡作为我们的追求是毫无意义的。经济发展应该追求的是经济效率的提高,而非均衡,笔者提出的“平衡经济学”追求的就是经济效率的提高,而且建立了一套如何提高经济效率的理论体系。 2.重视需求的“弹性”,忽略供给的“黏性” 马歇尔的“局部均衡”理论是建立在“供需弹性”的基础上,但现实中,供给与需求不仅存在“弹性”,而且存在“黏性”,特别是“供给黏性”对经济的影响特别大,“弹性”假设下建立的均衡理论只是空中楼阁。笔者在平衡经济学中提出了“供给难度”“供给黏性”的概念,就打破了现代经济学“弹性假设”下的均衡假说。建立在“黏性”研究基础上的“平衡经济学”是一套与现代经济学完全相反的学说,其假设相反,其结论也必然不同。笔者曾经有过一个比喻,科斯将“交易成本”引入经济学就犹如将“摩擦力”引入了物理学,而笔者将“供给难度”引入经济学的意义就犹如将“重力”引入了物理学,由于“供给难度”的存在,市场经济是无法实现价格调节的,经济会存在长时间的失衡。 3.只关注私人产品的自动均衡,却忽略了公共产品市场的天然非均衡特征 现代经济是由私人产品和公共产品两个市场组成的,私人产品市场可以通过价格调节达到“均衡”,但公共产品市场却不能。公共产品的供给受到“税收刚性”制约,其供给并不灵活,因此公共产品市场具有天然的“非均衡”特征,笔者将之称为“公共产品市场非均衡”理论。现代西方经济学一味宣传私人产品市场的均衡,而漠视公共产品市场的非均衡性是导致各种经济问题不断爆发的根源,很多经济问题、社会问题的爆发都是由于“公共产品供给不足”造成的。 4.只重视市场供需分析,忽略了市场经济的本质是不同产品之间的“物物交易” 货币的出现导致了“供给”与“需求”在时间上的分离,但市场经济最本质的关系仍然是“物物交易”关系,因此只有将货币与价格因素简化掉,才能彻底看清经济的本质。笔者提出的平衡经济学就是完全不考虑货币与价格等因素对经济的影响,直接从生产与交易的角度构建经济运行理论,平衡经济学将市场交易简化为“高供给难度产品”与“低供给难度产品”之间的交易,并提出了导致经济危机的根本原因是“低供给难度产品的过剩”,而“高供给难度产品”却是短缺的,提高“高供给难度产品的供给”既可以解决经济危机,又可以从根本上促进经济发展。萨依在其《政治经济学概念》第一篇第十五章中,虽然坚持“物物交易”的市场本质,提出了“供给可以创造需求”,“某些货物生产得过少,别的货物才形成过剩”等观点,但是他没有发现“供给难度”的问题,因此也没有建立起完整的基于“物物交易”的经济学思想体系,最终走向了庸俗主义。 5.只注重产品在技术及包装上的差异,却忽视了不同产品之间的根本区别是“供给难度”差异 市场经济一般默认不同产品是“同质性”的,但也有例外,比如张伯伦在其“垄断竞争”理论中就特别强调产品的“异质性”,他最早建立了“产品差别”理论,但张伯伦的“产品差别”理论更多是从产品的技术与包装等角度强调产品差异,但这并非本质差异。在平衡经济学中,笔者提出市场经济中不同产品的本质差异是“供给难度”的差异,因为不同产品的“供给难度”不同,其“供给效率”也就不同,最终导致了市场上不同供给难度的产品之间的交易不平衡,最终形成了经济危机。 6.只发现了市场“存在条件”的失灵,却忽略了对“市场核心机制失败”的研究 现代经济学从信息、交易成本、外部性等方面发现了“市场失灵”,却忽略了“价格机制”“竞争机制”等市场经济的核心机制导致的“市场失败”问题。笔者在平衡经济学中利用“供给黏性”理论证明了价格机制的失灵,价格机制的有效性是建立在供给弹性的基础上,如果供给是“黏性”的,价格机制就会失灵。不仅仅价格机制这一市场经济的核心机制存在问题,而且竞争机制这另一个市场经济的核心机制也存在问题。笔者提出了“竞争风险累积导致市场危机”理论,市场竞争可以导致市场风险的累积,市场竞争最充分的时候也是市场风险最大的时候,因为这时候市场主体的利润最低,抗风险能力最差,如果这时市场出现了意外冲击,整个经济就会出现危机。历史上每次经济危机基本上伴随着某个行业的“过度竞争”与“彻底崩盘”,从而牵连到其他行业一起形成经济危机。无论是早期的纺织泡沫、铁路泡沫,还是后来的房地产泡沫、互联网泡沫都是如此。笔者将由价格机制、竞争机制等市场核心机制失灵导致市场失败现象,称为“市场经济核心机制”失败理论,这是与以前人们研究的“市场存在条件失灵”导致市场失败不同,市场一些“存在条件”的失灵并不会导致经济危机,但是“市场核心机制失败”则会导致经济危机。 7.只研究了合同因素对“工资刚性”的影响,却忽略了生存成本才是导致“工资刚性”的最根本因素 凯恩斯认为经济危机很难克服,其中一个非常重要的因素就是因为工资的“刚性”,美国新凯恩斯学派的费希尔、耶伦等经济学家对这个问题进行了深入研究,但是他们却是从“长期合同”“效率工资”等角度进行了解释,他们的理论只能解释“工资黏性”,不能解释“工资刚性”。笔者在“生存经济学”中指出,“生存成本”才是导致“工资刚性”的根本原因,“长期合同”“效率工资”只能解释正常经济时期的工资难以灵活调整的问题,但经济危机时期则完全不是如此。经济危机时期,一些高收入人士的工资也是可以灵活调整的,很难灵活调整的是低收入人群的工资,因为他们的工资受到“生存成本”限制,这才是经济危机时期工资表现为“刚性”的根本原因。 8.重视福利分配,却缺乏“生存经济学”研究 西方经济学有一个重要的分支就是福利经济学,福利经济学虽然经历了“旧福利经济学”与“新福利经济学”两个阶段,但其研究最终还是局限于不同人之间的分配与补偿问题,现代经济学除马尔萨斯之外,几乎没有学者对“人类生存”这个根本性问题进行过深入研究。笔者另辟蹊径地提出了“生存经济学”的概念与理论,“生存经济学”构建的“收入”与“生存成本”之间的关系模型,阐释的是人类经济发展如何影响收入与生存成本变化的问题。生存经济学可以真正从经济学的角度解释人类生存中暴露出来的问题,并且提出了构建面向低收入人群的“底层商品市场”,以及建立“低生存成本社会”的主张,这比福利经济学的研究更加贴近经济现实。 9.幸福经济学研究只注重收入与心理预期的影响,忽略了收入与生存成本的影响 现代经济学中也有关于“幸福”的理论,比较知名的是萨缪尔森构建的“期望与效用”模型。在该模型中,影响幸福指数的是心理预期,这就陷入了唯心主义。由于心理预期因人而异,无法衡量,因此幸福指数也无法衡量。笔者建立的“幸福指数”模型是“幸福指数=收入/生存成本”,当收入高于生存成本,人们是幸福的,当收入接近或低于生存成本的时候,人们是不幸福的,这样的幸福指数是可量化、可统计的,而且是可以通过经济或社会政策进行干预的。 10.货币贬值只考虑通胀因素,却忽略了“生存成本升高”的因素 现代社会,民众对货币贬值的感觉非常强烈,但是仅仅从“通胀”的角度是解释不了货币贬值的,真正导致货币贬值感觉的是“生存成本的提高”。从“生存经济学”的角度看,人们都想维持生活水平不变或有所提高,但是“生存成本”一直是提高的,因此居民在投资理财、经营家庭的过程中,要想正确计算货币的贬值速度,不仅要考虑通胀因素,更应该将“生存成本提高”的因素考虑在内,因为生存成本提高的速度等于GDP增速,所以,货币贬值速度=通胀膨胀+经济增长速度=名义GDP增速。 11.只看到了国企在管理方面的低效率,却忽视了国企在部分领域具有供给能力强、供给效率高的优势 现代经济学对国企是存在污名化问题的,国企与民企的优劣不能用“管理效率”单一指标来衡量,而是应该用更广泛的“供给效率”“供给能力”等多个指标来衡量。供给效率不仅包含管理效率,还包括资本效率、生产效率、交易效率等,国企拥有信用优势,资本效率高于民企;国企在归属上属于国家,在长期投资方面也具有优势;国企是国家的一部分,拥有组织优势,因此国企在“高供给难度产品”的供给上也供给能力强的优势,这些都是民企不具备的,因此我们应该打破用“管理效率”单一指标来衡量国企优劣的错误观念,应该从“供给能力”“供给效率”等多方面综合看待国有企业的存在价值。政府的“生产性”职能不仅包括公共产品的供给,还包括通过国企实现“高供给难度产品”的供给。 12.只重视实体经济,忽略了虚拟经济在提高市场经济“交易效率”方面的作用 经济是由实体经济和虚拟经济两部分组成,实体经济的作用不可忽视,但虚拟经济也同样重要,但从传统的“三驾马车”理论,即从投资、消费、出口三方面很难解释虚拟经济的作用。笔提出了“新三驾马车理论”,即“经济增长=生产效率×交易效率×产品创新”,从“新三驾马车理论”则很容易解释虚拟经济的作用。当虚拟经济属于“服务”的时候,虚拟经济提供的服务在创造GDP方面,其作用等同于其他的产品,另外大多数虚拟经济是通过提高经济的“交易效率”服务整体经济的,比如互联网电商、互联网社交、金融投融资等虚拟经济都可以大大提高经济的“交易效率”,对经济发展具有巨大的促进作用。因此虚拟经济可以从“提高产品创新”和“提高市场交易效率”两个方面促进经济的发展。 13.只研究了“消费者主权”“生产者主权”,却忽略了“销售者主权” 现代经济学中有“消费者主权”和“生产者主权”的概念,却没有“销售者主权”的观念,“销售者主权”在市场经济中表现得也非常明显,特别是互联网时代和服务业领域越来越表现为“销售者主权”。我们提出了“销售者主权”的概念,建立了“销售者主权”的理论。通过“销售者主权”理论就可以很容易解释为什么很多“廉价商品”会从市场上消失的原因,以及为什么为富人提供服务的机构要远远高于富人在社会总人口中的比例,而为穷人提供服务的机构要远远低于穷人在社会总人口中的比例。 14.只从收入角度看待贫困,却没注意到“底层商品市场缺失”的问题 现代经济学总是将贫困的原因归结为“收入低”,但是即使是低收入人群的收入也是不断提高的,因此仅仅从收入角度是很难解释“底层贫困”问题的,笔者提出“底层贫困”主要是由于面向低收入人群的“底层商品市场缺失”造成的。由于销售者主权的存在,很多面向低收入人群的市场逐渐消失,面向低收入人群的产品逐渐退市,这就推高了低收入人群的生存成本,是低收入人群面临诸多问题的主要原因。如果政府出台政策建立向低收入人士的“底层商品市场”,则很多低收入人士也可以通过自食其力生存得很好,也不需要国家给以福利性帮助。中国目前很多电商平台其实起到了弥补“底层商品市场缺失”的作用,很多在现实中买不到的廉价商品,却可以在电商平台中买到。 “新三驾马车” 经济增长理论是什么? 中国经济新的增长点在哪里? 中国经济未来还有多少倍的增长空间?