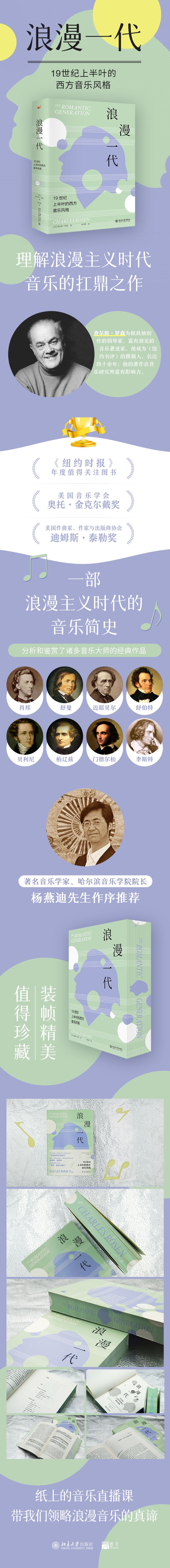

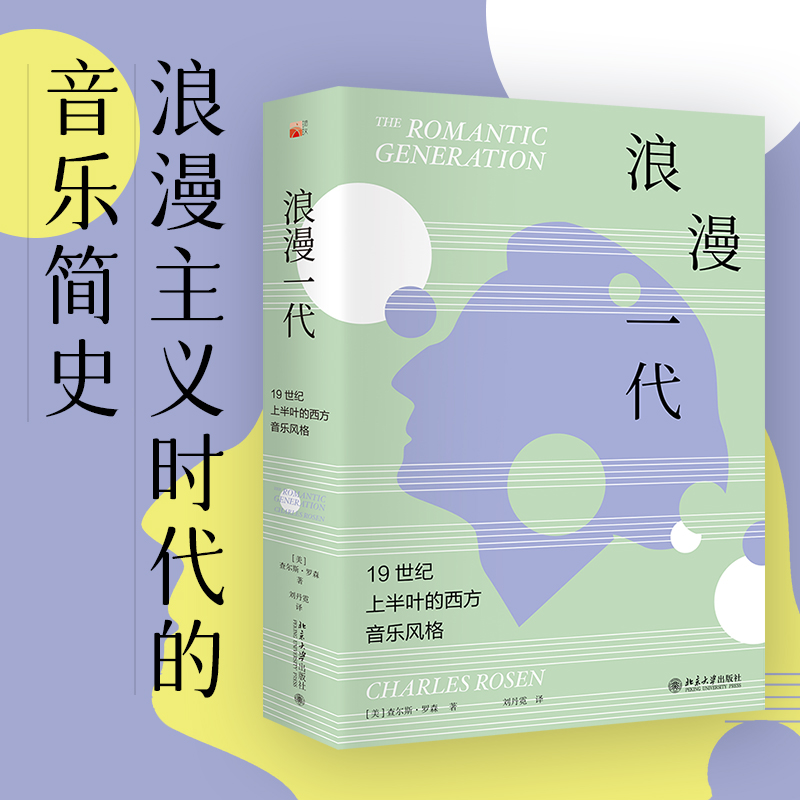

出版社: 北京大学出版社

原售价: 158.00

折扣价: 102.70

折扣购买: 浪漫一代:19世纪上半叶的西方音乐风格

ISBN: 9787301337479

作者简介 查尔斯·罗森(Charles Rosen,1927—2012),具有独创性的钢琴家,富有洞见的音乐著述家,芝加哥大学音乐与社会思想荣休教授。6岁进入茱莉亚音乐学院,11岁起师从李斯特的弟子莫里茨·罗森塔尔。后就读于普林斯顿大学,获得法语文学博士学位,同时开启了长达近六十年的职业钢琴演奏生涯。在音乐著述方面同样成就斐然,主要著作包括:《古典风格》(荣获“美国国家图书奖”)《阿诺尔德·勋伯格》《奏鸣曲形式》《埃利奥特·卡特的音乐语言》《意义的边界:三次非正式音乐讲座》《浪漫一代》《批评性娱乐:老音乐与新音乐》《贝多芬的钢琴奏鸣曲:简明指南》《钢琴笔记:钢琴家的世界》《音乐与情感》《自由与艺术:音乐与文学的随笔文论》。此外,罗森自1970年起担任《纽约书评》的撰稿人,长达四十余年。 译者简介 刘丹霓,音乐学博士,天津音乐学院音乐学系副教授。在上海音乐学院取得硕士和博士学位,主要研究方向为西方音乐史。出版译著包括《西方音乐史十讲》《音乐、艺术与观念》《浪漫音乐:十九世纪欧洲音乐风格史》《音乐批评的五种哲学视角》《绝对音乐观念》等。

通俗艺术 整体而言,歌剧这种艺术形式声誉不佳,地位低下(它也是所有音乐体裁中最具声望的一种,但这是事情的另一面)。长期以来,大多数戏剧爱好者和音乐爱好者以怀疑的眼光看待歌剧,时至今日依然如此——如同电影一样,歌剧有时似乎根本不是艺术,而不过是一种虚夸矫饰的低级娱乐。意大利歌剧尤其如此(德语歌剧在一定程度上逃过了这一恶名,究其原因,或许如布拉克奈尔夫人[3]所言,因为德语是一门备受尊敬的语言)。菲利普·戈塞特曾非常逗趣地对这一普遍看法进行过一番滑稽而讽刺性的描绘:“浮夸的情节,陈腐的曲调,配着‘咚恰恰’的伴奏,女高音柔声颤吟,与一支长笛构成三度进行,男高音狂吼high C……”问题在于,这番描绘并非夸大其词,在大多数情况下,19世纪的意大利歌剧就是这个样子,包括与长笛构成平行三度这样的细节都是如此——虽然《拉美莫尔的露契亚》中的疯狂场景首演时听上去定会显得有趣诡异得多,因为当时的伴奏乐器不是长笛而是玻璃琴。浮夸的剧情在整个19世纪一直行之有效,柔声颤吟的女高音、狂飙高音的男高音乃至“咚恰恰”伴奏,亦尽皆如此。 旋律曲调的陈腐平庸是最严重的指责,而这一点似乎是个见仁见智的问题——陈腐意味着过于熟悉,过于频繁地被听到。但这恰恰是当时对歌剧的要求——确切地说,一部歌剧若要在问世之初便取得成功,至少要求有一支初次听来便仿佛早已熟悉的原创旋律,能够让听众在演出结束离场时随口哼唱出来。无论是多尼采蒂还是威尔第,他们的戏剧结构若要行之有效,都需要这种既是原创又立刻显得耳熟能详的曲调:仅举两例,《拉美莫尔的露契亚》中的六重唱和《弄臣》中的“女人善变”,若不是让听众初次听来就好像已经听了一辈子的话,便不可能产生恰当的效果。 19世纪的乐迷们对此也心知肚明。威尔第首部常演不衰的杰作《弄臣》首演之后,一位批评家如是描述“女人善变”的演出效果:“第一段歌声未落,剧场各处便传来欢呼喝彩,害得男高音没找对第二段的起头。威尔第一定意识到这段旋律一直存在,他只是重新发现了它,他想用这个司空见惯的事实来震撼人们的想象。”这段文字转引自罗杰·帕克一篇专论《弄臣》音乐的有趣出色的文章,他还对此进行了一段奇特的评价:“威尔第远非‘重新发现’这一旋律,而显然是根据他自己的需求,花了一番工夫打磨这条旋律。”帕克在文中引录了“女人善变”的草稿,他称草稿中的旋律比定稿中“简单得多,平淡无奇得多”。实际上,草稿的结构并没有定稿版本那么对称,第一乐句的结尾也远非平淡无奇,而是毫无说服力。当然,威尔第煞费苦心地“重新发现”一段自古就有的旋律。当他为这一曲调保密时他就知道自己已经成功——就连演唱此曲的男高音都是直到带妆彩排才得以见其真身。帕克谈论道:“威尔第完全清楚这段旋律潜在的流行性,他也明白该旋律的悦耳动听想必会削弱其戏剧效果。”这句评论又是错得离谱,而且非常荒唐地暗示说,这个曲调一旦被人们熟知,戏剧效果就会大打折扣,从而在此剧首演后便不再奏效。相反,这里的戏剧效果恰恰有赖于曲调的悦耳动听。 威尔第和多尼采蒂的天才不仅在于此类旋律的创造,而且在于他们对这些旋律的戏剧性运用。但他们二人都不具备贝利尼那种写作贵族气质的长旋律的能力。贝利尼的此类旋律让威尔第既羡慕又嫉妒,但这些旋律在威尔第自己的歌剧中并无用处。在19世纪三四十年代,严肃歌剧在意大利和法国发生了剧烈的变化,而此时正是威尔第在作曲上达到成熟的时期。严肃歌剧完全丧失了原先仅存的贵族式的优雅,变成了一种通俗艺术形式。(实际上,威尔第日后将在《唐·卡洛》和《西蒙·波卡涅拉》第二版,尤其是《阿依达》第三幕中,实现一种新型的典雅与高贵。但这要另当别论了。) “通俗艺术”是个意味深长的词汇:有多层不同含义,无法精确界定,涉及范围宽广,从民俗传统到糟粕垃圾,不一而足。民俗与糟粕这两个极端足够清晰,但其间的多层含义往往较为模糊。例如,20世纪三四十年代的好莱坞西部片包含有民俗传统的元素,但被更恰当地理解为通俗糟粕,当然,这并未妨碍这一类型片中也有杰作问世。就像好莱坞西部片以及伊丽莎白一世时代的复仇悲剧(托马斯·基德、克里斯托弗·马洛、西里尔·图尔纳、威廉·莎士比亚的作品)一样,19世纪的法国和意大利歌剧更接近这种通俗糟粕,而非高艺术或民间艺术。我们无法摆脱这些术语词汇的常规内涵,但通过以上例子显而易见的是,也会有伟大的通俗糟粕,以及糟糕的高艺术。 高艺术与通俗艺术的关系总是十分复杂—部分原因在于,“通俗艺术”这一概念本身模糊不清,如我们上文所见。雅克·奥芬巴赫的轻歌剧、乔治·格什温和哈罗尔德·阿伦的音乐剧、小约翰·施特劳斯的圆舞曲皆为伟大的通俗艺术。这些作品中没有一部自诩为高艺术。而舒伯特和勃拉姆斯经常将通俗的匈牙利吉卜赛主题作为音乐材料用于显然意在具有崇高地位的作品中,如舒伯特《第九交响曲》和《降E大调钢琴三重奏》的慢乐章,勃拉姆斯《G小调钢琴四重奏》的末乐章。同样,柏辽兹在《幻想交响曲》中也写了一首舞厅圆舞曲。 19世纪严肃歌剧的情况则全然不同:我们在此面对的是一种作曲家力图赋予充分的音乐表现并间或将之转变为高艺术的通俗体裁。然而,我们需要一个像“糟粕”(trash)这样的词来指称这种体裁,因为多尼采蒂、威尔第、梅尔卡丹特、阿莱维、迈耶贝尔的歌剧情节和脚本,几乎无一例外地与葛丽泰·嘉宝的电影和塞西尔·戴米尔的史诗片一样粗俗荒唐,其音乐也在很大程度上不失体面地反映了这种粗俗。我理所当然地认为,审视19世纪的戏剧时,应当心怀一份同情共感,放下怀疑,搁置谴责,我也认为如今的爱乐者几乎都能毫无困难地折服于多尼采蒂、甚至迈耶贝尔作品中那些最精彩的时刻(对于后者的作品来说,这种情况发生的前提是歌剧的演出对音乐有较为明智的处理)。但我们唯有直面这种体裁本质性的糟粕属性,才能理解其中非凡的音乐成就。 我用“糟粕”“垃圾”“廉价情节剧”这些词并不意味着19世纪的意大利和法国严肃歌剧要比18世纪的糟糕。相反,在我看来,两国严肃歌剧从18世纪到19世纪所发生的变化几乎在各个方面都是一种改善和进步,甚至从政治的角度而言亦是如此。18世纪的正歌剧首先是对专制主义的露骨辩护。当时的首席脚本作者是彼得罗·梅塔斯塔西奥,这位诗人备受同时代人的崇拜,后来却永远失去了曾经似乎保证他声名不朽的荣耀光环。虽然他纯熟的写作技艺显而易见,却再也无法点燃我们的想象力,但他的作品在当时被众多作曲家一次又一次谱写成歌剧,包括亨德尔和莫扎特。大多数这类歌剧都意在赞美专制皇权,而且总是一种并非属于本土创作的虚假形式:英国、德国、奥地利的正歌剧,大多是德意志作曲家用意大利语写成,或是由外来引进的意大利人创作。此类歌剧体现了18世纪政治最肤浅的那些方面:宫廷丑闻、仪式典礼、王朝联姻。 1、作者知名:查尔斯.罗森是具有独创性的钢琴家,富有洞见的音乐著述家,他成为《纽约书评》的撰稿人长达四十余年;他的著作在音乐研究界富有影响力。 2、本书是关于浪漫主义时期音乐的专著。肖邦和舒曼是本书特别关注的两位音乐家,此外还有迈耶贝尔、舒伯特、贝利尼、柏辽兹、门德尔松、李斯特等。 3、书中不仅阐述了古典音乐风格之后的音乐语言的新动向,而且对涉及的音乐家经典的音乐曲目进行了逐节逐段分析,通过作者的解读,能够更深切理解这些经典的音乐大师和他们的作品。 4、每位弹奏钢琴的学子,都应该按照作者的分析重新演奏这些经典乐章,才能更好地演绎这些伟大的作品。