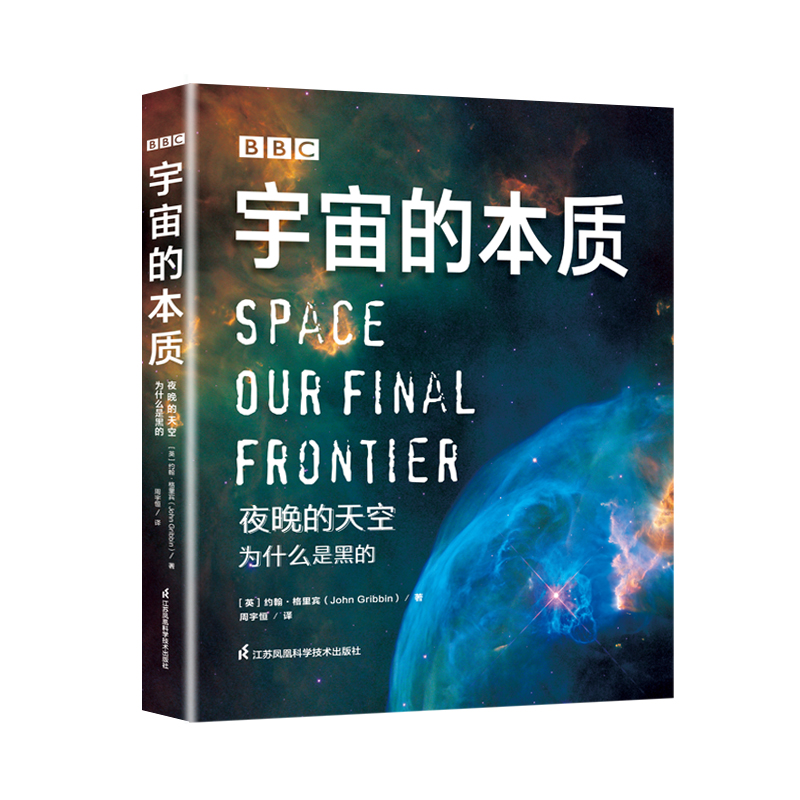

出版社: 江苏科技

原售价: 168.00

折扣价: 87.40

折扣购买: BBC宇宙的本质:夜晚的天空为什么是黑的

ISBN: 9787571324193

约翰·格里宾(John Gribbin) 剑桥大学天体物理学博士,畅销书作家,萨塞克斯大学天文学访问学者,曾任职于《自然》科学期刊,担任《新科学人》杂志顾问,著有《寻找薛定谔的猫》《深奥的简洁》等作品。2009年,约翰·格里宾获得英国科学作家协会的终身成就奖。 周宇恒,口译员,口译及笔译经验丰富,学习并通过了哈佛大学天体物理学公开课,曾为中信出版集团中信书院阅读时差栏目撰写霍金英文版《十问:霍金沉思录》的听书稿。

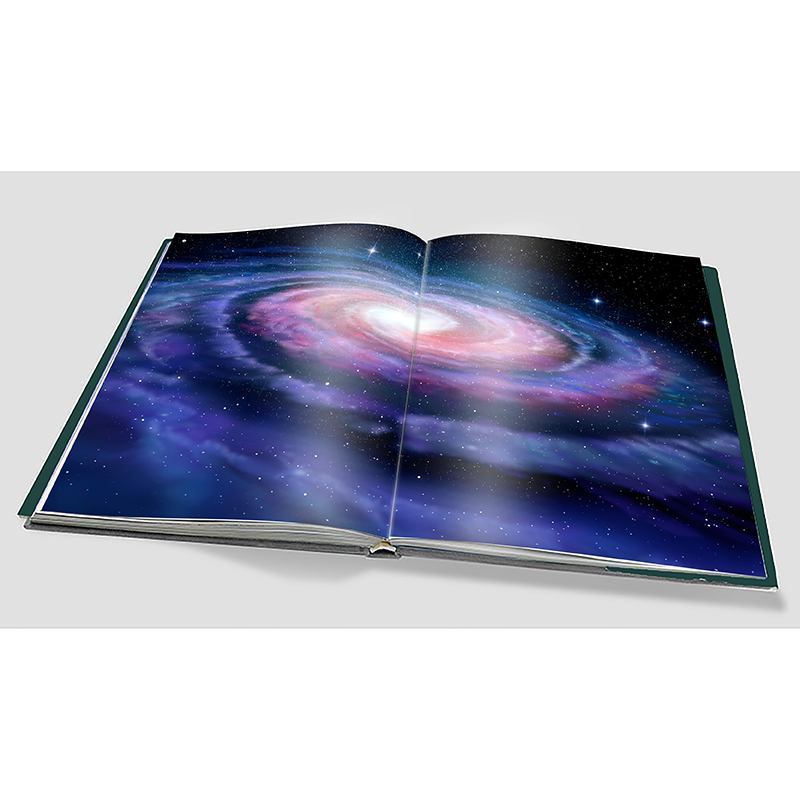

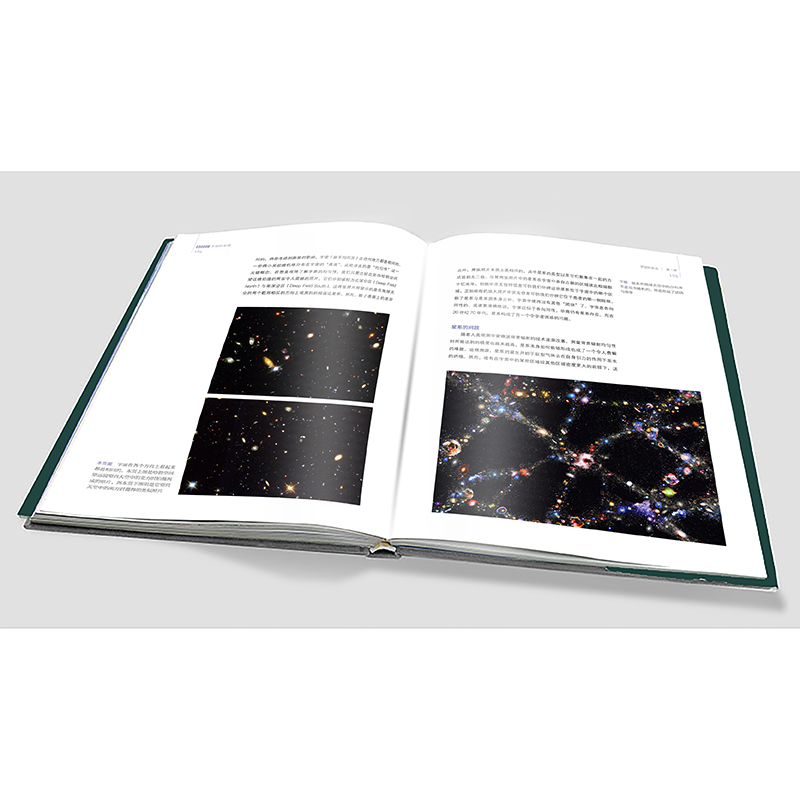

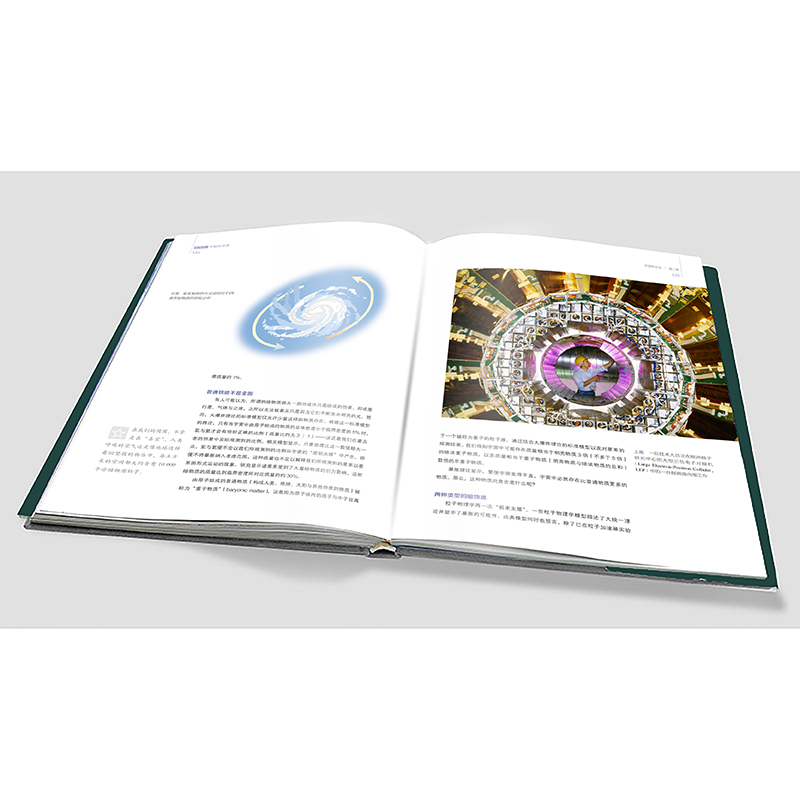

1.1 探索宇宙的“垫脚石” 《星际迷航》中的旅行者们勇敢无畏地踏入了前人未至之境,去探索人类最后的疆界——太空。在现实中,尽管人类尚未亲自踏足过太阳系之外的任何天体,但我们从未停止对外部世界的探索——我们用地基望远镜与在大气层上方环绕地球运行的星载仪器来进行远距离观测,再将此类观测取得的数据与基于物理定律对恒星和星系做出的推论进行比较。在天文学领域,理论与观测永远是相辅相成的。比如:对于某个描述恒星的理论而言,倘若其预言无法通过对恒星的实际观测得到检验,那么该理论便会毫无用武之地;而对于实验所观测到的颠覆性的新奇现象而言,倘若它不能被置于关于整个宇宙的理论体系内来理解,那么该现象也只会是未解之谜。理论与观测能共同指引人类踏上这段无尽的旅程,在空间上去到宇宙的遥远“边缘”,在时间上回到宇宙的最初“起点”。 绘制太空地图 天文学家热衷于了解恒星与星系的演化,即它们的诞生、存在与死亡,也热爱探究整个宇宙的起源与最终命运。将这方面的知识与有关天体之间距离的知识结合起来,天文学家便能如同博物学家了解地球那般去了解宇宙。 博物学家通过结合生物学与地理学来探索在世界各地的不同地区中生活着哪些不同种类的生物。同理,天文学家通过研究恒星与星系发出的光来探索在宇宙的不同区域中存在着何种不同类型的天体。不过,我们仍需测量宇宙中的天体与地球之间的距离,方可了解这些天体相对于彼此的位置。人类应该如何测量那些我们永远无望拜访、即便是无人的空间探测器也无法抵达的恒星和星系与地球之间的距离呢?这看似是一个不可能的任务,但天文学家发现了从地球直至宇宙最深处一步一步铺开的“垫脚石”。 三角形乃关键 正如一句中国名言所讲,“千里之行,始于足下”,人类对于宇宙的探索始于简单的三角形几何学。 人类测量太空的第一步所使用的技术,与在地球上用来非实地测量自身与遥远物体(譬如山峰)之间距离的测绘技术在原理上完全相同。这背后的概念本身并无新奇之处,然而,由于地基仪器和星载仪器都在不断地推陈出新,因此这种方法如今能够触及前所未至的远方。 这种测绘方法基于三角形几何学。如果已知三角形一边(底边)的长,并有条件分别测量另外两边与底边的夹角,那么便不难计算出三角形底边到对面顶点的距离。这一过程被非常贴切地称为“三角测量”(triangulation)。 三角测量的问题在于,为了测量到更远物体的距离,我们需要更长的基线(baseline)。 视差的重要性 三角测量不仅限于测量地球上的距离,也同样适用于测量地球与太空中最邻近的天体——月球之间的距离。譬如,假设观测者1 看到月球位于头顶正上方,同时,观测者2 站在对观测者1 而言是地平线的位置,测量月球在天空中的角度,根据三角形几何学,便很容易推算出地月距离约为384 000千米。 这一点之所以可能,是因为对于两名观测者而言,月球处于天空中不同的位置。倘若我们将手臂平伸至身前,食指向上,轮流闭上一只眼睛看食指,便会看到这根食指仿佛在遥远的背景中跳跃到了不同的位置,这与观测月球的原理是完全相同的。人的双眼略微相异的视野,给了我们观察眼前食指的不同视角;而两座天文台略微相异的视场,也给了天文学家观测月球的不同视角。从有一定距离的两个点上观察同一个目标所产生的这种方向差异,被称为“视差”(parallax)。视差使得前文中观测者1 所看到的月球视位置a与观测者2 所看到的月球视位置b 之间相隔的距离几乎达到了满月在地球夜空中直径的2 倍。 背景恒星距离地球太过遥远,因此从地球上的任意地点观测到的夜空背景皆大致相同。因此,我们通过测量月球(在这一例中)在“固定”的恒星背景上的位移大小,便可方便地测量月球的视差。 在月球之外 三角测量与视差也被用来测量地球与最近的两颗行星——金星与火星之间的距离。鉴于这两颗行星比月球远许多,这项任务远比测量地月距离困难。我们需要同时在地球上相对的两个地点进行观测,然后计算出一个高且细的大三角形的几何数据。 1671 年,火星的视差首次得到了精确的测量。那时,法国天文学家让·里歇尔(Jean Richer)带领一支科考队前往南美洲的法属圭亚那,在指定夜晚(实际上是几个夜晚,考虑到云层的影响)的指定时刻,测量了火星相对于背景恒星的位置。 而在相同夜晚的相同时刻,远在巴黎的天文学家乔凡尼·卡西尼(Giovanni Cassini)同样测量了火星相对于背景恒星的位置。在里歇尔的科考队返回巴黎之后,两个团队比对了数据,由此计算出了地球与火星之间的距离。 遵循规律的行星 这些测量对于人类而言至关重要,因为人们从此得以了解整个太阳系的构成与天体分布。 描述诸行星环绕太阳运动的定律,是在17 世纪初由德国天文学家、物理学家约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)提出的,而后英国物理学家、数学家艾萨克·牛顿(Isaac Newton)又进一步用万有引力理论对其进行了阐释。这些定律说明,如果行星A、B 分别在不同的轨道上绕太阳公转,那么行星A 的轨道周期——它环绕太阳一周所需的时间,即它的“一年”,必然是行星B 轨道周期的一个特定倍数。 因此,尽管那时天文学家已经知道诸行星的轨道周期,但他们仍需直接测量至少一颗行星与太阳之间的距离,方可将实际的数值代入方程。通过测量地球与金星及火星各自的距离,天文学家便能计算出太阳与这两颗行星各自的距离。一旦知道这些距离,他们就可以进一步运用开普勒的行星运动定律来计算出太阳与太阳系中的其他所有行星(包括地球)的距离。此外,天文学家还能运用牛顿运动定律算出,要通过自身引力将各行星约束在公转轨道中,太阳必须达到多大的质量。 到了17 世纪末,天文学家已能相当精确地计算出日地距离。此后,人类的观测技术取得了显著进步——我们现在甚至能通过从金星表面反射雷达信号的方式来直接测量地球与金星的距离。如今,我们知道日地距离约为1.496 亿千米(是地球赤道周长的3 000 多倍)。而早在200 年前,天文学家便已将日地距离精确到1.4 亿千米——与现代数值相较,误差只有不到7%。 (1)聚焦前沿研究,诠释运行奥秘! 广义相对论显示时空本身是可塑的,可以被拉伸与收缩,而虫洞有可能将一个宇宙中的不同区域乃至不同的宇宙连接起来,帮助人类实现时空穿越。本书呈现了新近的科学研究成果,涉及相对论、暴胀理论、量子力学、多重宇宙等前沿理论。作者以专业的视角,用生动的语言和示意图将这些晦涩抽象的理论进行细致地阐述,为我们解答了恒星为何发光、夜晚的天空为什么是黑的、我们的宇宙为何是三维的等诸多宇宙难题。 (2)梳理人类探索历程,阐述宇宙本质议题! 从稳恒态模型到大爆炸理论,从使用三角测量、造父距离尺标等进行天体测距到发射的先驱者10号和11号离开海王星轨道,以及发射无线电辐射搜寻地外生命,等等。本书结合理论与实践,回顾了人类认识和探索宇宙的过程,将天文发现背后的故事娓娓道来,并对宇宙的本质议题给出了解答。 (3)230余幅天文照片和示意图,展现壮阔宇宙! 书中包含230余幅精美图片,采用哈勃空间望远镜等权威机构拍摄的天文照片,向我们展现了震撼壮美的璀璨星系,同时书中也穿插了天文学家照片及说明性示意图等,美观性和解释性并存,带来了极佳的视觉体验。 (4)获奖作家约翰·格里宾力作! 作者约翰·格里宾为剑桥大学天体物理学博士,学术功底深厚,精通宇宙学知识,时刻关注前沿理论研究,也是多部天文科普畅销书的作家。2009年,约翰·格里宾获得英国科学作家协会的终身成就奖。 (5)中国科学院天文学专家审定! 《BBC宇宙的本质:夜晚的天空为什么是黑的》由中国科学院紫金山天文台专家审定,对书中的专业知识和专有名词进行了详细地核实,并根据相关研究的新进展,对内容予以了更新,同时为便于读者更好地理解,也添加了一些必要的注释。