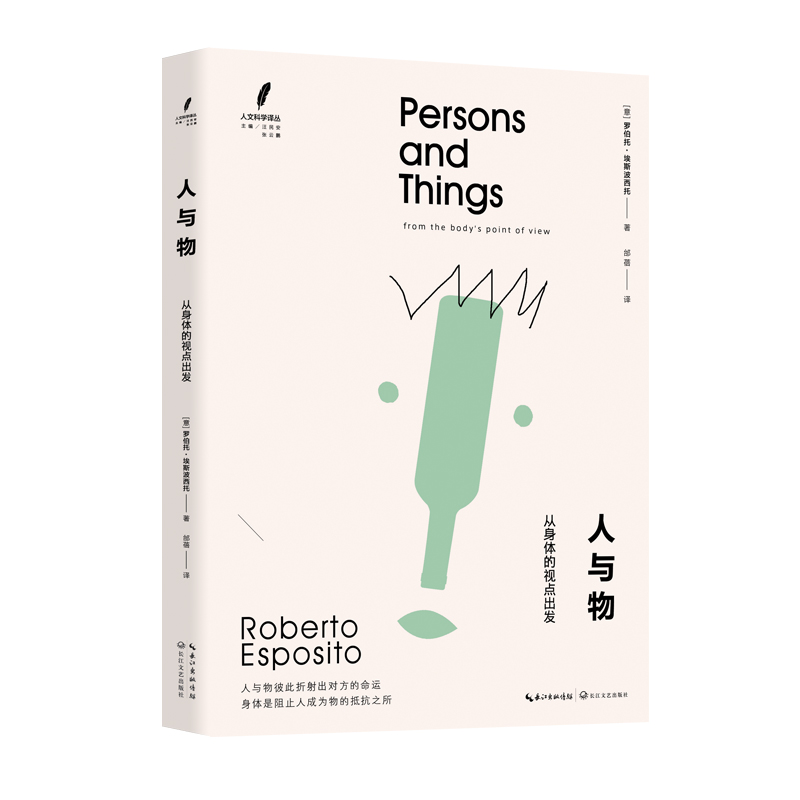

出版社: 长江文艺

原售价: 38.00

折扣价: 25.84

折扣购买: 人与物:从身体的视点出发(人文科学译丛)

ISBN: 9787570220595

作者: 罗伯托·埃斯波西托(Roberto Esposito,1950— ),意大利当代著名哲学家,现任教于比萨高等师范学院,理论哲学教授,他对“共同体”“免疫”“人格”等概念的思考在当今生命政治哲学研究领域有很大的影响,著有《非政治的范畴》《共通体:共同体的起源和命运》《免疫:生命的保护与否定》《生命:生命政治与哲学》《人与物:从身体的视点出发》等。 译者: 邰蓓,淮阴师范学院外国语学院教授,北京外国语大学外国文学研究所文学博士,曾在英国伦敦大学Goldsmiths学院文化研究中心访学,主要研究方向为西方文论及文学批评。

导言 如果人类经验最初就有建立的基础,那么这个基础就是人与物的区分。物是人的对立面,因此我们不是物——这一信念在我们的感知和良知中根深蒂固,胜过其他一切信念。尽管这个观念对于我们来说似乎再自然不过,但是它其实是长期规训的结果。这个规训过程贯穿和塑造着古代与现代历史。古罗马时期的法学家盖尤斯(Gaius)在他的《法学阶梯》(Institutes)中,明确区分出人与物这两个范畴,并把它们与诉讼行为一道设定为法律议题。实际上,人/物之分是当时的人们早已普遍接受的准则,盖尤斯所做的不过是赋予此准则法律价值。自古罗马时期开始,到现代社会的各种法典,人与物的区分一再重现,成为奠定其他一切思想(不仅法律,还有哲学、经济、政治、伦理等)的隐含基础。这条分水岭划开了世界,把生命分割在相互对立的两个界域——要么在人的这边,要么在物的那边,此二者中间没有任何连接部分。 然而,人类学研究却告诉我们有不同的情况:有这样的社会,人与物是同一世界的一部分,他们相互依赖,相得益彰。在那里,人(humans)尚未受到人格装置(the dispositif of the person)的塑造,物也远不只是人们所拥有的工具或物品之类的私有财产,而更像是一层纱网,人们通过这层纱网相互发生关系。这样的社会不同于后来的社会。后来的社会生活被分割成了宗教、经济、法律等不同语言。而在人类学研究的这些社会里,人们在实践中相互连接,把物视为活生生的生命,认为物有影响人们命运的力量,值得人们特别的关爱。要想理解这样的社会,我们不能只从人的角度思考,也不能只从物的角度思考;我们需要从身体的角度来考量。这样的地方充满着情感,物与人水乳交融,物成为人的某种存在象征,成为人的物质延伸。要想象这是怎样的一种情形,你可以想想某些艺术作品,或者某些技术产品,想想它们对于今天的我们意味着什么。这些物品似乎自身具有生命,在某种意义上它们可以和我们相通。 古代社会与当代经验的平行本身就证明一切都不会消失,都会在历史中留下痕迹,只不过它们会以不同的形态再次出现。同时,这也表明这样一个事实:现代社会虽然汇聚传承了希腊哲学、古罗马法和基督教思想,却并未穷尽无限可能性。人的世界与物的世界长期对立,它们的二分模式现已日渐衰微,裂隙行将出现。随着知识进步,技术物(technological objects)更加服务于人,可是,它们越是体现出某种主体生命,我们就越无法压榨它们、奴役它们。与此同时,人类个体也不再是那个曾经的单子。如今通过生物技术,人的体内会驻留来自他人身体的物质,甚或是无机材料。因此,人的身体已成为流动的通道,或者精致的操作系统,通过它发生的连接越来越无法简化为二元逻辑。 长期以来,人类经验被压制(而且压制还会继续)在幽闭的二元关系之中。在从身体的视角探寻出看待人与物的不同路径之前,我们还必须重新勾勒出这个二元坐标。如此做的原因是,身体恰恰是被排斥在这个二元坐标之外的。当然,实践领域内没有发生这种排斥——践行总是身体在行动;权力领域内也没有发生这种排斥——衡量权力要看它有多大力量能够控制身体的生产。然而,在知识领域内(尤其在法律和哲学领域),身体是被排斥的——知识旨在消除身体的特异性。身体既不属于人的范畴,也不属于物的范畴。长期以来,身体摇摆于二者之间,找不到自身稳定的位置。无论在古罗马的法律概念中,还是在基督教神学思想中,人从未与他的肉身——也即活生生的身体——同延共存。同样,在西方古代和现代哲学传统中,物也在某种程度上被“去肉体化”(decorporealized),消散于理念或词语之中。上述两种情形中,人与物的基本区分一再出现,因肉体不同而彼此分离。 当代著名理论哲学家埃斯波西托后期代表作 审视并解构传统人与物的二元坐标