出版社: 北京大学

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

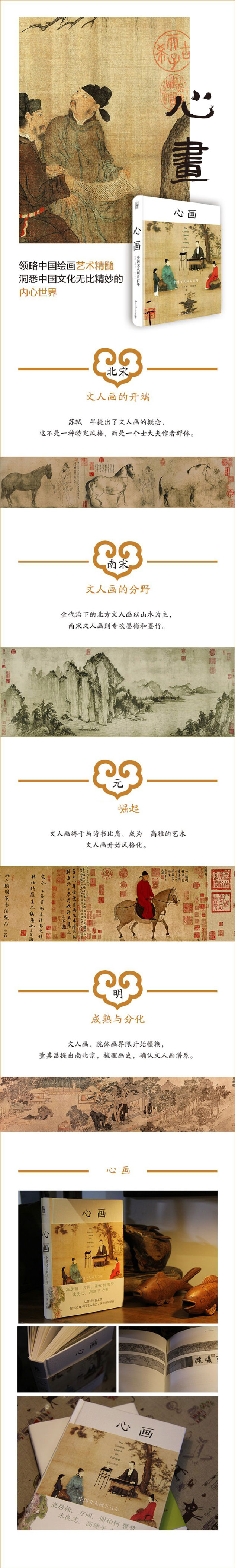

折扣购买: 心画(中国文人画五百年)(精)

ISBN: 9787301287699

卜寿姗 美国著名艺术史家,现为哈佛大学费正清研究中心研究员。自上世纪60年代开始就一直致力于中国文人画研究。她的主要著作还有与孟克文(Christian Murck)合著的《中国艺术理论》。

第一章节选 宋初文人运动,绘画地位的崛起 在中国,一个有抱负的人想要成就功名只有一条道路,就是出仕做官,随之而来的就是特权和威望。封建世袭贵族在唐代仍强而有力,官员一般都出自名门望族。直到宋代,士人阶层才第一次获得社会权力,他们可以单凭功绩得到高位。这个时代,科举定期举行,有才干的人常以此获得官爵。宋初重臣如赵普(916—992)、吕蒙正(卒于1011)均出身布衣,11世纪文坛泰斗欧阳修(1007—1072)起于寒门。此时的高官往往是著名学者、作家、诗人,一种道德严肃性弥散到所有文化形式之中。宋代的士大夫形成了功勋卓著的显贵集团,它和唐代的世袭贵族统治大相径庭。正是这些文人确定了这个时代的文化基调,创造了新的散文、诗歌、书法风格。在这种氛围下,苏轼开始思考一种特殊类型的绘画——文人画,这并不足为奇。 11世纪晚期,一群著名的士大夫开始对绘画产生兴趣。苏轼和黄庭坚(1045—1105)是这一时期的诗坛领袖。他们俩也是北宋著名书法家,能与他们相提并论的只有米芾(1052—1105)和稍早时期的蔡襄(1012—1067)。这个以苏轼为中心的群体还包括三位著名画家,分别为文同(1019—1079)、李公麟(1049—1105)和驸马王诜(生卒年不详)。苏轼在这群人中最为重要,因为他身居高位,而且是保守派领袖之一,反对改革家王安石(1021—1086)的政策。苏轼天赋异禀,喜好结交朋友,他的人格也深远影响着他的朋友们,在热衷绘画创作和评论的文人中,他是核心人物。 当他因为持保守政见遭贬时,他在逆境中的态度使他成为后人的榜样。就绘画而论,文同、李公麟和米芾的艺术也许比苏轼更胜一筹,然而正是苏轼的声望,使得其他文人迅速接受了文人艺术。纵观北宋时期,绘画一直是整个文人文化的一部分,不能与诗歌和书法分开。 从宏观角度看,11世纪末,所有的艺术呈现出一种类似的趣味:新型的诗歌、书法、绘画都是由同一群人,即苏轼和他的朋友们所开创的。在散文领域,欧阳修复兴了韩愈的古文风格,坚持古典式的朴素,并得到门生们的追随。在诗坛上,简朴的文辞一扫晚唐及宋初宫廷诗的绮靡之风。俗语也被采用了,如苏轼说:“街谈市语,皆可入诗,但要人镕化耳。” 欧阳修的朋友梅尧臣致力将这种新的简朴之风运用在自己的诗里,他说: 作诗无古今,唯造平淡难。 这种平淡简朴绝不是枯燥,欧阳修评论梅诗时说: 文辞愈清新,心意随老大。譬如妖韶女,老自有余态。近诗尤古硬,咀嚼苦难嘬。初如食橄榄,真味久愈在。 依吉川幸次郎之说,这就是中国人所谓宋诗之“涩”,黄庭坚的诗尤以瘦硬的特质闻名。除了采用俗语之外,他还使用“硬语”,即奇字,因为这样具有奇拗的效果。以苏黄为奠基者的江西诗派将这种特色坚持了下去。 在书法领域,蔡襄首创的新范式在苏轼、黄庭坚、米芾那里得到进一步发展。虽然他们的风格基础还是学王羲之(303—379),但一种新范式逐渐出现并获得认可,这种范式不拘一格,仅仅出现在早期的信札里,如颜真卿的信稿[2] 。实质上,宋太宗(976—997在位)在宫廷中倡导并在御书院里推行模仿二王的优雅书风,而新出现的自如风格正是为了反对这种刻意模仿。在四位文人书法家中,苏轼和米芾似乎最为主张以直抒胸次为目的,而不太在意美学上的完美,并极具个性。他们一旦转入绘画,便创造出新的表现形式,并造就了各自的风格。无疑,苏轼的枯木怪石写意画中的瘦硬,正是梅尧臣和黄庭坚诗中被人赞赏的东西。对这种直率随意的追求出现在11世纪所有文人艺术形式中:绘画、诗歌、书法。在诗歌和书法中尤为明显,这似乎最初是为了反对宋初宫廷的矫饰之风。 文人们并非没有意识到,自己在诗歌和书法艺术方面扮演着革新者的角色,也许这正是潜藏在苏轼的士人画定义背后的意识。他注重作品中的“士气”,而不是它的风格主题;这也显示他和朋友们在实践一种新型的绘画。在苏轼看来,画是像诗那样的艺术,应当作为闲暇时的一种自我抒发的方式。当这种态度在北宋著作中出现,就标志着绘画已为文人阶层接受,得到了像诗那样的上流艺术的地位。时至宋代,诗歌已不是科举考试的主要内容,但仍是文人教育的基本部分。在中国,诗和书法是上流艺术,是文人仕途生涯的资本,也是向朋友们展示才华的手段。像诗一样,文人们也开始通过画作在社交聚会中互相唱酬。这在西方没有出现类似的现象。西方典型的画家最初是工匠或职业艺术家,他们为教会或赞助人的订单工作。到了19世纪,按照自己方式作画的独立画家才出现。因此,自我表现在西方常被冠以浪漫主义术语,艺术家们带着自己的创作材料孤独地奋斗。这与中国宋代完全不同:文人画是作者显露个性的表现形式,但这些作品常常是在朋友们饮酒聚会时创作的。 当然,这也是一种传统的作诗场合。我们知道,曹丕(187—226)身边聚集着一群诗人,经常在魏廷的宴会上赋诗竞胜。在时局不稳的六朝时期,文人们则选择在宫廷之外聚会。竹林七贤是3世纪的文人中最负盛名的群体,他们不管政局动荡,在一起饮酒、赋诗、清谈。4世纪,王羲之和朋友们一起到山野郊游,在兰亭边吟诗作对,作为曲水流觞游戏中的一部分。诗人间的友谊在唐代也很风行:其中以白居易(772—846)和元稹(779—831)的友谊最为著名。诗歌时常作为朋友间一种亲密的交流方式,而不是公开的表达;它仅为知己所作。一直以来,人们都认为知音是艺术最基本的要求:因此,传说音乐家伯牙听闻朋友钟子期的死讯,便摔碎了自己的琴。5世纪早期的诗人谢灵运带着一群随从在山间漫游,却在诗中抱怨无人能分享他的感受。 绘画变为文人文化的一部分后,便与更早发展的诗歌逐渐比肩而行了。 一本书读懂中国文人绘画史。 1.本书是研究中国文人画的经典之作。海外美术史学生了解中国艺术史的必读书。 2.美国著名艺术史家谢伯轲、方闻、高居翰 推荐。国内著名学者朱良志和高建平推荐。