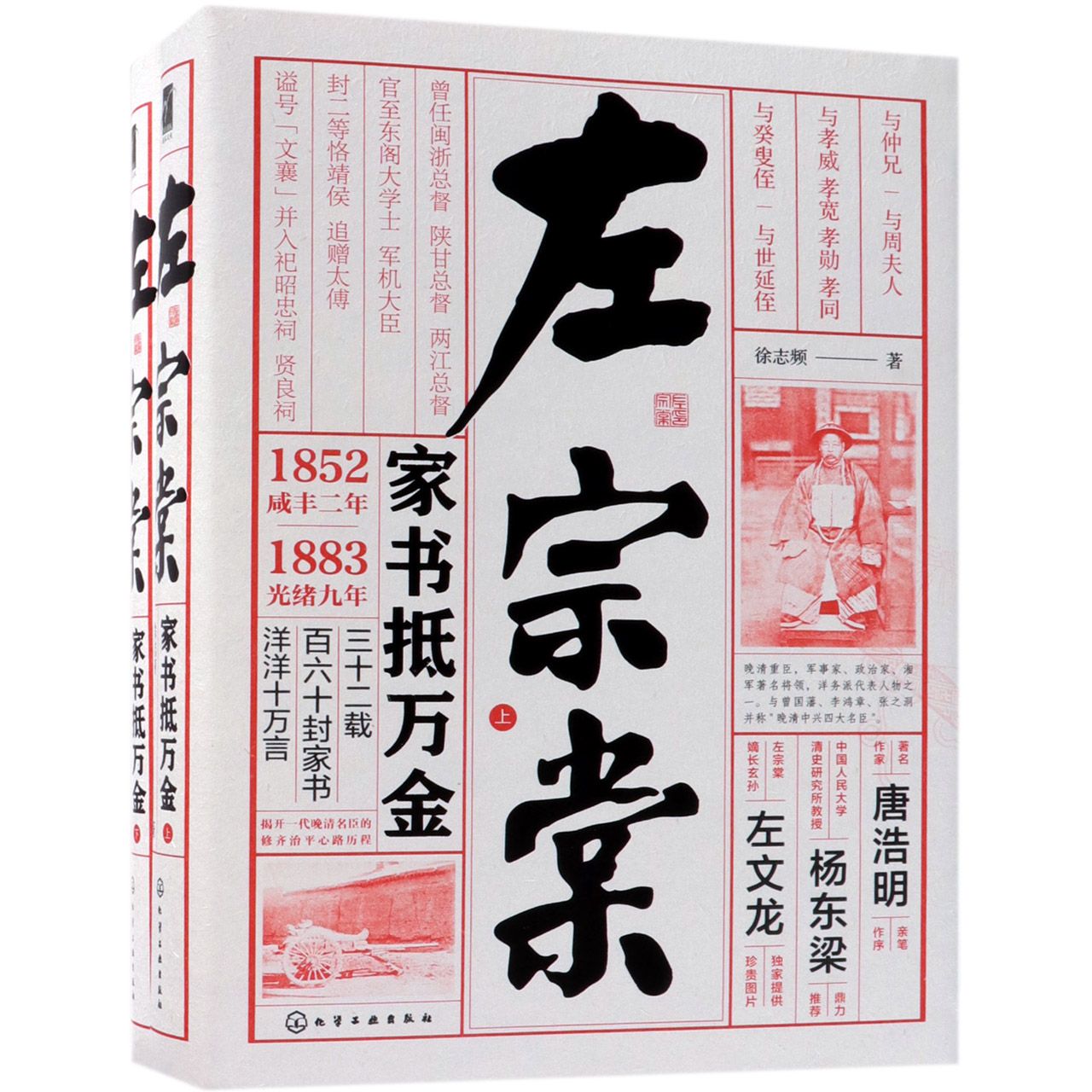

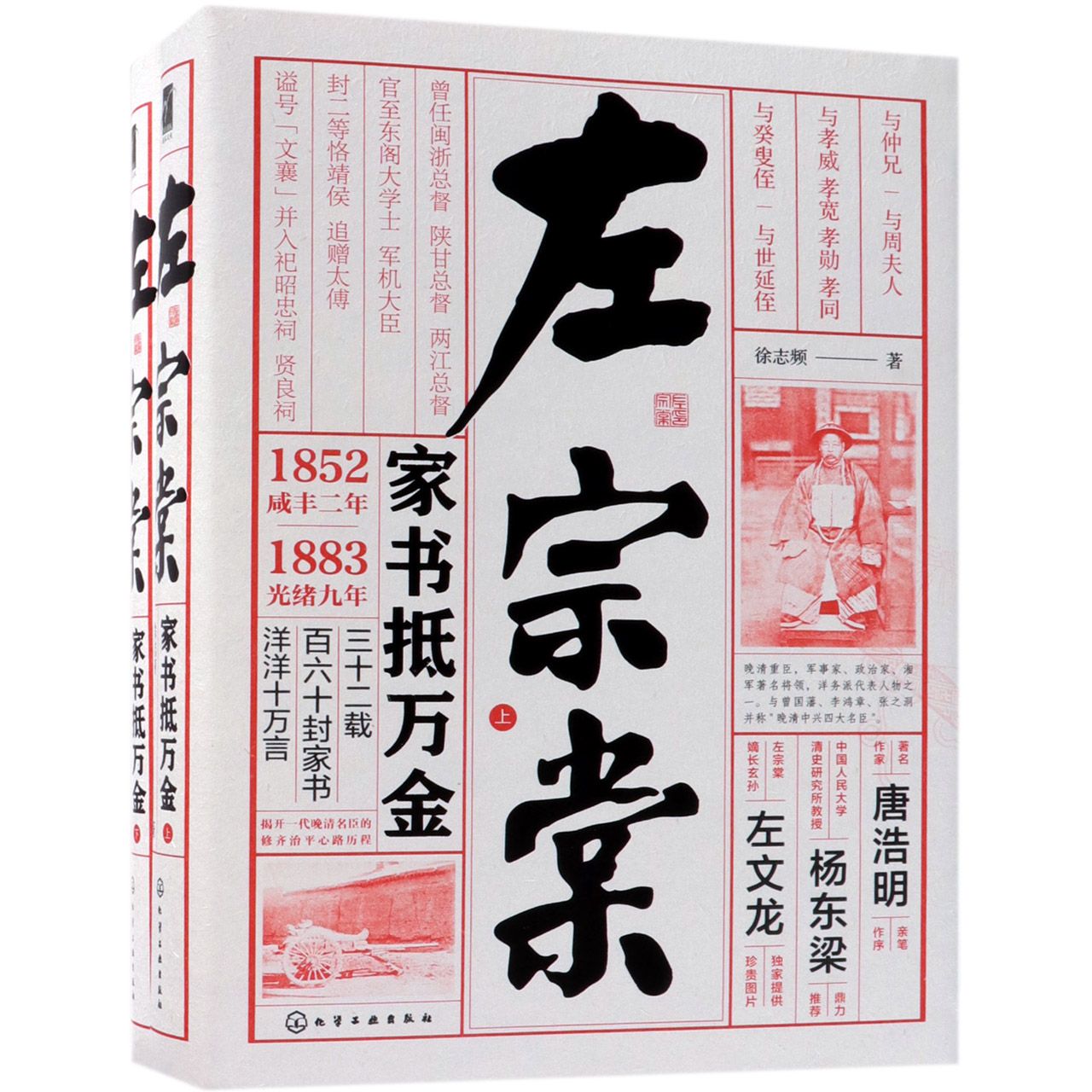

出版社: 化学工业

原售价: 168.00

折扣价: 114.30

折扣购买: 左宗棠(家书抵万金上下)(精)

ISBN: 9787122328304

读书要得古人的“心”,做人要有今人的“行 ” 现存左宗棠家信中的**封,是写给六岁儿子 孝威的。 左宗棠有四子:长子孝威,1846年生;次子孝 宽,1847年生;三子孝勋,1853年生;四子孝同, 1857年生。“霖儿”是长子孝威的小名。1846年, 左宗棠在湖南安化小淹教陶桄,梦见大雨滂沱,后 得知是孝威出生,欣然名之“霖生”,以为纪念。 一、以“古人心”修“童子功” 六岁的孝威就能读懂这封信,足见清朝儿童启 蒙之早。左宗棠本人三岁习字,五岁入学,八岁学 作八股文。由此也可以推知,古代儿童八岁左右, 常用的汉字、基本的语法,都已经掌握。 信中说的《小学》,跟**的“小学”,意思 **不同。古代将教授学童识字阶段叫“小学”, 也称“蒙学”,教材为《千字文》《三字经》《百 家姓》等。**的很多大学毕业生能准确读懂“四 书”及经典时文的,并不太多,这是古今教学内容 与规定不同造成的。 古代小学以“四书”文本识字、儒学“义理” 正心为基本教学内容,概括为“八目”:“格物、 致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。 ”之所以这样设置课程,是基于儒学经典《尚书· 大禹谟》中的一个观点:“人心惟危,道心惟微; 惟精惟一,允执厥中。”意思是说,世间万事万物 ,从来就混杂在一起,学问的真理,就在这万千杂 乱之中;真理很细小,人心多变化,人要得到真理 ,首先要静心,排除各种杂念,做到“诚意、正心 ”。 儿童怎样“诚意、正心”?需借助庄重的仪式 。所以古人规定,新生入学要举行隆重的“开学仪 式”,内容包括正衣冠、行拜师礼、净手净心、朱 砂开智。 注重仪式的方式之一,是体罚。古人的小学教 学信奉“不打不成器”。两类学生常挨打:一是学 习不认真的;二是虽认真但学得不好的。惩罚的方 法有:打左手板、抽鞭子、罚跪。 体罚的目的,在于教人去除杂念,专心于学问 道理。在古人看来,“诚意、正心”是人生衣服上 的**粒扣子,**粒纽扣系错了,后面会一错再 错,所以家长、老师会尽心配合,帮孩子打好“童 子功”底子。 左氏这里教儿子的,正是专心去杂念。他说的 其实也是自己成长的体验。从中可以看出,左氏本 人得益于父亲左观澜启蒙教育的有两点:一是读书 特别细心,“一字莫放过”;二是做人十分严谨, “有古人的样子”。 “修身、养性”“诚意、正心”,文化的薪火 ,便这样一代一代,传递下来。