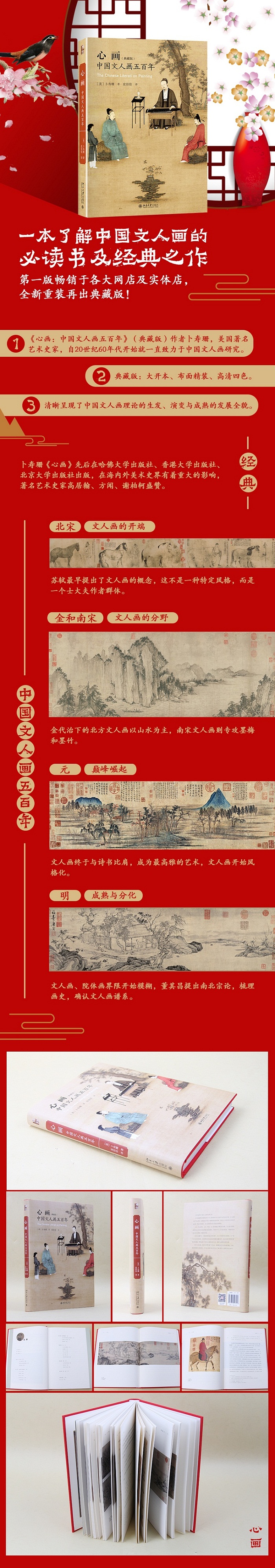

出版社: 北京大学

原售价: 158.00

折扣价: 102.00

折扣购买: 心画(中国文人画五百年典藏版)(精)

ISBN: 9787301297957

卜寿珊(Susan Bush),美国著名艺术史家,现为哈佛大学费正清研究中心研究员,自20世纪60年代开始就一直致力于中国文人画研究。她的主要著作还有与孟克文(Christian Murck)合著的《中国艺术理论》。

北宋 范宽《溪山行旅图》,台*故宫博物院 还有一些相对简单的定义。如青木正儿(Aoki Masaru)主张文人画是业余艺术。像滕固在第一点中指出的那样,青木正儿关注画家的身份。高居翰详尽阐发了第二点, 因为他关注文人理论。他认为这种理论中有两个基本概念: 1. 一幅画表现出的品质主要由创作者的个人修养以及他所处的环境决定。 2. 一幅画所表现的内容能够部分或全部地独立于其再现的内容。 高居翰定义的第一部分肯定是文人观点的核心所在。如高居翰所示,很早以来,中国的文学、书法、音乐等各类艺术形式就十分强调艺术家的修养。绘画在宋代被视为一种媒介,高尚的人通过它表现自己的思想感情。然而,第二点却依据于一些可疑的解释,不适用于通常的宋代文人理论。高居翰发展的理论是,艺术家通过笔墨以及绘画本身来表达的是他的思想情感,而不是再现事物。然而,这种观点更适用于元代,因为元代作者把绘画只看作情感表现的途径。认为宋代评论家相信抽象形式本身的表现力,这个看法大可质疑。一般来说,他们认为艺术的基本功能还是再现。这个问题后面还将深入讨论。 以上三类定义中的第一类, 即滕固的概括对我们最有帮助。他的三个定义 的排列顺序将文人画进化的阶段显示得十分清楚。众所周知,文人作画始于汉代,到了唐代,有相当一部分艺术家跻身仕途,所以张彦远说只有贤人高士才能成为优秀画家。一些为后世文人艺术家采纳的题材也产生于这一时期,比如关于田园的诗意表达,像王维(699—759) 的《辋川图》,还有张璪的水墨树石。唐代官员和画工在题材风格方面还没有明显分化。文人艺术理论出现于宋代,它反映出向一种新的绘画形式的转化,但还没有从风格上进行定义。文人画家此刻意识到了他们作为精英群体应起的作用,他们倡导的艺术与诗歌和书法紧密相关。他们首先是一个社会阶层,而不是具有共同艺术目标的一群人,因为他们处理的是不同的题材,以不同的风格作画,其中某些风格直接源于早期的传统。当然,他们的作品被后世的文人画家奉为圭臬,最终一些特殊的绘画类型被视为文人题材。然而,在山水画领域,这一观点到明代才确定下来。那时,文人们追忆元代大师的成就,开始用风格术语来定义文人画。因而我们关注到这样一种艺术形式,它首先在某一社会阶层里进行实践,继而缓慢进化为一种风格传统。既然艺术家的地位很早就是重要的事情,文人绘画的概念为何不早不晚恰恰出现在宋代呢? 元 赵孟頫《鹊华秋色图》,台北*宫博物院 在中国,一个有抱负的人想要成就功名只有一条道路,就是出仕做官,随之而来的就是特权和威望。封建世袭贵族在唐代仍强而有力,官员一般都出自名门望族。直到宋代,士人阶层才第一次获得社会权力,他们可以单凭功绩得到高位。这个时代,科举定期举行,有才干的人常以此获得官爵。宋初重臣如赵普(916—992)、吕蒙正(卒于1011年)均出身布衣,11世纪文坛泰斗欧阳修(1007—1072)起于寒门。此时的高官往往是著名学者、作家、诗人,一种道德严肃性弥散到所有文化形式之中。宋代的士大夫形成了功勋卓著的显贵集团,它和唐代的世袭贵族统治大相径庭。正是这些文人确定了这个时代的文化基调,创造了新的散文、诗歌、书法风格。在这种氛围下,苏轼开始思考一种特殊类型的绘画——文人画,这并不足为奇。 11世纪晚期,一群著名的士大夫开始对绘画产生兴趣。苏轼和黄庭坚(1045—1105)是这一时期的诗坛领袖。他们俩也是北宋著名书法家,能与他们相提并论的只有米芾(1052—1105)和稍早时期的蔡襄(1012—1067)。这个以苏轼为中心的群体还包括三位著名画家,分别为文同(1019—1079)、李公麟(1049—1105)和驸马王诜(生卒年不详)。苏轼在这群人中最为重要,因为他 身居高位,而且是保守派领袖之一,反对改革家王安石(1021—1086)的政策。苏轼天赋异禀,喜好结交朋友,他的人格也深远影响着他的朋友们,在热衷绘画创作和评论的文人中,他是核心人物。当他因为持保守政见遭贬时,他在逆境中的态度使他成为后人的榜样。就绘画而论,文同、李公麟和米芾的艺术也许比苏轼更胜一筹,然而正是苏轼的声望,使得其他文人迅速接受了文人艺术。纵观北宋时期,绘画一直是整个文人文化的一部分,不能与诗歌和书法分开。 从宏观角度看,11世纪末,所有的艺术呈现出一种类似的趣味:新型的诗歌、书法、绘画都是由同一群人,即苏轼和他的朋友们所开创的。在散文领域,欧阳修复兴了韩愈的古文风格,坚持古典式的朴素,并得到门生们的追随。在诗坛上,简朴的文辞一扫晚唐及宋初宫廷诗的绮靡之风。俗语也被采用了,如苏轼说:“街谈市语,皆可入诗,但要人镕化耳。” 欧阳修的朋友梅尧臣致力将这种新的简朴之风运用在自己的诗里,他说: 作诗无古今, 唯造平淡难。 这种平淡简朴绝不是枯燥,欧阳修评论梅诗时说: 文辞愈清新, 心意随老大。 譬如妖韶女, 老自有余态。 近诗尤古硬, 咀嚼苦难嘬。 初如食橄榄, 真味久愈在。 近年艺术理论方面的畅销书,再出典藏版(布面、精装、四色)。 内有大量高清四色中国古画图片。 研究中国文人画的经典之作。 了解中国文人画理论的必读书。 著名艺术史家高居翰、方闻、谢柏轲等人都对其褒赞。