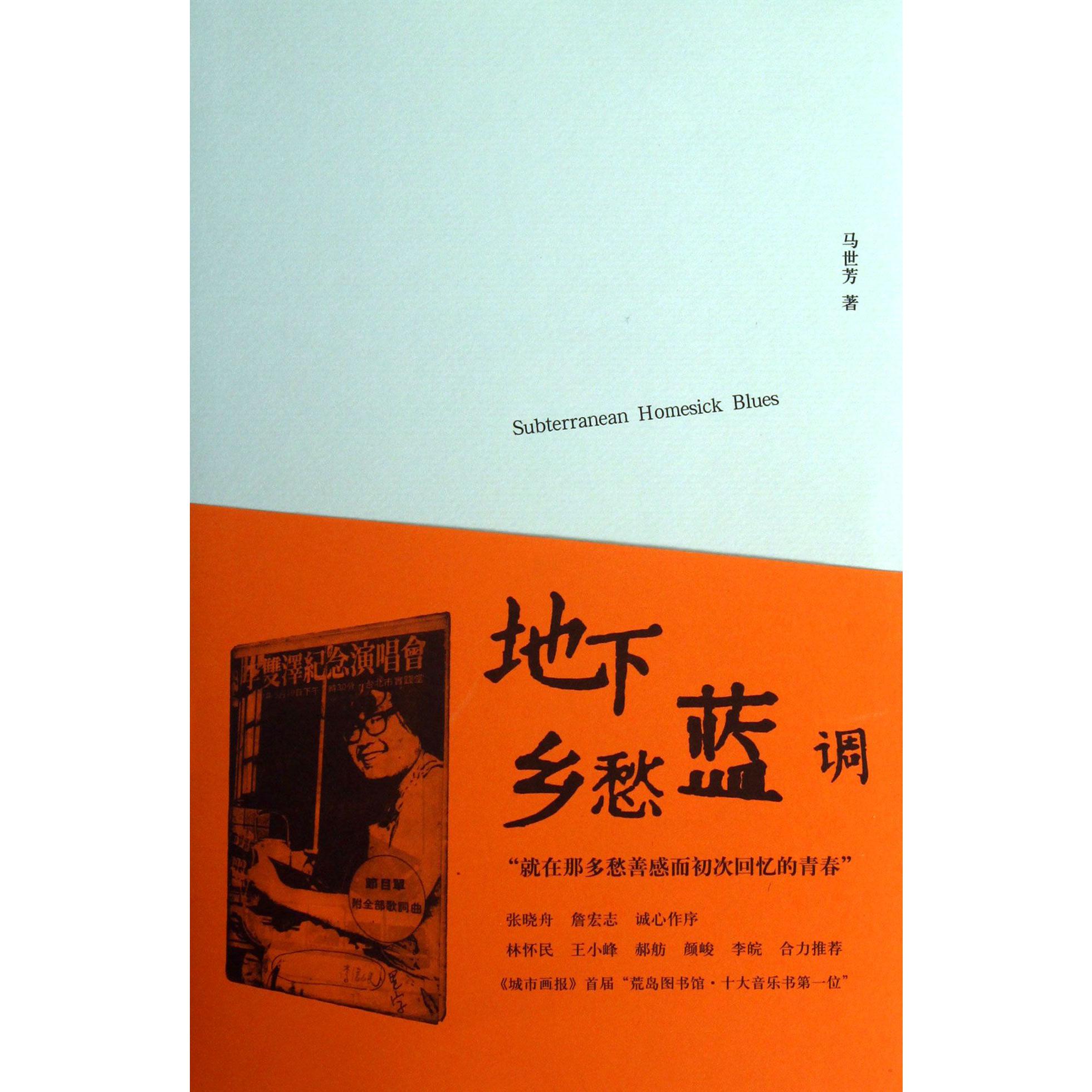

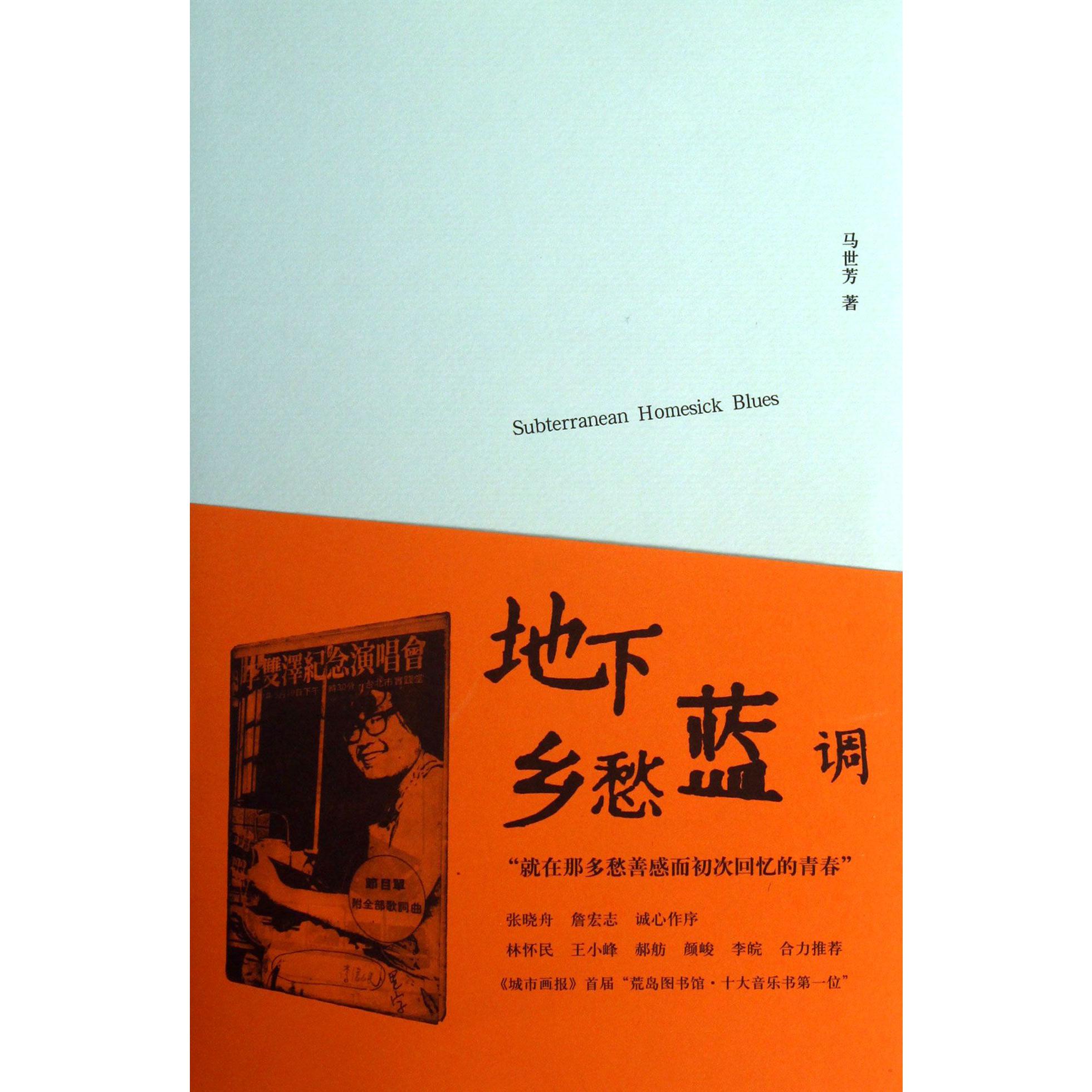

出版社: 广西师大

原售价: 34.00

折扣价: 22.50

折扣购买: 地下乡愁蓝调

ISBN: 9787563366972

马世芳,一九七一年夏生于台北。写作者、广播人、music543.coM站长。 马世芳的文字,往往糅合私我的青春记忆与波澜牡阔的时代背景,笔端饱蘸情感,念旧伤逝之余,也能引领读者厕身历史后台,怀想曾经沧海的激情与幻灭,于同代人中独树一帜。 父亲是作家亮轩、母亲是广播人陶晓清,马世芳耳濡目染,自小喜作文,九岁开始做广播,十五岁因为一卷披头士精选辑迷上老摇滚,并梦想以文字和音乐为生。 大学时代一面主编《台大人文报》,一面在中广青春网引介经典摇滚乐。毕业前夕和社团同学合编《1975—1993台湾流行音乐百张最佳专辑》,虽是学生作品,选题制作却出手不凡,至今仍被视为乐史重要文献。 一九九五年退伍,编纂《永远的未央歌:校园民歌20年纪念册》,亦成为研究台湾流行音乐的必读参考书。廿七岁和朋友合著《在台北生存的一百个理由》,轰动华人文化圈,开类型出版风气之先。二○○○年,马世芳创办音乐社群网站“五四三音乐站music543.com”,跨足社群经营与独立音乐发行事业,屡获台湾金曲奖与华语音乐传媒大奖肯定。二○○六年,第一本散文集《地下乡愁蓝调》在台湾出版,获得各方赞誉,入选《诚品好读》选书单、读书人年度最佳书奖,入围金鼎奖“最佳文学语文类图书奖”。 马世芳目前在News98主持“音乐五四三”节目,并持续撰写杂文、专栏与音乐文字。

这是最最遥远的路程 胡德夫,朋友都叫他Kimbo。他的个人专辑《匆 匆》终于出版了:从一九七七年录制第一首创作歌曲 到现在,将近三十年,我们才等到这张唱片,沧海桑 田,一时还真不知道该从何说起。 这张专辑是在Kimbo少年时代读书的淡江中学旧 礼拜堂录的,那架老钢琴也是四十年前就在那儿了。 时值盛暑,聒噪的蝉声也跟着钢琴一起入了歌。制作 人郑捷任让录音机一直开着,随便Kimbo要唱什么都 好,就这样一路录下去。情绪卡住的时候,他们便和 录音师陈冠宇一起去操场打橄榄球。 专辑问世之后,感动涕零者有之,意犹未尽者有 之,也有人觉得录音可以更好、编曲可以有更多想法 ,还有人说,Kimbo根本就应该出一张现场演唱会实 况专辑,那才是真精神。更有多年来听过无数场 Kimbo演出的朋友表示,他的声嗓其实还可以更如何 如何…… 然而一位朋友说得好:面对像这样的歌手,这张 专辑“怎么做都对,却也都不够”。信哉斯言。我们 怎么可能用一张薄薄的CD去总结Kimbo四十年的创作 生命呢,那岂止是音乐而已,那是他血泪交织的一生 啊。 拿到这张专辑,按下PLAY,《太平洋的风》前奏 钢琴流泻出来,才放半首歌,我的眼泪就流下来了。 为什么?其实我自己也说不上来。Kimbo的声嗓跟钢 琴,对我来说,是直抒胸臆、难以描述的神奇体验。 《美丽的稻穗》、《大武山美丽的妈妈》、《美丽岛 》……它们招回了一一个我们以为早该逝去的热血年 代。Kimbo的每一首歌,都来自某个特殊的时代片断 。然而就跟所有了不起的艺术一样,它们超脱了空间 和时间的局限,同时又与它们所从出的时代血肉相连 。Kimbo。从不刻意追求完美,同一首歌,唱一百次 有一百种版本,然而正是这样的“浑然天成”,成就 了这些歌的力量。 二oo五年四月十五日,胡德夫在台北红楼举办专 辑发表会,现场冠盖云集——资本家与革命党、当朝 权贵与落难王侯、文艺老中青年与老左小左、媒体宠 儿与文坛祭酒、福佬人客家人外省人、白人红人、昔 日战友今日仇寇失联旧爱,全数到齐。那真是一场诡 异的聚会——当Kimbo开口唱歌,现场一片泪光闪烁 ,Kimbo汹涌澎湃的音乐,像一阵狂风扫过所有人的 记忆,扫出许多我们未必愿意回想,却又不合得忘却 的往事。 我们想起了大家同仇敌忾不问左右统独,一致要 干倒万恶国民党的年代。我们想起了那些“代夫出征 ”的女子们悲愤的演讲,想起了政见发表会场上眼神 冷峻的便衣。我们想起了哪一年夏天旧书店老板不动 声色偷偷塞给你的那本《呐喊》,想起了“尊严”、 “梦想”这两个词尚未被糟践到令人羞于启齿的时候 、一提起“未来”眼睛就会放光的年岁。我们想起三 十几年前那群弹着吉他、“梦一样年轻”的男女。灯 光昏暗的咖啡厅里,唱盘沙沙放着鲍勃·迪伦和琼妮 ·米雪儿,陈达在台北的西餐厅里自顾自拨弄着月琴 ,林怀民在实践堂在艺术馆舞动着年轻的身躯。我们 想起了诚恳地学唱《美丽的稻穗》的杨弦、轻轻弹着 《好了歌》的吴楚楚、个头娇小却活力四射的杨祖瑁 大声唱着《少年中国》和《美丽岛》。啊是的,我们 想起了那个热血沸腾的胖子,李双泽。 李双泽,一九七七年在淡水的海浪中灭顶,他轰 轰烈烈喊出“唱自己的歌”的口号,自己却先走一步 ,只留下九首作品,包括后来成为传奇的《美丽岛) )。在红楼的那晚,当舞台侧边的屏幕打出“李双泽 ”这三个字,还有那帧他盘腿弹着吉他、回头咧嘴而 笑的黑白照片,观众席倏然爆出欢呼与掌声,彷佛必 须这样欢呼、这样鼓掌,才能确认他没有被我们遗忘 ——照片中的李双泽青春飞扬,舞台上的Kimbo却早 已满头银发。 李双泽走得早,还来不及跟“大人世界”正面冲 突,便浑身燃烧着理想主义的烈焰往天堂奔去。未死 者则没有那样幸运——看看Kimbo和杨祖瑁,他们投 身反对运动的最前线,牺牲了音乐生命,也牺牲了自 己的生活。直到戒严体制崩溃,当年许多把脑袋掖在 裤腰带上千革命的战友也纷纷成了在朝新贵,他们却 依旧远离所有“权力场”,依旧寂寞、愤怒、遍体鳞 伤。甚至有一段时间,他们不太提起当年歌唱的记忆 ,彷佛那一首首的歌,便是一道道难愈的旧疤,犹在 淌着血。 然而,他们终究还是鼓起勇气,和自己的过去“ 和解”了。你现在仍然可以在社运场合看到祖瑁的身 影,听到她嘹亮的歌声。而Kimbo的声嗓,经历了这 些年,愈发显得沧桑深沉。颠沛流离的生涯,竟然成 全了他独一无二的歌喉。这张专辑的十二首歌,就像 莽林飞瀑、高山落叶,完全没法用我们习惯的音乐分 类去贴卷标:你可以说它是蓝调、是民歌、是摇滚、 是原住民的hohaiyan……然而那些都无关宏旨。更不 需要说什么“他是台湾的谁谁谁”或者“台湾唯一世 界级的歌者”云云,我只知道,全世界只有一个 Kimbo,他不需要标签和头衔。歌声和琴声,就是他 最耀眼的勋章。 后人在追怀前贤的时候,总有寻找英雄的冲动。 可惜,历史并非对错黑白一刀两半那么简单。李双泽 地下有知,大概也不会愿意变成“圣徒”或“烈士” 吧。我不愿意遽尔把Kimbo说成“英雄”,他大概也 不需要这样的光环。经历了这一切之后,胡德夫还愿 意继续唱,还愿意给我们这张个人专辑,于我辈已经 是莫大的恩典了。 不禁猜想,当我们的骨灰与草木同朽,这些歌在 我们的后代耳里,又该会唤起什么样的情感呢?谢谢 Kimbo——能与你处在同一个时代,亲耳听到你大声 唱歌,真是我们的荣幸。 (二○○七) P102-106