出版社: 群言

原售价: 38.00

折扣价: 24.00

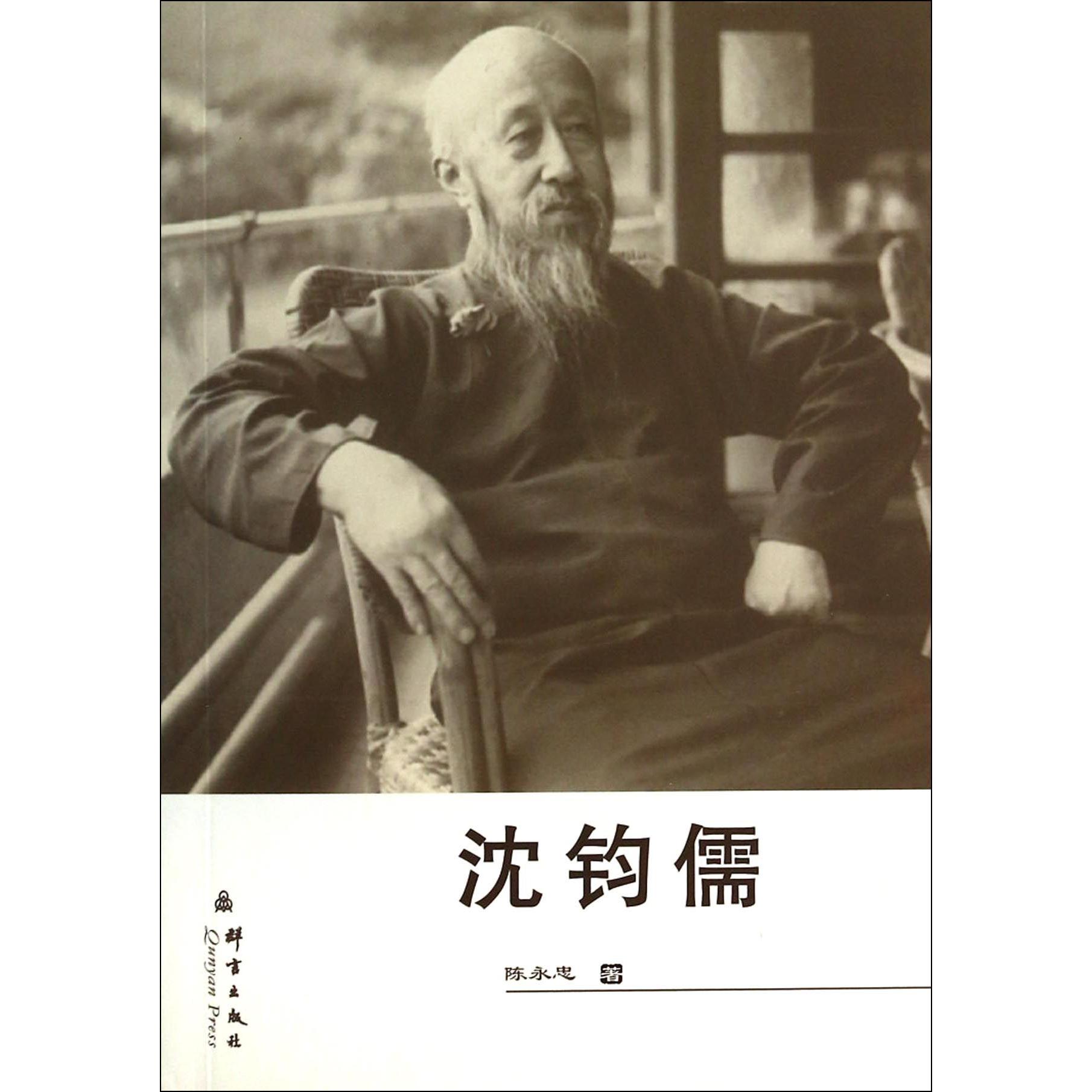

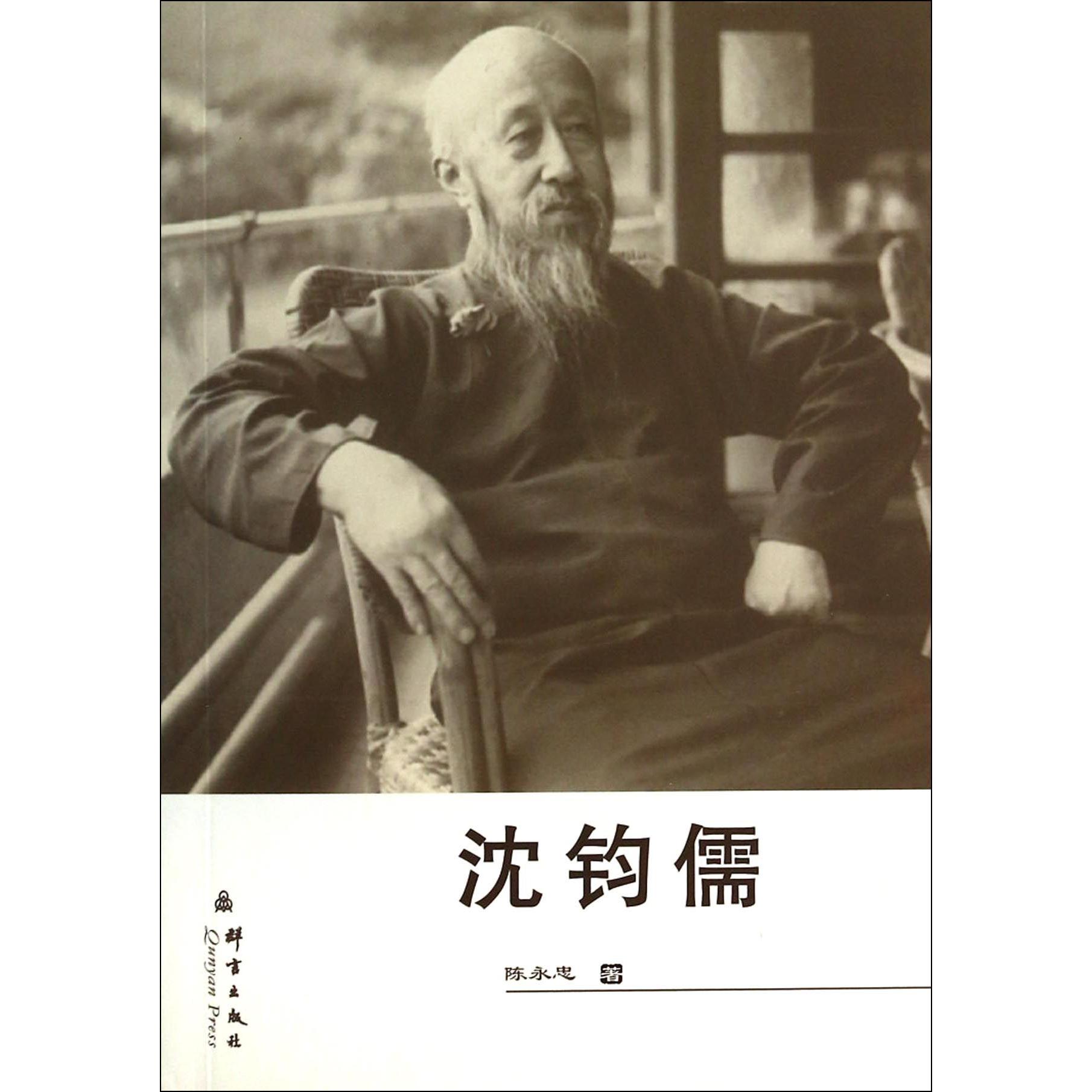

折扣购买: 沈钧儒

ISBN: 9787802564985

陈永忠,毕业于南京大学近代史专业,博士,现供职于浙江社会科学院文化所。主要研究领域为以民国知识分子为主的现代中国思想史,擅长于以文学笔法还原民国政治文化现场,刻画具有丰富人格魅力的民国知识分子。在《人大复印资料》、《社会科学战线》、《浙江学刊》、《学海》、台湾《中国文化月刊》发表多篇学术论文。

第二节青春岁月 沈钧儒出生、成长在晚清一个封建士大夫的家庭 。从小所接受的教育自然是传统的文化教育。3岁时 他的母亲就开始教他识字,到5岁时就进私塾受启蒙 教育。如同传统中国社会绝大多数家庭一样,沈家也 是以读书做官传家,自然希望沈钧儒能够像家族先辈 那样金榜题名。因此,沈钧儒12岁时回到嘉兴老家参 加童子试,15岁考中秀才,28岁中举人。1904年参加 甲辰恩科会试,中试贡士第51名,殿试二甲第75名, 赐进士出身。1905年清朝废除科举考试,因此,沈钧 儒也就成了沿袭一千多年的科举取士最后一批进士之 一。 沈钧儒自3岁由母亲教习识字,学习诗文,因此 ,母亲实际上是他的启蒙老师。沈钧儒自幼聪颖,指 物能吟,出口成章,有7岁(虚岁,实为5周岁)能诗 之美誉。在掌握了一定的文化基础后,沈钧儒尤其喜 爱文学,特别反对“八股文”,常不按教师指定的书 籍去阅读,而偷看其他书籍。 8岁时,父亲沈翰任职于无锡,沈钧儒也跟随前 往,受到了父亲极为严格的家庭教育。据沈钧儒亲笔 自述:“幼年时代,父亲所给予我的家庭教育,影响 也异常之大,综计父亲所教育我们的:第一是和平” ;“其次是清洁整齐的习惯”;“此外,父亲更教育 我们要爱惜物力”,“父亲特别反对吸烟,更反对赌 博”,“和平、整洁、勤俭,以及爱惜物力这数点, 可以说我从父亲那里得到了最好的家庭教育。我从小 受了这种训练后,嗣后一直在日常生活中实行。”“ 父亲所给予我的教育,至今仍切实履行,数十年如一 日”。 父亲沈翰的言行举止不仅影响了幼年时期沈钧儒 人格与操守的形成,同样对处于青少年时期沈钧儒世 界观与人生观的成长也产生了很大的影响。沈钧儒16 岁时,父亲沈翰在江苏吴淞、宝山、震泽等地担任盐 税官职,沈钧儒也跟随父亲官职迁移而在各地游学。 其中发生的一件事情让成年后的沈钧儒记忆犹新,“ 那时父亲在吴淞为官。英国维多利亚女王生日时,父 亲带我们兄弟五人和我们的教师到上海观看焰火。在 人群中发现一名与家人失散的南翔幼儿。父亲决定将 我们托教师照顾,自己放弃观看焰火,连夜护送该幼 儿回家。待到达,天已破晓。父亲的举动,给我们印 象至深。” 从5岁进私塾开始,至29岁中进士,沈钧儒曾跟 随许多授业恩师学习,但在这些众多的恩师当中,叔 叔沈卫对他影响最大。沈卫(1862--1945),字友 霍,号淇泉,晚号兼巢老人,亦署红豆馆主,按家中 排行系沈钧儒十一叔。清光绪十年(公元1884年)考 取秀才,光绪十六年(公元1890年)考中二甲第二名 进士,授翰林院编修。后任甘肃主考、陕西学政。善 诗文,工书法,晚年寓居上海卖字为生,名播江南, 被誉为翰苑巨擘。 在任陕西学政期间,沈卫大力兴办学堂,开设官 书局,奖掖人才,采取适当的方式处理教堂与民间的 纠纷,深得当地人民的赞誉。不仅如此,沈卫还曾向 清廷上陈革新意见,只是未被当局接纳。在此期间, 沈卫还一度邀沈钧儒来陕西,安排沈钧儒一边担任三 原学署文案,一边读书学习,准备参加乡试。在这里 ,无论是在学习、工作还是生活上,沈卫都给予了沈 钧儒极大的帮助和支持。因此,对这位长辈和老师, 沈钧儒自然是一直十分的敬重。在陕期间,在致夫人 张象徵的一封家书里,沈钧儒就谈及了叔父对他的帮 助,“另谋事甚不易,且叔父相待极好,如此远道, 跋涉尤难,不能不细为斟酌。”此后,沈卫也一直对 沈钧儒关爱有加。沈钧儒为救国曾多次遭难,沈卫都 积极谋划营救。“七君子之狱”时,沈卫不顾年高, 亲赴苏州探监和旁听法庭“审判”。叔父的关怀,让 沈钧儒很是感动,因此,出狱回到上海后,就探望十 一叔,并跪拜磕头。1944年沈卫在上海病重,于次年 7月15日在上海病逝。沈钧儒为此十分悲痛,于这年 中秋节在重庆一座名为罗汉寺的寺庙举办“佛事”, 以示悼念这位对自己帮助颇大的长辈。P5-7