出版社: 三联书店

原售价: 168.00

折扣价: 112.60

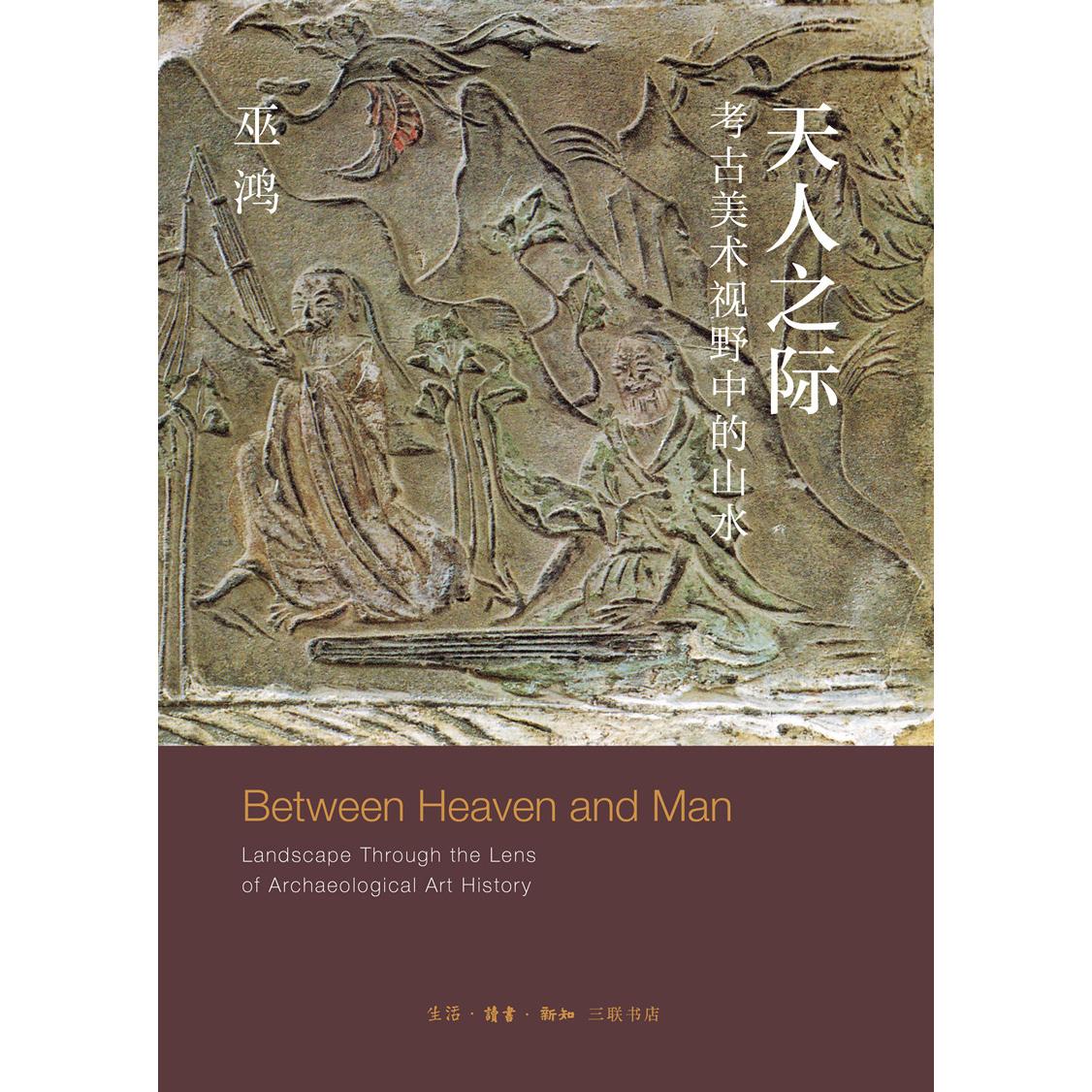

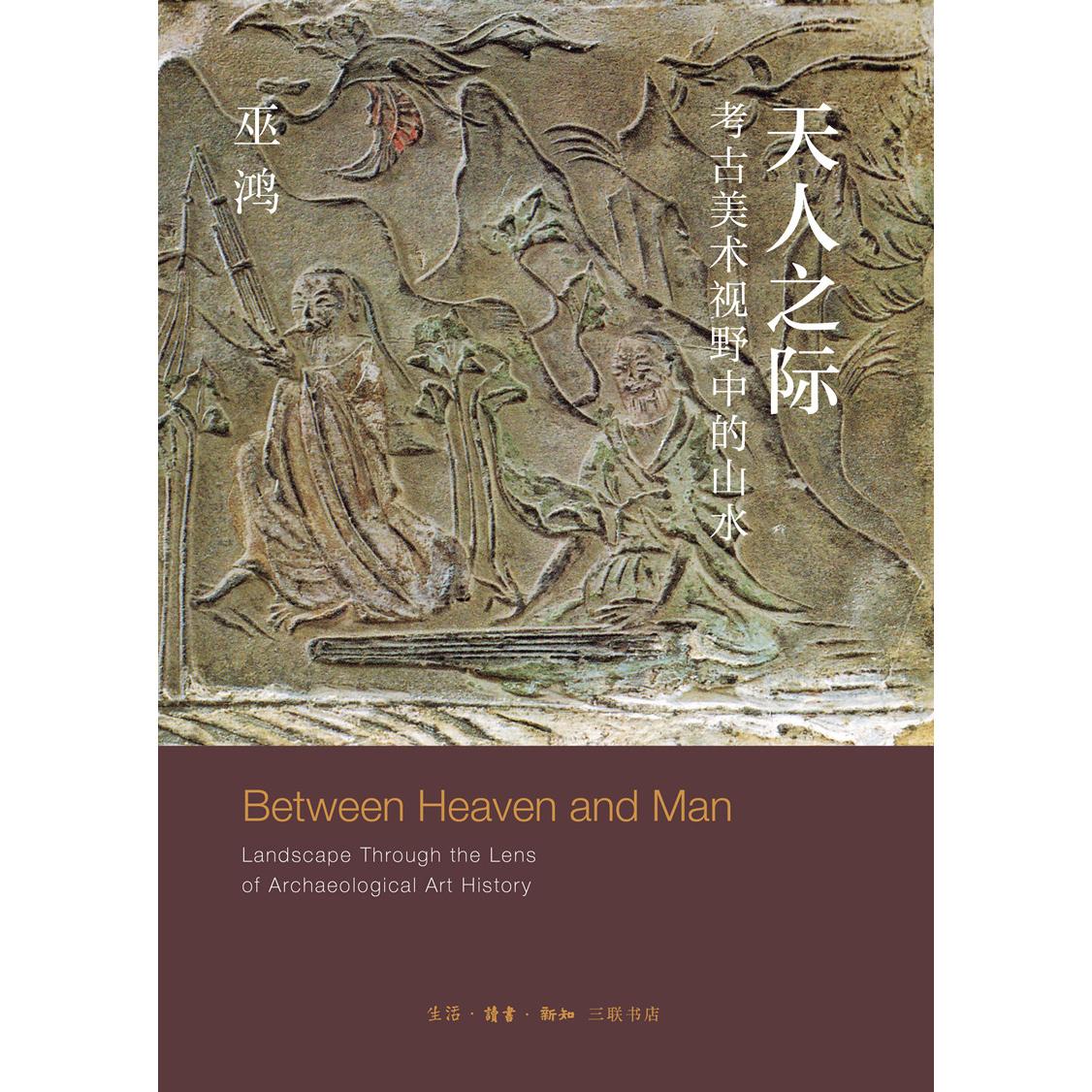

折扣购买: 天人之际 考古美术视野中的山水 巫鸿

ISBN: 9787108077936

巫 鸿 1987 年哈佛大学毕业后留校任教,1994 年获终身教授职位,同年受聘主持芝加哥大学亚洲艺术教学,执“斯德本特殊贡献教授”讲席。2002 年建立东亚艺术研究中心并任主任,兼任该校斯马特美术馆顾问策展人。2008 年被遴选为美国国家文理学院终身院士,并获美国大学艺术学会美术史教学特殊贡献奖,2016 年获选为英国牛津大学斯雷特讲座教授,2018 年获选为美国大学艺术学会杰出学者,2019 年获选为美国国家美术馆梅隆讲座学者和哈佛大学荣誉艺术博士,并于2022年获美国大学艺术学会艺术写作杰出终身成就奖。 其著作包括对中国古代、现代艺术以及美术史理论和方法的多项研究,古代美术史方面的代表作有《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》(1989)、《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》(1995)、《重屏:中国绘画中的媒材与再现》(1996)、《黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬》(2010)、《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》(2012)、《“空间”的美术史》(2018)、《中国绘画中的“女性空间”》(2019)、《空间的敦煌》(2022)等。

1954年,富于中国古代绘画收藏的美国克利夫兰艺术博物馆组织了一个题为“中国山水画”(ChineseLandscapePainting)的大型展览。该馆东方部主任李雪曼(ShermanE.Lee)同时出版了一本兼为展览图录的书。这在当时是少有的以英文写作的对中国山水艺术的概述,因而受到相当欢迎。美国艺术学院协会(CollegeArtAssociation)权威刊物《艺术期刊》(ArtJournal)在翌年发表的书评中称之为“一份对中国山水画原理的值得赞赏的展示”。受到如此鼓励,此时已升任馆长的李雪曼对原书作了充实和修改,于1962年推出更新版,其中开宗明义地写道:“山水是中国绘画中的伟大题材,西方人可能会惊异于中国山水画成熟时间之早。在那个时候,也就是9到10世纪,欧洲尚未出现专门表现风景的艺术形式。然而,如果追溯到希腊化时代的地中海世界,我们其实能够找到兼具创造性和前瞻性的西方风景画。更重要的是,其中的一些佳作,如现藏于梵蒂冈博物馆的《奥德赛》壁画中描绘的风景已经具有极高的艺术水准,是同时期的东方艺术难以比拟的……基督教的兴起改变了这一切,风景画的传统随之在西方中断,直到文艺复兴时期之后,当思想家和艺术家表现出对自然的欣赏,风景绘画才再次出现。” 通过把东、西方美术史中的“山水画”或“风景画”置入同一历史年表,李雪曼得以指出二者诞生和发展的不相重合的时间线索。但是他并未就这个话题继续深入:作为大洋彼岸的一个“全球美术馆”的策展人和馆长,李雪曼的预期读者是对中国绘画并不熟悉的西方观者。把中国山水画与这些观众烂熟于心的美术史知识进行联系——诸如早期地中海地区艺术,以及希腊化时代和文艺复兴艺术——是把这个异国绘画传统推介给他们的巧妙策略。但他在有意无意之中仍希望说明,对自然的表现很早就在欧洲出现了而且达到了极高的水平,只是在中世纪的“黑暗时期”被中断。 李雪曼把中国山水画的成熟期定为9到10世纪,理由是大自然只是在此时才在东亚地区“第一次被完整地表现”。这个看法在今天看也并不完全错误,问题在于他将此前中国艺术中对山川大地的表现笼统归为山水艺术的“史前”时期,只留下“少得可怜”的几件作品。因此他的书只给予东周到汉代的千余年一页半的篇幅,而在另外三页之后,读者就已经被带到了宋代,面对巨然和郭熙的名作。显然,在李雪曼的认识里,古代中国的“真正”山水艺术基本上是从宋代开始的。 这一观点在几年后受到英国美术史家苏立文的强势挑战:他于1962年出版的专著以《中国山水画的诞生》为题,所涵盖的恰恰是李雪曼省略的时期。在这本书中,苏立文以70页篇幅讨论汉代,以随后的70页讨论六朝时期,相当系统地整合了这数百年中有关自然表现的视觉和文献资料。这本书的一大功绩是搜集了相当数量的唐代以前的考古和实物证据,结合对古代文献的征引提供了第一部研讨中国早期自然图像的专著。更重要的一点——虽然苏立文没有在书中明言——是他把讨论的范围从狭义的“山水画”扩展为广义的“山水艺术”,后者包含以任何媒材对自然界的视觉表现,包括铜器和陶器上的纹饰,以及石刻和壁画中的图像。但是这本书仍不免受到当时美术史研究的时代局限:写于1950年代晚期,它所采用的实物和图像主要来自于西方美术馆的藏品和在此之前出版的有限考古图籍。在研究方法上,苏立文的主要分析策略是从这些材料中提炼出汉代和六朝艺术中的山峦、树木、草叶等画像母题,将其归纳为不同的形式类别并观察它们的发展。受到当时西方美术史研究中盛行的风格进化论(stylisticevolution)的影响,他认为这些图像虽然反映出一些地方风格和外来影响,但最重要的是展现了“从抽象逐步转向自然主义风格”的演变过程。 自这本开创性专著出版以来,已经整整过去了一个甲子。在这期间,随着考古工作在中国的长足进展,更多有关早期山水艺术的实例呈现在人们的面前,许多学者已从多种角度对这些例证进行研究,其学术成果在以上章节中被不断介绍和使用。从学术发展的延续性看,本书是继苏立文开创性工作之后的另一本以早期山水艺术为题的专著,其涵盖时期与苏立文的两部开山之作——《中国山水画的诞生》和《隋唐时期的中国山水画》——大致重合,也继续着他在积累和使用新材料方面所作的努力。但是在对考古证据的理解和对图像资料的分析方法上,本书则与苏立文的著作有着明显不同。一个最基本的区别,如前言中提出的,是苏立文把考古和实物材料化解为单独的“母题”,如山石、树木、草叶、水波之类,以此为基础观察和重构中国古代山水艺术的发生和发展。而本书所定义的“山水图像”则是综合诸多母题的构图,是作为视觉表达的图画空间。从第一章中讨论的刻纹铜器上的神山图像,到第二、三章讨论的壁画和石刻中以及器物上的仙山景观和人间世界,再到最后两章中探讨的“拟山水画”和有关卷轴画作,这些山水图像都是以自然为主题的二维或三维的完整视觉表述,具有特定的文化和思想内涵。因此在探讨山水艺术的起源和发展时,我们首先进行的是发掘出这些自成一体的视觉表现,进而探索它们的内涵和规律性。 本书与苏立文的著作还有另外两个区别。一是对考古美术材料的证据价值有着不同认识:除了作为山水图像的来源,本书认为这些材料还提供了与早期山水艺术有关的其他多种重要信息。二是对“中国早期山水艺术”的发展过程有不同理解:与其把这个过程看成是线性的形式进化,本书认为它反映了山水艺术越来越丰富的文化思想内涵和越来越复杂的社会性。这两个特点在下文中将被更仔细地解释。总的来说,如果说苏立文在半世纪前成功地把考古资料纳入了传统美术史研究,本书的目的则是在“考古美术”的概念下突破传统美术史的学科边界,重新思考中国早期山水艺术的内容和发展过程。 这个目的引导我们对“考古美术”这一概念进行更深入的思考。本书前言中提出,“考古美术”在方法论层次上具有两个基本含义,一方面指研究材料的种类和性质,另一方面关系到分析和解释材料的方法。就材料而言,“考古美术”使用的证据主要来自地下考古发现和地面上的遗址,辅之以传世实物和文献。在研究方法上,“考古美术”对研究材料的分析和解读是在美术史的学科框架中进行的,以作品和图像为基础讨论其题材、风格、媒材、原境、源流等问题,在资料容许的情况下深入到艺术家、赞助人和审美标准等更细腻的层次。“考古美术”与其他类型的美术史研究的主要区别在于它与考古学的密切互动,不仅反映在对考古资源的大量使用上,而且也显示为对考古学观察角度和研究方法的吸收与融合。在这两个意义上进行的“考古美术”研究实际上意味着“考古美术史”,是美术史学科的一部分。 “考古美术”的范围极为广阔,不但可以作为一个独立的美术史领域去思考它的学科特性,而且也涉及美术史中的许多其他领域。这是因为这些领域都可以而且已经在上述两个层次上使用考古材料并与考古学互动。从这个角度看,虽然“考古美术”对早期美术研究具有最直接的意义,但实际上并不限于某个特殊历史时期——只要想一下景德镇瓷窑遗址的发掘对陶瓷艺术研究的作用或是水下考古对“全球美术史”的贡献,人们可以马上意识到“考古美术”的范围和作用远远超出史前、三代和汉唐,甚至也超出以国家为范围的美术史叙事。 “考古美术”的一个重要性,在于它反映出当代中国美术史学术研究的一个关键特征。由于中国考古事业在最近三四十年中的蓬勃发展,美术史学者在不同领域中越来越多地使用以往不知的新材料并与考古界密切互动。这种互动在全球美术史界非常突出,一些重要的中国美术史领域——如古代青铜器、玉器和漆器的研究,汉画像的研究以及佛教石窟寺的研究——都相当深入地结合了考古发掘调查以及分类分期等工作,同时也发展出特有的美术史观察角度和分析途径。近年出现的“墓葬美术研究”更有力地证明了这一学术方向的潜力,原因是这个新研究领域并不是以西方美术史的分类框架制定的,它所针对的是中国美术和视觉文化的一个极其重要的固有部分:墓葬是中国历时最久、植根最深的一个建筑和美术传统,无论在时间的持续上还是在地域的延伸上,在世界美术史中都无出其右。它也是考古信息最丰富的一个综合性系统,包括了建筑、器物、绘画、雕塑、装饰、葬具、铭刻书法以及对死者的殓葬。通过发掘和整理这些材料并探索相应的研究方法和理念,墓葬美术研究者已经进行了许多个案和宏观的研究项目,逐渐开辟出“墓葬美术”这一美术史研究和教学领域,同时也为世界范围的美术史研究和教育提供了新的内容和思考角度。从“考古美术”这个更宽广的角度看,墓葬美术既是考古美术的组成部分,也是进一步发展考古美术研究方法的一块基石。 “究天人之际,通古今之变、成一家之言”,这是做历史学者一个至高无上的理想。巫鸿教授在他的新著《天人之际:考古美术视野中的山水》中,试图为中国艺术中最具特色的山水画传统找到其最初的起源与发展脉络。西方也有自然山水,但他们叫风景,不同国家和民族有着自己对于自然世界的理解,中国的山水传统究竟是什么?最初是被如何表现的?当表现中国人对于自然理解的山水图像出现后,这些图像又如何进而发展成为一个持续演进的系统?山水在中国从来不限于真实的山和水,而是有很强的哲学、精神、宇宙观的意义,它往往是连接天地、沟通神人、涵括不同万物的媒介。所以,这本书在面上是想要把山水艺术产生和早期发展状况根据考古资料整理一下,骨子里则是希望往深处挖掘中国山水艺术传统的根源,是巫鸿教授一部颇具雄心的作品。