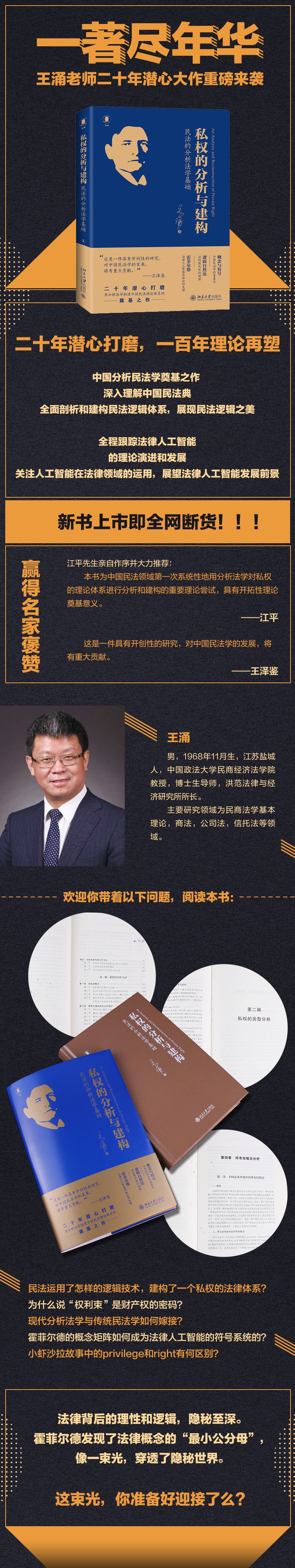

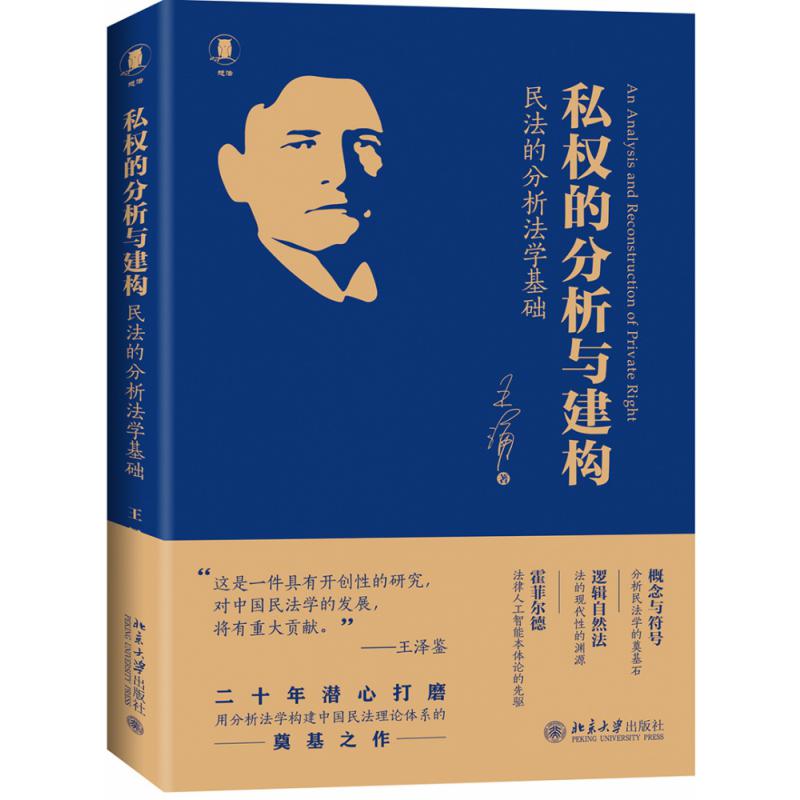

出版社: 北京大学

原售价: 98.00

折扣价: 66.70

折扣购买: 私权的分析与建构:民法的分析法学基础

ISBN: 9787301236765

王涌 ,男,1968年11月生,江苏盐城人,中国政法大学民商经济法学院教授,博士生导师,洪范法律与经济研究所所长。主要研究领域为民商法学基本理论,商法,公司法,信托法等领域。

所有权概念分析(一) 分析法学家认为,不同的法律制度中的所有权概念尽管不同,但是,实质上仍具有共同的因素,对这些共同因素的分析应当是“一般法理学”即分析法学的一项重要工作。但是,马克思在《哲学的贫困》一书中却说:“要想把所有权作为一种独立的关系、一种特殊的范畴、一种抽象的和永恒的观念来下定义,这只能是形而上学或法学的幻想。”不过,本书对这一法学的幻想倒是情有独钟。 我以为,所有权是一个概念,如果运用语义学的思维方法对其进行考察,就可以提出一个问题,即在语义学意义上,所有权概念到底指向什么?一般来说,一种法学上的冠以“权”字的概念,往往指向某一法律关系,但是,所有权要比法学上一般冠以“权”字的概念要复杂得多,它不仅指向一些可能的法律关系,同时也指向一种法律推理或权利推理的规则。具体说来,如下: 所有权概念的第一层含义:它指向若干可能的法律关系。 所有权概念实质上是在说明享有所有权的人即所有人在法律上的地位,它的第一层面的含义在于,说明所有人可能具有的权利,即所有人可能参与其中的法律关系。 所有权概念所指向的可能的权利即法律关系,不是一个法律主体与另一个法律主体之间的关系,而是所有权人与一切其他人的关系,这种复合性的关系可以分解为若干“一个法律主体与一个法律主体之间”的关系(简称“一对一”的关系),即所有权人与每一个其他人之间的关系。如果假设在一个法律体系的效力范围之内的法律主体的数目为n,那么,在这个法律体系中的所有权概念所包含的“一对一”的法律关系的数目就是n-1。 而所有权人与每一个其他人之间的可能具有的法律关系形式,即所有权人可能具有的权利之形式。民法学认为,所有权是一种“对物权”,所谓“对物权”并不是说这是对于物的权,“对物”在法律上的含义仅是指“对世”,即这是一种对于一切其他人的权利。在这一点上,凯尔森说得十分清楚:“对人权和对物权的区分可回溯到相对权利和绝对权利之间的区分。但对物权这一用语是引人误解的。严格地说,对物权也是对人权,是对人的权利,而不是像这一用语所意味的对物的权利。” 按照霍菲尔德的术语,应当包括以下四种: 1. (狭义)权利—义务:所有权人有权利要求每一个其他人不侵占其财物、不妨碍其对于财物的任意行为(如占有、使用甚至损毁行为),每一个其他人都有义务不侵占其财物、不妨碍所有权人对于其财物的任意行为。 在有的情形中,所有权人却无此权利,如在紧急避险中,他无权利要求紧急避险人不侵占或损毁其财产。 2. 自由—无权利:所有权人有自由对其财物进行任意行为,每一个其他人都无权利要求所有权人不进行对其财物的任意行为,如占有、使用甚至损毁等。在有的情形中,所有权人却无此自由,如在相邻关系中,他对其不动产的行为就不能影响邻居的安宁和光线等。 3. 权力—责任:所有权人有权力处*其财物,每一个其他人都有责任承受因所有权人的处*行为而产生的法律关系。在有的情形中,所有权人却无权力,如破产清算时,所有人无权力处*财产。随着法律社会化对所有权的限制愈来愈多,所有权人处于法律负担一方的情形就愈来愈多。 4. 豁免—无权力:每一个其他人无权力处*所有权人的财物,每一个其他人的处*行为对所有权人都不产生法律效力,即所有人具有对抗他人处*行为的豁免(权)。如在一物多卖的情形中,履行过物权行为的买受人即获得对物的所有权,他就可以对抗其他人的买受行为,其他买受人的买受行为不能改变他对物的所有权,这里的“对抗”就是豁免。在有的情形中,所有权人却无此豁免权利,如善意取得,第三人通过善意买受行为有权力消灭原所有权人的所有权。 至于共同共有,“共同共有”概念容易令人将其想象为共同共有人作为一个法律主体行使所有权,这种想象是错误的,是一种“偷懒”的做法。共同共有关系比单一的所有权关系略现复杂,这主要表现在关系的结构上,它存在对外与对内两种关系群,对外关系群是每一个共同共有人与共有人之外的每一个人的关系,对内关系群是共同共有人之间的法律关系。 对外关系群的内容与上面所述的所有权关系的内容基本一样,唯一的差异在于“权力—责任”关系上,单独一个共有人无权力处*共有财产。但更重要的是,在对内关系上,共有人之间在物的占有、使用、收益上是一种怎样的法律关系?相互之间均为Privilege,还是相互之间均有claim?相互之间关于权利分配的约定是什么性质?是否适用《合同法》?这都是模糊区域。 对内关系群的内容,大多数国家民法典主要在“分割财产”问题上规定了“无权利—无义务”关系,即一方共有人无权利在共有期间内要求分割共有财产。 对所有权权能理论的反思 相比以上的分析,民法中的所有权权能(占有、使用、收益、处*)的理论显得不太严谨。 什么是权能?大约有三种观点:第一种观点,权利人实现权利时所能实施的行为。第二种观点权利集合说,所有权是由各种权能组成的集合体,各项权能可以成为单独的权利,集合起来则为一个整体的所有权,因此所有权的权能是指构成所有权的权利。但是,问题在于,如果说所有权是各项权能的集合,则所有权缺乏某项权能就不构成所有权了。权能就不可能与所有权分离了。第三种观点权利作用说,所有权的各项权能不过是所有权的不同作用。 这四种权能实际上只包含了所有权中所具有的四种法律关系元形式中的两种,一是自由,占有、使用、收益三种权能实际上就是自由,即可以占有、可以使用、可以收益,而这三种权能还完全没有包含也不可能完全包含所有权中的自由的全部形式,因为对于一个物的自由行为具有无限的形式,不仅仅是占有、使用、收益;二是权力,处*权能就是权力。所有权所具有另外两种法律关系元形式即(狭义)权利和豁免却在民法的所有权权能理论中没有体现出来。 实际上,苏联法学家倒是早就指出了这一问题,维涅吉克托夫说:“仅以占有、使用、处*为内容的传统、限于三位一体的所有权定义并不能概括所有权人的全部主观权利的内容,必须加以完善。”一些其他学者试图从扩展所有权权能的角度来完善所有权概念,他们认为:“国家作为所有人所拥有的,不只是上述三项权能,而至少是四种权利,或者,是五种权能,甚至更多的权能。” 苏联法学家意识到列举几种权能并不能概括所有权的全部内容,但是,他们并没有说明为什么列举权能的方法不能概括所有权的全部内容,相反,还继续使用这种方法,试图列举更多的权能以概括所有权的全部内容。 我以为,列举权能的方法本质上是一种类型化的方法,它不是逻辑理念的类型化,而是事实类型化参见本书导论对法学中类型化方法的阐述。它通过事实形态来说明一种抽象概念在外延上的可能内容,这种方法只能列举常见的形态,而不能穷尽一个抽象概念一切可能的外延。正如罗马法学者彭梵得所言:“所有权人的权利是不可能以列举的方式加以确定的,换句话说,人们不可能在定义中列举所有权人有权做什么,实际上所有人可以对物行使所有可能行使的权利;物潜在的用途是不确定的,而且在经济社会运动中是变化无穷的,在某一特定时刻也是无法想象的。法只以否定的方式界定所有权的内涵,确定对物主宰权的一般约束,即规定法律限度。” 另外,需要补充说明的是,我在表述所有权概念的第一层的含义时,特别强调了它指向的是若干可能的权利,因为在许多情形下,物的所有权人并不享有以上所列举的全部权利,例如,房屋出租人对于已出租的房屋在出租期间就不享有占有、使用等自由,但是,我们不能就此否认出租人对于房屋所享有的仍然是所有权,所以,一些民法教科书说,所有权就是占有、使用、收益和处*的总和,将所有权视为一束固定的权利之集合,这在逻辑上面临一个矛盾,因为,严格说来,它必然将那些不饱满的所有权排除在所有权的范畴之外了。 由以上分析可以看出,每一个特定的所有权所包含的具体的权利内容是不同的,所以说,所有权不是一束固定的权利之集合,而是一束变动不居的权利之集合。既然是变动不居的,那就出现一个更为深刻的问题,我们依凭什么判断一种权利之集合是所有权,也就是说所有权的本质特性是什么?因为一个具有本质特性的概念尽管其外延变动不居,但是,万变不离其宗,这里,我们就要追问所有权概念的那个“宗”是什么? 我最初认为,处*权即权力(power)是所有权概念的“宗”之所在,但这并未击中肯綮,所有权概念的那个“宗”应当表现在本书下面所要论述的所有权概念的第二层含义之中。 《私权的分析与建构:民法的分析法学基础 》为王涌老师二十年心血之作,既有基础理论的架构,又与现今人工智能等领域的内容紧密相关,有非常强的理论性和实践指导意义,是具有开创性的研究。