出版社: 重庆

原售价: 25.00

折扣价: 15.50

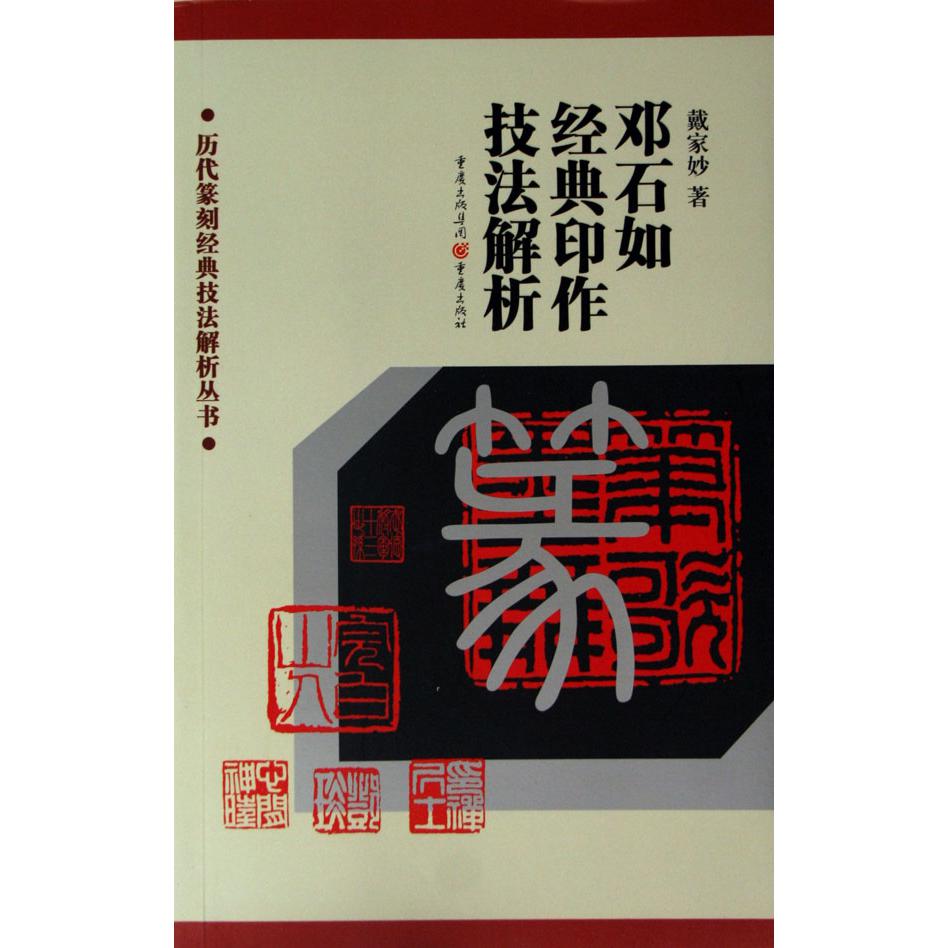

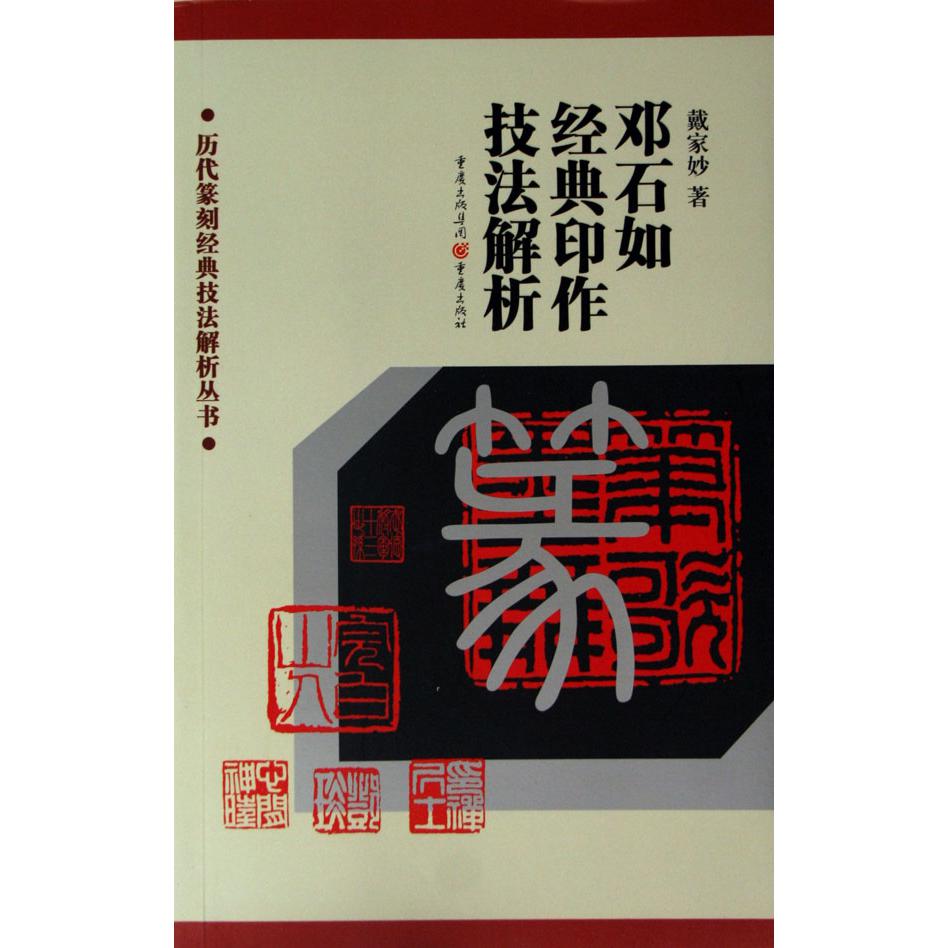

折扣购买: 邓石如经典印作技法解析/历代篆刻经典技法解析丛书

ISBN: 7536676603

邓石如因家境贫寒,早年辍学,壮年开始浪迹天涯,直至逝世前一年还 作泰山之游。因此,有关他学书习篆的经历,史书记载很少。邓石如自述学 篆时说“佘初以少温为归,久而审其利病,于是以国山石刻、天发神谶文、 三公山碑作其气,开母石阙致其朴,之罘二十八字端其神,石鼓文以畅其致 ,彝器款识以尽其变,汉人碑额以博其体。举秦汉之际零碑断碣,靡不悉究 。闭户数年,不敢是也。暇辄求规之所以圜,与方之所以为矩者以摹之。” (据吴育《完白山人篆书双钩记》中华书局影印本)可见,他的篆书是从唐李 阳冰人手的。现藏于上海博物馆的《谦卦篆书轴》和藏于故宫博物院的《周 易说卦传篆书轴》可以佐证,这两件作品同作于四十六岁,明显带有李阳冰 的痕迹。 秦以后,篆书很少有人会写,一直不振,直到唐代出了李阳冰,才稍有 起色。唐以后,识篆书的人很少。元明两代,一些人写篆书以新奇相矜。为 挽救此风气,赵孟頫、吾丘衍等就主张“以《说文》为根本”,“以求合乎 古者”,正雅去邪之意明显,这自然就影响到篆书的书写审美取向。康乾年 间,书坛有两位写篆书大家,一位是王澍(1668—1743),一位是钱坫(1741 或1744—1806),也是写“二李”篆书,只是他们喜欢将毛笔剪齐作书,虽 得“二李”之凝练,却失之干枯,笔力软弱,缺乏生气。江声学《石鼓》、 《国山》,为一代高手,不过书风也很接近。比邓石如略后的孙星衍、洪亮 吉写篆书也是走王、钱一路,可见当时写篆书的风气。汉魏以后,篆书所以 不绝,实为阳冰一人之力。这一路的篆书,元代的赵孟頫、吾丘衍、泰不华 ,明代的李东阳等,都是以《说文》为本。《说文》的篆书是五代徐铉写的 ,徐也是学李阳冰的。王、钱、孙、洪诸家都是大学问家,也都研究金石学 ,写篆书大多谨守斯翁家法,并以此为正统。尤其钱坫刻有一印“斯冰而后 ,直至小生”,可见其自命不凡。邓石如为布衣,没有任何枷锁,因而能“ 审其利病”,自吐胸臆,从中摆脱出来。赵之谦称赞邓石如是“天四人六” ,也就是钦佩邓石如的这种创造精神。但成就大书家只有才华是不够的,还 得有广博的学问,宏伟的抱负,坚毅的品质才行。邓石如一生游历,“所见 博,所临多,熟古今之体变,通源流之分合。尽得于目,尽存于心,尽应于 手,如蜂采花,酝酿久之,变化纵横,自能成效”。(见康有为《广艺舟双 楫》)邓石如三十八岁时客居南京梅家,梅家藏有《石鼓文》、《峄山碑》 、《秦石刻》、《城隍庙碑》、《三坟记》等珍品拓本,他得以遍观临摹, 据传各种都临了近百本,还手写《说文解字》二十本,半年而毕,可见其用 功之勤,毅力之坚了。 邓石如篆书在李阳冰的基础上,上溯秦李斯,并参人《石鼓文》笔意, 惯用长锋羊毫,不加剪截,铺毫作书,浓墨酣畅,神完气足,开创一代新风 。当时有人指责他“破坏古法”,因为小篆自秦以后,基本是以《说文》篆 书为归,元明几位大家都写得非常光洁,两头圆平,而邓石如的写法是饱墨 铺毫,以隶为笔,方圆自任,为后来人开方便之门。正如赵之谦所说的那样 :邓石如篆书“笔笔从隶出,其自谓不及少温当在此,然此正自越过少温” (见《题司马温公家仪残册》)。康有为在《广艺舟双楫》中也是这样认为: “完白山人未出,天下以秦分为不可作之书,自非好古之士,鲜能为之。完 白既出之后,三尺竖僮,皆能为篆。”邓之后的何绍基、吴让之、杨沂孙、 徐三庚、吴大□、赵之谦、吴昌硕以及现代诸大家无不用此法,可见其影响 之深远。笔者以为,邓石如的功劳是破解了篆书的神秘色彩,赋予如同楷书 、行草书一样的书写方便,吸引了众多的文人握管习篆,且为社会各界人士 所爱好。所以,邓石如开篆书新风之外,兼有普及之功。 P10-P11