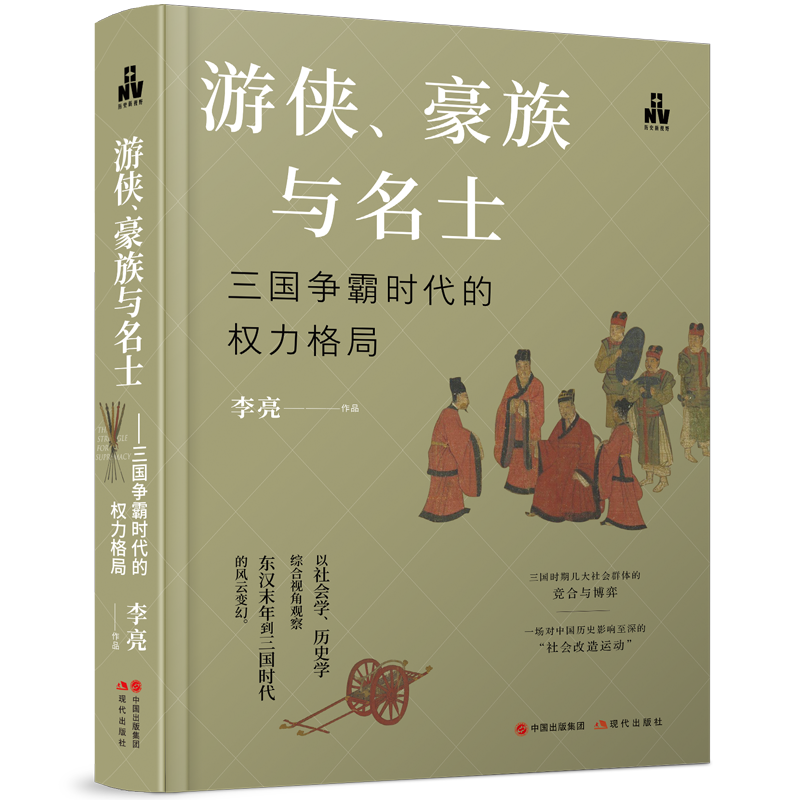

出版社: 现代出版社

原售价: 86.00

折扣价: 55.03

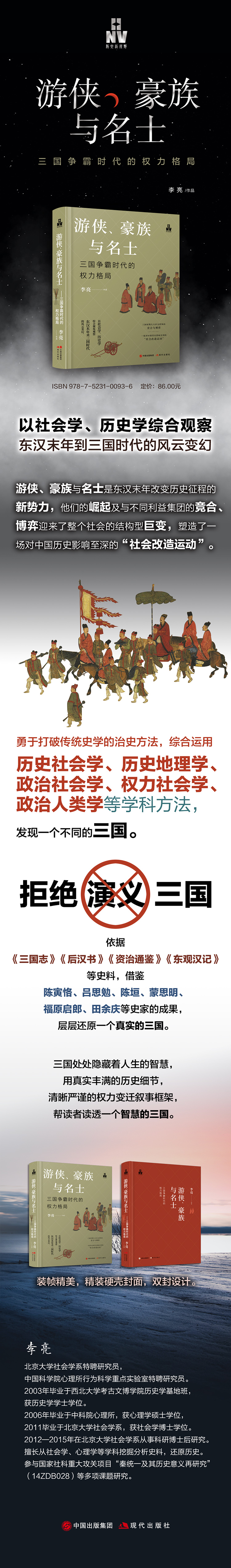

折扣购买: 游侠、豪族与名士 : 三国争霸时代的权力格局

ISBN: 9787523100936

李亮,北大社会学系特聘研究员,中科院心理所行为科学重点实验室特聘研究员。2003年毕业于西北大学考古文博学院历史学基地班,获历史学学士学位。2006年毕业于中科院心理所,获心理学硕士学位,2011毕业于北京大学社会学系,获社会学博士学位。2012—2015年在北京大学社会学系从事科研博士后研究,擅长从社会学、心理学等学科挖掘分析史料,还原历史。参与国家社科重大攻关项目“秦统一及其历史意义再研究”(2014年,14ZDB028)子课题“秦国的崛起与秦统一”等多项课题研究。

争权夺利:解码官渡之战背后的秘密 曹操之所以能取得官渡之战的胜利,主要得益于颍川集团与河北集团的内斗,其中,颍川集团的主要人物许攸和张郃的投降,是关键因素。 前面提到,许攸是追随袁绍到河北去的核心谋士之一,两人关系很密切。许攸是南阳人,颍川和南阳两郡邻近,许攸和颍川的荀谌、辛评、郭图等人,同属于颍川集团。《三国志·魏书·荀彧传》记载,曹操的谋士荀彧对许攸的评价是“贪而不治”,并预测当逢纪、审配在官渡之战中“留知后事(留守邺城)”时,“若(许)攸家犯其法,必不能纵(放纵)……不纵,攸必为变”。事态的发展果然如此。 同传说:“审配以许攸家不法,收其妻子,攸怒叛绍”。审配属于河北集团,对颍川集团许攸家族的处理,不能说完全是为公。因为《三国志·魏书·武帝纪》注引《魏书》记载,审配的家族就是一个“藏匿罪人,为逋逃主”的“豪强擅恣”之家,同样是“不法”的,可能还超过许攸家族。因此,审配对许攸一家的处理,可能是两个集团矛盾引发的必然结果,审配是借着处理许攸家族,来打击颍川集团。 这时,正是曹操与袁绍长期对峙官渡的关键时刻。《三国志·魏书·袁绍传》说:“百姓疲乏,多叛(背叛曹操)应绍,军食乏。”《后汉书·袁绍传》说:“河南人疲困,多畔应绍。”这时,许攸对袁绍说:“曹操兵少……,许(许都)下余守执必空弱。若分遣轻军,星行掩袭,许拔则(曹)操成禽(擒)。如其未溃,可令(曹军)首尾奔命,破之必也。”许攸的计策是高明的,但是袁绍并没有采纳。“会(许)攸家犯法,审配收系之,攸不得志,遂奔曹操。”这条史料可以佐证,许攸投奔曹操的主要原因,是颍川集团的政治打击。 曹操正处于劣势,形势危急。在这个关键时刻,许攸背叛袁绍投靠曹操,对曹操取得胜利是有决定意义的。《三国志·魏书·武帝纪》注引《曹瞒传》对此有较详细的描述。首先,曹操听说许攸前来,就迫不及待地“跣出迎之”,并抚掌笑着说:“子远,卿来,吾事济矣!”可见曹操对许攸的重视。前面提到,曹操和许攸在洛阳时就是朋友,同属反宦官集团的人物,许攸曾邀请曹操参加废汉灵帝的政变,说明两人关系十分密切。 接着,许攸针对曹军的弱点,提出了使曹军从被动变为主动的计策,他说,曹军“孤军独守,外无救援而粮谷已尽,此危急之日也。今袁氏辎重有万余乘,在故市、乌巢,屯军无严备。今以轻兵袭之,不意而至,燔(烧)其积聚,不过三日,袁氏自败也”。曹操采纳了许攸的建议,最终取得了官渡之战的胜利。 《三国志·魏书·崔琰传》注引《魏略》说:“(袁)绍破走,(曹操)及后得冀州,(许)攸有功焉。攸自持勋劳,时与太祖(曹操)相戏,每在席,不自限齐,至呼太祖小字”,并说:“某甲(指曹操),卿不得我,不得冀州也”。曹操笑着回答说:“汝言是也”,然而心理却对许攸十分不满。有一次许攸和仆从一同出邺城的东门,他对随行人员说:“此家(指曹操)非得我,则不得出入此门也。”这句话传到曹操耳中,曹操立刻将许攸打入大牢。这些都说明,曹操能大破袁绍取得冀州,许攸是关键人物,即是曹操本人也不得不承认这点。 张郃的投降同样如此。《三国志·魏书·张郃传》说:“张郃字儁乂,河间鄚人也。汉末应募讨黄巾,为军司马,属韩馥。馥败,以兵归袁绍。绍以郃为校尉,使拒公孙瓒。瓒破,郃功多,迁宁国中郎将。太祖(曹操)与袁绍相拒于官渡,绍遣将淳于琼等督运屯乌巢。”当曹操采纳了许攸的建议,亲自率兵攻打乌巢时,张郃对袁绍说:“曹公兵精,往必破琼等;琼等破,则将军军事(大势)去矣,宜急引兵救之。”可以说,张郃的建议是极富远见的,也是符合当时的实际情况的。 郭图却不同意张郃的建议,他对袁绍说:“郃计非也。不如攻其本营,势必还,此为不救而自解也。”郭图向袁绍献的是“围甲救乙”的计策,也很有见地。张郃坚决反对:“曹公营固,攻之必不拔,若琼等见禽(擒),吾属尽为虏矣。”袁绍不知所从,只得采取折中方案,派一队轻骑去支援淳于琼,同时,派重兵去攻打曹操的大本营,看来,袁绍是倾向郭图意见的。事态发展果然如张郃的预料,袁绍没有攻破曹营,曹操却攻破了乌巢。郭图十分惭愧,便向袁绍进谗言,说:“(张)郃快(幸灾乐祸)军败,出言不逊。”张郃害怕袁绍责怪,“乃归太祖”。 但在张郃投降曹操的时间上,这里所记载的,却与《武帝纪》和《袁绍传》不同。这个问题很重要,有必要详细说明。裴松之已注意到这一点,在其注中指出:“案《武纪》及《袁绍传》并云:袁绍使张郃、高览攻太祖(曹操)营,郃等闻淳于琼破,遂来降,(袁)绍众于是大溃。是则缘(原因)郃等降,而后绍军坏(败)也。至如此传(指《张郃传》),为绍军先溃,惧郭图之谮(谗言),然后归太祖,为参错不同矣。”为什么会有这样“因果不同”的巨大差异呢?《三国志集解》所引姜宸英的意见给了我们揭开这个谜团的一把钥匙。 姜宸英认为:“此必(张)郃家传自文(掩盖)其丑,故与《武纪》《绍传》互异同。”就是说,袁绍兵败官渡,是由于张郃突然投降曹操所致,而家传中却有意回避了这一点。《三国志·魏书·荀彧传》同样说:“太祖(曹操)自将攻破之,尽斩(淳于)琼等。绍将张郃、高览烧攻橹桥,绍遂弃军走。”张郃来投曹操,曹洪却疑虑重重,这时,已经投降曹操的许攸对曹洪说:“郃计不用,怒而来,君何疑?”听了许攸的保荐后,曹洪才打消了疑虑。 确定张郃投降的时间,对了解官渡之战中袁绍为什么会全军溃败,是至关重要的。我们暂且不去评价张郃与郭图的计策孰优孰劣,因为在具体的场景下,一个很小的因素就可能影响战争的走向。但张郃投降的动机,一定是他与郭图之间的矛盾引发的。张郃是河间鄚县人,河间属于冀州,在颍川集团的郭图看来,他是敌对阵营河北集团的重要成员。郭图排斥和攻击张郃的建议,除了有战术上的不同理解外,主要是两个集团矛盾的直接反映。 其实早在袁绍打算进攻曹操之前,郭图对河北集团的沮授,也有过类似的举动,并借此夺取了沮授的兵权。《三国志·魏书·袁绍传》注引《献帝传》记载,袁绍准备进攻许都,河北集团的沮授、田丰劝谏说:“师出历年,百姓疲弊……宜先遣使献捷(向献帝问安)天子,务农逸民;若不得通,乃表曹氏(曹操)隔(阻碍)我王路。然后进屯黎阳。渐营(逐渐安营)河南,益作舟船,缮治器械,分遣精骑,钞(钞掠)其边鄙,令彼(曹操)不得安,我取其逸。三年之中,事(统一关东)可坐定也。”沮授的建议,稳扎稳打、以逸待劳,不仅可以让曹军疲于奔命,而且将战争的主动权牢牢地掌握在自己手中,可以说远见卓识,是从战略高度打这场战争。 当时,沮授是整个冀州军的监军,位高权重,这必然引起颍川集团的惮嫉,于是,郭图等坚决反动沮授的建议,对袁绍说:“以伐曹氏,譬若覆手,今不时取,后难图也。”袁绍最终采纳了郭图等的建议,要与曹操决一死战。郭图等乘机向袁绍进谗言说:“(沮授)监统内外,威震三军,若其浸(威望势力)盛,何以制之?……且御众于外,不宜知内(不知道心里的打算)。”于是,袁绍分监军为三都督,让沮授、郭图和淳于环各监督一军,这等于变相剥夺了沮授的大权。 从这件事情上看,在袁绍发兵之前,河北集团和颍川集团为了控制兵权,已经开始明争暗斗,甚至不惜相互诋毁,这些都为官渡大败埋下了隐患。 我们看到,无论是袁绍出兵前,还是在官渡之战的相持阶段,甚至战争已经打响,袁绍集团内部却接二连三、牵四扯五的出现相互倾轧的事情。河北集团的审配打击颍川集团的许攸,颍川集团的郭图打击河北集团的沮授、张郃。这些矛盾的直接结果,就是在官渡之战的关键时刻,许攸、张郃分别投降曹操,最后引发了袁绍的失败。当然,袁绍兵败官渡的原因很多,但是袁绍集团内部的政治斗争,是决定这场战争走向的主要因素,这一点,绝不能忽视。 ★ 打破传统史学的治史方法,综合运用历史社会学、历史地理学、政治社会学、权力社会学、政治人类学等方法,观察东汉末年到三国时代的风云变幻,发现一个不同视角下的三国。 ★拒绝演义三国,依据正史史料,借鉴陈寅恪、吕思勉、陈垣、蒙思明、福原启郎、田余庆等史家的成果,以三国权力分配与变迁的真实剖面图,层层还原一个真实的三国。 ★ 三国处处隐藏着人生的智慧,用真实丰满的历史细节,清晰严谨的权力变迁叙事框架,帮读者读透一个智慧的三国。 ★游侠、豪族与名士是三国时代改变历史征程的新势力,他们的崛起及不同利益集团的竞合、博弈迎来了整个社会的结构型巨变,演绎出一幕幕跌宕起伏的历史画面。 ★一场场精彩纷呈的三国争霸,其实质是对中国历史影响至深的社会改造运动。