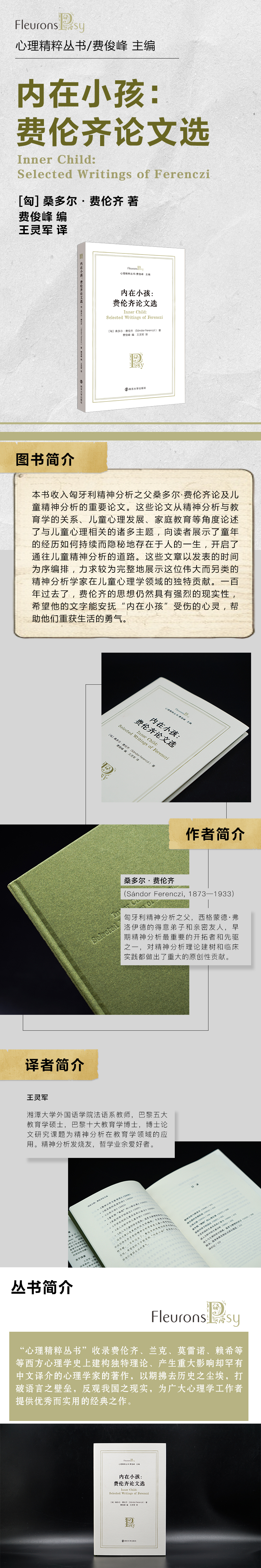

出版社: 南京大学

原售价: 52.00

折扣价: 31.80

折扣购买: 内在小孩:费伦齐论文选 心理精粹丛书

ISBN: 9787305267413

桑多尔·费伦齐(Sándor Ferenczi, 1873—1933),匈牙利精神分析之父,西格蒙德·弗洛伊德的得意弟子和亲密友人,早期精神分析最重要的开拓者和先驱之一,对精神分析理论建树和临床实践都做出了重大的原创性贡献。 译者简介:王灵军,湘潭大学外国语学院法语系教师,巴黎五大教育学硕士,巴黎十大教育学博士,博士论文研究课题为精神分析在教育学领域的应用。精神分析发烧友,哲学业余爱好者。

如果孩子能够从这样的伤害中恢复过来,他会感到极度的混乱。事实上,他已经分裂了,既是无辜的,又是有罪的,他对自己感受的信任也被打碎了。此外,成年人由于悔恨而变得更加愤怒,并备受折磨,他的行为变得更加粗鲁,这会导致孩子更深刻地认识到自己的过错而感到更加羞愧。侵害者会表现得若无其事,他会自我安慰:“哦,他只是个孩子,什么都不懂,他会忘记这一切的。”几乎总是如此。在这样的事情之后,经常会看到引诱者恪守严格的道德观念或宗教原则,试图通过这种方式来救赎孩子的灵魂。 通常情况下,孩子与另外一个可以信赖的人之间的关系——在所选择的个案中是母亲——往往没有亲密到使他可以从她那里获得帮助的程度;孩子做出的一些微小的尝试都被母亲视为傻事而遭到拒绝。受到虐待的孩子,要么变成一个机械顺从的人,要么变成顽固抵抗的人,但他自己也难以理解产生这种态度的原因。他的性生活难以正常进行,也许会变得扭曲;我在这里不讨论由此可能产生的神经症和精神病。从科学的角度来看,这个观察中重要的假设是,尚未充分发展的人格在遭遇突然发生的痛苦经历时,不是通过防御,而是通过焦虑性认同,内摄威胁或侵害他们的人来应对。直到现在我才明白,为什么我的患者如此顽固地拒绝采用我期望的方式,而是通过仇恨或防御来应对受到的伤害。他们人格中的一部分,甚至可以说是核心部分,仍然停滞在某一时刻和某一水平上,在这样的情况下要求他们做出他塑的反应是不可能的,他们会通过某种模仿,采取自塑的方式做出反应。这样,就形成了一种完全由“本我”和“超我”组成的人格,因此在面对痛苦时,他无法表达自己;就像一个尚未完全长大的孩子,假如缺乏母性的保护和无限温柔时,他便无法忍受孤独。在这里,我们需要参考弗洛伊德长期以来发展的思想,他强调了在能够感受客体爱的能力之前,需要经过认同阶段。