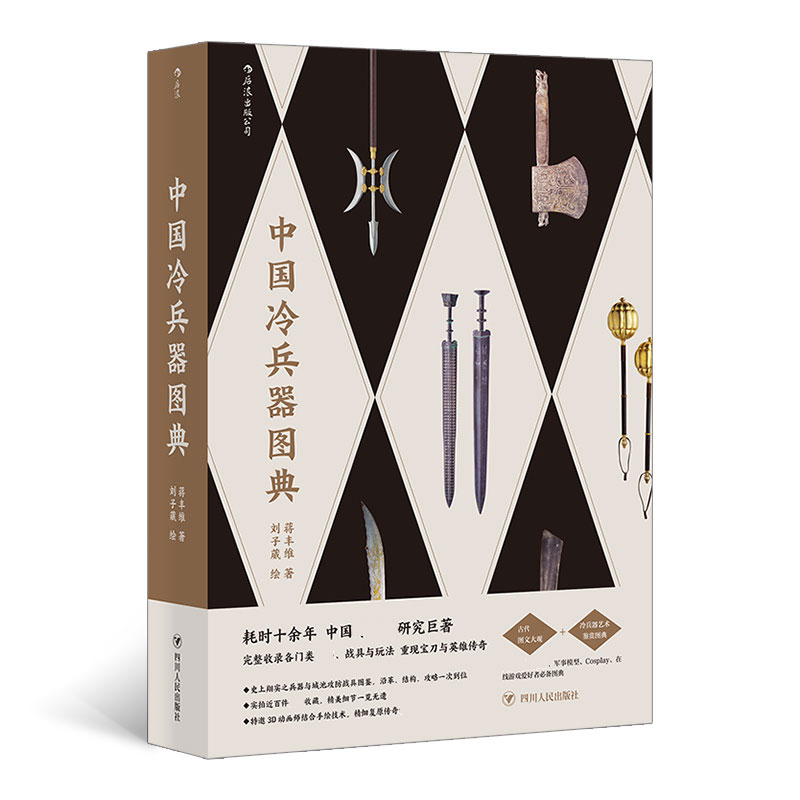

出版社: 四川人民

原售价: 138.00

折扣价: 89.70

折扣购买: 中国冷兵器图典

ISBN: 9787220119866

蒋丰维, 生于1976 年,祖籍江苏。台 wan中山大学外国语言与文学研究所硕士。英美文学专业讲师、翻译,致力于古代历史与兵 qi研究。曾任《幼狮文艺》月刊特约连载专栏作家。译作有《交友900 句典》《水彩画家私传笔记》《素描全书》等。著作有《中国兵 qi事典》。

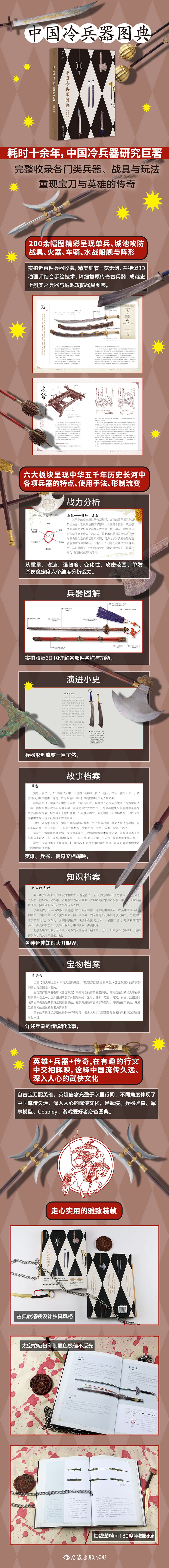

导论一:兵 qi,见证历史演进和文化交流 中国是世上现存最古老的国家,由于历史悠久,战斗方面的经历自然相当丰富;在其广大的地域与众多民族等要素影响之下,交融形成了独树一帜的战斗文化。 中国不但被誉为“功夫之乡”,兵 qi的种类之多更是令人目不暇接。从大规模的疆场征伐作战,到日常的缉捕盗匪与江湖私斗,战争舞台从平沙万里的北方,到水乡泽国的南方,随着场合与地形的变化,加以使用者与门派之间的不同,遂产生了种种造型与用法均异的兵 qi。 十八般武艺 我们常以“十八般武艺”作为种类众多的武 Qi的总称,并衍生为各种技能的统称。这样的说法早至宋元时代即已出现,而这十八般中所包含的细项也多有不同。举例而言,在《水浒传》开首时提到史进 学全十八般武艺,说的是“矛锤弓弩铳,鞭锏剑链挝,斧钺(yuè)并戈戟,牌棒与qiang杈”。另一派主张则认为应追溯到战国时代的名将孙膑与吴起所提出的理论,分成九长九短:“qiang戟棍钺叉镋钩槊环,刀剑拐斧鞭锏锤棒杵。” 另外还有类似“刀qiang剑戟,斧钺钩叉,镋棍槊棒,鞭锏锤挝,拐子流星”的顺口溜版本。此外,明清时流行的说法则是“一弓,二弩,三qiang,四刀,五剑,六矛,七盾,八斧,九钺,十戟,十一鞭, 十二锏,十三挝,十四殳(shū),十五叉,十六耙头,十七棉绳套索,十八白打”。其中白打也就是空手搏击,虽不算作兵 qi,却是各种武艺的入门之始。 类似的说法还有许多,每个版本都不大一样。光是这里,就包含了数种不同的兵 qi在内,更别说是变化繁多而难以归类的各种奇门兵 qi与暗器了。 此外在这些大项目里,还可以依相异的形制做子分类。举例而言,qiang这一项中就有钩镰qiang、龙刀qiang、梭qiang等种种变化版本,而个别在用法上比原有qiang法更巧妙。 随着环境与战法的演变,武 Qi也不断地随之变化,由早期盛行的大尺寸长矛与铍等武 Qi,演变到适于骑兵战的各种qiang类。宋朝火器开始发达以后,遂有了加装喷筒,可以先点火再行近身战的梨花qiang;到了明朝,倭寇进犯沿海,为对付使中国军队头疼的良钢日本刀,名将戚继光利用地方特产研发出令人吃惊的qiang系兵 qi——狼筅。 再以射程武 Qi为例,《三国演义》中的评论“大江之上,弓箭为先”,见证了弓箭不受地形限制,远程先发制人的强悍效果。原本弓箭对精准度与稳定性的要求,通过机具设计得以补足,冷兵 qi时代的杀手武 Qi——弩,诞生了。 弩不仅使用容易,更强化了既有的射程与威力优势,俨然无敌于沙场。功能日益强化后,弩的角色遂更加多元,除各种进阶改良尝试外,更开发出便于隐藏使用的缩小版本背弩,与正好完全相反的超大型兵 qi床弩。床弩将原本性能与尺寸提升后,一跃而成为攻城兵 qi。 然而,即使在弩独擅胜场的时代下,弓箭也始终没有缺席,其后又演化成了火箭与强化版一窝蜂之类的兵 qi,更衔接并引领了日后的火器发展。 若我们用近年大数据理论来进行分析的话,似乎能看到相似的轨迹与脉络。自起初的单兵武 Qi开始,兵 qi的演化,一方面是分流,有了应个别所需的细部歧异发展;然而另一方面却是合流,吸纳工艺技术演进与不同文化,然后统整出更有效率,也更适于团体协同联动作战的利器,试图让一加一发挥出大于二的效果。每一种武 Qi,都在无形间见证了历史演进与文化交流,留下了许多精彩故事。 中国武侠文化 这样的兵 qi演进史,更深深影响了中国的武侠与战斗文化。举例来说,中国特有的武侠小说常被用来与西方的骑士传奇相提并论——两者的主角均以行侠仗义、济弱扶倾为己任。但相对于西方的骑士冒险奋勇,中国的武侠更贴近常人的一般生活。 除去部分罗宾汉类型的故事外,西方冒险的主人公,往往是佩着宝剑的白马王子或骑士等贵族,他们为了信仰或心爱的女士而力战恶龙、巨人或邪恶魔法师等超自然的对手,故事往往充满魔幻浪漫的风格。与之相较,中国的侠就平易近人许多,部分历史故事人物除外,江湖上行走的侠客,绝大多数是一介布衣。只要有心,人人都可以是大侠,可用的武 Qi更是千奇百怪——君不见即使没有名刀宝剑,乔峰的打狗棒或楚留香的折扇,到了他们这种大侠的手上,一样帅到掉渣。 此外,中国武侠中的反派仍居大多数,这使得善恶之间的角力更为写实而富戏剧张力,对决与战斗场面也更让人宛如身历其境。不像西方骑士常不齿于暗箭伤人而总爱近身搏斗,更为实际而精明的中国人可不大管这些——冷不防来支毒箭或飞镖暗算这种事可算得是家常便饭。在武 Qi种类多而使用限制少的状况下,战斗遂更显得诡谲难料。 这样的战斗风格,正是历史上古代中国的缩影,也与西方战史相映成趣。十五世纪初,英法百年战争的阿金库尔战役中,高傲的法国贵族们,受天气、地形与战法之累,惨败在英国长弓手箭阵下。相形对照,中国人口稠密、历史悠远,自东周便战祸频仍,因此兵家很早即开始摸索整理类似的心得,战法的演变趋势也更早成形。《孙子兵法》中“不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军”“绝地勿留,围地则谋”等训诫,若能来个时空穿越,让败北的法军听到的话,想来他们或许会频频点头称是吧? 洞悉人性的兵家韬略 而兵家的战斗文化,甚至超越战场上的较量,进而延伸到心理与韬略层面。春秋时,宋襄公一味拘泥于“害义”,迂腐地坚持原则而落得身伤辱国,成了历来最佳负面教材。如《孙子兵法》中所说,“兵者,诡道也”。由此而起的“攻其不备”“暗箭难防”等战法,由于更为有效,因此不仅小说中,在现实世界也屡见不鲜。而如“百里而趋利者蹶上将”“围师必阙,穷寇勿迫”等,实在是洞悉人性、众所耳熟能详的名句。饱经战斗洗礼的中国古人留下无数类似的经验,甚至历经时代考验,成了今日经 商者的圭臬,其历久弥新可见一斑。 无论规模大小,战斗往往不只是斗力,更在于斗智。如何善用活用天时、地利,以应对敌人攻势,并将自身的优势发挥到极限,是所有面对竞争的战斗者的共同课题。沙场上纵横于千军万马中的猛将如此,江湖恩怨中仅牵涉数人在内的私斗亦然。 因为如此,才有了种种形状、用法各异的兵 qi与武术,其中不乏至今仍令人惊叹的精巧发明与发现。以中国功夫“借力使力”为例,它运用了物理学中的杠杆原理与惯性作用等,巧妙地发挥四两拨千斤的惊人威力。武术如此,兵 qi自然也不例外。这些可贵的成就,值得我们好好研究与保存 ◎200 余幅图精彩呈现单兵、城池攻防战具、火器、车骑、水战船舰与阵形 实拍近百件兵 qi收藏,精美细节一览无遗,并特邀3D 动画师结合手绘技术,精细复原传奇古兵 qi,成就史上翔实之兵 qi与城池攻防战具图鉴。爱好者必备图典。 ◎六大板块呈现中华五千年历史长河中各项兵 qi的特点、使用手法、形制流变 战力分析:从重量、攻速、强韧度、变化性、攻击范围、单发杀伤稳定度六个维度分析战力;兵 qi图解:实拍照及3D 图详解各部件名称与功能;演进小史:兵 qi形制流变一目了然;故事档案:英雄、兵 qi、传奇交相辉映;知识档案:各种延伸知识大开眼界 ◎兵 qi×艺术 冷兵 qi,颜值和性能俱佳,既是古代世界令人闻风丧胆的大杀器,又是冷艳的武 Qi艺术品,体现了当时高超的制作工艺和完美的装饰艺术。 ◎英雄+兵 qi+传奇 自古宝刀配英雄,英雄、兵 qi、传奇在幽默活泼的行文中交相辉映,英雄信念充盈于字里行间,淋漓尽致地体现了中国流传久远、深入人心的武侠文化。 ◎武侠、兵 qi鉴赏、军事模型、Cosplay、在线游戏爱好者必备图典