出版社: 研究

原售价: 98.00

折扣价: 47.04

折扣购买: 史记疑案:争议千年的十大疑案研究

ISBN: 9787519915605

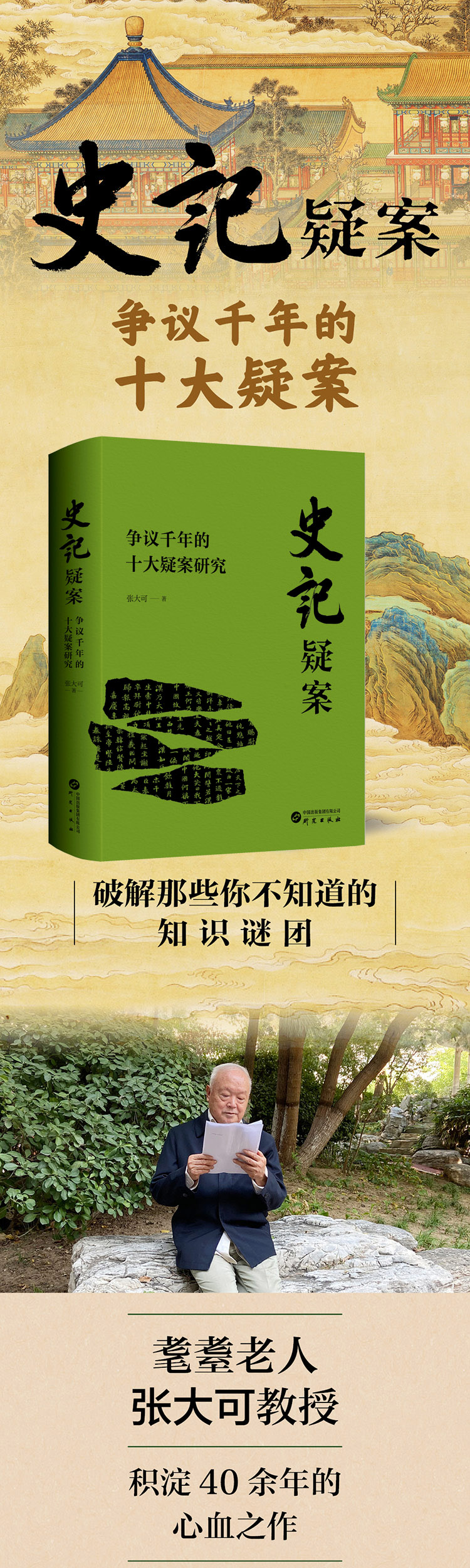

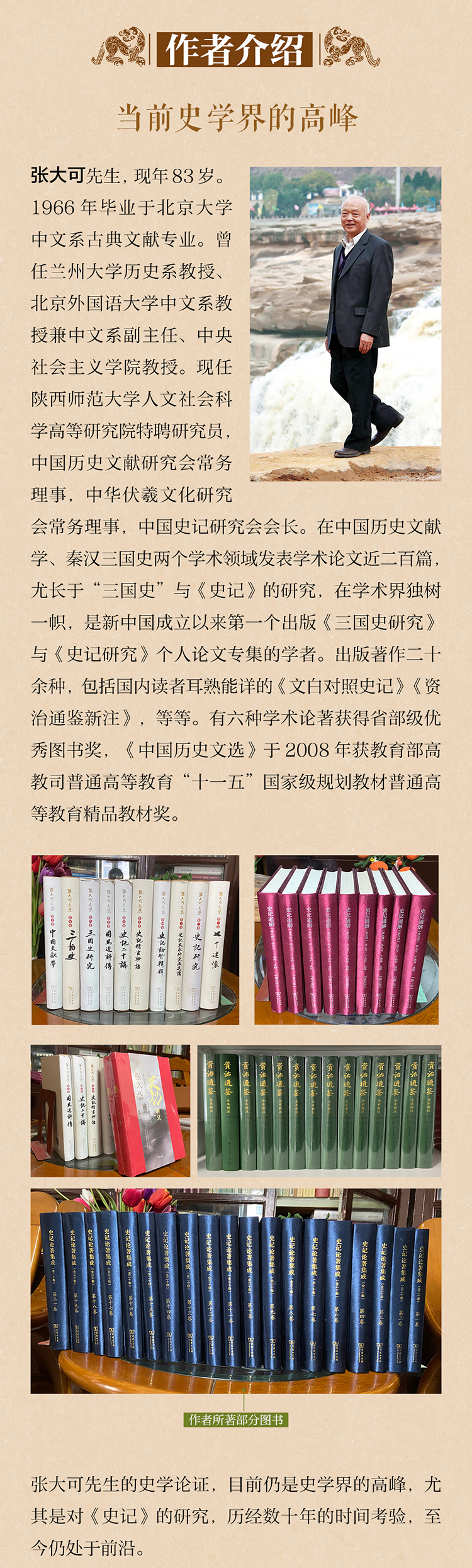

张大可先生,现年83岁。1966年毕业于北京大学中文系古典文献专业。曾任兰州大学历史系教授、北京外国语大学中文系教授兼中文系副主任、中央社会主义学院教授。现任陕西师范大学人文社会科学高等研究院特聘研究员,中国历史文献研究会常务理事,中华伏羲文化研究会常务理事,中国史记研究会会长。在中国历史文献学、秦汉三国史两个学术领域发表学术论文近二百篇,尤长于“三国史”与《史记》的研究,在学术界独树一帜,是新中国成立以来第一个出版《三国史研究》与《史记研究》个人论文专集的学者。出版著作二十余种,包括国内读者耳熟能详的《文白对照史记》《资治通鉴新注》,等等。有六种学术论著获得省部级优秀图书奖,《中国历史文选》于2008年获教育部高教司普通高等教育“十一五”国家级规划教材普通高等教育精品教材奖。 张大可先生的史学论证,目前仍是史学界的高峰,尤其是对《史记》的研究,历经数十年的时间考验,至今仍处于前沿。

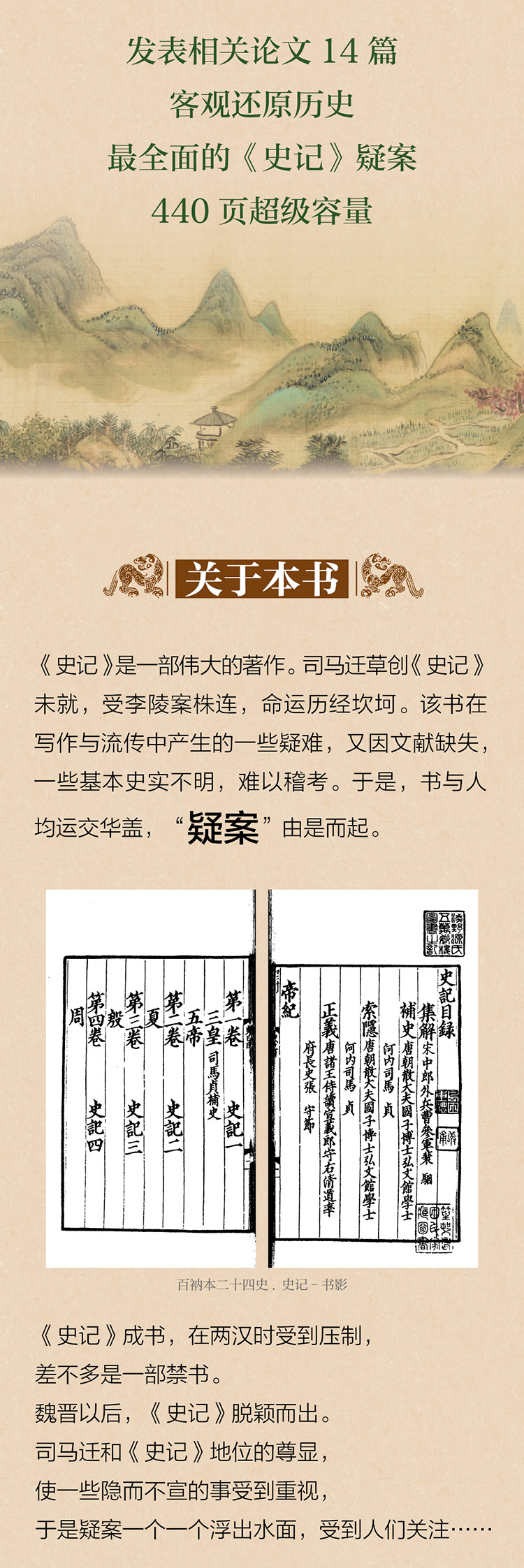

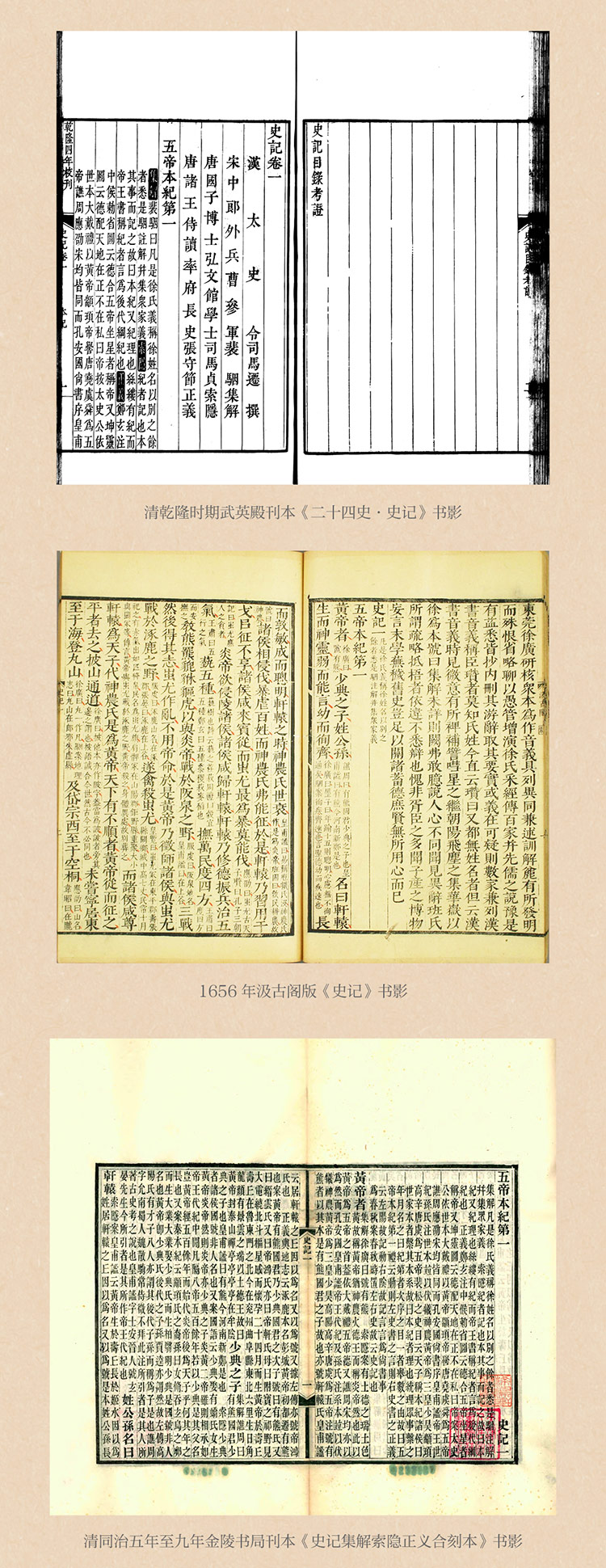

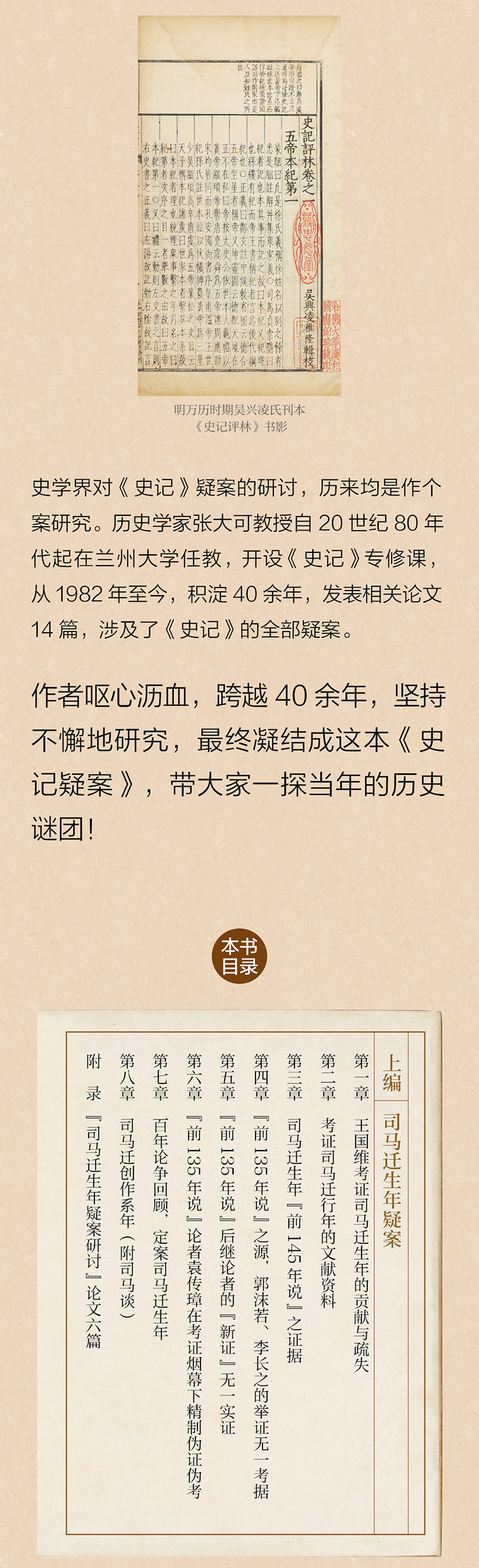

引 言 一 司马迁生年并存两说,源于唐代形成的《史记》三家注。《史记索隐》司马贞说,汉武帝元封三年,即公元前108年,司马迁二十八岁,上推生年为公元前135年。《史记正义》张守节说,汉武帝太初元年,即公元前104年,司马迁四十二岁,上推生年为公元前145年。两说年差正好整十年。两说并存,分别省称为“前135年说”与“前145年说”。 1917年,王国维开启了对司马迁行年的研究,从此,司马迁生卒年成为一个学术论争的课题。至2015年纪念司马迁诞辰2160周年,司马迁生年的十年之差,又一次成为论争的话题,自王国维以来正好一百年,可以说是一个百年论争的老话题。王国维考证主“前145年说”,论证内容定格在《太史公行年考》中。本编“司马迁生年疑案”,分为八章,承接王国维的《太史公行年考》,专题考察司马迁一生的行年。而以“司马迁生年疑案”为题,旨在凸显司马迁“生年疑案”四个字,有两大意义:一是司马迁行年中的生年两说有十年之差,论争已历百年,几代人的殚精竭虑,应该有一个阶段性的总结;二是定案司马迁的生年,必须考订司马迁一生的行年来验证,任何孤立地考证司马迁的生年,或者寄希望于地下的铁证,都是徒劳的。因为司马迁在《史记》与《报任安书》中,留下了较为丰富的行年资料,据之可以定案司马迁的生年。只有无解的问题留下成为悬案,无可奈何地期待地下文物某天冒出铁证。例如“司马谈作史”就是一个无解的悬案(详本书下编本题考论),某一天地下出土了司马谈的手迹,这就是铁证。“司马迁生年疑案”,经过百年论争回顾,通过对司马迁行年资料的考察,已经有解,还说什么等待地下铁案,实属无稽、无趣,可以说是荒诞的遁词。对于司马迁的生年,任何一条孤立的所谓“铁证”,也不能违背《史记》留下的司马迁行年资料呈现的人生轨迹。司马迁为《史记》而生,为《史记》而死,他的生命化成了《史记》,他的行年资料伴随《史记》的成书过程而遗留,离开《史记》成书,抽象考察司马迁的行年和生年,不会有定论。学术贵歧,但要征实,固执己见,用力愈勤,愈将步入歧途。这一点,通过司马迁生年十年之差的百年论争梳理,给我们留下深刻的经验和教训。 司马迁自己不能写下他的卒年,但也没有记下自己的生年。由于班固在《汉书·司马迁传》中也没有记载生卒年,于是留下千年疑案。学术界推论司马迁生年有六种说法,卒年有八种说法。司马迁生年定格他的人生经历,直接涉及《史记》写作的时代背景,对于《史记》成书有极大的影响,因而也成为司马迁行年研究的重中之重。司马迁卒于《史记》完成之后,因而他的卒年对于《史记》成书的直接影响,比起生年要小得多,所以《史记》三家注只对司马迁生年作了注释,而对卒年未予关注。但是,司马迁的卒年涉及他一生的年岁,毫无疑问也是一个行年研究的重大问题,本编只在第七章予以附论,作出交代。司马迁一生的重要行年关节点,对于《史记》成书,以及考证司马迁生年都是至关重要的因素,因此本编八章一一关注,而最终成果编定“司马迁行年表”,用以验证和定案司马迁生年,这就是本编研讨的宗旨。 二 学术界第一个考定司马迁行年的学者是王国维。1917年,发表《太史公系年考略》(收在《广仓学宭丛书》中),据《正义》推定司马迁生年为景帝中元五年,即公元前145年,故学术界通称为“景帝中元五年说”,或“前145年说”,又省称“王说”。1923年,王氏针对日本学者桑原骘藏司马迁生于公元前135年的新说,重发他的考证文章,收入《观堂集林》卷十一,改换题目叫《太史公行年考》,全文不变,仅在题目上改“系年”为“行年”。这一字之改,用以昭示考证司马迁生年的方法,即排比行年为论据,十分自信。 1944年,李长之撰《司马迁生年为建元六年辨》,据《索隐》立说,举证十条论证司马迁生年为公元前135年,即汉武帝建元六年。根据王国维的考证,1955年是司马迁诞辰2100周年。郭沫若在当年《历史研究》第六期上发表《〈太史公行年考〉有问题》,支持李长之主张,学术界通称“建元六年说”或“前135年说”,又省称“郭说”。 “郭说”阻止了1955年学术界纪念司马迁诞辰2100周年学术研讨会的召开,引发了20世纪50年代中期的学术大讨论,这是第一次,重心集中在司马迁生年王、郭两说的十年之差上。之后,由于历史的原因,讨论沉寂了近二十年。到了改革开放的20世纪80年代初,争论再起,这是第二次,重心仍集中在生年问题上。两次论争,势均力敌,于是司马迁生年由《史记》三家注并存“两说”,转而成为近代以来百年论争并存王、郭两说。本书为了便于行文,以下论说以“前145年说”与“前135年说”,分别指代王说与郭说。 纵观百年论争,“前135年说”论者多为以辨代考,论文数量占优;“前145年说”论者以考据为主,论文理据占优,故成为主流论说。1985年,中国历史文献研究会在南京召开年会,率先以“前145年说”为据,隆重纪念司马迁诞辰2130周年。1995年,陕西省司马迁研究会在西安召开纪念司马迁诞辰2140周年国际学术研讨会。2001年中国《史记》研究会成立,于2005年、2015年两次在司马迁故里陕西省韩城市、陕西渭南师范学院召开纪念司马迁诞辰2150周年、2160周年学术研讨盛会。特别是2015年由中国《史记》研究会与陕西渭南师范学院联合主办的纪念司马迁诞辰2160周年国际性学术研讨盛会召开后,中国《史记》研究会推出了《史记论著集成》二十卷、《史记论丛》专辑六卷、《史记通解》全九册三大论丛,以及《中国〈史记〉研究会十五年》专集,总字数两千余万字,可以说是对1955年缺失的纪念司马迁诞辰2100周年学术盛会的一次补课。正是在这一背景下,“前135年说”后继论者,近年来不断发声,再次提出所谓“新论”,连续有五六篇论文论证《太史公自序》写有司马迁生年,并要求在2015年纪念司马迁诞辰改2160周年为2150周年,于是司马迁生年的话题重启。中国《史记》研究会、北京《史记》研究会两个学会在2016年召开的年会上,同时展开司马迁生年十年之差的研讨。两会秘书处组成联合编委会,相继编辑了《史记论丛》第十三集、《史记研究》第一辑,发表论辩文章。《渭南师范学院学报》也于2016年至2018年为论辩提供研讨阵地。此次论争是第三次,可称之为21世纪10年代中的论争,规模虽然不及前两次宏大,但质量更高。从王国维启动司马迁行年研究的1917年,到2016年开展司马迁生年十年之差百年论争疏理,恰好整一百年。 本次论争的特点不是寻求新证据来立论与驳论,而是回头看,系统疏理司马迁生年十年之差两说百年论争的论点与论据,作一个阶段性总结,力图在百年论争疏理的基础上作出对司马迁生年的定案。也就是说,本次论争是对司马迁生年研究在现有存世文献基础上的终结论争与总结。 三 “司马迁生年疑案”百年论争呈现的三次研讨高峰,均是“前135年说”论者向“前145年说”论者发起的挑战。20世纪50年代中的第一次是郭沫若发表《〈太史公行年考〉有问题》,置疑王国维而引发,直接目的是取消学术界依据王国维说纪念司马迁诞辰2100周年。20世纪80年代初的第二次是兰州大学李伯勋教授发表《司马迁生卒年考辨——驳王国维〈太史公系年考略〉》而引发。21世纪10年代中的第三次由安徽师范大学袁传璋教授与南京师范大学赵生群教授反对中国《史记》研究会在2015年纪念司马迁诞辰2160周年学术研讨会而引发。百年论争过程清晰地勾勒出司马迁生年与《史记》成书直接关联,十分有趣的是中华书局点校本《史记》也被动卷入。1959年中华书局出版点校本《史记》,在“出版说明”中对司马迁生年是这样介绍的:“司马迁字子长,汉左冯翊夏阳(今陕西韩城县)人,生于汉景帝中五年(公元前一四五)或者更后一些。”这一处理是并存两说,以“前145年说”为主流认识,以“前135年说”存异,故曰“或者更后一些”。没有定论的疑案并存两说或多说,是审慎的、科学的态度。2013年中华书局出版《史记》点校修订本,其“修订前言”,对司马迁生年作如下介绍:“司马迁……生于汉武帝建元六年(公元前一三五年)。”文后引宋人王应麟《玉海》引用的三家注为所谓“铁证”,造成司马迁生年定案的假象,于是袁、赵两人在2013年修订本出版的当年,致函中国《史记》研究会,提出反对在2015年纪念司马迁诞辰2160周年,企图重演郭沫若阻止1955年纪念司马迁诞辰2100周年的那一幕。 笔者参与了百年论争第二次大讨论,在20世纪80年代初撰写了《司马迁生卒年考辨辨》、《评“司马迁生于建元六年说”之新证》两文,旗帜鲜明支持“前145年说”。笔者为何写这两篇论争文章,也有许多故事,不妨写出与读者分享。20世纪60年代笔者在北京大学中文系古文献专业学习,由于《史记》是专业必修课,所以当年笔者就对“《史记》疑案”,尤其是“司马迁生年”予以关注。当时功力有限,王国维的《太史公行年考》读了三遍也似懂非懂,而郭沫若、李长之两人文章似乎一读就懂,其实仍没有读懂。其标志是笔者当年支持“前135年说”,即赞成郭沫若、李长之说。1973年我调入兰州大学历史系任教,主讲《中国历史文选》,故在1980年开出了《史记》专修课。这时兰州大学中文系主任李伯勋副教授发表了驳王国维《太史公系年考略》的文章,列举五大证据为说。李伯勋文章发表被举报为剽窃郭沫若、李长之文。这一举报在兰州大学引发一场学术风波。校党委派出著名教育家辛安亭校长(时称革委会主任)亲自带领一个高水平的学术团队调查此事。学术团队由中文、历史两系各抽三名资深教师共六人组成。其中五人均有二十余年教龄的资深教师,例如祝敏彻是20世纪50年代初北京大学王力教授的研究生,在王力主编的高校教材《古代汉语》中为参编作者之一;马植杰是1954年翦伯赞的研究生。六人中唯有笔者是中年讲师,教龄不足十年,因开设《史记》选修课而被指定为调查组成员。校党委给六人团队的调查组三个月时间彻底查清这一公案,必须在“诬告”与“剽窃”二者之间作出结论。调查组成员每周必须有一次的集体研讨,互相督促学习,研讨交流,确实有不少收获。洞察司马迁生年疑案的来龙去脉,多亏了这次几个月的集体研讨。最后由团队推举,领导批准由笔者写出调查报告,由校党委作为定案文件下达相关单位及相关人员。调查报告一万余字,据事实讲道理,最后的结论是李伯勋没有剽窃,举报人没有诬告,双方都是赢家。李伯勋文的论点及证据皆是郭沫若、李长之两人论点、论据的翻版,因此举报人没有诬告。李伯勋无新观点、新论据,而演绎文章是自己写的,所以文章是李伯勋的,没有剽窃。可以说这场风波是一场闹剧。推而广之,百年论争亦是一场闹剧。证据在哪里?证据就在“前135年说”论者的文章里。概括为两句话:“‘前135年说’之源,郭沫若、李长之两人的文章,郭文三条证据,李文十条证据,无一考据”;“‘前135年说’后继论者层出不穷的‘新证’无一实据”,皆为效法郭、李两人以辨代考的演绎文章,一言以蔽之,“前135年说”论者对司马迁生年的所谓证据,没有一条成立。所谓《玉海》的那条“铁证”,是一条伪证。即便是写入了中华书局《史记》点校修订本的“修订前言”中仍然是“伪证”。如果“前135年说”论者,不能驳斥笔者的两个“无一”,即郭沫若、李长之的十三条论证“无一考据”;后继论者层出不穷的“新证”,“无一实据”,难道不是一场闹剧吗? 书归正传,回到百年论争疏理中来。笔者作为中国《史记》研究会会长,在2011年就提出在2015年隆重纪念司马迁诞辰2160周年,毋庸讳言,笔者自然成为“前135年说”后继论者挑战的重点对象。笔者无意对百年论争作总结。既然“前135年说”论者提出了挑战,因此决定在2015年办好纪念司马迁诞辰2160周年学术研讨会,之后用三年时间开展“司马迁生年十年之差百年论争疏理”的研讨,不开展新证据的讨论,因为任何一个孤立的论点、论据,都可以公说公有理、婆说婆有理,无休无止的争辩,伪证也可以说得头头是道,毫无意义。回顾一百年的论争,把双方论争的论点、论据进行疏理,必须亮剑,作出阶段性结论。所谓阶段性结论,就是对百年论争作出结论。可以说笔者被“逼上梁山”,不得不对司马迁生年疑案作出定性的结论了,这就是本编“司马迁生年疑案”写作的缘起。 四 百年论争疏理从2016年到2018年,“前145年说”论者主要有三人,作如下分工。笔者着重从方法论疏理百年论争,撰写论文三篇;国防大学陈曦教授针对“前135年说”代表论说者撰写驳论三篇;江苏海外发展协会常务副秘书长朱枝富撰写若干问题辨正一篇。上述共七篇,加上笔者在上一次论争中撰写的论文两篇,合计九篇论文。九篇论文各自针对具体的专题立论。笔者于是综汇九篇论文并进行了系统的勾勒与补充,疏理司马迁生年十年之差百年论争几代人的成果,以“司马迁生年研究”为题成书,分列为八讲。北京师范大学历史学院将这一课题列为系列学术讲座之一,笔者受邀为主讲人,十分感谢北京师范大学历史学院提供的这一神圣的学术平台,深化了这一课题的研究。八讲作为正文,为正论,九篇论文选列七篇为附录,题名《司马迁生年研究》,由商务印书馆在2019年元月推出,作为当年5月由北京《史记》研究会与北京师范大学历史学院联合举办的“司马迁生年十年之差百年论争疏理学术研讨会”大会研讨用书。本书《史记疑案》的上编即是移用的《司马迁生年研究》正论的八讲内容,作为总体“史记疑案研究”的一部分,只是改讲座之“讲”为学术论著之“章”与全书统一。这里特别作一个交待。 《司马迁生年疑案》八章内容分为三个部分。第一部分前三章正面疏理“前145年说”的论点、论据。第一章评说王国维考证的得失。得,指王国维开启了司马迁行年研究,指明了方向、方法;失,指王国维若干论据的瑕疵,予以纠正。第二章,疏理定案司马迁行年研究的文献资料。第三章,汇集百年论争“前145年说”的论据,系统考证司马迁的行年轨迹。第二部分为第四、第五、第六三章,对“前135年说”之源郭沫若、李长之的论说,以及后继论者各时期代表人物的论说予以疏理。“前135年说”其源,无一考据;其流,无一实证,其中最精制的考证终结于循环论证,故“前135年说”不成立。第三部分为第七、第八两章。第七章总论,疏理十年之差论争的意义以及双方总成果,制定“司马迁行年表”,作出简洁的定案结论。司马迁生年两说只并存于《史记》三家注;百年论争王、郭两说,王真、郭伪不并存,司马迁生于前145年可以为定案。司马迁卒年与《报任安书》作年本章作一个简洁的附论。第八章“司马迁创作系年”,实即司马迁行年简谱。 司马迁生年十年之差百年论争的三次学术大讨论,参与论争的学者前后有48人,笔者搜集到的学术论文目见就达96篇,双方学者提出的各种推理论据以百条计,尤其是“前135年说”的论说,重复与雷同者居多。因此,本书疏理百年论争,引据双方学者的论点、论据,一般只称引甲说乙云,没有必要一一注明出处,有兴趣的读者可以在书后附录的“论文索引”中按核。重点评说与称引的是百年论争双方的代表者。“前145年说”论者,首发者王国维,后继论者,20世纪50年代主要有钱穆、郑鹤声、程金造,20世纪80年代有张大可、施丁、徐朔方。“前135年说”论者,首发者为李长之、郭沫若,后继论者,20世纪50年代为施之勉、王达津、赵光贤,20世纪80年代为李伯勋、苏诚鉴、吴汝煜、袁传璋。当前论争的核心代表者,主“前145年说”论者为张大可、陈曦、朱枝富;主“前135年说”论者为袁传璋、赵生群。袁传璋是“前135年说”后继论者的集大成者,本编第六章特立专章评说。 以上是为引言。 1.中国史记研究会会长张大可教授全面系统地研究《史记》疑案的著作。 2.近代自王国维和郭沫若以来,持续百年的“司马迁生年”论争,本书盖棺定论。 3.耄耋老人张大可教授积淀40余年的心血之作,发表相关论文14篇;抽丝剥茧,通透到位;精准考证,科学还原;争议千年的《史记》十大疑案,本书一一道来。