出版社: 上海教育

原售价: 68.00

折扣价: 44.90

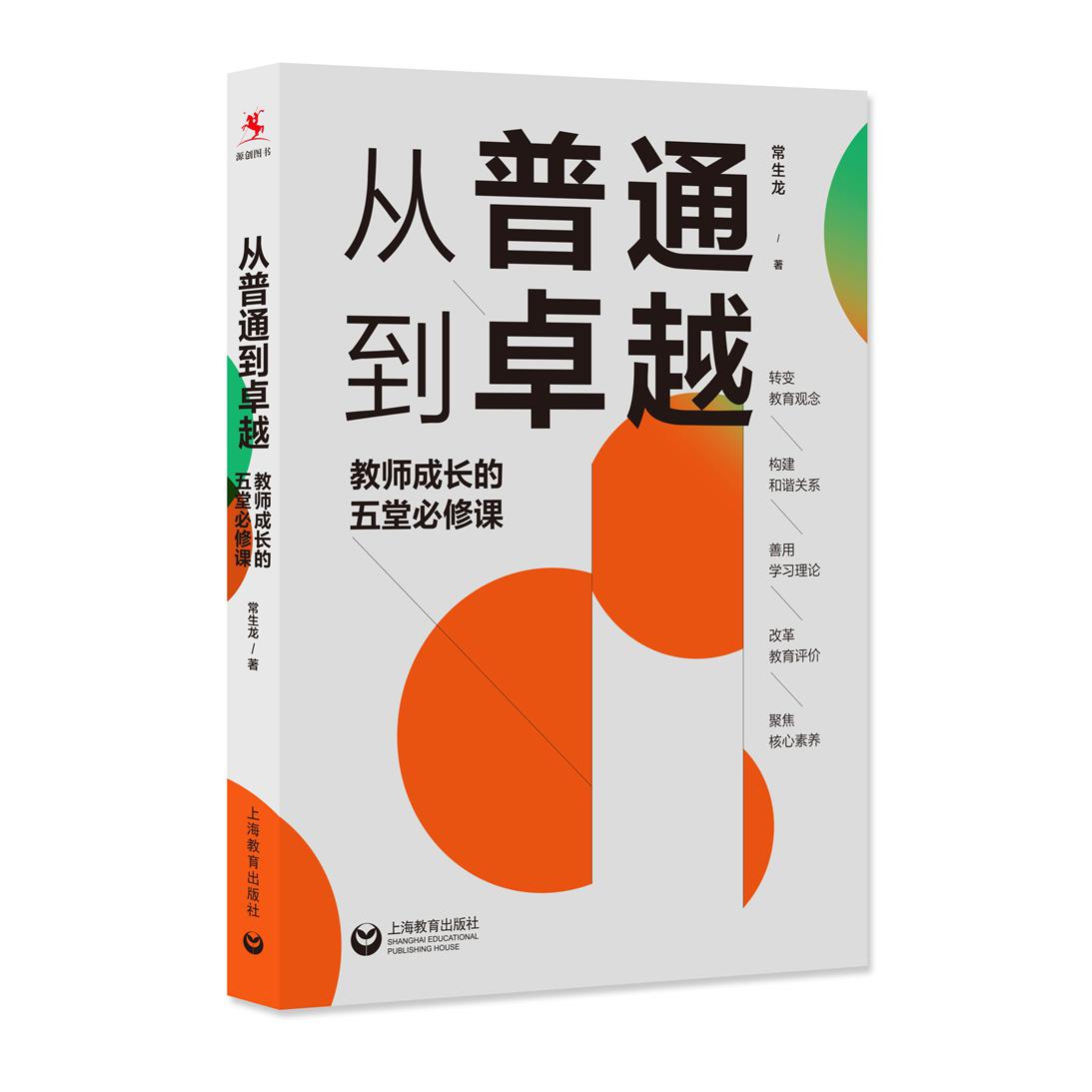

折扣购买: (源创)从普通到卓越:教师成长的五堂必修课

ISBN: 9787572022463

常生龙,物理学博士,特级教师,研究员,上海市教育考试院副院长。荣获"全国教育改革创新管理贡献奖"、《中国教育报》"2012年度推动读书十大人物"等荣誉称号。出版有《核心素养与学习的变革》《读书是教师最好的修行》《读书是教师最好的修行2:终身学习,终身成长》《给教师的5把钥匙》等著作。

善于研究的教师 在对区域教育水平的评价中,教师队伍中高一级学历的教师所占的比例是一项重要指标。就中学教师而言,取得大学本科学历是基本条件,高一级学历就是硕士及以上了。为什么评价者比较看重这一指标?这或许与具备研究能力的教师更容易成为好教师有关。 本科生和研究生的一个明显区别,或许就在于由接受知识转向创造知识。美国博士学位证书上有一段拉丁文,其内容是“恭喜你对人类的知识有所创新,因此授予你这个学位”。由接受知识转向创造知识的过程,也是养成做学问的习惯的过程。 有的教师走上工作岗位后,基本上是不做研究的。他们就像批发商一样,将自己知道的知识批发给学生。因为学生总是在流动,所以他们年年批发相同的内容,以不变应万变。为了应付评聘之类的事情,他们往往写一些经验总结类的文章混过去,或者通过网络七拼八凑,“造”出一篇连自己都感到好笑的文章来应付。因为最近这些年教学内容、教学方式等的变化不是很大,所以他们在学校里还是能应付过去的。 而那些有长远眼光的学校,通常会注重引进高学历、具有研究能力的教师。这样的教师有以下一些特点。 第一,比较注重对教学内容的研究。 这些教师知道,教材的编写通常由几个人来完成,由于编写者知识视野的关系,教材很难做到完美无缺,常有这样或者那样的知识漏洞;教材的编写周期很长,为了能够让教材多用几年,编写者经常选择一些较为基础的知识,而不太能兼顾学科的最新进展;教材中讲述的某一事件或者发现,其真实性一般没有问题,但其背后往往有可探究的地方,甚至在学术界常常有不同的观点…… 有做学问习惯的教师,在遇到这些问题的时候,不由自主地就会做一番研究和思考,也会将自己的所思所想和学生分享。他可能对学生说:“今天学习的这个学说,体现了人们认识的阶段性特征。目前的科学家已经有了新的发现,对其进行了修正……”“书本上所说的这个观点,也有人从另一个角度来理解。这是一个还没有得到普遍认同的观点,我来说给大家听听……”教师的这种思考成为常态后,他的学生也会逐渐养成从不同的角度看待问题的习惯。 第二,比较重视对学生特点的研究。 这些教师知道,学习是学生自己的事情,如果不能提高学生自主学习的热情,教师纵有天大的本事也教不好学生。学生的时代特征也常被教师关注。泰戈尔说,不要用自己的学识限制孩子,因为他出生在与你不同的时代。这句话在今天更有现实意义,出生于信息时代的孩子们,生来就对数字化产品有亲近感,这是很多教师都自愧不如的。学习产生的条件也经常被教师研究。为什么教室里的不同学生对相同的教学内容,会产生不同的反应,最终导致学习成效的差异?…… 具有研究能力的教师会发现,研究学生的认知规律,用科学的方式来施教,会达到事半功倍的效果。用心理学、教育学知识来看待学生的学习实际,教师的专业能力会得到极大提升。教师还会发现,并不是自己传递出去的信息都能进入学生的元认知系统。每个人的大脑都有一个自我系统,对各种感官接收的信息进行筛选,将其中98% 左右的信息删掉,只让大约2% 的信息进入元认知系统,从而保证大脑不被海量的信息淹没。而和谐的师生关系,是教师发出的信息被学生关注到、推送到元认知系统,促使学习行为发生的关键。 第三,比较强调对教学方法的研究。 这些教师知道,不同的学习内容,应该采用不同的方法来组织教学,才能够收到较好的效果。用同一种模式来统领不同知识的学习,既是一种强制,又不利于学生的自主发展。教师正确把握整体和局部的关系,正确把握知识结构和知识点的关系,在全局观下研究每部分学习内容,才有利于学生学科思维和学科学习方法的养成。 这些教师在实践中会特别留意知识之间的逻辑关系、学生的认知规律、学科的教学特点,并将这三者相结合,以设计教学的流程,促进学生在学习过程中高阶思维的形成,让学生获得探索知识的极大快乐。 怀着学者的研究热情,并以此来感染每一个学生,是具有研究能力的教师的特质。如果学校里这样的教师多一些,深化教育改革的目标就更容易实现。 《读书是教师最好的修行》作者全新力作。