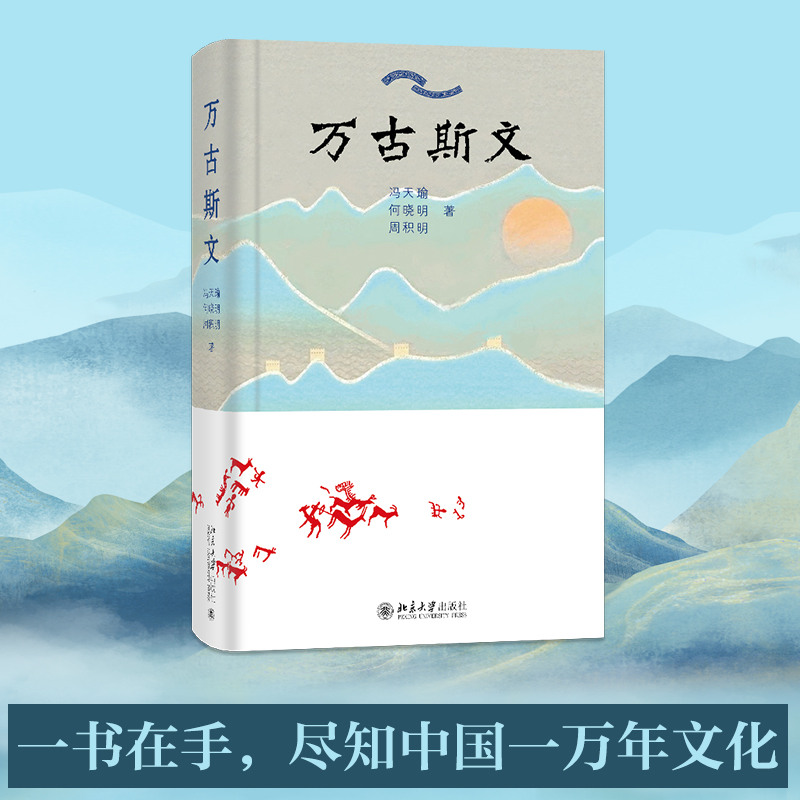

出版社: 北京大学

原售价: 186.00

折扣价: 119.04

折扣购买: 万古斯文

ISBN: 9787301352625

冯天瑜 ---------------------------- 冯天瑜:武汉大学人文社会科学资深教授、教育部社科委员会委员,曾任武汉大学学术委员会副主任,长期从事中国文化史研究,探讨中国文化史框架构筑,提出并论证“文化生态说”“文化元典说”。著有《中华文化史》(合著)《中华元典精神》《中华文明五千年》等。曾获中国出版政府图书奖、中国好书奖、教育部人文社科优秀成果一等奖等奖项。中国新时期中国传统文化研究的先行者,在读者中有一定影响力的中国文化普及者。 何晓明 ---------------------------- 何晓明:湖北大学教授、博士生导师,中国文化研究学者。 周积明 ---------------------------- 周积明:湖北大学教授、博士生导师,中国文化研究学者。

第三节 混血的龙 18 世纪以后,民族学、人类学获得了长足的进步。20 世纪初, 严复所译甄克思《社会通诠》论道: 世界历史所必不可诬之事实,必严种界,使常清而不杂者, 其种将日弱而驯致于不足以自存。广进异种者,其社会将日即于 盛强,而种界因之日泯。此其理自草木禽兽以至文明之民,在可 证之实例。 我国学者也认识到,“世界上没有血统很纯粹的民族。民族既非 单元,文化也就不会单元。反过来,文化越灿烂,民族的血统似乎越 复杂”(岑仲勉:《西周社会制度问题》,上海:上海人民出版社 1957 年,第 111 页)。中华民族及其文化便是此规律的极好实证。 中华民族的多元组成,拥有丰富的历史内涵。它不仅意谓中华民 族自古以来就是多民族共处的大家庭,而且也意谓各个民族在自己的 繁衍流变中,无一不有“广进异种”的血缘通融因子发生作用。即以 中华民族中人口最多、历史最长的汉族为例: 稽之史策,其血统之混杂,决非一单纯种族。数千年来,其所吸收同化之异族,无虑百数。春秋战国时所谓蛮、夷、戎、狄 者无论矣,秦汉以降,若匈奴,若鲜卑,若羌,若奚,若胡,若 突厥,若沙陀,若契丹,若女真,若蒙古,若靺鞨,若高丽,若 渤海,若安南,时时有同化于汉族,易其姓名,习其文教,通其 婚媾者。外此如月氏、安息、天竺、回纥、唐兀、康里、阿速、 钦察、雍古、弗林诸国之人,自汉、魏以至元、明,逐渐混入汉 族者,复不知凡几。(柳诒徵:《中国文化史》上册,北京:中国大百科出版社 1988 年,第 3 页。) 在神话传说时代,中华先民的血统便不相一致。生活在渭河流域 到黄河中游地区的是古羌人,相传炎帝即为他们的首领。生活在黄河 下游和江淮流域的是古夷人,共有九部,称“九夷”,相传太嗥、少 嗥是他们的祖先。生活在北方的,有戎人和狄人,他们奉黄帝为自己 的始祖。在江汉之间则居住着古苗人,古籍里称他们为“三苗”。在 更南边,则有所谓“南蛮”人,生息于五岭山脉的崇山峻岭之中。羌 人、夷人、戎人、狄人、苗人和蛮人都由众多的氏族、部落组成。 “随着社会生产的发展和人口的增加,氏族部落的不断迁移和相互交 往的扩大,各个部落之间在某些时候、某些地方形成相反的利益,而 在另一些时候和另一些地方又形成了相同的利益,由此引起了各个部 落的分化和组合、战争和联盟,逐渐形成为不同的民族。”(郭沫若:《中国史稿》第 1 册,北京:人民出版社 1976 年,第 112 页。)羌、夷、 戎、狄、苗、蛮的某些氏族、部落先后融合而成汉族,其余的则分别 演化成数十个少数民族,他们共同组成了现今的中华民族大家庭。 中华民族的远祖,可大致划分为华夏、东夷、苗蛮三大集团。 华夏集团发祥于黄土高原,后沿黄河东进,散布于中国的中部及 北部的部分地区,即仰韶文化、河南龙山文化分布区。华夏集团内又分为两支,一支称黄帝,一支称炎帝(黄帝和炎帝,均应作氏族的拟 人化称号看待)。神话传说中“怒触不周山”的桀骜不驯的共工氏, 也属于这个集团。夏、商、周人的始祖,都与黄帝有联系。夏人的始祖是治水的大禹,而大禹是黄帝的玄孙。商人的始祖契,相传为简狄吞食玄鸟之卵而生,这简狄原是黄帝曾孙帝喾的次妃。相传周人的始祖后稷为姜嫄踏天帝足印感怀而产,这姜嫄正是帝喾的元妃。正因为如此,黄帝便成为中华民族共同祭奠的先祖,华夏集团亦成为中华民族的代表。 东夷集团的活动区域,大致在今山东、河南东南和安徽中部一 带,即大汶口文化、山东龙山文化及青莲岗文化江北类型分布区。太 皞、少皞以及与黄帝恶战的蚩尤、射日的后羿,都属于这个集团。 苗蛮集团主要活动在今湖北、湖南、江西一带,即大溪文化、屈 家岭文化分布区。如若向东延伸,河姆渡文化、良渚文化等也可归于 此集团。大名鼎鼎的伏羲、女娲,还有三苗、骧兜、祝融氏,都属于 这个集团。 三大集团之间,既有和平相处的安宁,也有相互争夺的惨烈。这 首先要从华夏集团内部黄、炎二帝的兄弟阋墙说起。 随着生产力的发展,私有财产、私有观念的萌生,不同部落之间的利益与习尚冲突,终于导致豆萁相煎,同室操戈。这是一场残酷的争斗。“黄帝与炎帝战于阪泉之野,帅熊、罴、狼、豹、?、虎为前驱,雕、鹖、鹰、鸢为旗帜。”(《列子·黄帝篇》) 双方直战得血流漂杵,日月无光,最 后炎帝向东南方向溃败,渐与东夷和苗蛮集团融合。黄帝后来独自成 为华夏集团的代表,这是重要原因。 炎帝流落东方,其后裔蚩尤,成为东夷集团内十分枭悍的一支。 蚩尤犯上作乱,驱逐了炎帝,自己取而代之,仍不满足,又率领部属向华夏集团掩杀过来。黄帝被迫在“涿鹿之野”布下阵势,与蚩尤决 一死战。蚩尤战败,被处死于黎山之丘,他戴过的枷锁,被掷于大荒 之中、宋山之上,化为一片火红的枫树林。 在南方,由于苗蛮集团比较原始的巫术与华夏集团比较进步的、 带有浓厚宗教气味的巫教格格不入,加之物质利益的冲突,双方由 小规模的冲突发展成一场旷日持久的战争。“尧战于丹水之浦以服南 蛮”(《吕氏春秋·召类篇》) 是其开端;“舜却苗民,更易其俗”是其中期:“禹亲把天之瑞令,以征有苗”(《墨子·非攻下》) 才告结束。战争以苗蛮集团的失败而告终,中原地区较先 进的巫教风俗,也在两湖三湘之地流行开来。 华夏集团连续的胜利,巩固了自己的主流地位,“华夏”也进而 成为后来的汉族,乃至于中华民族的历史称号。 华夏集团及他所代表的汉族之所以在中华民族大家庭中占有领 导的地位,不仅因为其人口众多,又在中国历史的大部分时间居于统 治地位,而且相对于各民族来讲,其文化发展水平始终都处于明显 的领先地位。正因为如此,即使在其他民族入主中原时期,执掌政治 权力的其他民族统治集团总是自觉不自觉地在文化方面向汉族“认同”,于是,“征服者被征服”的历史场面便不止一次地被重演。以满 洲贵族入主中原的清代康熙皇帝祭祖时宣称“卜世周垂历,开基汉启疆”(《康熙御制文》一集三十六卷),十分明白地表露出向华夏文化认同的文化“续统”意识。当然, 另一方面,华夏文化也从周边文化中多方吸取营养,并因此获得了蓬 勃旺盛的生机。“用夏变夷”与“用夷变夏”的双向交融,最终促成 中国文化汲纳吞吐、兼收并蓄的博大风范。在这一过程中,汉族和各 少数民族都做出了自己的宝贵贡献。 中华民族多元组成的历史依据,还得到民俗学方面的充分论证。 在中华传统习俗中,龙是吉祥的象征。这种特殊文化观念的物 化表现几乎无所不在。在辽阔的神州大地,以龙为名的山川城池不计 其数:龙岗、龙渊、龙洲、龙城、龙泉 …… 因龙而号的亭台楼阁美 不胜收:龙堂、龙壁、龙祠、龙亭、龙门、龙塔 …… 在时跨数千年, 地距上万里的民间习俗里,与龙有关的项目更不胜枚举:龙舟、龙 灯、龙笛、龙香、龙骨车、龙吟曲、龙爪书 …… 以至于将中国文化 称为“龙的文化”,将中华儿女称为“龙的传人”。 龙崇拜由来久矣,它最早起源于原始氏族的图腾崇拜。江苏苏 州良渚文化墓葬出土的器物上刻有一种似蛇非蛇的勾连花纹,即是 古越人龙图腾崇拜的表征。古越人“文其身,以象龙子”(裴骃:《史记集解》引应劭语),也是龙图 腾崇拜的风习遗传。内蒙古翁牛特旗红山文化遗址发掘出的玉龙,墨 绿色,高 26 厘米,体卷曲为 C 形,吻部前伸,双眼突出,工艺精美, 造型生动。在南北相距数千千米的不同新石器时代文化遗址中分别发 现龙的形象,表明中华民族的龙崇拜至少已有五千年的文化渊源。当 然,现在看到的龙的形象已经有别于中华先民心目中神圣的图腾,但不难发现,二之间有着生动的形象转换关系。龙头似牛、似猪、似 熊、似虎,龙身似蛇、似鱼,龙爪又似禽、似鸟。这种形象的比较合 理的文化学解释是:随着氏族、部落之间的相互融合,作为氏族标识 的各种图腾也产生了拼合,飞禽、走兽、游鱼,各取其外形特点鲜明 的部位,拼合而成一种综合性的、虚拟的动物 —— 龙。从此,“角似 鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、 耳似牛”(罗愿:《尔雅翼·释龙》) 的遨游四极、俯瞰八荒的龙,便成为中华先民共同崇拜的全 民族的保护神。 中国文化是世界四大原生文化之一,也只有中国文化如滔滔“江河万古长流,绵延至今”。本书从地理环境、经济土壤、社会结构、自身特质、国际条件等诸多方面,将中国文化的辉煌一一写来,让现代人了解中国文化的悠久历史,增添中国人的文化自信,是一本大家名家撰写中国文化历史长河的优秀之作,今天的读者可以跟随本书,走进中华文明的灿烂之时。