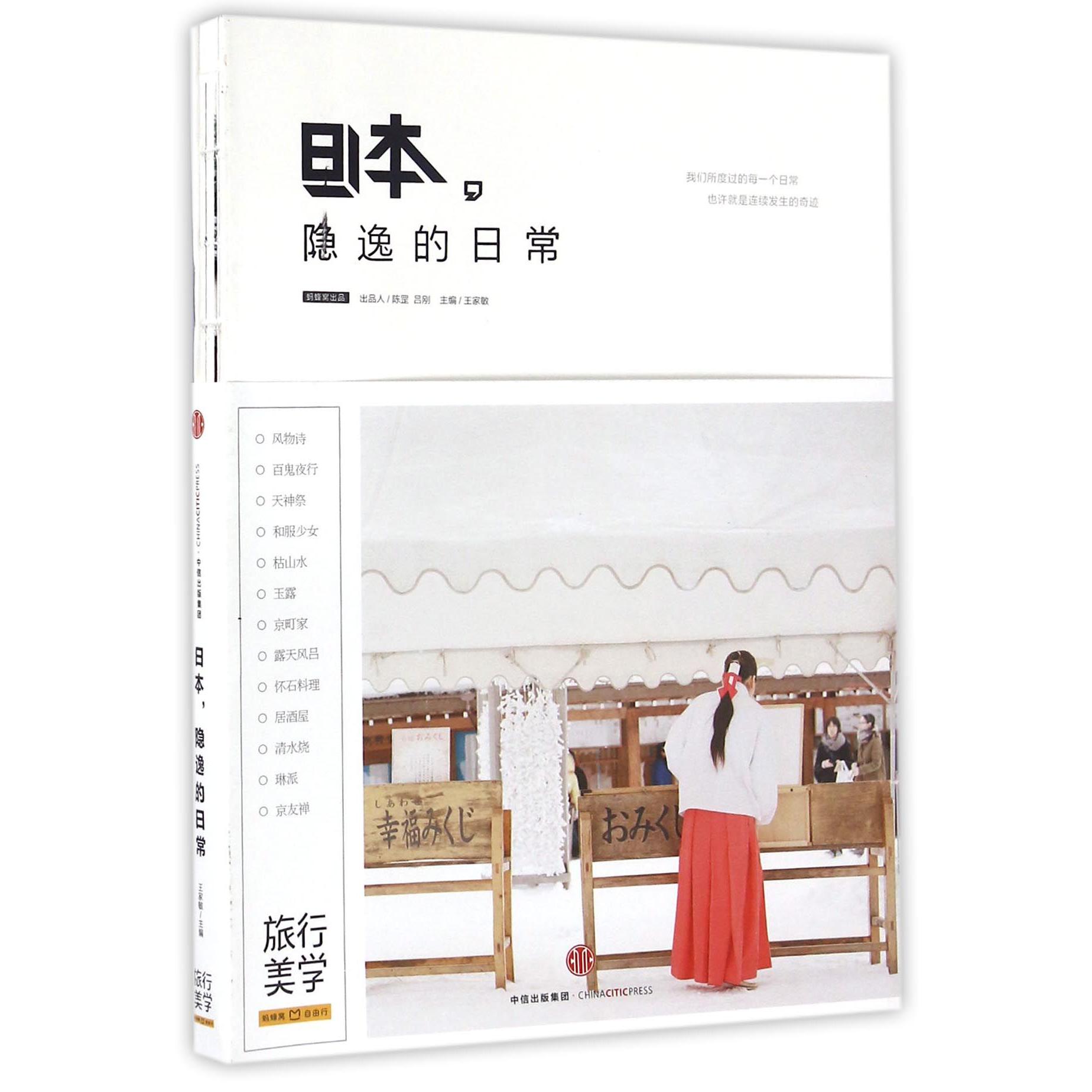

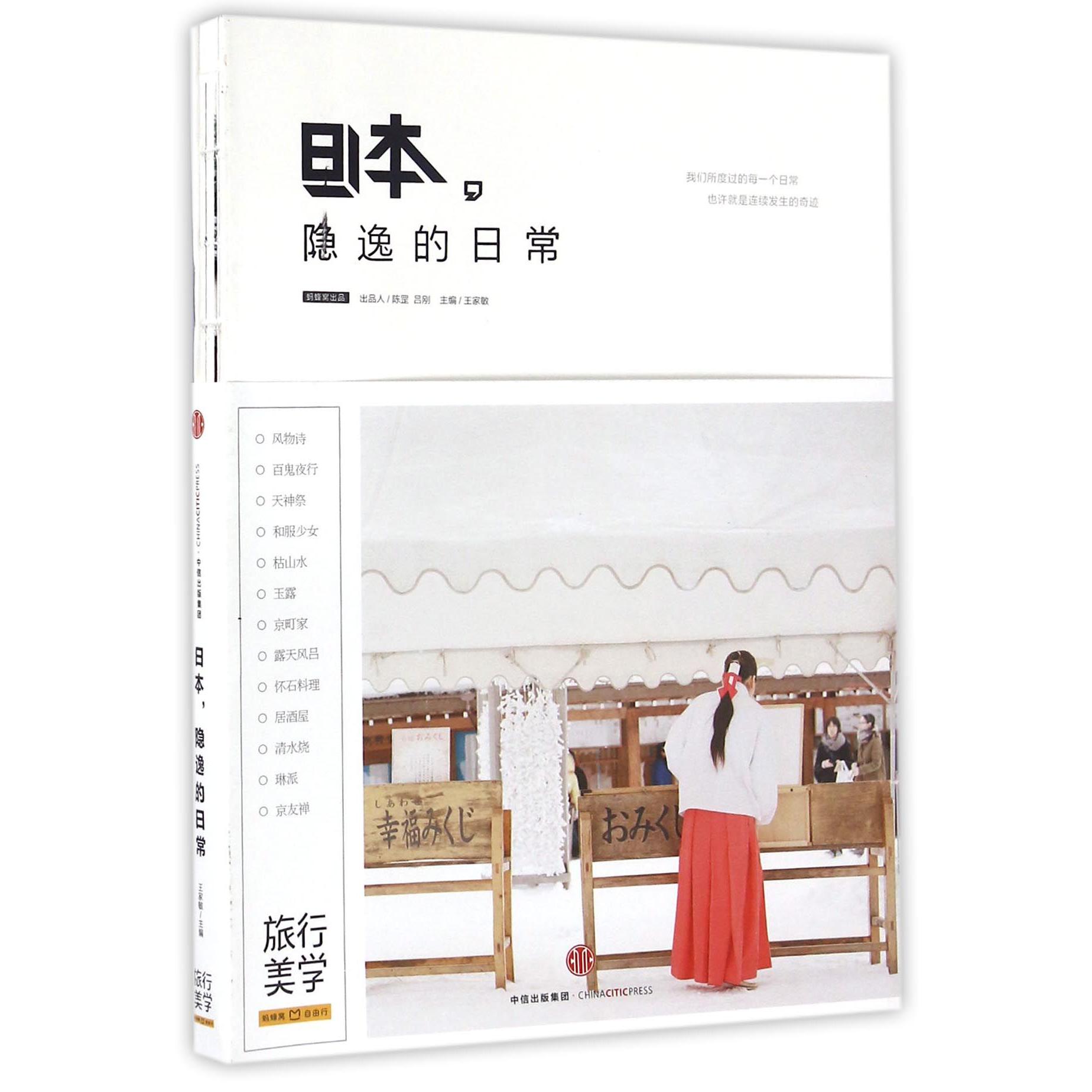

出版社: 中信

原售价: 48.00

折扣价: 31.20

折扣购买: 日本隐逸的日常

ISBN: 9787508661100

日本宗教哲学家铃木大拙说:“禅宗以外的佛教 各流派对日本文化的影响的范围,几乎仅仅限于宗教 生活,只有禅宗超越了这个范围,这是意义深远的事 实。禅深入到国民文化生活的所有层次中。”的确, 在日本,禅远远超出了宗教范畴,而和艺术形式,如 音乐、茶道、文学等联系在一起,也与精神医疗、日 常生活等直接相关。人们常说,禅是日本的灵魂。 为什么在现代社会,禅会如此深入到“日本国民 文化生活中”呢?也许正是因为现代工业化社会的到 来,才使得禅在日本如此广泛地传播。 现代工业化社会最大的特点,就是分工的不断细 化,人的工具性因此不断被强化,而且越发单一。人 生的目的被单一的工具性异化,工具性的目的,代替 了人作为整体生命一部分的目的,使人感到一种分离 的痛苦,一种人与神、人与自然、人与族群、心灵与 肉体、意识与无意识的分离的痛苦,这是一种失去了 家园的痛苦—“孩子找不到家,游魂找不到坟”。 正如弗洛姆所说,“人成了永恒的流浪者;他被迫前 进,不倦地致力于填充自己知识的空白,从不知变为 知。他必须向自己说明自身及生存的意义。他被驱策 着去克服这一内在的分裂;他渴望‘绝对’,渴望另 一种和谐,一种能消除使他与自然、与同伴、与自身 分裂的祸根的和谐,并为此而殚精竭虑、苦恼万分。 ” 而禅,是一种试图克服这种分裂的尝试。禅试图 建立一种无敌无我、无表无里的“绝对”的心灵状态 ,建立一种两境相入、圆融无碍的和谐状态。 禅通过直指本心、见性成佛、不立文字、教外别 传、一路所问、千圣不传等直觉性的修行方式,试图 突破文化、语言、文字等纷纭的人造的原则,剥离出 生动的自然的原则,在物的原则中剥离出鲜活的生命 的原则,这就是禅家所说的“父母未生前的本来面貌 ”。据说佛祖释尊29 岁出家,苦修6 年以后,在菩 提树下坐禅开悟,他开悟的第一句话就是“万物与我 同根”。老子讲“天地与我同根,万物与我一体”, 而禅宗,正是印度高远的形而上学与中国的实践理性 的完美结合。禅的现象与本体、认识与实践的一元论 把“天之大美”—自然与世界的万千气象,融入深邃 的东方式哲思之中,“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄 花,无非般若”般的独特思辨,试图克服物我对立而 达到“变山河大地为真我,变真我为山河大地”的澄 明境地,这是一条向宇宙生命开放、认同之路。在这 里,人类抛弃了自我是宇宙中心的幻想,在开放内在 宇宙的同时开放了外在的鸿沟,冲破了孤独、僵硬的 自我限界,变对他人与世界万物的疏离为创造性的回 应。他人,自然,甚至花瓣上的晚露,绿叶上的夜雨 ,晓鸡暮鸦,夏虫秋蝶,池上碧苔,叶底黄鹂,都不 再与我无涉或对立,而是与我们心灵紧紧相连的此岸 ,是我们消除孤独的伴侣。 通常的人,只有和人在一起时才不会孤独,但是 禅指引日本人认识到自然也是一个有声有色而情趣盎 然的侣伴。日本人所写的俳句,深受禅的影响。俳句 中的季语,就是在相应的季节,用当季的花鸟鱼虫、 风岚雨雪入诗,这使他们不断到自然中去发现惊奇, 每一次发现都是一次亲密的邂逅,都似经历一次禅悟 ,为他们克服现代的身心分裂提供无穷无尽的融合与 回归的空间。他们在春天写道“春雷阵阵鸣,鲤鱼结 苔老”“月在夜空行,手掌散落樱”;在夏天,他们 写道“夜捕萤火虫,少年指尖绿”。有一天,我拿到 一瓶日本伊藤园出产的“十六茶”,未品茶香之前, 先被茶瓶上写的一首俳句所吸引—“落叶中流出禅问 答”,这是一首获奖俳句,作者是兵库县芦屋市60 岁的大和田弥惠子。我不由得深深感铭于日本人的禅 心禅骨,普通人也能写出与自然季节如此贴近而又有 禅意的俳句。 面对自然,放弃傲慢的态度,可以在自然中发现 无限的秘密与共鸣;通过对自然进行创造性的回应, 可以克服现代人“无家可归”的异化感。 相应的,与日本人密不可分的生活艺术,如茶道 、花道等也是如此,无不与自然及禅意紧紧相连。 这种内心宇宙的开放,并不是以与现代文明的对 抗和批判的方式展开的,禅强调“平常心是道”,也 就是说,禅无处不在,而心中有禅与无禅,要看自己 的心态和做法。日本镰仓时代著名禅师道元认为:历 代佛祖皆凡夫,佛道就是实践,悟道不要执迷高远的 事情,每件细小的工作中都包含着悟道的契机。在这 种禅的精神指导下,日本产生了“工作禅”,即将手 头的工作做到极 致,就能达到禅的意境。 虽然你的工作可能会使你体现出一种工具性,体 现出与生命本身的目的乖离的单一性,但是如果你将 智慧与祈愿全身全灵地投入,就会得到一种生命的整 体性,与自然万物在“顿悟”般的灵感中合一,正如 禅宗所说,“把一枝草为丈六金身用,把丈六金身为 一枝草用”。禅的“平常心是道”精神,使禅“深入 到国民文化生活的所有层次中”,也使日本的每一个 制品,即使一个锤子,也精致得像艺术品。P19-21