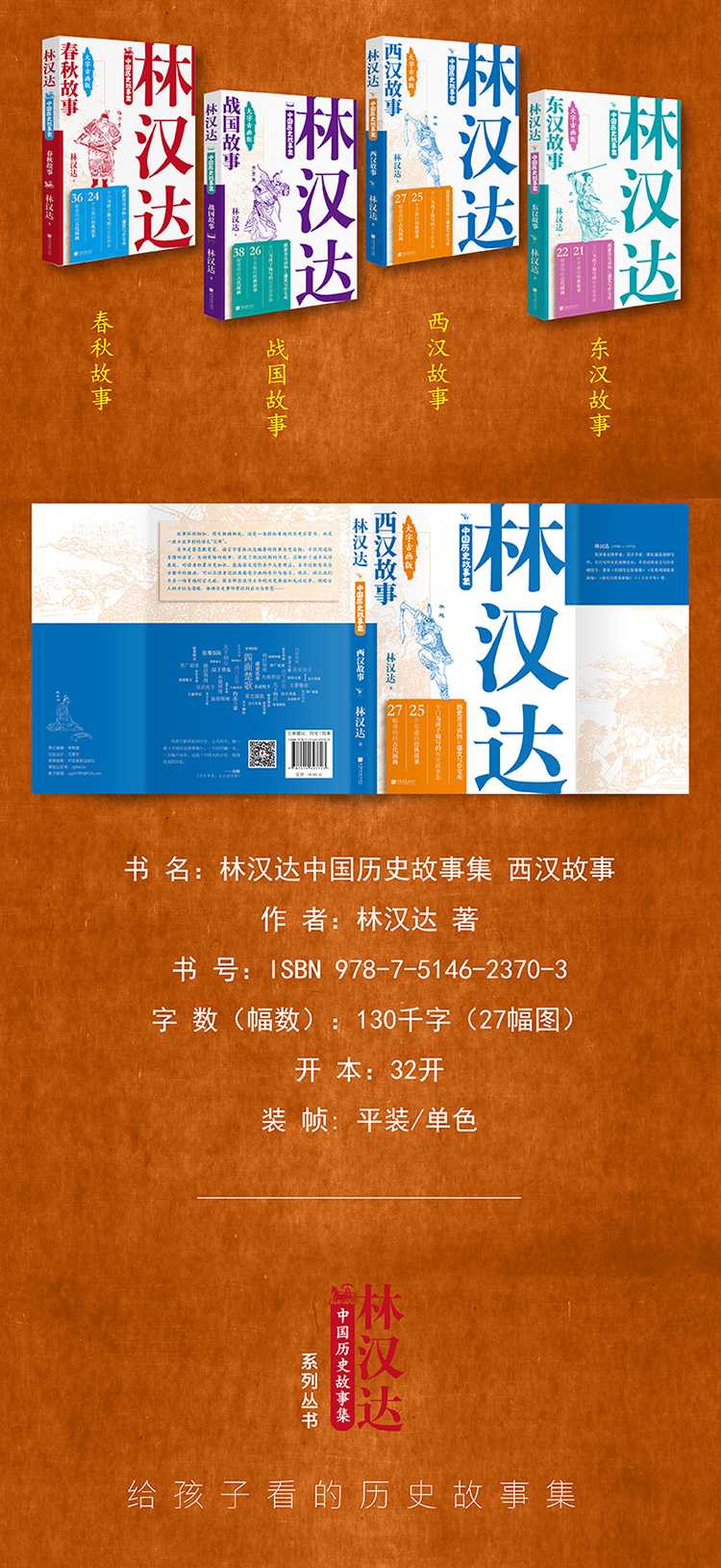

出版社: 中国画报

原售价: 38.00

折扣价: 19.40

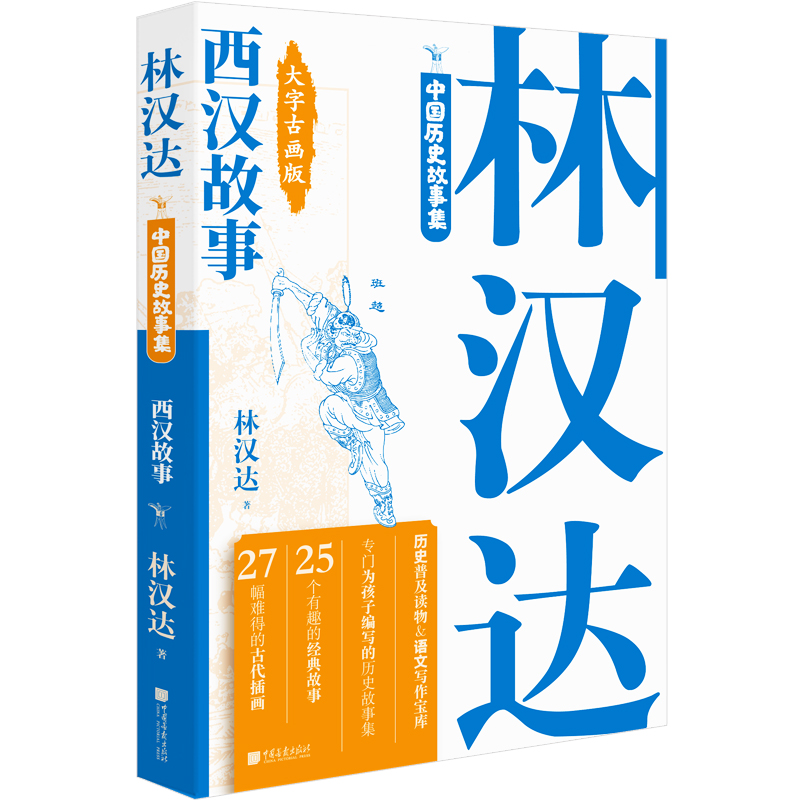

折扣购买: 林汉达中国历史故事集:西汉故事

ISBN: 9787514623703

林汉达(1900—1972)是我国著名的教育家、语言学家。擅长通俗读物写作,尤以写作历史读物见长,并尝试将语文与历史相结合。著有《中国历史故事集》《东周列国故事新编》《前后汉故事新编》《上下五千年》等。

张良拜师 秦始皇灭了六国,统一中原以后,经常到各地方去视察。公元前218 年春天,他带着大队人马到了博浪沙(在河南)。车队正在拐弯的时候,突然“哗啦啦”一声响,不知道打哪儿飞来个大铁锤(chuí),把一辆车打得粉碎。秦始皇就在前面的车上,半截车档迸(bèng)到他的跟前,差点儿打着他。好险啊!车队一下子全停了下来。武士们四面搜查,没费多大工夫就把那个刺客逮(dǎi) 住了。 秦始皇一定要手下的人把主使刺客的人查出来,主使的人当然是有的,可是那个刺客就是不说。他骂着骂着,不知不觉地露了点儿口风,又怕他们追问下去,就自己撞死了。 从刺客的话语中,他们推想那个主使人是从前韩国(在河南) 的相国(相当于后来的宰相) 的儿子。秦始皇立刻下了命令,捉拿那个韩国的公子,韩国那一带搜得更加紧。那位韩国的公子只好更名改姓叫张良,又叫张子房。 张良的祖父、父亲都做过韩国的相国。韩国被灭的时候,张良还年轻,他决心替韩国报仇,就变卖了家产,推说到外边去求学,离开了家。其实他是到外边去找机会暗杀秦始皇。果然,他交上了一个大力士,大力士情愿替他拼命。那个大力士使的一个大铁锤,足足有一百二十斤重(秦汉时候的一斤,大约是现在的半斤)。 他们到处探听秦始皇的行动。这会儿探听到秦始皇到东边来,就在博浪沙埋伏着,给了他一大锤。哪儿知道打错了车,刺客自杀了。张良逃哇逃哇,一直逃到下邳(pī,在江苏),躲了起来。他虽然是逃难出来,但好在身边有钱,就在那边结交了不少朋友,还想替韩国报仇。不到一年工夫,他在下邳出了名。邻近的人都知道他是个很有学问的读书人,可不知道他就是那个主使刺客在博浪沙行刺的韩国公子。 有一天清早,张良一个人出去散步,走到一座大桥下,瞧见一个老头儿穿着一件土黄色的大褂,搭着腿坐在桥头上,一只脚一上一下地晃荡着,那只鞋拍着脚底心,像在那儿哼歌儿打板眼1。真怪!老头儿一见张良过来,有意无意地把脚跟往里一缩,那只鞋就掉到桥下去了。老头儿回过头来对张良说:“小伙子,下去把我的鞋捡上来。”张良听了,不由得火了。可是再一看那个老头儿,哪儿还能生气呢?人家连眉毛带胡子全都白了,额上的皱纹好几层,七老八十的,就是叫他一声爷爷也不过分。张良就走到桥下,捡起那只鞋,上来递给他。 谁知道老头儿不用手去接,只是把脚一伸,说:“给我穿上。”张良一愣(lèng),觉得又好气,又好笑。可是他已经把鞋捡上来了,干脆好人做到底,索性跪着恭恭敬敬地拿着鞋给老头儿穿上。那老头儿这才理了理胡子,微微一笑,慢吞吞地站起来,大摇大摆地走了。这一下可又把张良愣住了,天底下怎会有这样的老头子,人家替他做了事,连声“谢谢”都不说,真太说不过去了。 古籍里的张文成(张良)像及介绍 张良盯着他的背影望着,见他走起路来又快又有劲,心想这老头儿一定有点儿来历。于是他赶紧走下桥去,跟在后头,看老头儿往哪儿去。约莫走了半里地,老头儿知道张良还跟着,就回过身来,对他说:“你这小子有出息。我倒乐意教导教导你。”张良是个聪明人,知道这老头儿有学问,就赶紧跪下,向他拜了几拜,说:“我这儿拜老师了。”那老头儿说:“好!过五天,天一亮,你到桥上再来见我。”张良连忙点头说:“是!” 第五天,张良一早起来,匆匆忙忙地洗了脸,就到桥上去了。谁知道一到那儿,那老头儿正生着气呢。他说:“小子,你跟老人家定了约会,就该早点儿来,怎么还要叫我等着你?”张良跪在桥上,向老师磕头认错。那老头儿说:“去吧,再过五天,早点儿来。”说着就走了。张良愣愣地站了一会儿,只好垂头丧气地回去了。 又过了五天,张良一听见鸡叫赶紧起床,脸也不洗,就跑到大桥那儿去。他还没走上桥呢,就狠狠地 直打自己的后脑勺儿,自言自语地说:“怎么又晚了一步!”那老头儿瞪了张良一眼,说:“你愿意的话,过五天再来!”说着就走了。张良闷闷不乐地憋(biē)了老半天,才拖着沉重的脚步回去,只怪自己不够诚心。 这五天的日子可比前十天更不好挨。到了第四天晚上,他翻过来掉过去,怎么也睡不着。半夜里,他就到大桥上去,静静地等着。 过了不大一会儿工夫,那老头儿就一步一步地迈过来了。张良赶紧迎上去。老头儿一见张良,脸上显出慈祥的笑来,说:“这样才对。”说着,拿出一部书来交给张良,说:“你把这书好好地读了,将来能够做一个有学问的人。”张良挺小心地把书接过来,恭恭敬敬地道了谢,接着说:“请问老师尊姓大名。”老头儿笑着说:“你问这个干吗?”张良还想再问个明白,可那老头儿不理他,头也不回地走了。 等到天亮了,张良拿出书来一看,原来是一部《太公兵法》(太公,就是周文王的军师姜太公)。张良白天读,晚上读,把它读得滚瓜烂熟。他一面钻研《太公兵法》,一面还留心着秦始皇的行动。 样张二 韩信拜将 萧何追的是淮阴人(在江苏) 韩信。韩信小时候也读过书,拜过老师,文的武的都有一套。后来父母双亡,一向很穷。他没有事情做,老在淮阴城下钓鱼。钓到了鱼,卖几个钱;钓不到鱼,就饿肚子。有个老太太经常在那边洗纱(古时候所说的“纱”就是“丝”),一出来,总是带着饭篮,干一天活儿。韩信见她吃饭,两只眼睛不由得瞧着她的饭碗。老太太就省了些饭给他吃。韩信也顾不得害臊,大口地吃了,完了对她说:“我将来一定重重地报答您。”没想到这句话反倒叫老太太生气了。她说:“大丈夫不能自食其力,已经没出息了。我可怜你,才给你吃点儿。谁要你报答!”韩信很难为情地走开了。 韩信 韩信虽然穷,但他也像一般的武士、侠客那样,身上挎着一把宝剑。淮阴城里的一班少年老取笑他。他 们说:“韩信,你文不像文、武不像武,像个什么啊?你还是把宝剑摘下来吧。”其中有个屠夫的儿子,特别刻薄,他说:“你老带着剑,好像有两下子,可我知道你是个胆小鬼。你敢跟我拼一拼吗?你敢,就拿起剑来杀我;不敢,就从我的裤裆底下钻过去!”说着,他撑开两条腿,在大街上来了个骑马蹲。韩信把他上下端详了一会儿,就趴下去,从他的裤裆底下爬过去了。大伙儿全乐开了,韩信也只好附和着咧着嘴笑了一下。打这儿起,人家给了他一个外号,叫“钻裤裆的”(文言叫“胯夫”)。 赶到项梁渡过淮河,路过淮阴的时候,韩信带着宝剑去投军,就在楚营里当个小兵。项梁死了以后,韩信又跟着项羽。项羽见他比一般士兵强,叫他做了个执戟郎中。韩信好几回向项羽献计,项羽都没采用。一个小兵怎么能参与大将的计划呢?鸿门宴上,韩信拿着长戟站岗,看到沛公刘邦低声下气地对着鲁公项羽,真有点儿像自己钻裤裆的滋味。他对沛公就有了几分同情,而且认为沛公将来准成大事。后来沛公做了汉王,被霸王逼到汉中去。韩信认为投奔一个失势的主人准能得到重用,就下了决心去投奔汉王。 韩信带着宝剑和干粮,拣小道往西走去。头两天,白天躲着,晚上赶路。他知道栈道已经烧毁了,别的道他又不知道。于是韩信在树林子里请教一个砍柴的老大爷,问他往南郑去的路。那老大爷挠着头皮,说:“以前有是有一条,是走陈仓(在陕西宝鸡东) 的,可那不是大路,不好走,还有大虫(老虎),已经多年没有人走了。”韩信请他详细说一说,他就说了一大串。韩信一一记住,拜谢了老大爷,向陈仓那面走去。 “天下无难事,只怕有心人。”韩信终于从陈仓找到了南郑,进了汉营,可是只捞到了一个芝麻绿豆官,人家仅仅给了他一个挺平常的职务。 后来韩信见了萧何,跟他谈了谈。萧何认为韩信的能耐不小,又专门跟他谈了几次。韩信从天下形势谈到刘、项两家将来的胜败,谈到怎样打到山东(古时候崤山函谷关以东叫山东,不是现在的山东) 去,等等。萧何这才知道他是数一数二的人才,就在汉王跟前尽力推荐他,还把他的出身说了一遍。 可汉王听了不觉得怎样。他把话岔开去,说:“难道咱们一辈子待在这儿吗?什么时候才能打回去呢?” 萧何说:“只要有了大将训练兵马,率领大军,就能够打回去。”汉王说:“哪儿来这样的大将?”萧何说:“只要大王肯重用,大将已经找到了。”汉王急切地问:“谁呀?在哪儿?”萧何说:“淮阴人韩信,就在这儿,可以拜为大将。”汉王皱着眉头,说:“哎,钻裤裆的还能做将军吗?”萧何又说了一大套话,汉王只是摇头。 第二天,萧何又去见汉王,对他说:“大将有了,请大王决定吧。”汉王眉开眼笑地说:“那太好了。谁呀?”萧何很坚决地说:“淮阴人韩信!”汉王马上收了笑容,说:“要是拜他为大将,不但三军不服,诸侯取笑,就是项羽听到了,也准小看我们。请丞相别再提了。” 萧何一连几天碰了钉子,只好不去说了。可是萧何不去,汉王又去找他,对他说:“咱们的家小都在山东,士兵们很不安心,天天有人逃走,怎么办哪?”萧何说:“总得先拜大将啊。”汉王说:“又是韩信,是不是?老实对你说,不行!你想想,从沛、丰跟着我出来的将士们立了多少大功,他们能服气吗?周勃、灌婴、樊哙他们能不说我赏罚不明吗?”萧何说:“从古以来英明的君王选拔人才,主要是看他的才能,不计较他的出身。我知道韩信的才能,可以拜为大将,才三番五次地劝大王重用他。沛、丰来的将士都有大功,可是他们不能跟韩信比。”汉王说:“叫韩信安心点儿,有机会我一定提拔他。”萧何只好出来,把汉王将来一定重用的话告诉了韩信。 韩信左思右想,越来越苦闷。他准备些干粮,第二天天一亮,带着宝剑,骑着一匹马出东门走了。手下的人慌忙跑到丞相府,报告萧何说:“韩信出了东门,不知道到哪儿去了。”萧何跺着脚,说:“哎呀,真给他走了!那还了得?”他立刻骑上快马,带了几个随从,赶到东门,问了问,马上加鞭,急急地又追了上去。到了中午,路过一个村子,一打听,才知道韩信已经过去了。 萧何一路问一路追,直到天黑了,还没追着韩信。人也累了,马也乏了,明天再追吧。可是到了明天,不是更追不上了吗?他一瞧,月儿这么明,道上好像洒满了水银似的。凉风吹着,汗也收了,他就在月亮底下又赶了一阵。转过山腰,下了坡,前面是一条河,远远望见有个人牵着马在河边上来回溜达。那不是韩信是谁呀?萧何使劲地加上两鞭,大声嚷着:“韩将军!韩将军!”他跑到河边,下了马,气呼呼地说:“韩将军,咱们也算一见如故,够得上朋友。你怎么不说一声,就这么走了?”韩信向他行个礼,掉下了眼泪,可不说话。 萧何又说了一大篇劝他回去的话。韩信说:“我这一辈子忘不了丞相的情义,可是汉王……”他又停住不说了。这时候,滕公夏侯婴也赶到了。两个人死乞白赖地非把韩信拉回去不可。他们说:“要是大王再不听我们的劝告,那我们三个人一块儿走,好不好?”韩信只好跟着他们回来。 到了第三天,他们才回到了南郑。汉王听见丞相追的是韩信,又生气了。他骂萧何说:“胡说!逃走的将军也有十来个了,没听说你追过谁,独独去追一个钻裤裆的?这明明是骗我。”萧何说:“将军有的是,像韩信那样独一无二的人才到哪儿找去?大王要是准备一辈子躲在汉中,那就用不着韩信;要是准备打天下,那就非用他不可。大王到底准备怎么样?”汉王说:“我就依着丞相,让他做个将军,怎么样?”萧何说:“叫他做将军,他还得走。”汉王说:“拜他为大将怎么样?”萧何说:“这是大王的英明,国家的造化。” 汉王当时就叫萧何去召韩信来,要拜他为大将。萧何很直爽地说:“大王平日太不注意礼貌了。拜大将是件大事,不是小孩子闹着玩儿似的,叫他来就来。大王真要拜韩信为大将,先得造起一座拜将台,择个好日子,还得亲自斋戒,然后隆重地举行拜将的仪式。这样才能让全体将军士兵都能听从大将的指挥,正像听 从大王的指挥一样。”汉王说:“好,我都依你,请你去办。” 汉营里几个主要的将军一听到汉王择日要拜大将,一个个高兴得眉开眼笑,都认为自己能力强,功劳大,心里说:“不拜我为大将,拜谁呢?”等到汉王上了拜将台,拜的是韩信,全军都愣了。汉王举行了拜将的仪式后,请韩信坐在上位,拱拱手,说:“丞相屡次推荐将军,将军一定有好计策,请将军指教!”韩信回礼,说:“不敢当!”接着他问:“大王打算向东出去,是不是要跟霸王争天下?”汉王说:“是啊。”韩信又问了一句:“大王自己估计估计,比得上比不上霸王?”汉王不作声,过了一会儿,说:“比不上。” 韩信向汉王道贺,说:“我也以为比不上。大王自己觉得比不上,拿这一点说,就该祝贺大王。我曾经在霸王手下做过事,我知道他。他这个人哪,吆喝一声,能够吓坏千百个人,多么勇啊;可是他不能任用有本领的将军,这叫作匹夫之勇。霸王对人很恭敬,看见别人有病,他会流眼泪,心眼儿多么好哇;可是对于有功劳的人应当封爵的,他不肯封,即使封了,他还把印子拿在手里横摸竖摸,舍不得交给人家。他这个好心眼儿只是婆婆妈妈的好心眼儿。霸王虽然做了诸侯的首领,看起来好像很强,实际上并不强。他所到过的地方没有不被毁坏的,天下都怨他,老百姓不向着他,名义上是个霸主,实际上已经失了人心。所以我说,他的强很容易会变成弱。” 汉王听了,心里很高兴。他说:“可是我不行啊。”韩信说:“大王跟他不一样。大王所到的地方,什么都不侵犯。进了武关,废除秦朝残酷的刑法,跟秦人约法三章,秦人都向着大王。再说三秦的三个将军,章邯、司马欣、董翳,欺骗了自己的士兵,投降了霸王。到了新安,霸王坑杀了二十多万投降的士兵,单单留下这三个秦将,还封他们为王。这三人欺压三秦的子弟已经几年了,也不知道杀害了多少人。秦国的父兄痛恨这三个人都痛恨到骨髓里去了。大王发兵往东去,只要发个通告,三秦就能平定。” 汉王越听越高兴,只后悔没早点儿拜他为大将。他这么信任韩信,全体将士也不得不服从韩信的指挥。韩信就开始操练兵马,准备跟霸王作战了。 样张三 昭君出塞 汉昭帝死了,上官皇后才十五岁,没有孩子,别的妃子也没生过儿子。大臣们议论纷纷:立谁好呢?霍光听了别人的话,把汉武帝的一个孙子昌邑王刘贺立为国君。没想到昌邑王是个昏君,他荒淫无度,据说即位才二十七天,就做了一千一百二十七件不应当做的事。霍光他们一班大臣只好废了昌邑王,另立汉武帝的曾孙刘询(原名刘病已) 为国君,就是汉宣帝。不久,霍光死了,汉宣帝重用丞相魏相、卫将军张安世、老将军赵充国等。 这时候,匈奴由于贵族争权,内部不团结,势力越来越衰落,根本没有力量再跟汉朝作对了。原来匈奴出了五个单于,互相攻打。其中有个单于叫“呼韩邪 (yé)”,他杀了一个主要的敌手,打败了别的几个单于,差不多快把匈奴统一了。想不到他的哥哥自立为郅(zhì) 支单于,又跟呼韩邪单于打起仗来了。呼韩邪单于打了几个败仗,死伤了不少人马,不知道怎么办才好。大臣当中有人劝他跟汉朝和好。呼韩邪单于跟大臣们商议了好几天,最后下了决心,亲自带着部下到长安来见汉宣帝。 汉宣帝召集大臣们商议用什么仪式去接待呼韩邪单于。大臣萧望之对汉宣帝说:“单于不是汉朝的臣下,他的地位比诸侯王高。他是第一个亲自到中原来的单于,咱们应当用高规格礼节接待他。这样,别的部族也会乐意跟咱们结交了。”汉宣帝采用萧望之的建议,下了一道诏书,说要像招待贵宾那样去招待呼韩邪单于。公元前51年春,匈奴呼韩邪单于亲自来见汉宣帝。汉宣帝打发使者送给他一套最讲究的衣帽、一枚金印、一辆头等的马车和许多别的礼物。呼韩邪单于打扮起来,坐着新的车马,跟着使者到了长平(离长安五十里 地)。汉宣帝也到了长平。 到了汉宣帝和单于会见的那一天,各部族的君长、诸侯王等一同去迎接的就有好几万人。汉宣帝上了渭桥,大伙儿全都高呼“万岁”。呼韩邪单于先到了长安公馆里,然后再到建章宫去参加盛大的宴会。汉宣帝又送了不少礼物给他,还请他参观了各种珍宝。 呼韩邪单于和匈奴的大臣们在长安住了一个月。到了二月,他们准备回去了。呼韩邪单于请求汉宣帝让他们住在漠南光禄塞(在今内蒙古自治区固阳西南) 一带。万一郅支单于再来攻打,可以退守在受降城(为接受匈奴人降顺而建造的城,公元前105 年建成,在内蒙古乌拉特中旗)。汉宣帝答应了,还派两个将军带领一万六千名骑兵护送他到了漠南。这时候,匈奴正缺少粮食,汉朝送去了三万四千斛(hú,古时候十斗为一斛) 粮食。 郅支单于怕汉朝帮着呼韩邪单于去打他,便也打发自己的儿子到长安来,表示要和汉朝交好。他自己带领部下往西边撤。离匈奴故城已经七千多里了,他还不断打发使者来访问汉朝。 呼韩邪单于十分感激,一心跟汉朝和好,不必说了,郅支单于也想与汉朝结交,就是西域各国也都争先恐后地来和汉朝打交道。汉宣帝不用说多么高兴了。 汉宣帝在位的二十多年,汉朝强盛了一个时期。公元前49 年,汉宣帝害病死了,太子刘奭(shì) 即位,就是汉元帝。汉元帝立王政君为皇后,封皇后的父亲王禁为阳平侯。他即位没几年,西边的郅支单于忽然派使者来要求汉朝把他的儿子送回去,话还说得很强硬,弄得汉元帝不知道该怎么办才好。 郅支单于当初听到呼韩邪单于在漠南建立了国家,就率领部下往西去攻打坚昆(古部族名,也是地名,在新疆哈密西边)。他占领了坚昆,把它当作都城,兼并了那边三个小国,又强大起来了。他这才派使者到长安来,要求汉朝把他的儿子送回去。汉元帝听从了大臣们的话,决定跟郅支单于交好,派大臣谷吉为使者护送郅支单于的儿子回去。 谷吉把郅支单于的儿子送到坚昆,郅支单于反倒把谷吉和随从的人都杀了。他知道这么得罪汉朝,汉朝是不能放过他的,又听说呼韩邪单于由于汉朝的帮助,也强大起来了,就再往西到了康居,强迫康居王听他的指挥,又强迫当地的老百姓费了两年工夫给他建造一座城——郅支城。接着郅支单于就攻打乌孙的大宛,弄得西域没有一天安宁。 到了这时候,被郅支单于压迫的各国都希望汉朝能出兵去帮助他们。西域都护(是汉宣帝时设立的卫护西域的官) 甘延寿和他的副手陈汤征调了在西域屯田的汉兵和当地的人马,一共有四万多人,分两路去攻打郅支单于。一来因为甘延寿和陈汤得到了西域十五个国家的帮助,二来因为郅支单于不得人心,两下打了几仗,汉兵打下了郅支城,郅支单于也被杀死了。甘延寿和陈汤把郅支城里的金银财宝和牲口等都拿出来,分别送给一起围攻郅支城的十五个国王和他们的将士。他们全都欢天喜地地回到本国去了。 郅支单于一死,呼韩邪单于的匈奴王位可以坐定了。他在公元前33 年,再一次亲自到长安来,要求和 汉朝结亲。汉元帝也愿意同匈奴和亲,就答应了。他吩咐大臣到后宫去传话:“谁愿意到匈奴去的,皇上就把她当作公主看待。” 后宫的宫女都是从民间选来的,她们好像关在笼子里的鸟儿,永远没有飞出去的可能。能够出去嫁人的话,就是嫁给一个平民也够称心了。可是要她们离开本国到匈奴去,谁都不乐意。其中有个宫女叫王嫱(qiáng),又叫王昭君,她很有见识。为了两国的和好,她向上报名,愿意到匈奴去。 古籍里的王昭君像及介绍 管这件事的大臣正为了没有人应征而着急,难得王昭君去,就把她报上去了。汉元帝就吩咐几个专门办理喜事的臣下,准备嫁妆,择个日子,给呼韩邪单于成亲。 到了娶亲那一天,呼韩邪单于瞧王昭君年轻美貌,打心眼儿里感激汉元帝。不说别的,那份嫁妆已经够叫他高兴了。光是绸缎布帛一项,就有一万八千匹,丝绵一万六千斤。从汉朝方面说,只要匈奴不来侵犯,边界上和邻近的居民不再受到抢劫和屠杀,就已经够称心了。现在呼韩邪单于一心跟汉朝和好,从此不再来侵犯,汉朝怎么样优待他也都是乐意的。因此,在呼韩邪单于夫妇离开长安那一天,汉元帝在宫廷里举行了一个盛大的宴会欢送他们。 王昭君到了匈奴,住在塞(sài)外,从此见不到父母之邦,心里不免难受。可是匈奴人都喜欢她、尊敬她,她慢慢也就习惯了。打这以后,匈奴和汉朝和睦相处,六十多年没有打仗。 公元前33 年,汉元帝死了。太子刘骜(ào)即位,就是汉成帝。汉成帝立母亲王政君为皇太后,拜大舅王凤为大司马大将军,四舅王崇为安成侯,还给其他五个小舅舅也都封了侯。外戚王家从此掌握了朝廷的大权。 市面上林汉达著作的版本较多,为什么首选《中国历史故事集》? 《中国历史故事集》(春秋、战国、西汉、东汉)相比《前后汉故事新编》《三国故事新篇》《上下五千年》等,是最能体现林汉达写作风格的一套书。首先,在组材方面,用“跟镜头”的方式,将主线“一线贯穿”,即一个故事关联下一个故事,中间不断线。 其次,在语言方面,使用口语化的表述,多动作、表情、心理等描写,犹如在道家常,无传统历史书那种居高临下之感。很少直接评论人和事,而是把态度融合在叙述的口气和用词上,与读者平等交流,亲切自然。 ·为何分为《春秋故事》《战国故事》《西汉故事》《东汉故事》四本书? 分为四册是为了让每部书的内容体量适中,重量较轻,一来避免大部头书对孩子造成的压迫感,二来拿着书阅读时也不会太重。另外,分册也方便读者购买喜欢的朝代内容,给读者更多自由选择。 ·这是一本轻松有趣的历史启蒙书,也是一座丰富多彩的语文“宝库”。 历史启蒙毋庸置疑,语文“宝库”主要体现在,书中涉及大量成语故事,如“千金一笑”“一鼓作气”“暗箭伤人”“唇亡齿寒”“退避三舍”“卧薪尝胆”“起死回生”“狡兔三窟”“完璧归赵”“负荆请罪”“毛遂自荐”“图穷匕见”“破釜沉舟”“约法三章”“暗度陈仓”“四面楚歌”“苏武牧羊”“投笔从戎”“得陇望蜀”,等等。 ·专为孩子设计的“状元”藏书票,凑齐四张,可解锁藏书票背后的“名画”拼图。 四张“状元”藏书票分别是明朝第一位状元吴伯宗、“六首”状元丁显、“圣旨建坊传美名”状元任亨泰、被“梦”选中的状元许观。名画为明代沈周的《东庄图册-知乐亭》。希望小读者像状元一样考试顺利,同时能在“知乐亭”中劳逸结合。 ·本套书不仅有96个有趣的经典故事,还有123幅难得一见的古画,图文相得益彰。 《春秋故事》24个故事,36幅图。《战国故事》26个故事,38张古画。《西汉故事》25个故事,27张古画。《东汉故事》21个故事,22张古画。古画与内容是有关联的,既形象生动,又能缓解阅读纯文字时的疲惫感。这些古画都出自古代典籍,较为难寻。 ·大字版,排版舒朗,阅读体验感好。 ·精编精校,生僻字注音。 本套书在原本的基础上做了精编精校。比如,原版为“放虎回山”,考虑到成语的规范性,也为了小读者积累最准确的成语,改成了“放虎归山”。