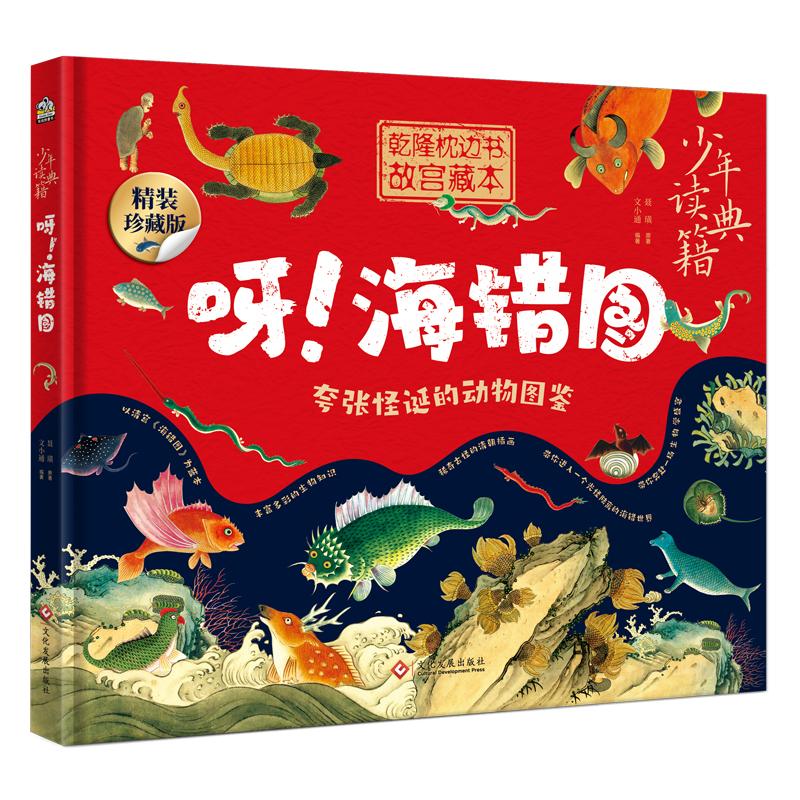

出版社: 文化发展

原售价: 68.00

折扣价: 36.80

折扣购买: 少年读典籍 呀!海错图

ISBN: 9787514239430

原著 聂璜 清朝康熙年间学者、画家、生物爱好者,主要作品有《海错图》,记录了自己在沿海所见、所闻的三百多种生物,还有一些植物,文字生动精彩,图片夸张有趣,深受清朝多位皇帝喜爱。前三册藏于北京故宫博物院,第四册藏于台北故宫博物院。 编著 文小通 青年作家,资深出版策划人,思想新锐,文笔优美,著有《你好园林 神奇的院子》《少年读史 小史记》《这里是敦煌》《这里是三星堆》等,拥有固定而广泛的读者群。

蟳虎 “蟳(xún)”一般是指梭子蟹科的螃蟹。 但蟳虎既不是蟳,也不是虎,而是鱼。 传说它捉蟳时凶猛如虎,所以被称为蟳虎。 聂璜写了一个蟳虎捕蟳的故事:蟳虎发现 石缝里有梭子蟹,就用尾鳍去抽打。 蟹伸出大螯(áo)夹住蟳虎的尾鳍。 蟳虎甩尾, 螯被扯下来。 蟳虎用甩尾巴的办法,又扯下蟹的另一只螯,然后,从蟹的伤口处把肉 吸出来吃了。 蟳虎的尾鳍虽然破损,但不久就会长好,并不怕蟹夹破了尾巴。 据考 证,蟳虎就是中华乌塘鳢(lǐ)。 中华乌塘鳢的尾鳍上有黑斑,像眼睛一样,可伪装成 头部。 天敌会把假眼误认为是鱼头,从而发起攻击,蟳虎趁机逃走。 验明正身 蟳虎战蟹的记载,可能是聂璜听来的。 他说蟳虎 “黑绿色,形如土附”。 土附就是杜父鱼、塘鳢一类的 鱼。 蟳虎的正式名字是 “中华乌塘鳢”,属硬骨鱼纲、 鲈形目、塘鳢科。 夹甲鱼 夹甲鱼的身体就像藏在龟壳里,壳上的花纹也和龟壳的花纹一样,个头儿 只有拳头大小,长相别有“个性”。 聂璜在画它时,从四个角度下笔,分别画 了“前面”“腹面”“背面”“侧面”,以表现它的奇形怪状。 夹甲鱼可能就是 箱鲀,身体好像箱子。 箱鲀的鳞片特别坚硬,它是怎么游泳的呢?是这样的: 箱鲀的鳍的根部没有硬化,鳍从“箱子”里伸出来,可以慢慢划水,拖动木头 一样的身体在礁石间缓缓觅食。 箱鲀受惊吓时会释放毒素,让天敌的鳃很难 受,放弃捕食。 如果把箱鲀放在小鱼缸里,箱鲀释放毒素,能把自己毒死。 验明正身 夹甲鱼可能是硬骨鱼纲、鲀形目、箱鲀科的箱鲀。 箱鲀鳞片 硬化,像龟的甲片一样拼在一起,躯体则成了箱子一样的方块。 夹甲鱼的身体就像藏在龟壳里,壳上的花纹也和龟壳的花纹一样,个头儿 只有拳头大小,长相别有“个性”。 聂璜在画它时,从四个角度下笔,分别画 了“前面”“腹面”“背面”“侧面”,以表现它的奇形怪状。 夹甲鱼可能就是 箱鲀,身体好像箱子。 箱鲀的鳞片特别坚硬,它是怎么游泳的呢?是这样的: 箱鲀的鳍的根部没有硬化,鳍从“箱子”里伸出来,可以慢慢划水,拖动木头 一样的身体在礁石间缓缓觅食。 箱鲀受惊吓时会释放毒素,让天敌的鳃很难 受,放弃捕食。 如果把箱鲀放在小鱼缸里,箱鲀释放毒素,能把自己毒死。 石首鱼 有一天,聂璜发现,有种鱼因为脑袋里有两块小石头,被称为 “石首鱼”。 鱼头里的石头叫矢(shǐ)耳石,可保持身体平衡。 明朝人 捕鱼时,会敲击木板,发出的声音与鱼头内的矢耳石产生共振,把鱼 群震晕,以此捕捞,名为敲罟(gǔ)。 春天来临,春雨频仍,桃花盛 开,江河涨水,海洋中也骚动起来,石首鱼成群结队涌向近岸,用鱼 鳔发出“咯咯咯”的声音以求偶,在靠岸处产卵。 聂璜认为,石首鱼 在近岸产卵,是为了让卵附在海岩上,不被海浪冲跑。 其实,这是因 为近岸处有淡水注入,浮游生物充足,能让鱼宝宝吃得饱。 验明正身 石首鱼的真实身份,是硬骨鱼纲、鲈形目、石 首鱼科里最大的大黄鱼,也就是黄花鱼。 它们近 岸产卵,所以有 “黄花鱼——溜边儿” 的歇后语。 吴王和石首鱼的故事 相传春秋时期,东夷侵犯吴国,吴王阖闾(hé lǘ)逃到海 岛上。 断粮时,突然来了一群金黄色的鱼,吴军得救。 吴军 班师时,鱼还没有吃完。 阖闾回来后问那些鱼还在吗?侍从说 晒成了鱼干。 阖闾吃后,感觉味美,于是写下一字,上为美, 下为鱼。 此字后来演化成了“鲞”(xiǎng),就是鱼干的意思。 箬叶鱼 聂璜在看古书时,注意到箬(ruò)叶鱼,每条鱼只有一只眼睛,两条 鱼合在一起才能向前游动。 聂璜非常好奇,来到海边考察这种鱼。 箬叶鱼 身体扁平,好像包粽子用的箬竹叶子,所以得名,中国古代把这种鱼称为比 目鱼。 由于看起来又像鞋底,也叫鞋底鱼。 聂璜发现,箬叶鱼并不是“独 眼鱼”,而是两只眼睛都长在一侧;它其实是个“独行侠”,总是独自在浅水 里贴着沙底游泳,所以也叫“搭沙”。 幼年时,这种鱼的眼睛长在头部两侧, 很对称;长大后,两眼间的软骨被身体吸收,一侧的眼睛就移到对面一侧了。 验明正身 箬叶鱼身子窄,嘴噘起,仿佛在说 “嗯”,是硬骨鱼 纲、鳎亚目的舌鳎(tǎ);比目鱼身子宽,嘴下撇,仿 佛在说 “嘁”,是硬骨鱼纲、鲽亚目的鲽或鲆(píng)。 它们都属于比目鱼。 越王和比目鱼的故事 传说,有一次越王勾践吃鱼,只吃了一 面,把剩下的另一面扔到水里。 这一面鱼竟 然复活了,于是人们把它叫“王余”。 还有一个传说。 有一种鱼叫王馀(yú), 当大水冲破堤岸时,它们不想离开。 这时, 它们看见自己的影子,发现自己还有另一半, 便双双并排游走了。 海? 在见到海?(tún)之前,聂璜见书上记载海?的外形就像猪,等到 他亲眼见到海?时,觉得海?更像鱼,不像猪。 渔民说,海?不是外形 像猪,而是内脏和猪一样。 聂璜发现海?的脑袋上长着小孔,能从小孔 中喷出水柱,小孔似乎就是腮。 其实,这种海?就是江豚。 江豚头顶的 小孔是鼻孔,喷水是在呼吸和换气。 江豚爱在大风天现身,它们会在水 中抬起头,迎风点头,好像祭拜一样。 渔民看到江豚拜风,就知道大风 要来了。 大风发生前,气压较低,江豚便抬起头,增加呼吸的频率。 验明正身 聂璜见到的海?嘴短,没有背鳍,是海?的亲戚江豚, 属哺乳纲、鲸目、海豚科。 海?与懒妇的故事 在古代渔民心中,海?是由懒惰的妇人变来 的。 据说用海?脂肪点燃的灯,如果放到玩乐的 地方,灯就会很明亮;如果放在读书学习的地方, 灯就变暗了。 对渔民来说,海?是不祥之兆。 人鱼 聂璜曾经听一位朋友说,有一种鱼长得很像人,长着手和脚;鱼背上 有红色的鳍翅,还有一条短尾。 据说有人抓到人鱼后,养在池中,发现人 鱼会穿衣、吃饭,还能笑,但不能说话。 聂璜不大相信。 但当他发现很多 书中都记载了人鱼后,便把它写入了《海错图》。 他在考证人鱼时,发现 人鱼总是在海上有暴风雨来临的时候出现。 验明正身 人鱼是传说中的生物,现实中没有严格对应的原型。 不过,有一种海兽长得很像人,这就是儒艮(gèn),是海 牛目、儒艮科的一种海洋草食性哺乳动物。 儒艮两个短短 的鳍肢像人的胳膊,要定期浮出水面呼吸,有时头上顶着 海草,被误认为 “美人鱼”。 人鱼的故事 唐代诗人李颀(qí)写的《鲛人歌》中,描绘 了一个日夜纺织绢绡(xiāo)的鲛人。 一天,鲛人 来到陆地,出售绢绡,借住在一户人家中。 回到 大海前,鲛人恋恋不舍地流下眼泪,眼泪变成颗 颗珍珠。 鲛人把珍珠送给这家人,表达感激之情。 乾隆皇帝枕边书 故宫里的“海洋世界” 一、故宫里的藏本,造办处里的奇书 “海错”指海洋里错杂繁多的海洋生物。《海错图》作者为清朝学者聂璜,此书问世后,流落民间,后来被清朝太监苏培盛(《甄嬛传》中出现过)带入清宫造办处,成为清宫藏本。 本书《少年读典籍 呀!海错图》以清宫旧藏为蓝本,对书中动植物和奇怪现象进行了科学解析,解析的过程有如猜谜和揭秘,十分有趣好玩,能够吸引小读者,感受古代经典的神奇,和传统文化的魅力。 二、雍正皇帝的“爱巴物”,乾隆皇帝的枕边书 雍正皇帝多次翻阅《海错图》,乾隆皇帝下多道圣旨要求把《海错图》呈给他看,并将《海错图》存放在重华宫里宝藏起来,可见其珍贵。 三、北京故宫、台北故宫藏书大合体,珍贵难得 《海错图》原著共四卷,前三卷藏于北京故宫博物院,第四卷藏于台北故宫博物院,全本面世极为难得。本书《少年读典籍 呀!海错图》将北京故宫和台北故宫藏书合体,从全本中精选鱼兽鸟虫、神兽、自然现象等内容,十分丰富,珍贵。 四、藏在故宫里的博物学,传统文化与自然科学的奇遇 《海错图》虽然叫“海错”,但书中所写并不完全是海洋生物,还有神话传说中的动物、神秘莫测的自然现象等,因此,小读者在阅读本书《少年读典籍 呀!海错图》时,会享受到一场博物学盛宴,不仅掌握关于海洋生物的知识,还能掌握大量地理、自然、动物、文学、神话、志怪、民俗、历史、艺术等知识。 五、古怪离奇的清朝插画,紫禁城里的动物图鉴 清朝人聂璜,不仅是一位学者,也是一位超凡脱俗画家,他画的“海错”超越了清朝那个时代,极为前卫。“海错”们既有工笔风格,又有点卡通,既像漫画,又一本正经,稀奇古怪,光怪陆离,夸张怪诞,非常有趣,有看点,足以吸引看到它们的人,无论孩子还是成人。 这些“海错”究竟是现实中的哪一种动物?本书《少年读典籍 呀!海错图》将带领小读者一步步揭秘。 六、生僻字注音,方便阅读 书中的生僻字均加注音,帮助小读者无障碍阅读。