出版社: 浙江摄影

原售价: 48.00

折扣价: 33.60

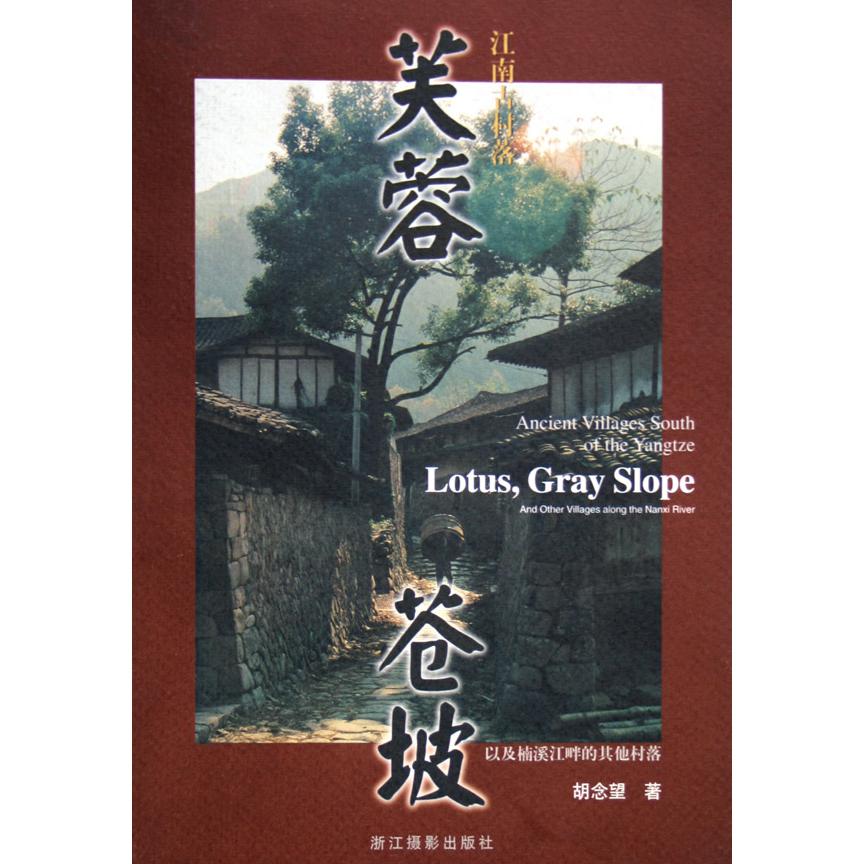

折扣购买: 芙蓉苍坡以及楠溪江畔的其他村落/江南古村落

ISBN: 7805367914

“一等人忠臣孝子,两件事读书耕田”。耕读生活作为早期文人的一种 理想,起源于隐逸,是儒家“退则独善其身”和道家“复归返自然”的人格 体现,是古代士人这个知识阶层陶情冶性的寄托。一些士子人在官场,看到 朝廷的腐败,官场的黑暗,大有屈原“众人皆浊吾独清,众人皆醉吾独醒” 的愤世嫉俗之慨叹,不愿与贪官污吏同流合污。不少文人雅士避红尘,脱世 俗,遨游名山大川,寄情山水,更有甚者,藏身于山林过着隐居生活。由于 工商业者地位低下,心高气傲的士子们无法屈身迎合,便躬耕畎亩阡陌之间 ,种几亩薄田。其实,“耕”似乎只是象征性的,士子们躬耕是极少的,他 们只不过是寄情山水,在青山秀水间吟诗题赋、修身养性罢了。这样的耕读 生活说穿了只是一种象征性的耕读生活。然而,他们在村落规划与建筑中塑 造出·种文人所特有的恬静淡雅的趣味,浪漫飘逸的风度和质朴无华的气质 与情操,在楠溪江青山秀水间创造出一座又一座文质彬彬、富有田园野趣的 村落。 到了宋代,耕读文化由于科举制度的演进而得到改造与加强。北宋仁宗 皇帝的几条科举政策有力地推动了耕读文化的发展:一是规定士子必须在本 乡读书应试,使各地普设各类学校;二是在各科进士榜的人数上,给南方各 省规定了优惠的最低配额;三是规定工商业者和他们的子弟都不得参加科举 考试,只准许士、农子弟参加。这大大地激发了普通人家对科举入仕的兴趣 ,连农家子弟也看到了读书入仕、光耀门楣的希望。“朝为田舍郎,暮登天 子堂”不再是天方夜谭式的美梦,而是实实在在的希望,于是牛角挂书、柳 枝为笔、沙地练字、田头秀才代不乏人。在文化得到普及的同时赋予耕读文 化新的内涵,真正意义上的耕读文化出现了。 楠溪江流域有谢灵运、陶弘景等六朝高士启蒙于前,有张九成、王十朋 等历代文人化成于后,旧、新两种耕读思想都深入到了楠溪江山陬水涯的每 一个村落。“读可荣身,耕以致富”成为楠溪江历代居民们所追求与向往的 生活。每个宗族都在各自的“家训”、“族谱”里明确规定,子弟务必读书 。芙蓉村((陈氏宗谱》说:“凡吾族子弟,为士者须笃志苦学,以求仕进; 为农者须勤耕贸迁,以成家业;即甚贫乏者,亦宜清白自守,切不可习为下 流,玷坏家声……”《陈氏宗谱》中记载的这种耕读社会传统,迄今仍盛传 不衰,芙蓉村内“姓族繁兴,风气淳美,人尚礼教,家重师儒,弦诵之声, 遍于阊里”。鹤阳村《谢氏宗谱‘家训》里说,要“以耕读为业”。《谢氏 宗谱·族规》中就耕读一条写道:“读可荣身,耕可致富,勿游手好闲,自 弃取辱,少壮荡废,老朽莫及。”坦下村《陈氏宗谱·家训》(康熙本)则说 :“耕以务本,读以明教。”云岭《潘氏宗谱·家训》说得更为明白详尽: “祖宗家法,以忠孝节义为纪纲,以耕读勤俭为本务。” 为了让本族子弟读书入仕,楠溪沿岸各村纷纷兴学。两宋时代,理学盛 行,而理学传播的重要途径是设立书院收徒讲学授课,我国一些著名的书院 如白鹿洞书院、嵩阳书院、岳麓书院、睢阳书院便是在这段时间兴起的。南 宋时,私人书院开始盛行。书院一方面可以讲学传播学术、研究学术、交流 学术,另一方面则是供人潜心学习,为应考科举作准备。 南宋龙图阁大学士王十朋在《送叶秀才序》中说永嘉“谊礼之学甲于东 南,笔横渠口伊洛者纷如也,取科弟,登仕籍,多白此途出”,可见当时楠 溪江中上游渠口一带耕读文化的空前盛况。楠溪江兴学主要采用两种方式, 一是聘请老师主持义学或义塾,二是由宗族出面利用房族祠产,资助家境贫 寒子弟读书入学。岩头村《金氏宗谱·家规》说得很明确:“每岁延敦厚博 学之士,以教子弟,须重以学俸,隆以礼文,无失故家轨度。子弟有质士堪 上进而无力从学者,众当资以祠租曲成之。”其余各村各族祠下大多规定, 凡进县、府学读书和赴府、省应试,费用由祠下公出。中试以后,祭祖和各 方打点等开销也由宗祠支付,族中公有学田收入全用来兴学。一直到解放前 夕,凡考上高中、大学的学生,还是用宗族祠产或公有学田收入来交学费。 P.30-31