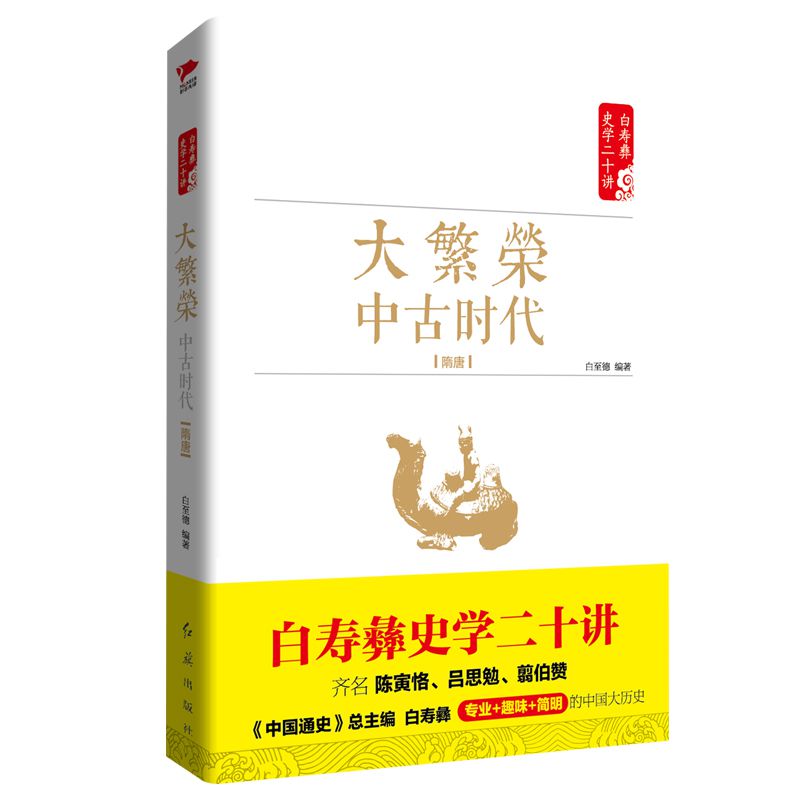

出版社: 红旗

原售价: 45.00

折扣价: 26.60

折扣购买: 大繁荣(中古时代隋唐)/白寿彝史学二十讲

ISBN: 9787505141261

该系列为白寿彝之子白至德根据白寿彝史学论著整理编著而得。白寿彝,中国著名的历史学家、教育家、思想家、社会活动家,杰出的民族理论工作者。回族,河南开封人,早年就读于中州大学、文治大学和燕京大学国学研究所,研究生。曾为云南大学、重庆中央大学、南京中央大学教授,北京师范大学终身教授、博士研究生导师。

第一讲 唐皇朝史撰述的兴盛 1.历史意识的强化和史馆的设立 隋朝与唐朝,统治集团的历史意识进一步强化了,这在历史撰述和历史思想上都有明显的表现。隋文帝在撰史方面首先做的一件事情,就是命魏澹“别成魏史”。而魏澹所撰《魏书》“以西魏为真,东魏为伪”,隋文帝“览而善之”。这是通过改撰魏史,为西魏、北周争得合理地位,而最终是为隋朝争得合理地位。隋文帝在撰史方面做的另一件事情,是在开皇十三年(593年)下了一道诏书:“人间有撰集国史、臧否人物者,皆令禁绝。”这表明皇家垄断“撰集国史、臧否人物”的决心,魏晋南北朝以来私人修史的势头受到了扼制。这是中央集权的重建和强化在修史方面最直接的反映。 “《汉书》学”的兴盛,从另一个方面反映出隋朝统治者历史意识的强化。梁、陈以来,《汉书》地位日显,而“《史记》传者甚微”。隋统一后,发扬了南朝这个传统,“《汉书》学”走向高潮,成了“国学”。当时,刘臻“精于《两汉书》,时人称为‘汉圣’”。杨汪受业于刘臻,刘臻反而说“吾弗如也”。杨汪后为国子祭酒,炀帝“令百僚就学,与汪讲论。天下通儒硕学多萃焉,论难蜂起,皆不能屈”,为一时之盛举。但隋朝“《汉书》学”的泰斗,还要推萧该、包恺二人。史称:大业年间,“于是《汉书》学者以萧、包二人为宗匠。聚徒教授,著录者数千人”。关于《汉书》的著作,“为当时所贵”,“甚为贵游所礼”。这样的盛况,在经学史、佛学史上并不鲜见,在史学史上却是空前的。《汉书》因具有皇朝史典范的性质而有此殊荣,而“《汉书》学”出现如此盛况,自是统治集团提倡的结果。正宗观念、垄断修史、推崇《汉书》,这种历史意识的强化,反映了政治统治上的要求。在这方面,唐初统治者比隋朝统治者要高明得多。 武德五年(622年),唐高祖根据令狐德棻的建议,诏修梁、陈、魏、齐、周、隋六代史。诏书指出:史官的职责是“考论得失,究尽变通”,史学应起到“裁成义类,惩恶劝善,多识前古,贻鉴将来”的作用。魏、齐、周、隋、梁、陈六代都“自命正朔”,“至于发迹开基,受终告代。嘉谋善政,名臣奇士,立言著绩,无乏于时”;然诸史未备,遂令人惋惜。诏书对撰述六代史提出了总的要求:“务加详核,博采旧闻,义在不刊,书法无隐。”这道诏书,反映出了唐高祖的政治家气度:他是激烈的政治斗争的胜利者,但他并没有去指斥前朝的错误,而是充分肯定它们的历史地位。他重视周、隋的历史,但也没有排斥梁、陈,显示出对于史学工作有一种开阔的视野。这次修史工作没有取得具体成果,但它却为唐初修撰前代史确定了宏大的规模。 贞观三年(629年),唐太宗复命诸大臣撰写梁、陈、齐、周、隋五代史,以房玄龄、魏徴“总监诸代史”,以令狐德棻主修周史并“总知类会梁、陈、齐、隋诸史”。这是武德年间修史工作的继续。经众议,北魏史有魏收《魏书》和魏澹《魏书》二家,“已为详备,遂不复修”。为实现这次修史计划,这一年,唐太宗对修史机构做了重大改革,正式设立史馆,并“移史馆于禁中”,“自是著作郎始罢史职”。宰相负责监修,后称监修国史,成为定制。修撰史事,以他官兼领,称兼修国史;或以卑品而有史才者任之,称直史馆;凡专职修史者,称史馆修撰。此后,历代修史机构大致袭用此制。唐代以下修史工作绵延不断,史馆起了重要作用。 贞观十年(636年),五代史同时修成。唐太宗十分高兴,他勉励史臣们说:“朕睹前代史书,彰善瘅恶,足为将来之戒。秦始皇奢淫无度,志存隐恶,焚书坑儒,用缄谈者之口。隋炀帝虽好文儒,尤疾学者,前世史籍,竟无所成,数代之事,殆将泯绝。朕意则不然,将欲览前王之得失,为在身之龟镜。公辈以数年之间勒成五代之史,深副朕怀,极可嘉尚!” 这一段话,阐述了唐太宗对史学的社会功用的认识,尤其是史学与政治关系的认识,阐述了唐初统治者在对待史学的态度上跟秦、隋皇朝的区别。隋、唐统治集团在历史意识强化方面是一致的,在对待修史工作的具体措施上却并不相近,这从一个侧面反映出他们在文化政策上的得失。贞观年间,唐太宗还诏修《五代史志》,重撰《晋书》;史家李延寿秉承家学,着手撰写《南史》《北史》。至唐高宗时,这些撰述都已完成,显示出官修皇朝史的重大成就。 2.五代史纪传和《五代史志》 唐太宗贞观十年撰成的“五代史”包括: ——《梁书》56卷:帝纪6卷,列传50卷。姚思廉(557—637年)撰。 ——《陈书》36卷:帝纪6卷,列传30卷。姚思廉撰。 ——《齐书》50卷:帝纪8卷,列传42卷。李百药(565—648年)撰。后人为区别于萧子显《齐书》,称之为《北齐书》。 ——《周书》50卷:帝纪8卷,列传42卷。令狐德棻(583—666年)、岑文本(594—644年)、崔仁师撰,其史论多出于岑文本之手。 ——《隋书》55卷:帝纪5卷,列传50卷。魏徴(580—643年)、颜师古(581—645年)、孔颖达(574—648年)等撰,其史论皆魏徴所作。魏徴还撰写了梁、陈、齐三史帝纪总论。 五代史各在不同程度上继承了前人成果,姚思廉、李百药都有家学传承,《周书》《隋书》具有更明显的官史性质。在诸史作者中,大致说来,魏徴长于史论,姚、李长于史文,令狐德棻长于史例。五代史在南北关系的处理上,大致采取了同等看待的态度,这跟《宋书》《南齐书》称北朝为“索虏”,《魏书》称南朝为“岛夷”相比,是一个很大的变化,反映了在政治统一条件下政治家和史学家对南北朝历史的新认识。五代史虽各自独立,但对所记历史内容也有一个全局的安排。对于梁朝、陈朝与少数民族及外域的联系,《梁书》专立《诸夷传》叙述,《陈书》则散见于纪、传之中;在这个问题的处理上,《北齐书》同《陈书》相似,《周书》跟《梁书》相近。《梁书》所记“海南诸国”,《周书》所记突厥、稽胡,都是极重要的历史内容。梁、陈、齐三史都有魏徴撰写的总论,反映出对前代史评价上的总认识。 五代史在编次上讲究以类相从的方法,除各类传外,其他列传也有不少是按“义类”、“类会”编次的。因各朝年代短促,年代与“类会”之间的关系便于安排,容易做到眉目清晰。但是,五代史在表述上却出现了明显的程式化的趋向。它们的帝纪,于朝代更替之际详载新朝“受命”的各种诏策、玺书,讳恶溢美。它们的列传,必首列传主姓名、郡望、祖、父官职,继而依次叙述幼年生活,性格、相貌、风度;历任官品,行事、文章,有的最后还写出饰终诏书、封赠、谥号、子孙官职、著述名称。像《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》中那种气势恢宏的帝纪,生动激越的列传,已难得见到。在门阀意识支配下,纪传体史书逐渐失去原先的活力。从局部来看,五代史中也有少数写得精彩的片断。《梁书》的《韦叡传》写合肥之役和邵阳之役,《康绚传》写堰淮之役,《昌义之传》写钟离之守,《周书》的《韦孝宽传》记玉璧之守,《王罴传》记荆州之守、华州之镇,都写得有声有色,是五代史中少见的佳作。 五代史的历史思想,在它们的史论中反映得最为鲜明。其成就以《隋书》史论价值最高,《周书》《梁书》次之,《陈书》《北齐书》又次之。《隋书》史论全面地总结隋朝得失存亡之故,深刻地分析了“高祖之所由兴,而炀帝之所以灭”的原因,在于“安民”和“虐民”的区别。它从历史比较中得到一个重要结论:“隋之得失存亡,大较与秦相类。”这是很有启发性的历史见解。它指出隋朝之亡“起自高祖,成于炀帝”的发展过程,包含了朴素辩证思想的成分。《循吏传》后论提出的“所居而化,所去见思”,可以看作是对各级官吏“立身从政”的要求;《隋书》卷66后论提出的“大厦云构,非一木之枝,帝王之功,非一士之略。长短殊用,大小异宜,格税栋梁,莫可弃也”的人才思想,具有历史认识和现实借鉴的价值。魏徴所写的这些史论同他为梁、陈、齐三史所写的总论一样,都贯穿着阐述得失存亡之故的思想,他在唐初的政治家中具有比别人更突出的历史感。 五代史记述了梁、陈相继,齐、周并立,以及隋朝统一南北、由兴而亡的历史,有不可忽视的历史价值。有些记载还具有文献方面的价值。《梁书?范缜传》载范缜的《神灭论》,《北齐书?杜弼传》记邢邵同杜弼“共论名理”,在形神关系上的论难,是思想史上极为重要的文献。《周书》卷38记柱国大将军、大将军元欣等13人名单,是军事制度史方面的重要资料。《陈书?何之元传》载何之元《梁典?序》;《隋书?李德林传》载李德林与魏收论史书起源的往还书信,《魏澹传》载魏澹《魏书》义例,《许善心传》载许善心《梁史?序传》,《裴矩传》载裴矩《西域图记?序》等,是有关史学的重要文献。 内容出自专业史家:白寿彝☆总主编《中国通史》,受到多位国家领导人的致信道贺;☆主持《二十四史》的点校工作;☆著作:《史学概论》《史学论集》《中国史学史》《中国交通史》《中国通史纲要》《民族宗教论集》《回族人物志》《中国回族史》等。☆同郭沫若、范文澜等创办了新中国史学会;☆创办了《光明日报》的《历史教学》半月刊;☆与刘大年等发起创办了《历史研究》杂志;☆中国科学院专门委员,并与侯外庐等筹建中国科学院历史研究二所;☆北京师范大学终身教授、博士研究生导师;☆任国务院学位委员会委员、国务院古籍整理规划小组成员、国家教委全国高校古籍整理与研究工作指导委员会副主任、中国民族史学会会长。 历史唯物主义史学观:白寿彝教授秉承历史唯物主义史学观,作为马克思主义史家,曾受到国家领导人的肯定和重视,此点高度吻合党政机关学习历史的需要。 内容全面细致:本系列图书上起远古时代,下迄中华人民共和国成立。具有鲜明的理论特色;内容丰赡、资料翔实;体裁新颖而具有民族风格;代表当代中国史学研究最高水平。 普及历史学读本:该系列图书很好地将科学性和通俗性结合起来,不仅适合历史专业工作者阅读、研究,而且适合一般读者学习、了解中国五千年文明史。 彩色插图:本系列图书详细勘校纠正了以往版本中出现的诸多错误,且添加有精美彩插,以帮助读者更好地了解中华上下五千年璀璨之文明。