出版社: 商务印书馆

原售价: 88.00

折扣价: 64.30

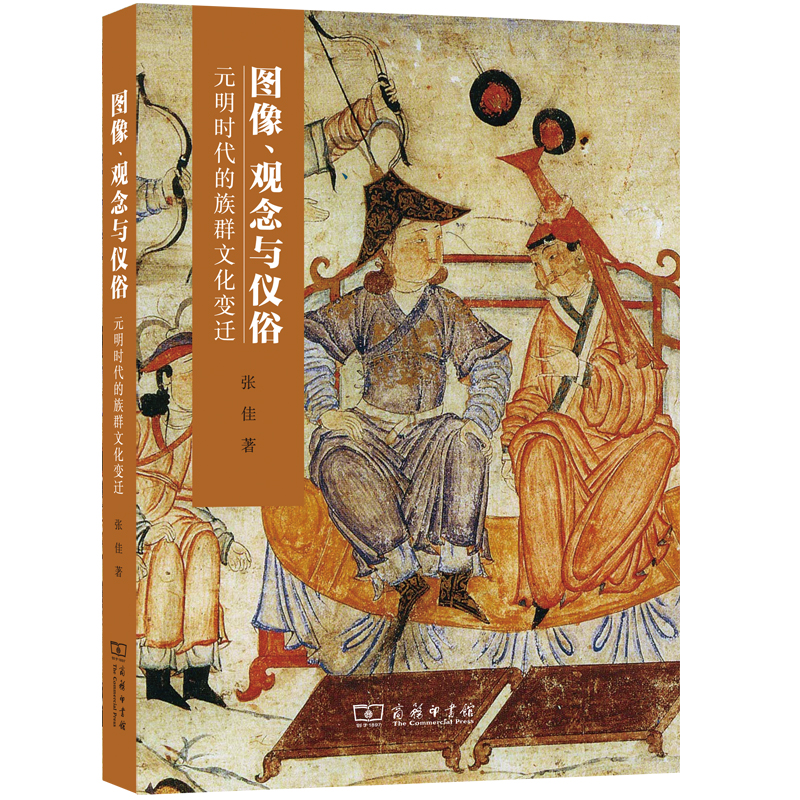

折扣购买: 图像、观念与仪俗:元明时代的族群文化变迁

ISBN: 9787100195492

张佳,1981年生,山东高密人。北京大学古典文献学学士(2004),清华大学历史文献学硕士(2007),复旦大学专门史博士(2011年),现任复旦大学文史研究院副研究员。主要研究方向为中国近世思想文化史,曾在《史语所集刊》《历史研究》《中华文史论丛》等权威学术刊物,以及《复旦学报》《史林》《故宫博物院院刊》等专业核心期刊发表论文十三篇。曾出版专著《新天下之化:明初礼俗改革研究》及译著《礼仪的交织:明末清初中欧文化交流中的丧葬礼》。承担教育部哲学社科青年项目、上海市哲学社会科学青年项目和贵州哲学社科国学单列项目各一项。曾获得上海市优秀博士学位论文奖(2012年)、上海市哲学社会科学优秀成果奖(论文奖,2013年)。

十二到十四世纪,也即从北宋末到明初的三百年,随着女真、蒙古两大北方族群的迭次兴起,中国历史进入了第二次族群秩序大变动时期。虽然和辽(契丹)一样属于“征服王朝”,但金朝的统治已经深入汉族文明的腹地,而蒙元更是建立起一个囊括巨大疆域与众多族群的亘古所无的庞大帝国。伴随着各族群与政治体力量的消长,以及新文化因素的不断冲击,这一时期士人的国家与族群观念,处于复杂的动态变化过程之中,出现了不少值得探析的问题。 本书主要讨论两个方面的内容。首先是在这一族群秩序大变动时期,汉族士人国家与族群观念的复杂变迁。与中原皇帝被周边族群推尊为“天可汗”的初盛唐不同,两宋立国始终面临强邻环伺的国际态势。北宋在军事失利之余,尚能勉力与北方的辽朝维持兄弟对等关系,而在宗社覆亡、故土沦丧之后建立的南宋,则称臣称侄,长期以一种卑微的姿态,生活在金朝的巨大阴影之下。在中原国家与北族政治体长期的实力消长过程中,这是汉族王朝威权步步失坠的时代。士人的国家与族群观念,也因之发生巨大变化,日益趋向封闭与保守。这有多方面的表现。以石介《中国论》、苏轼《王者不治夷狄论》为代表,北宋士人已经倾向于构建一个在疆域和文化上边界明晰且内容有限的“中国”;降及南宋,甚至连是否真的要“恢复中原”,都成为一个有待考量的问题。盛唐时代“天可汗”一般恢宏的国家气度,已经荡然无存,甚至越来越受到后人非难。迥异于汉唐开土拓疆的扩张论调,这是一种新的、保守内敛的国家观。这种有限国家的理念,对后来明朝初年的国家设计,产生了深刻的影响。 士人国家与族群观念变化的另一表现,是在社会文化与日常生活领域,强调“夷夏之防”。儒家士大夫对“胡风”的警惕,安史之乱后即已开始,但在宋代,尤其是南宋时表现得更为明显。宋代士大夫对儒家经典中“内夏外夷”等传统理念进行了新的阐释,并被政府当作文化抵抗的工具。以胡安国《春秋传》的出现及其在士人中的流行为标志,“华夷之辨”成为士人看待族群问题的基本立场。 “华夏”与“夷狄”之间的文化差异,被人为地强化和放大了。随着蒙元大一统时代的到来,上述日趋狭隘的国家与族群观念,发生了颠覆性的改变。在公开的话语里,元代士人很多倾向于认同一个多文化、多族群的国家体系,而不再拘执于“华夷之分”。元代族群与地域的空前一统,成为许多士人眼中蒙元得“天命”的表征;在当时的主流论调当中,元朝的立国合法性,即建立在“大一统”之上。不过元代刻意维持的征服体制,决定了其无法实现真正的族群融合。作为宋代思想的遗响,华夷观念在元代汉人社会中是一股长期蛰伏的思想潜流;到元末时,其又重新爆发并成为元明易代的思想背景。继元而起的明政权,其统辖的疆域和人口基本局限于汉族核心地。明代的国家意识形态又回归宋代故辙,重弹“内夏外夷”的旧调,试图以此为基础构建元明易代的合法性。族群与地域的“大一统”,非但不被认为是蒙元的功业,反而被当作淆乱华夷的罪责。从南宋到明三百年间,这种近乎圆周运动的思想变迁过程,显示了现实政治变动在观念世界引发的波澜,也展示了宋明两个汉族王朝在思想文化上的强烈延续性。 图像呈现仪俗,仪俗体现观念,观念再现中古。 历史上的国家观念构建、族群身份认同与文化变迁,是当前中国史研究领域最具热度的问题。代表作品如葛兆光《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》、许倬云《我者与他者:中国历史上的内外分际》、张广达《文本、图像与文化流传》等著作,在学术界引起了持久而广泛的讨论,引领了现今的研究热潮。本书亦从图像学的角度,研究元明之际,政权更替中的上层统治者与下层百姓的观念变迁,主要以专题研究的形式,图文并茂,结合大量留存在纸本、绢布、画像砖上的图像资料与记载在文献史料上的文字资料,探讨13—14世纪的国家、族群认同问题,以及相关的社会文化变迁。