出版社: 群言

原售价: 32.00

折扣价: 19.90

折扣购买: 童第周

ISBN: 9787802565333

俞为洁,女,1963年生,浙江杭州人,浙江省社会科学院历史研究所研究员。

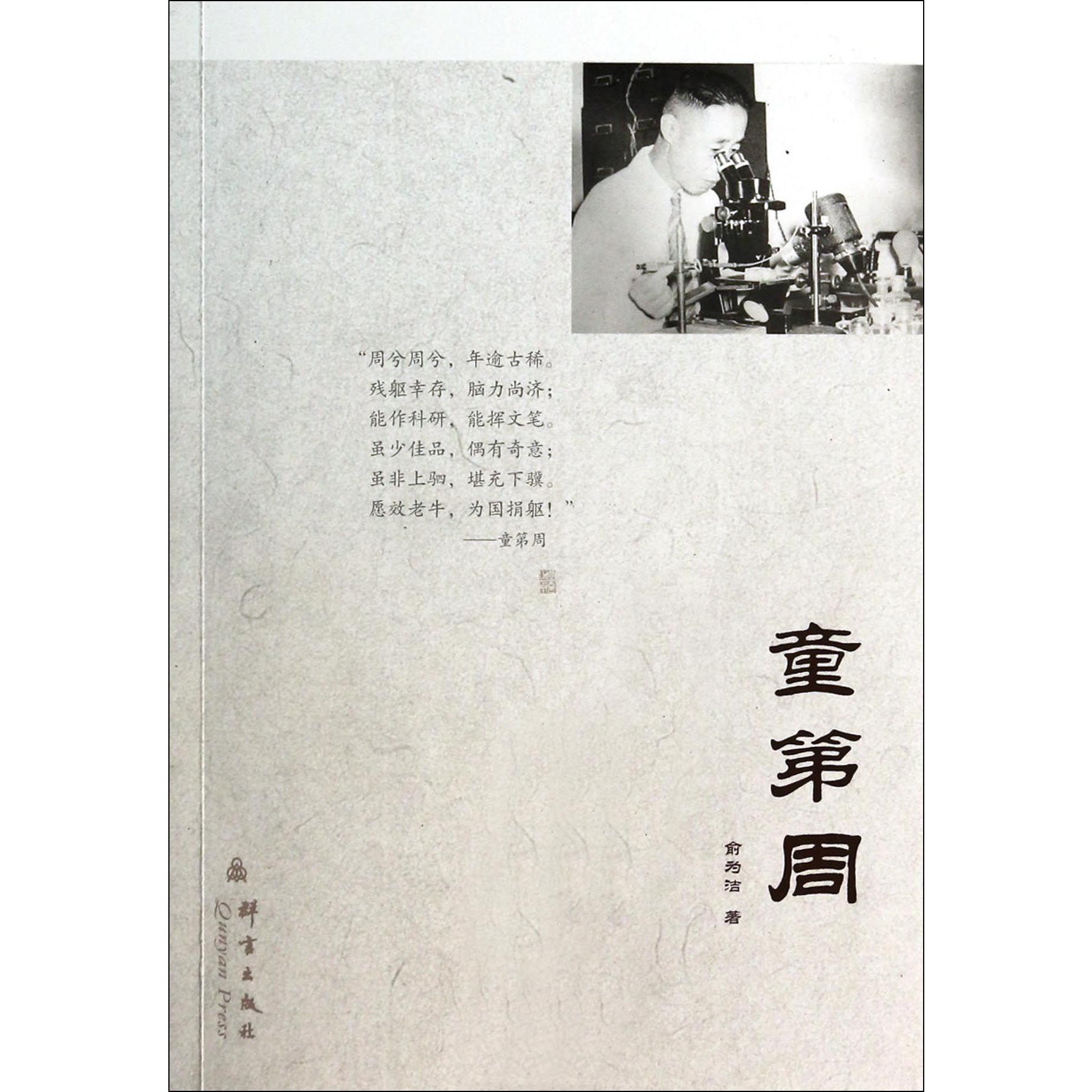

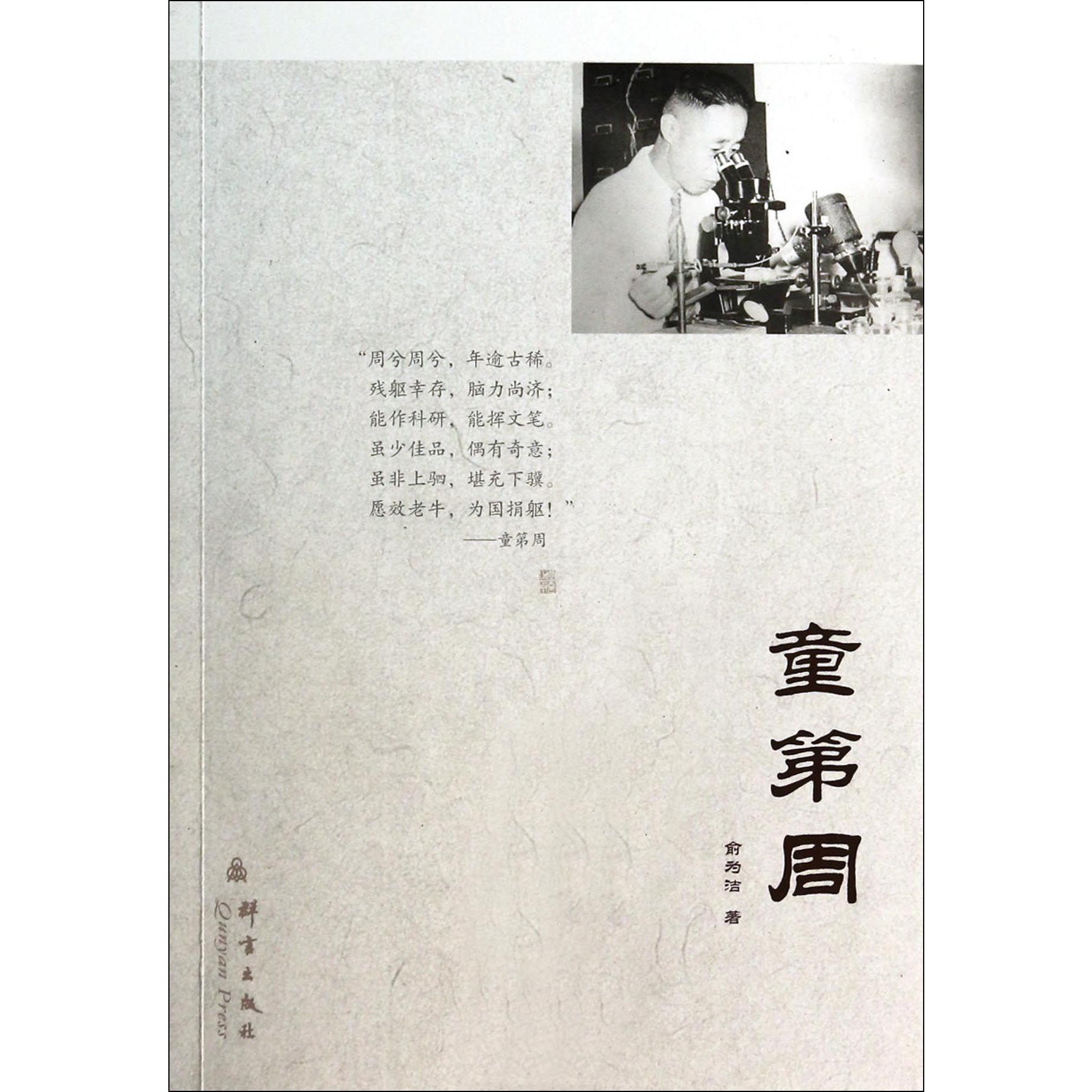

童第周(1902—1979)是我国实验胚胎学的奠基 人,同时也是我国卓越的科学家、教育家、社会活动 家和科学界的杰出领导人。 他的身份是复杂的,他的工作是多面的,但他从 来没有忘记过自己的立身之本——科研,即使百务压 身,即使病魔纠缠,他都要使劲地挤出点点滴滴的时 间,坚持到他心爱的实验室去干上一会儿,因为他明 白科学是干出来的,不是喊出来的,自己不动手做实 验的科学家绝对成不了一个真正的科学家,充其量只 是个科学政客,而他绝不做科学政客。实验台前端坐 的身影,显微镜下灵巧的双手,已成了他人生永恒的 定格。 童第周长得很瘦弱,科研风格却非常大气,而且 目光敏锐,每每弄潮浪尖,走在世界科研的前沿。 20世纪50年代至60年代初,童第周所做的关于文 昌鱼发育的研究,实验设计全面、系统,取得了一系 列高水平的研究成果,并在世界上首次解决了文昌鱼 的实验室饲养、产卵和人工受精等问题,从而使中国 的文昌鱼发育研究独树一帜地立于世界的领先地位, 童第周本人也因此成了有关文昌鱼发育研究的世界级 权威。 50年代初,当两栖类动物细胞核移殖技术刚刚在 世界上兴起的时候,童第周就独辟蹊径在中国创立了 鱼类细胞核移殖技术,在同种核移殖的基础上又率先 进行了异种核移殖试验,并使这一领域的基础研究一 直领先于国际。70年代,他又将这项技术应用于我国 经济鱼类的品种培育和改良,成功地培育出了高品质 的可育的鲤鲫核质杂种鱼。为此,他成了世界上第一 个启用鱼类为核移殖实验材料的科学家,并当仁不让 地成了中国的克隆先驱,同时使中国成为继美、英之 后最先成功开展了核移殖技术的国家。 60年代,当细胞融合技术刚刚在少数国际文献中 露面时,童第周就预见到了它的重大意义,带领助手 们率先在我国建立起了细胞融合技术,并把它应用于 肿瘤免疫试验。 70年代初,国际上的生物工程还只是在原核生物 上开展时,童第周又高瞻远瞩地预见到了以分子生物 学手段研究发育分化的重要性,与美籍华人牛满江合 作,进行核酸诱导生物性状变化的研究,培育出了震 惊世界的信使核糖核酸诱导变异鱼——童鱼,为我国 从分子水平研究发育生物学奠定了良好的基础。 童第周是从哲学转习生物学的,而且一生都没有 放弃哲学的学习和研究,因此他的科研充满了哲学的 思索。这种思索使他得以在一个更高的层面上分析和 研究学术问题,在纷杂的科研头绪中准确地找出问题 的症结和关键,因此他的课题往往会在学科的重大问 题上有快速和准确的突破。例如,他研究核移殖的初 衷就是为了探索细胞质与细胞核的关系,摩尔根基因 学说认为细胞核决定一切遗传特性,但辩证唯物主义 认为任何事物都是在内因和外因的共同作用下发展变 化的,他敏锐地看到了摩尔根基因学说可能存在的问 题,推测在遗传问题上,细胞质应该也有作用,遗传 的最终表现应该是细胞核与细胞质互相作用的结果。 以这个问题为突破点的一系列实验,最终不仅证实了 童第周的假说,有力地完善和发展了摩尔根的基因学 说,而且成就了童第周在细胞质和细胞核关系研究上 的世界级权威地位。 童第周一生基本没有离开过教育和科研岗位,因 此培养过许多的学生和助手。他非常注重科研和教学 的结合,讲课不炒冷饭,喜欢把最前沿的一些科研成 果带进课堂作讲解,以激发学生的学习热情,训练学 生的科研选题眼力。他还非常强调学生的实验操作和 观察思考,以培养学生将来实现自己科研设想的实验 技术能力。在全国院校大调整的不利时期,做为山东 大学第一副校长的童第周,与其他领导一起提出了扬 长避短、突出特色的办学方针,发挥近海优势,创建 了中国当时唯一的一个海洋学系,并确定海洋生物学 和海洋物理学作为重点发展学科,为中国海洋事业的 发展培养了大批优秀的人才。在科研队伍的组合上, 童第周心胸开阔,特别反对“近亲繁殖”,有意识地 接受来自其他院校其他导师的学生,希望他们把好的 经验和新的知识带进来,以改进和完善队伍的结构, 增强队伍的科研实力。开阔的胸怀,造就了高远的目 光,童第周是在当时的政治高压下仍能放眼看世界的 极少数学人之一,并冒着政治风险促成了一批又一批 学生的留洋进修,为“文革”后的四个现代化建设培 养了不少的科研精英。教育家的称号,他当之无愧, 他的教学理念和办学思想至今仍有很强的现实指导意 义,值得我们认真地学习和领会。 作为社会活动家和科学界领导,他组建和领导了 中国第一个全国性的海洋研究机构——中科院海洋研 究所,开展了一系列大规模的海洋调查和研究工作, 为中国的海洋事业做出了巨大的贡献。70年代初,在 极其恶劣的政治形势下,童第周忍辱负重,促成了中 美建交后的第一个中美科研合作项目,为中国科研的 现代化搭建了一个珍贵的交流平台。“文革”结束后 ,童第周迎来了科学的春天,他不顾年老体弱,积极 参加国家科学发展规划的讨论,奔波各地开展科普宣 传和科研指导工作,并信心百倍地开始筹建具有世界 科研水平,而且是我国乃至亚洲地区唯一的一所专门 从事发育生物学研究的科研机构——发育生物学研究 所。P2-5