出版社: 清华大学

原售价: 49.80

折扣价: 31.90

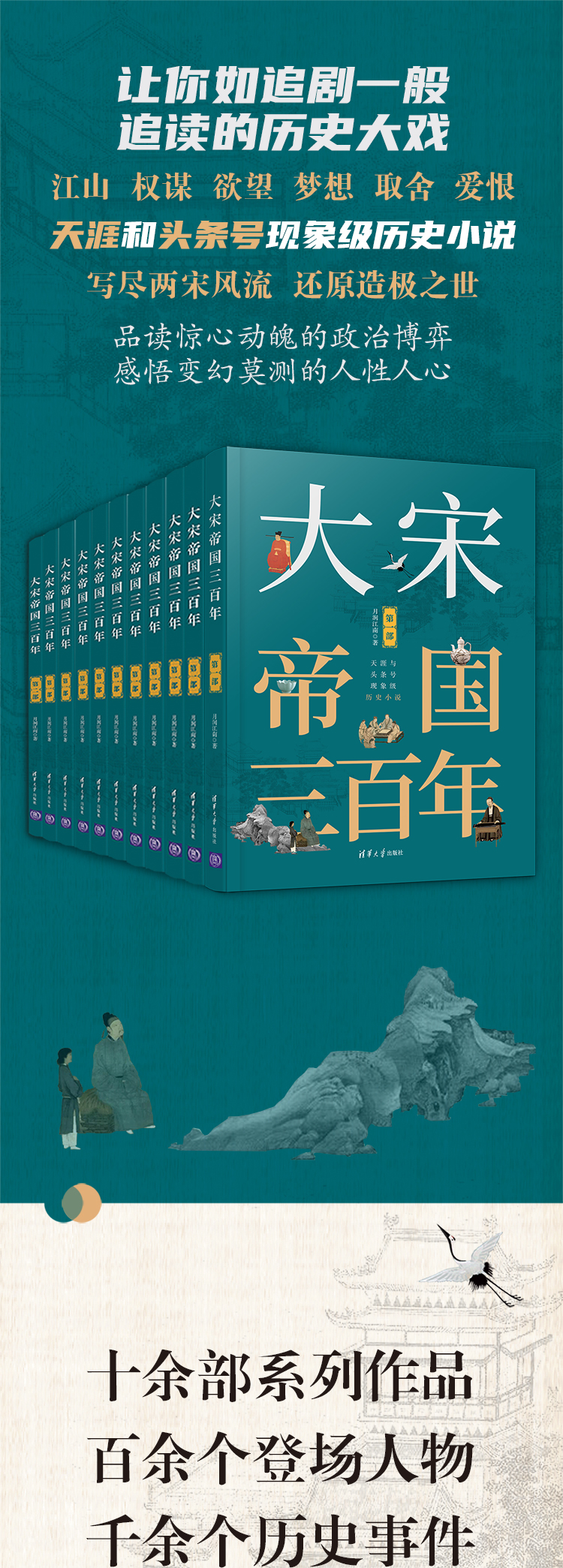

折扣购买: 大宋帝国三百年(第一部)

ISBN: 9787302535973

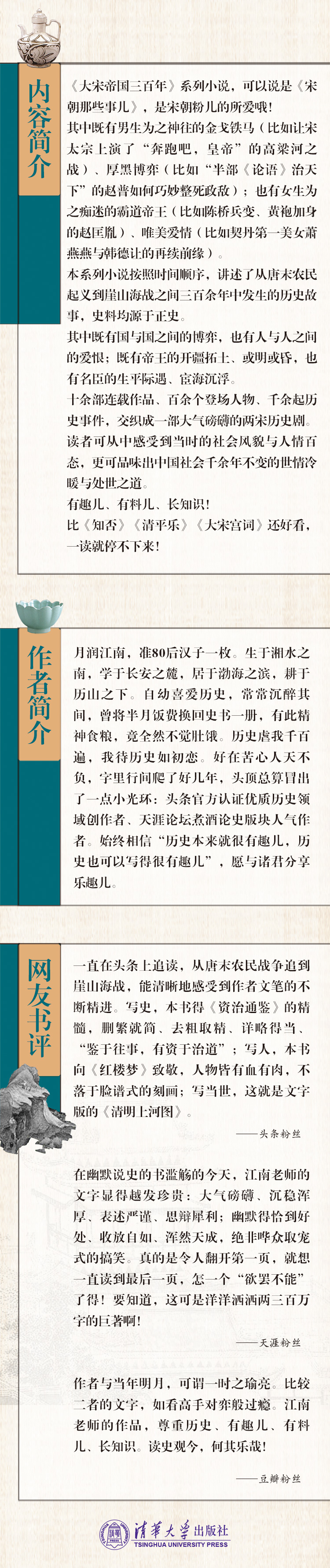

月润江南,准80后汉子一个。生于湘水之南,学于长安之麓,居于渤海之滨,耕于历山之下。自幼喜爱历史,常常沉醉其间,曾将半月饭费换回史书一册,有此精神食粮,竟全然不觉肚饿。历史虐我千百遍,我待历史如初恋。好在苦心人天不负,字里行间爬了好几年,头顶总算冒出了一点小光环:头条官方认证优质历史领域创作者、天涯论坛煮酒论史板块人气作者。始终相信“历史本来就很有趣儿,历史也可以写得很有趣儿”,愿与诸君分享乐趣儿。

显德七年(960年)正月初一,京城开封沉浸在春节的喜庆气氛之中。然而,一份特殊的新年礼物打破了安乐祥和的局面,后周皇宫的气氛登时变得紧张起来。 帝国北部重镇镇州(今河北省正定县)、定州(今河北省定州市)传来紧急边报——北汉贼寇联合契丹铁骑大举南犯,边关告急! 符太后一介深宫妇人,毫无政治经验,被吓得手足无措,立刻召集三位宰相入宫议政。就在范质等人紧急商讨对策之时,赵匡胤的府第里也在酝酿着一幕惊心动魄的贺岁大戏。 |年度贺岁片| 这部贺岁片的名字叫《都是黄袍惹的祸》,主创人员如下。 原著:郭威 改编:赵匡胤(注:改编自郭威先生作品《都是黄旗惹的祸》) 导演:赵普 执行导演:赵匡义 领衔主演:赵匡胤 天文学家:苗半仙 近视男:楚昭辅 心机男:李处耘 士兵甲:罗彦环 士兵乙:郭延赟 拟定好剧组成员名单之后,赵匡胤、赵匡义(赵匡胤的弟弟)、赵普三人不禁相视而笑——万事俱备,只欠东风,那份皇宫的急诏怎么还不来呢? 后周帝国的国家安全紧急工作会议终于有了结果。在宰相范质的极力举荐下,后周帝国以小皇帝的名义下诏,命赵匡胤为北征军元帅,率领大军北御契丹。 手忙脚乱之下,三位老实巴交的辅政大臣居然忘了去核实一下这条边关急报的真实性。事实上,连《辽史》中都没有任何关于此次出兵的记载。况且,此时的契丹“睡王”耶律述律,这位仁兄本来就不问政事、无志南侵,甚至对于后周收复三关也毫不在乎,还说“此本汉地,今以还汉,又何惜耶”——这孩子真懂事! 这么一个十年如一日喝酒睡觉、坚持奋战在恐怖片拍摄第一线(爱杀人)的活宝,你不去搅他清梦,他就谢天谢地了,哪有工夫来骚扰你啊?! 很明显,老范被忽悠了。于是,一场超级模仿秀正式上演。 Action! |我不想说,我很纯洁| 赵匡胤迅速调兵遣将,集结三军,并命令副手——殿前副都点检慕容延钊率先锋部队先期出发。 就在此时,京城内开始谣言四起。 关于“策点检为天子”的消息已经传遍了大街小巷。十年前郭威兵变,京城遭劫的悲惨局面浮现于开封百姓的眼前,一时间人心惶惶、满城风雨,整个京城乱作一团,而高墙壁垒的皇宫内院却被蒙在鼓里,毫不知情。(时都下灌言,将以出军之日策点检为天子。士民恐怖,争为逃匿之计,惟内廷晏然不知。) 显然,有人在故意制造舆论,扰乱民心。 但是,负责京城防卫工作的殿前都指挥使石守信、殿前都虞候王审琦等人并未将这一异常状况向帝国的中央政府汇报,原因很简单——他们也是这场帝国重组的原始股东,甚至,不排除这种可能——谣言就是他们负责散播的! 来势汹汹的谣言已经可以被视为政变的序曲了,而唯一有可能阻止事态发展的韩通则错过了最后的时机。大年初二的晚上,赵匡胤亲自登门,向韩通辞行。韩通的儿子韩微虽然模样长得不帅——是个驼背,人称“韩橐驼”,可脑子显然比他老爸好使。这位身残志坚的小伙子极力劝说韩通趁此机会除掉赵匡胤,挽狂澜于既倒。然而,刚愎自用的韩通该瞪眼时不瞪眼,根本就听不进去;何况先斩后奏、擅杀三军统帅,那可是大大的忌讳。于是,最后一个机会就这样溜走了。 与韩通的优柔寡断相反,赵匡胤果断命令韩通的左右手——侍卫马军都指挥使高怀德、侍卫步军都指挥使张令铎随军北伐。而侍卫司的两大主力兵团——虎捷左厢和虎捷右厢也均被抽调出征。就这样,赵匡胤以统帅的名义,名正言顺地调走了侍卫司的两员主将及一半兵力。 同时,赵匡胤留下了三位拜把兄弟——殿前都指挥使石守信、殿前都虞候王审琦、侍卫龙捷右厢都指挥使刘廷让驻京“协助”韩瞪眼司令戍守京城。 如此精心的安排,如此周密的筹划,大概只有一句歌词才能点透吧:我不想说,我很纯洁…… |陈桥驿的太阳| 正月初三早晨,胸有成竹的赵匡胤率大军离京启程。 俗话说,救兵如救火。不过,后周王朝的救火队长赵匡胤却好像不是很着急,在领着部队晃晃悠悠走了四十里之后,大军就早早地在陈桥驿安营扎寨、泡澡洗脚了。而此时,太阳居然还没有下山。于是,历史上无数次按时出现的“天文学家”如约而至。 在军中素有“半仙”之称的苗训此时正在欣赏夕阳。赵匡胤的心腹手下楚昭辅很关心地跑过来:“苗半仙,干啥呢?发呆啊?” 苗训立刻做神秘状:“嘘!你看,那是什么?”说完,手指天空中的太阳。 楚昭辅很配合地搭手远望,做惊讶状:“我的天呐!我的天呐!我的天呐!” 怎么有两个太阳?! 苗训捋了捋山羊胡,得意扬扬地说:“楚兄,你看,两个太阳一上一下,似乎在搏斗呢。” 楚昭辅又很配合地瞪大了眼睛,做惊讶状:“嘿,真的哎!真的哎!下面那个太阳把上面那个吃掉了!” 苗训又捋了捋山羊胡,自言自语道:“天意!天意啊!” 《宋史·太祖本纪》对此事有详细记载:“军中知星者苗训引门吏楚昭辅视日下复有一日,黑光摩荡者久之。”其实,这两个哥们若不是看到了传说中的日全食,就肯定是昨晚没睡好,俩眼发晕。 不管俩人在故弄什么玄虚,效果还是出奇地好。小楚同学“一不小心”就把这个奇怪的现象透露出去,很快一传十、十传百。 自古天无二日,国无二主。现在突然冒出来“一日克一日”的异象,再加上“策点检为天子”的谶语,傻子都明白是怎么回事了。 谣言像长了腿似的,迅速在军中蔓延开来。将校士兵纷纷你一堆我一堆,聚在一起议论纷纷。 士兵甲:如今主少国疑,咱们抛头颅、洒热血,累死累活,又有谁能知道我们的功劳?不如拥戴点检为天子,再行北征,岂不甚好? 士兵乙:经过我认真地分析,你这句话很有道理嘛! 其余的士兵:没错!就这么干! 群众演员的戏份都这样足了,而我们的男一号去哪了呢? |主演赵匡胤| 其实,作为这幕大戏的主演,赵匡胤要做的事情只有一样——装! 装得若无其事,装得莫名其妙,装得大吃一惊,装得六神无主……所以,主角赵匡胤此时已是酩酊大醉、不省人事了。 我什么都不知道,我真的什么都不知道!小弟们,你们使劲折腾吧! 当晚,军中众将校在苗训、楚昭辅、李处耘等人的“引导”下,逐渐统一了思想。想到今晚将策立天子、一朝富贵,众人无不摩拳擦掌、跃跃欲试。 李处耘又悄悄地在军中巡视了一圈,明显感觉到军心骚动、大事可成,于是率众将直奔赵普营帐。此时,赵普、赵匡义正在帐中议事。众将急切上前,高呼——拥点检为天子! 赵普心中暗喜,脸上却不露声色。他昂首挺胸,厉声呵斥:“太尉(五代时对高级军官的尊称)对朝廷忠心耿耿,必定不会同意此事。你们休得胡来,否则,太尉知道,定斩不饶!” 赵匡义也帮腔道:“诸位切不可再提此事!哥哥若发怒,大家都要小心脑袋!”说完,怒目圆睁,做忠臣状。 为首的几位将领被赵普和赵匡义的架势所震慑,唯唯诺诺地退出了营帐。一些意志不坚定的投机分子此时也不敢再声张。赵普这一手,就是传说中的“洗牌”,把摇摆不定、犹疑不决的先洗出去,剩下的自然都是准备一条道走到黑的。 果然,没多久,在李处耘等人的张罗下,一部分将领去而复返。这次他们不再犹疑,语气坚定而诚挚:“刚才谋立的话已经说出口了,岂有反复之理!太尉若不做天子,今日我辈均死无葬身之地!将士们决心已定,必得点检为天子!请掌书记做主!”说罢,纷纷亮出兵刃,大有不达目的誓不罢休之势。 赵普和赵匡义相视一笑。 见火候已到,赵普腾地站起身来,大声道:“策立乃大事,必须仔细图谋,谨慎小心,尔等怎敢如此放肆!”说罢,双手往下一按,命众将坐下听令。众人被赵普的气势所镇,纷纷坐下,听候指示。 赵普接下来和颜悦色地说:“如今外敌入侵,你们谁有御敌之法?我看,不如先北上驱逐外敌之后,全军凯旋时再商议策立大事。” 众将决心已定,遂异口同声,一致拒绝:“如今政出多门,如果等到驱逐外敌凯旋之日,则事情的变化尚未可知。为今之计,应该立刻回军京师,策立点检为天子,再引兵北征,破敌不难。太尉如若不肯接受,三军将士亦不敢北行。” 赵普见目的已经达到,口风一转,语重心长地说:“帝王之兴,虽说是天命,实际上取决于人心向背。如今,北征大军的前锋已经渡过黄河,各地节度使驻兵四方。如果我军回师后劫掠京城,必定生乱。京城一乱,北方边境的外患恐怕愈演愈烈,四方百姓也必定闻乱而惊,天下大势就不可收拾了。诸位将军如果能够严格约束士兵,勿令劫掠,使京城人心不乱,则四方自然安定,诸位也可常保富贵了!”众将听赵普说得在理,皆满口答应。 赵普满意地点点头,突然压低声音,一字一顿地吩咐道:“今晚,全军实行宵禁,枕戈待旦,宿卫太尉营帐,不得有误!” “诺!”众将齐声遵令,各自回营安排。 赵普、赵匡义、李处耘、楚昭辅等人在营帐中继续谋划,并派出特使郭延赟立刻驰奔开封,联络内应石守信、王审琦等人,做好大军返京的接应工作。 就这样,男主角赵匡胤同志呼呼大睡之时,兴奋的群众演员已经在赵普导演的指导下统一了思想,提高了认识,全军掀起了“我不造反谁造反”的“革命”热潮! 一切尽在掌握! 今夜注定无眠! 妥妥的! |黄袍加身| 五更刚过,大批的将士已经齐集辕门,大声嚷嚷“策点检为天子”,大有“我是反贼我怕谁”的架势。等到天明的时候,士兵已经越聚越多,将主帅的行营团团围住,争先恐后地求混个脸熟。赵匡义“无奈”,只得先行入内,“禀明”一切。 赵匡义:大哥,兄弟们要让你做皇帝。 赵匡胤:胡……说! 赵匡义:大哥,这是天意啊。 赵匡胤:胡……闹! 赵匡义:大哥,痛快点吧。 赵匡胤:胡……了! 赵匡胤即刻步出房门,眼前忽然白光一片。原来,院子外面已经围满了士兵,而且人手一把明晃晃的砍刀,同时高呼“反动”口号:“诸军无主,愿策太尉为天子!” 赵匡胤顿时“吓得”花枝乱颤、六神无主,还没回过神来,已经有人将早已缝制好的黄袍披到他身上,刚刚好,很合身——如果有人告诉你,这个黄袍子是我没事绣着玩的,你信吗? 顿时,全体跪拜,山呼万岁,终于将这幕大戏推向了设计中的高潮! 在呼天抢地、痛不欲生的例行表演之后,一脸无辜的赵匡胤骑上战马,手按马头,发表了新皇就职演说:“你们贪图富贵,强立我为天子,我内心其实是拒绝的。但事已至此,只得从命。俗话说,没有规矩不成方圆,你们如果能服从我的命令,我就当这个天子,否则,就另请高明!” 众将高呼:“诸将听令!谁敢不从!” 赵匡胤于是约法三章:“一、符太后与幼主,我们都曾北面侍奉,大家不得冒犯;二、先朝文武百官,都曾与我并肩共事,大家不得欺侮;三、严禁抢劫国库和京城百姓。以上三条,遵令重赏,违令即斩!” OK,OK,只要你当皇帝,什么都OK! 接下来,全体将士整队待发。赵匡胤立即派眼睛发晕的楚昭辅以及客省使(礼仪官员)潘美二人快马加鞭,先行返京,自己随即亲率大军,南返京城,沿着这条十年前郭威走过的道路,向着那充满着无上诱惑的权力宝座大踏步前进! |报喜与报忧| 作为赵匡胤的特使,楚昭辅和潘美肩负着重要的使命,虽然他们都揣着一份《关于赵匡胤同志晋升皇帝的报告》,不过对于他们的听众来说,意义却完全不同——一个是报喜,一个是报忧。 楚昭辅同学捡了个报喜鸟的美差,屁颠屁颠地给赵匡胤的老妈杜老夫人报喜去了,不过令人奇怪的是,楚昭辅去的并不是赵府,而是寺庙。 难不成杜老夫人看破红尘了? 据《涑水纪闻》《曲洧旧闻》《清异录》等宋人笔记所载,赵匡胤出兵之日即将妻儿老小所有家眷悄悄送往开封城中的一处寺院,美其名曰“礼佛”。当然,真实意图何在,相信大家心知肚明。看来,赵匡胤没有忘记十年前郭威兵变丧家的那一幕——虽然抢了位子,却丢了儿子,以至于最后不得不将帝位传给养子柴荣。显然,这种不太划算的买卖,赵匡胤不干。所以,如果你现在还坚持认为陈桥兵变只是一场下层士兵自下而上、自发自觉的造反运动,那么我只能说:你真的很纯洁。 那边楚昭辅乐不可支地报喜去了,这边潘美却不得不硬着头皮去报忧:俺大哥赵匡胤“被逼无奈”当皇帝了,你们自己看着办吧。后周皇宫此时正是早朝时分,突如其来的兵变噩耗,立刻使整个朝堂乱成了一锅粥。 不是我不明白,这世界变化快啊! 手足无措的范质捶胸顿足,抓着王溥的手一顿狂掐,懊悔不已。而王溥不知是被掐痛了还是被吓到了,也是一脸苦相。二十出头的符太后更是脸色惨白,花容失色。 朝堂之上,哀叹之声不绝于耳。唯独小皇帝柴宗训一脸茫然。不谙世事的他实在搞不懂,这么一个可以放烟花、分糖果的好日子,小朋友们最开心快乐的日子,这些大人们为什么总是动不动就哭哭啼啼的呢? 有勇无谋的韩通此时才如梦方醒,他立刻飞奔回家,准备组织最后的抵抗。 |最后的殉难者| 此时,赵匡胤的先头部队在部将王彦升的率领下,已经疾驰而入京师,正好撞上失魂落魄的韩瞪眼司令。 王彦升仿佛看到一块到嘴的美味,立刻发起狂来。不知他是公报私仇还是忠心事主,反正赵匡胤的那三条禁令都被他扔到后颈窝里去了。结局充满了血腥:韩通一家老小惨遭屠杀,包括那位身残志坚的有志青年——韩橐驼。在这场兵不血刃的政变中,韩通几乎成为后周王朝唯一的殉葬者,虽然不够聪明,但是够有骨气! 连大名鼎鼎的韩瞪眼都成了韩闭眼,还有谁敢再自讨没趣。巡防队长王彦升很快就控制了京城的局面,将道路清理得干干净净,静候主子的到来。 出乎开封百姓的意料,想象中的哀号遍野、火光冲天的局面并没有出现。在赵匡胤的严令下,数万军进城之后,全部卸甲归营,连个出来逛街的都没有,史载“入城之日,市不改肆”。 老百姓登时心头一热——难道乱世要结束了? |后周的小兔子乖乖| 俗话说,阎王好见,小鬼难缠。虽然一切都是那么顺利,不过赵匡胤刚入城的时候还是遇到了一点小小的麻烦。 两点之间,直线的距离最近。为了尽快赶回京城,直面陈桥驿方向的陈桥门自然成了赵匡胤的首选。不过守城的两个小鬼——后周祗候班的陆、乔两位小队长不买新天子的账。这二位吃了秤砣铁了心,仿佛小兔子乖乖一般:不开,不开,就不开!谁来都不开! 无可奈何的“大灰狼”赵匡胤只好率军绕道封丘门。封丘门的长官得了个头彩,喜出望外,恭恭敬敬地将赵匡胤迎进了城门。不过,他很快就会为此而后悔。据史料记载,赵匡胤登基后,斩掉了封丘门的守门官,却对自杀殉国的陈桥门祗候班的陆、乔二人赞叹不已,称其为“忠义孩儿”,并为二人建庙,赐名“忠义庙”,将祗候班更名为“孩儿班”,以示旌忠。当然,这些都是后话了。 将大军安顿好之后,赵匡胤立刻返回殿前司办公室。除了处理公务之外,他还需要好好准备一下,调整调整情绪,因为一出好戏即将上演。 很快,宰相范质、王溥等人在赵匡胤弟兄们的“保护”下被请过来“喝茶”。昨天还是同僚,今天就成了君臣,变化之快,不禁让赵匡胤也“悲从中来”,他很“无奈”地耸耸肩,两手一摊。 “I am sorry!” 紧接着,眼圈一红,痛哭流涕。 “俺也是被逼的啊!被逼的啊……逼的啊……的啊……啊……” 还没等老范开口呢,站在赵匡胤身边的罗彦环手按利剑,黑脸一沉,大喝一声:“我辈无主,今日须得天子!” 赵匡胤:“你看,你看,真是不好意思,这事闹的……” 范质等人面面相觑,仔细一琢磨,再摸摸脑袋,最终得出结论:脑袋再硬,也经不起这个凶神恶煞的黑大汉一刀啊。还是王溥脑瓜子灵泛,赶紧退后一步,纳头便拜。范质无可奈何,只得承认既成事实,于是“乃降阶列拜”。 君臣名分就此定下。 接下来,当然就是趁热打铁——立刻举行登基典礼。 |新的职业生涯——皇帝| 赶早不赶晚,夜长梦多,今天不赶紧把生米煮成熟饭,明天可能煮熟的鸭子就飞了。这个道理,准皇帝赵匡胤比谁都明白,也比谁都着急——得赶紧把“准”字去了,转正啊!于是,宣召所有在京的大臣成了当务之急,终于,在当天下午四时许,赵匡胤于崇元殿(皇宫主殿)将原后周的文武百官凑齐了。 一切都在按照赵普导演的计划有条不紊地进行着,然而匆忙之中不免百密一疏——改朝换代最重要的那块遮羞布——禅位诏书没准备! 赵普不由得冒出一身冷汗,这可是个要命的事啊!让我们原谅他吧,毕竟人家造反也是第一次嘛,没有经验,可以理解。不过赵普也不用担心,关键时刻,往往就是考验马屁精功力的最佳时机。很快,一个人精跳了出来。 只见翰林学士、承旨(秘书)陶谷面露得意之色,故作神秘之状,不慌不忙地从袖子里摸出来一份早已准备好的诏书,解了赵大导演的燃眉之急——若不是早有预谋,陶神仙恐怕也不能未卜先知吧? 接下来的事情就毫无悬念了。禅位诏书宣读完毕,赵匡胤端坐龙椅之上,接受文武百官的朝拜,即皇帝位。陈桥驿的黄袍正式换成了崇元殿的皇袍。赵匡胤开启了全新的职业生涯——皇帝! 而小皇帝柴宗训随即被降为郑王,当然,还得搬个家,史载“迁恭帝及符后于西宫”。三年之后,十岁的郑王又被迫搬到了房州(今湖北省十堰市房县),而这里也成为他最后的归宿。公元973年,年仅二十岁的柴宗训死于房州,谥号恭帝——恭顺从命的皇帝。 政治,远比你想象得要残酷! 不管怎样,上帝的归上帝,恺撒的归恺撒。历史的车轮已经在新的轨道上缓缓开启…… |悟| 公元960年,赵匡胤登基,立国号为宋,改元建隆。一幅长达近三百年的锦绣画卷徐徐展开,中国历史步入了辉煌灿烂的大宋王朝。 而这一年,赵匡胤仅仅三十三岁。 从一文不名的流浪汉到君临天下的开国皇帝,赵匡胤只用了短短十年的时间,其蹿红的速度令人咂舌。 失败有失败的原因,而成功自有成功的奥秘。赵匡胤能成为人生的至高赢家,自然有他的道理。在我看来,赵匡胤的成功很大程度上应当归根于一个字——悟! 纵观中国五千年的文明史,各种学术流派数不胜数,但是构成中国文化脉络主干的无外乎三家:儒、释、道。自古以来,能得其中一家之真味者,皆被视为智者。这三家各有各的理论基础,各有各的文化内涵,但是在其中一点上却是惊人的一致,那就是不约而同地强调“悟”。 释家自不必说,佛祖释迦牟尼就是在菩提树下静坐七七四十九天而顿悟成佛,进而创立佛教的。可以说,从佛教诞生的那一天起,其理论思想中就深深地种下了“悟”的种子,所以佛教强调“禅定”,而“禅定”是为了“大彻大悟”。那首有名的禅宗偈语“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”正是佛教中顿悟成佛的体现,即“顿悟见性,即心即佛”。 道家鼻祖老子在《道德经》开篇提笔就是:“道可道,非常道;名可名,非常名。”显然是在暗示“大道无名,不可言思”。而参道之法,无非在于“能悟之者,可传圣道”。 至于儒家,更是将人生的过程定义成一个“悟”的过程。孔子曰:三十而立,四十不惑,五十知天命,六十耳顺,七十从心所欲,不逾矩。可见,人生离不开悟,而人和人之间有时差的就是那么一点悟性。 不过,悟性这个东西实在是个难以把握的特质,只可意会,不可言传。多少年来,不知有多少人因这一个“悟”字,皓首穷经,饱餐风月,却终究难以捅开那层窗户纸,徒唤奈何。 具有“悟”这种特质的人,我们往往只能羡慕。而我们的主人公赵匡胤就拥有这种特质。悟,伴随了赵匡胤的一生。 襄阳寺院,颠沛流离,人情冷暖,乃觉世事; 河中城下,投军从戎,纵横驰奔,渐习军策; 澶州营帐,旌旗招展,从龙奉命,方悟谋略; 陈桥驿畔,黄袍加身,兵不血刃,立国开疆。 二十岁到三十岁,正是人生的黄金十年。这十年,赵匡胤经历了太多太多,他从未浑浑噩噩地度过。虽然也有失败,也有挫折,也有悲伤,也有痛苦,但是,每一次赵匡胤总能从失败中获得成功的密码,从挫折中激起前进的勇气。在磨难与挫折面前,他选择了坚强,而在荣誉与胜利面前,他又保持了冷静。在一步步坚定的前行中,他终于找到了人生的坐标,悟透了政治的精要。其对军队的把握、对人心的控制、对局势的判断、对战略的筹划,无一不体现出高超的政治智慧,而这正是赵匡胤善于悟、勤于悟的结果。 让赵匡胤充分发挥这种特质的,无外乎两个人——郭威和柴荣。如果说郭威是赵匡胤的启蒙老师,那么柴荣就是他的大学导师。作为五代第一明君,柴荣无疑是那个时代最杰出人物的代表,放在今天,那是要上《时代》杂志封面的,而且铁定被评为“中国最具影响力人物”之一,其独到的战略眼光、敏锐的政治嗅觉、进取的人生态度、坚毅的个人品格、勤奋的工作精神,无不深深影响着身边的赵匡胤。 子曾经曰过:近朱者赤。赵匡胤能得到当时两位最杰出人物的言传身教,并不断地学习、借鉴、融会、参悟,终于得成正果。这既是他个人的福分,也是历经战乱的黎民百姓的福分。因为,自唐末开始长达一百余年的乱世很快就要终结了。 而终结者就是悟者——赵匡胤。 "1.“宋粉儿”福音,天涯和头条号现象级历史小说。 2.300余万字笔墨,写尽两宋318年历史。 3.十余部系列作品、百余个登场人物、千余个历史事件,宋史本身就很有趣儿,更能被写得很有趣儿。 4.纸质书、电子书、有声书同步上市,有声书由喜马拉雅FM独家播放。"