出版社: 上海交大

原售价: 39.00

折扣价: 28.08

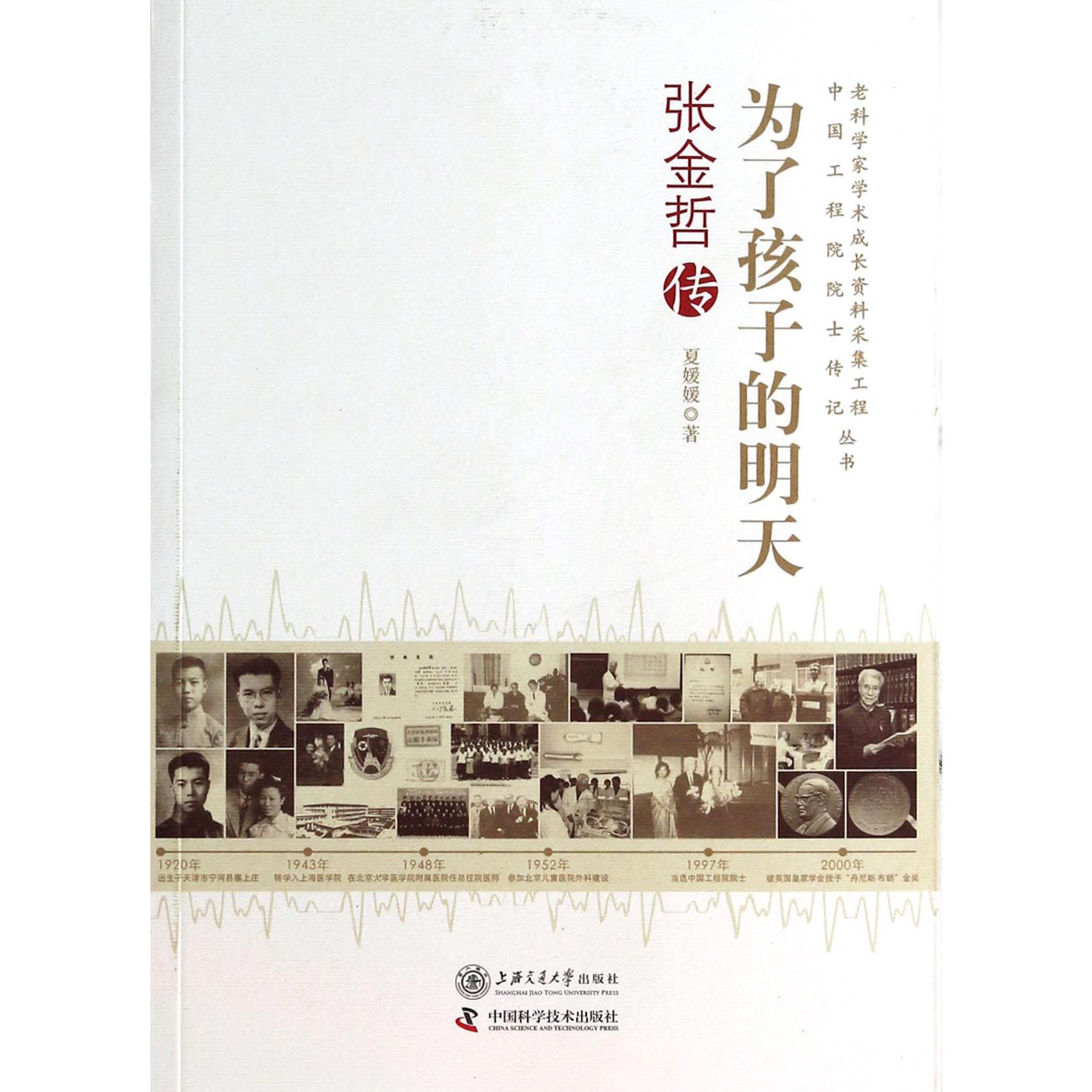

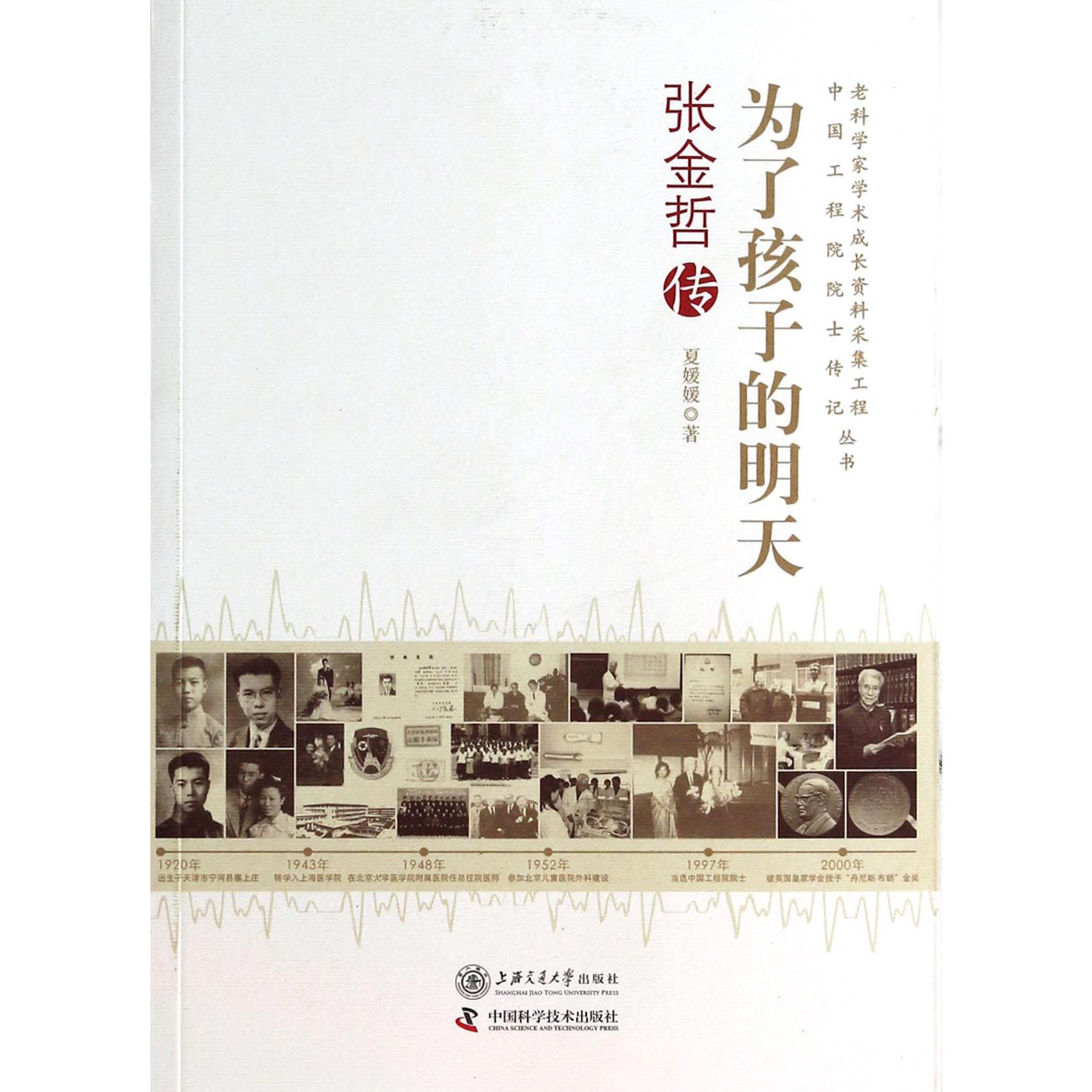

折扣购买: 为了孩子的明天(张金哲传)/老科学家学术成长资料采集工程中国工程院院士传记

ISBN: 9787313106056

1937年,日寇在卢沟桥挑衅,我守军奋起抵抗。 天津市很快沦陷,“中国 地”内大量市民涌到租界内——天津市在第一次世界 大战以前最多有九国 (或八国)租界,《凡尔赛和约》签署以后剩下英、法 、意三国租界,另有日租界 不算,所以有这种说法。以爱国著称的南开学校首当 其冲,成为日寇的眼中 钉,近郊八里台的南开大学首先被日本飞机轰炸摧毁 ,市区内的南开中学 (高中、初中、女中部)也被破坏,劫掠一空。“中国 地”内其他中学也同样遭 此厄运:大量学生失学了!南开中学的张伯苓校长早 已预见到这一地步,已 于几年前在四川重庆开办了一所南渝中学,这时宣布 全校南迁,同学可去重 庆报到续学,但是这些十四五岁的天津孩子是不可能 远离父母,单身去四川 读书的,大多数人只能选择转学到租界内的学校去读 书。租界内有限的几 家中学容量有限,其中以耀华实力最强大,它的校舍 宽敞,教学设备完善,师 资队伍优良。赵君达(天麟)先生这时正主持耀华校政 ,作为爱国者,他立即 行动起来,率领全校职工着手扩大招生,本着中国人 的良心,自觉地做好工 作,履行同胞的义务。他们把每间教室塞满桌椅,招 满、招足学生,这样就满 足了一部分学生的要求——主要是原来在租界内住家 的学生们,但此时还 有大批学生被封锁在租界以外,根本无法进来报名。 这样又经过一个多月 的努力,学生进来了;耀华也决定开办“特班”,想 办法充分挖掘校舍的潜力, 招收了大批失学青年。其他学校,如工商中学、广东 中学、新学书院等也都 做了力所能及的类似的努力:这样就初步满足了天津 沦陷后失学青年的教 育需求。张金哲就这样进入了耀华中学。当时已经是 张金哲中学生涯的 最后一年。就是在这一年,深受儒家思想影响的张金 哲又接受了西式的教 育,这为后来考入燕京大学打下了良好的基础。 耀华中学虽然是英工部局所办,但学校的创建其 实是中国人争取的结 果。20世纪20年代,居住在天津英租界的一批中国社 会名流向英国当局提 出,他们向中国人征了这么多税,理应做一些有益公 众的事,兴办教育是首 选。这也正与当时西方国家在华办学之风一致,遂有 此校。它的学制、课程 完全是面向中国人的中国学校。学校开始属英工部局 管,不久,20年代末掀 起“教育中国化”的浪潮,就由华人接管,成为一所 私立学校,校名“耀华”。 耀华的校训是“勤、朴、忠、诚”,赵君达(天麟)校 长治校极严,对校训身体力 行。抗战前的耀华有“贵族学校”之名,一则因为它 校舍、设备、师资等条件 在当地首屈一指,其他学校望尘莫及。更因为它的学 生中达官贵人、富商巨 贾的后代甚多,往往一家,甚至两代人都上耀华。某 同学是袁世凯、曹汝霖、 徐世昌的后代以及哪个当政的显贵和大富商的子弟, 时有所闻。但是他们 在学校不允许有丝毫特殊化,决不敢摆阔,这只会引 来同学讥笑。学费可能 比一般学校略高一些,但并不过分,因为家境贫寒的 学生也不少。在那种环 境中,学习成绩面前人人平等,名门后裔功课不及格 而留级也没有任何通 融;学习出众者不论家境如何,都受到老师赞赏、同 学尊敬。在纪律方面也 很严格。赵校长每天早晨都在大门口迎接师生,8点 钟一打上课铃就关校 门。迟到者只好在大门外站到第一堂下课再放行,那 是很丢面子的,所以迟 到者不多。有一次校长自己迟到,他也坚持不让门房 开门,在门外等了一个 钟头。可就是这样一位校长却惨遭日本人的暗杀。 1938年夏天,天津已沦 陷一年,耀华因地处英租界,日寇势力不能公开横行 ,但是气氛已很紧张。 赵校长做了两件冒犯日本侵略者的事:一是接纳南开 中学的学生,因南开 大学迁往内地,中学不能同行,校址在“中国地”界 ,已为日寇占领,为使大批 学生不致失学,赵校长克服种种阻力和实际困难,用 耀华的校舍为他们开办 了特别夜校。日本占领当局借口学生中有“抗日分子 ”,勒令停办,赵校长不 从。二是拒绝按日伪的旨意更换教科书。就这样,赵 校长为侵略者所不容, 他曾在信封中收到子弹威胁警告,但置之不理,敌人 就采取暗杀手段。他每 天清晨有散步的习惯,特务摸到了这一规律。6月27 日早晨他照例出去,没 走多远就遭暗算。虽然赵君达校长不幸去世,但他的 爱国热忱、忠诚教育事 业的精神却鼓舞了无数的学子。 P9-12