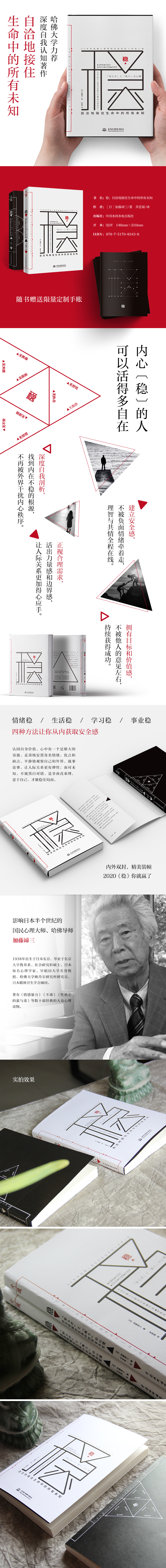

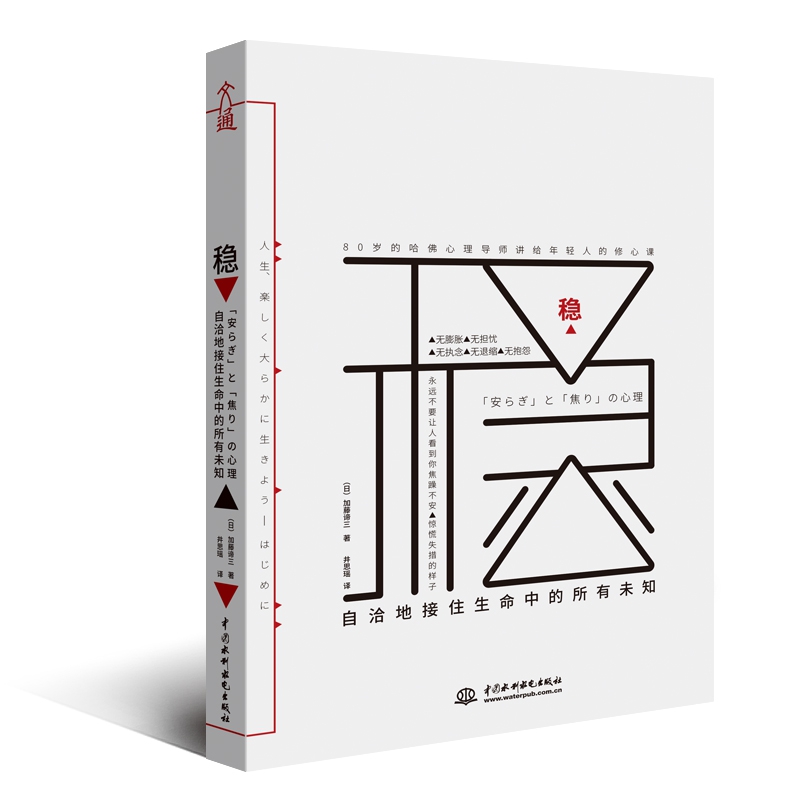

出版社: 中国水利水电

原售价: 48.00

折扣价: 28.80

折扣购买: 稳:自洽地接住生命中的所有未知

ISBN: 9787517083436

加藤谛三 1938年出生于日本东京,毕业于东京大学教养系、社会研究科硕士。日本知名心理学家、早稻田大学名誉教授、哈佛大学赖肖尔研究所研究员、日本精神卫生学会顾问。 著有《情感暴力》《不乖》《性格中的蜜与毒》等数十部经典的大众心理读物。

未被满足的“撒娇欲”会妨碍一个人的内在稳定 ▲为什么会依赖父母——“安心”的构成 对于小孩子的成长来说最为重要的是,父母是否能够接受他的缺点、弱点,接受他不够好的那一面。小孩子软弱、利己、懒惰等“不够好”的部分,父母是否能够以“真拿你没办法”这种温柔的心情去接纳它,这将影响孩子今后性格的形成。 自己的“不够好”,是得到了父母“这也没办法”的温柔接纳,还是受到了斥责或侮辱,对孩子而言意义重大,因为没有什么事情能比被自己的“生命之柱”——父母惩罚更可怕。 弗洛姆[艾瑞克·弗洛姆(Erich Fromm,1900年3月23日—1980年3月18日),美籍德国犹太人。人本主义哲学家和精神分析心理学家。]曾如此评价过这件事:“……那种心情就像是被人硬塞进关着饥饿的狮子的笼子里,或是被人丢进满是毒蛇的洞穴中一样。”(《关于恶》「悪について」日版铃木重吉译,纪伊国屋书店) 也就是说,孩子对母亲的恐惧等同于这样的恐惧。虽然弗洛姆说的是对母亲的恐惧,但我们也可以理解为是对父母的恐惧。 于我而言,虽然不觉得自己得到了多少母亲的理解,但是我并不害怕我的母亲,反而我非常恐惧自己的父亲。 而我也确实做过如弗洛姆所说的那般被毒蛇追赶的噩梦,或是真如弗洛姆所写的那样被人扔进满是毒蛇的洞穴中的噩梦。梦中的我想要逃跑,却连落足的地方都没有。 那种恐惧感很难用言语去表述清楚。不只是蛇,我还曾做过自己被关进飞舞着数千只熊蜂的箱子里,或是要被恶犬咬到脚却动不了之类的噩梦。 现在想一想,正如弗洛姆所说的那样,这些梦表现出了我心中的依赖与恐惧,同时也是我内心无力感的一种体现。 “对母亲有情感固着(固着在心理学上,是指一种对刺激的保持程度,或不断重复的一种心理模式和思维特征。根据弗洛伊德的理论,如果在性心理发展的某个阶段得到过分的满足或者未被充分满足,就会导致固着,固着将导致无法正常地进入性心理发展的下一个阶段。)的人,会给类似于异常依恋关系这种情感关系找合理化的理由。例如,他们会认为自己的使命就是为母亲服务,或是觉得母亲太辛苦了,或是认为母亲是这世界上最伟大的人,等等。假如情感固着的对象不是母亲个人而是国家的话,其合理化的过程也是一样的。”(《关于恶》) 因为对母亲存有情感固着,所以会把这种依赖合理化。那这个人这般服从以及服务于母亲的根本原因究竟是什么呢? 追根究底,这个人只能通过得到母亲的认可来获得满足感。比起其他人的认可,母亲的认可更能让他获得满足。这便是对母亲的心理依赖。 当然并不是说母亲以外的人的认可不会让他感到高兴。但是,他最想要得到的实际上是来自母亲的认可。正因如此,他才会倾尽所有地为母亲服务。 自己活下去的动力,全部来自那个人的肯定。换一种说法就是,极度恐惧来自那个人的侮辱或责罚。 从共生的情感固着中脱离出来、自我独立则意味着不再会那么重视那个人的评价,也就是说他找到了其他更让自己感到满足的东西。 ▲小时候的“撒娇欲”是否得到了满足 小的时候没有办法撒娇的人,无论长到几岁,心底都会留有撒娇的欲望。就算他觉得自己不会有像三岁小孩那般的撒娇欲,但它一直残存在潜意识中。并且,正是这种欲望支配着他的所有行为。 幼儿在想要撒娇的时候能够撒娇,才会建立起归属感,才能获得心理上的安定感。当幼儿的一体化愿望得到满足,也就是可以安心做自己时,就会培养出归属感。心中有归属感的人是不会为了进入某一个团体而去牺牲自己的,也不会试图去紧紧抓住某个人。 在这个世界上,有些人会为了紧紧抓住某个人而牺牲掉自己的感受、自己的想法、自己的活法。也有些人会为了进入一个团体而牺牲掉实现自己的潜在机会。有的人甚至会为了紧紧抓住一个人而不惜否定自己的天赋。不仅如此,有些人为了抓住点什么东西不惜去做那些完全不适合自己的事情。 这些都是小的时候没有获得归属感的人,都是在小时候没有让撒娇欲得到满足,心底充满孤独感的人。撒娇欲得不到满足大多是因为在小的时候自己不得不去迎合别人的期待所造成的。 这样的人,为了得到别人的接纳与认可,会愿意做任何事。他在与别人意见相左或对立的时候会感到恐慌,宁愿抛弃自己的意见。他们表现出的勤勤恳恳、认认真真的样子,也不过是为了得到他人的认可罢了。 如果小时候的撒娇欲得到了满足,心中便能有归属感,心里就会感到安稳。撒娇的欲望以及幼儿时期的一体化愿望是否得到了满足,对这个人今后的一生都有很大的影响。如果一个人的撒娇欲得到了满足,就说明他小的时候无须看父母的脸色行事。 假设一个人任性的撒娇欲没有得到满足,当他长到十岁、二十岁还有三十岁的时候会怎么样呢?当他二十岁的时候,他便会压抑自己撒娇的欲望。他不能像三岁的孩子那样率直地表达自己的欲望。这种未被满足的撒娇欲会一直束缚着这个人。 一般人在十五岁前后,会产生离开父母自己独立的愿望。到二十岁又会产生二十岁时的合理愿望。但是撒娇欲没有得到满足的人,十五岁的时候无法意识到自己想离开父母自我独立的愿望,当他到二十岁时也做不出符合自己愿望的行为。他会在潜意识中阻止自己去做符合自己愿望的事,而从中作祟的正是三岁时没有得到满足的撒娇欲。 这里有一点常常被大家误解,作为母亲为孩子包办所有事情,并强求孩子认同这是母爱的做法,是母亲在向孩子撒娇的一种表现,并且这也是在压抑孩子的撒娇欲。 ▲为什么会做“逃跑的梦” 我在青年时期经常会做这样的梦。 梦中我拼命地想要逃跑,但是双脚像是被固定在了地上,想动却动不了,身体也完全不能像白天那样轻快地行走或奔跑。 明明拼命地想要逃跑,身体却沉重得连迈步都要使出九牛二虎之力。于是我就用尽全身力气,让像是注了铁水的脚一步步地向前挪动。但是真的很痛苦,那种痛苦会让我一下就醒过来。醒过来后觉得全身像是被绑着一样非常沉重,手脚发麻。 当时我不明白自己为什么总是会做这么痛苦的梦。如今想来,我大概是在潜意识中拼命地想要逃离我的父母吧。 撒娇欲完全没有得到满足的我,心底一直残存着撒娇的欲望。或许紧紧束缚着我不让我逃离父母的,也是我心中的撒娇欲吧。在梦中想要逃离时双脚如铅般的沉重感,其实就是撒娇的欲望吧。 我当时的生活就像这个梦一样。当时的我没有明确意识到自己的愿望。而潜意识中想要按照自己的愿望去行动时,撒娇欲便会妨碍我。 我追求着含糊的名望。在美国精神分析医生乔治·温伯格乔治·温伯格(Weinberg George H,1929年5月17日—2017年3月20日),美国知名心理学家,他所出版的12本书已被翻译为23种语言,对于心理学有重大贡献。]的著作《顺从的动物》中有这样一句话:“名望是爱的伪装。”好像是出自一位名叫雪莉的诗人的诗。 因不能撒娇而滋生出的自我价值感的缺失一直在心底困扰着我。为了克服这种自我价值感的缺失,名望成了我的一根救命稻草。 撒娇欲得到了满足,也得到了母亲的关注的人,会觉得自己无须与众不同也值得被人爱。但是,没有得到过母亲的关注的人,会认为自己不值得被爱,所以会去追逐名望,为了名望会不惜牺牲自己的柔软性、创造性。 刚刚提到的《顺从的动物》一书中记述了这样一位患者:“过于重视工作结果,但在执行时却不会付出全力。”这位患者之所以变成这样,也是因为自我价值感的缺失。他所关心的并非工作,他只是想通过提高业绩来获得旁人的关注罢了。 人们经常说,结果不重要,重要的是过程。大多数人都是这么想的吧?我也是这么认为的。虽然会这么想,也会引导自己这么做,但往往人就是会在意结果。 这是因为获得好的结果能够暂时消除自我无价值感,获得了一时的关注罢了。 压抑“撒娇欲”会导致缺乏自我意识 ▲人类最基本的欲望——“撒娇” “想要撒娇”是人类最基本的欲望。但是小时候和患有神经症的成年人生活在一起的人的撒娇欲是得不到满足的。如果父母是患有神经症的人,他们不会允许孩子撒娇。孩子撒娇的欲望会遭到否定。因为父母自身想要得到奉承、关注,所以无暇顾及孩子想要什么。于是孩子就在撒娇的欲望没有得到满足的情况下长到十岁、二十岁、三十岁。 长成三十岁的成年人,心里却残留着三岁孩子的撒娇欲。这个人在社会层面、肉体层面都已经是三十岁了,所以他不能像三岁小孩那样行动做事。周围的人是以三十岁成年人的标准在要求他、对待他。但是,这个人却无法拥有三十岁成年人的情绪,他的情绪有时候会像三岁孩子一样不稳定。 所以,他会表现出像三岁小孩那样的不满。三岁的孩子爱撒娇,认为世界都围着自己转,会要求母亲关注自己,认为周围的人都应该在第一时间满足自己的欲望。 三岁的孩子在这些要求得不到满足时会感到不满。但是,普通的三十岁成年人不会因为这些任性得不到满足就感到不满。或者说,普通的三十岁成年人不会有这样任性的欲望。而因为父母的神经症,小时候撒娇的欲望没有得到满足的人会因为他人对自己的态度不好,就马上感到不满,尤其对那些能够表达自己内心的人,会马上产生不满情绪。 要求一个三岁的孩子按照三十岁成年人的标准去行动是不可能的。期待一个三岁的孩子具有三十岁成年人的心理素质也是不可能的。对大人来说不会感到受伤的事,三岁的孩子却会感到受伤。 但是,三十岁的成年人不可能像个三岁的孩子一样又哭又闹,也不可能像三岁的孩子那样发脾气了就乱丢东西。那么三十岁的成年人该怎么办呢?他们会气鼓鼓地表达不开心。就像三岁的孩子不被哄着就会觉得没意思一样,那些撒娇欲未被满足的三十岁的成年人如果不被别人哄着也会觉得没意思。 在这个三十岁的成年人的潜意识中,压抑着名为撒娇的基本欲望。他本人意识不到自己有着如同三岁小孩的撒娇的欲望。就算让他回顾自己的童年,意识到自己的父母患有神经症,他也会觉得就算自己的撒娇欲没被满足,自己也这么过来了。但实际上,这个人在潜意识中会受到心底残留的撒娇欲的控制。也正因如此,才会有那些不明原因的不高兴。自己都不知道该拿自己怎么办,这也是因为这个人受到了在潜意识中压抑着的撒娇欲的影响。 ▲“三十岁像三岁一样”的人的成长期有什么特征? 人们常说,成年人就是要能够控制自己。我也如此认为。能够控制自己的人,都是潜意识中没有压抑欲望的人。而无法控制自己的人,都是在潜意识中残存着小时候没有得到满足的基本欲望的人,他们在潜意识中非常固执地想要满足自己那些未被满足的欲望。 已经成为三十岁的成年人,步入社会,所以在人前不得不装出三十岁成年人的样子。然而,伪装得再好,他们依然摆脱不掉潜意识中的欲望。 窝里横的人,大多是这样的。在家人、爱人面前,一个三十岁的人哭得像个三岁的孩子一样当然很没面子。于是他们就会给自己的委屈和不满找各种理由,这不过是为了让自己有面子。他们会想尽办法去弥补自己小时候压抑的欲望。但是,碍于成年人的脸面,三岁孩子般的撒娇欲很难得到满足。如此一来,他们便会总是耷拉着脸,表现出一副不高兴的样子。 这也会让周围的人感到困扰,毕竟他已经三十岁了,而非三岁的孩子。三十岁的成年人不同于三岁的孩子,他们拥有成年人的力量。三岁的孩子想要满足撒娇欲时,周围的人会因为他很弱小而不必感到害怕。但是三十岁的成年人既有力气又有头脑,所以他周围的人都会感到苦恼。 此外,三十岁的成年人还有三岁的孩子所不具有的肉体上的欲望。于是这个三十岁的成年人会用三岁孩子的办法去满足自己的欲望。 我曾做过电台节目《电话人生咨询》,有很多这类的咨询案例。有个妻子打电话来,说她的丈夫在外面找了很多情人。她的丈夫竟然要求她“你要更爱我、更包容我”。他不喜欢妻子责难他有情人,反过来还要攻击他的妻子。 人在小的时候让撒娇这种基本欲望得到满足的话,就能够对其他事物产生兴趣,便能够具有自主性。自主性这种高层次的欲望,是要在满足了基本欲望之后才会激发出来的。但是,三十岁还留存有三岁孩子的撒娇欲的话,就不会对其他事物感兴趣,也不会有进一步想要做点什么的自主性,更不会去挑战未知事物。他总是等着别人为自己做点什么,他绝不会改变自己被动接受者的姿态。 就算是在社会上有头有脸的人物,心中压抑着基础欲望的人,也会在某一处保持着他被动者的姿态。他们无法自己做出决断。像这样的人,他们在外会为了他人的愿望而行动,在内会因为自己潜意识中压抑着的基本欲望而行动。 他被紧紧拴在了比较低级的成长阶段。他不光是心底残留着小时候的欲望,并且在表面上还不能遵从这种欲望。 ▲越是对自己很执着的人越是没有自我 人会压抑很多东西。例如压抑自己对父母的恐惧,压抑自己对他人的攻击性,或是压抑撒娇这种最基础的欲望。小时候能够黏着母亲撒娇的人,撒娇这种基础欲望得到了充分满足后,他们会开始去追求更高层次的欲望。能够黏着母亲撒娇意味着非常信赖自己的母亲,可以安心地在母亲面前表现自己,意味着不用担心母亲会抛弃不是“好孩子”的自己。但是,小的时候,因为母亲患有神经症或是其他原因没有办法向母亲撒娇的人,他的撒娇欲会一直留在心底,直到他长大后用一张三十岁成年人的脸去生活。 从欲望充足到越来越习惯于放弃欲望,一个人会变为神经症性的妥协。但是,他就算长大成人,也会如同小孩子一般,在心底渴求他人无私的奉献。这全都是因为他对自己未被满足的欲望的固执。这被称作自我偏执型人格。我们常说的“我执”也是这个意思。所谓的“我执”,就是指偏执地满足小时候想撒娇的基本欲望。 希望他人向自己敞开心扉,希望在人际关系中让他人主动亲近自己,绞尽脑汁地要求人际关系变得亲密,都是小时候没有办法黏着母亲向母亲撒娇,这种小时候的欲望残留在心底的缘故。 三岁的孩子希望周围的人都关注自己,并以自己为中心去行动。这种欲望没有得到满足而长大的人,很容易以自我为中心,如果别人不以他为中心就会感到不爽。这样的人就算成年了,还是会想拥有大家都围着他转的人际关系。反之,成熟的人,就算自己不是群体的中心,也能微笑着感到满足。 三岁的孩子在得不到关注时会愤怒地咬对方。但是,三十岁的成年人当然不能这么做。于是,他会把没有得到对方关注的不满,变为各种看似有理地找碴儿去纠缠对方。 对人际关系总是感到不满的人,应该先反省一下自己,心中是否压抑着撒娇的基本欲望。如果撒娇欲没有得到充分的满足而选择了放弃这种欲望,那是很勉强的。正因为这种勉强,才会在成年后对人际关系有诸多要求,然后因为别人达不到这些要求而总是感到不平与不满。 从压抑着撒娇欲这点来看,自我偏执、我执、缺乏自我是相同的。撒娇这种基本欲望没有得到充分满足而被强制放弃——于是就压抑了这种基本的欲望——但是人会在潜意识中执着于满足这个欲望,这就是刚刚所说的自我偏执以及我执。并且因为基本欲望的不满足,无论到何时,与之年龄相应的高层次的欲望、愿望都不会自然地出现,于是就导致了缺乏自我。 害怕意识到自己真正的欲望而去压抑欲望的人,容易患上神经症。 不敢正视三十岁的自己真的会有这样的欲望,不愿意相信四十岁的自己希望别人能溺爱自己,这么做是在拒绝接受重要的真实的自己。 于是就会患上神经症。 试着接纳自己“原本的样子” ▲“撒娇欲”如果没有得到充分的满足,就会对自我期待过高 撒娇这种基本的欲望若想要通过保有成年人的面子的方法去满足的话,就会变为对自我的非现实的期待。 有一种表现被视为抑郁症的病前性格特征之一,即非现实程度的自我过高要求。卡伦·霍妮[卡伦·霍妮(Karen Danielsen Horney, 1885年9月16日—1952年12月4日),医学博士,德裔美国心理学家和精神病学家,精神分析学说中新弗洛伊德主义的主要代表人物。]认为这也是神经质要求的特征之一。在这些疾病的治疗中,最重要的就是降低对自己的要求标准。但是,苦于自卑感的人,不用别人对他说便会对自身抱有不切实际的要求,而达不到自己不切实际的要求时便会感到异常痛苦。这些人常常对自我的评价会非常低。 那么为什么他们无法降低对自己的要求呢?我认为这是因为未被满足的撒娇欲在其潜意识中支配着他,让他对自己有过高的要求。虽然想降低对自己的要求,却又强迫自己不能那么做。苦于一些强迫症的人,在其潜意识中,其实是想要固执地去满足自己心中的某个欲望。 具有抑郁症病前性格特征的人,尽管再疲劳也无法放下工作去休息。其实他自己也很想休息,在时间上也有休息的可能,但他就是不会去休息。尽管他心里非常明白,适当地离开工作,休养生息,更能够提高自己的工作效率,也想去那么做,却无法对工作放手。 基础欲望没有得到满足的情况下成长起来的人,在其潜意识中,会一直固执地想要去满足那个欲望。三十岁的成年人想要在保证三十岁人的面子的基础上去满足三岁孩子的欲望,就无法降低对自己不切实际的高要求标准,就算再累也无法离开工作。 这一类“虚拟”成长起来的人,很容易成为过劳症的预备军。 实际上他们心中想要撒娇的欲望没有得到满足,但是他们却认为自己心中没有这样的欲望,并且装出一副没有的样子。这些人为了不断压抑自己心中升起的欲望,便不得不让规则意识变得非常强大。 ▲不要强求“没有的东西”而毁掉自己 基本的撒娇欲没有得到满足所带来的悲剧不止于此。 例如抑郁症患者的思考方式,就是以“没有的东西”为中心在其周围转来转去,然后会感叹,自己“没有这个”“没有那个”。“没有”这种意识会滋生出寂寞感。他们会夸大自己“没有的东西”,对自己“没有的东西”产生过度反应,稍微有一点失败便会意志消沉。其实那样小小的失败马上就能修正过来,他们却认为那是无可挽回的失败。 那么,他们为什么会对自己“没有的东西”有过度反应呢?为什么会执着于自己“没有的东西”呢?这其实都是不切实际的过高期待自己所产生的结果。 期待不可能的事情,同时也是在否定自己生来所具备的东西。感叹自己要是亚历山大大帝的话就好了,只会浪费掉这个人与生俱来的天赋。被“没有的东西”所困,便会失去把能量用到真正能实现自己可能性的东西上面,会把所有的能量都浪费在去实现不切实际的过高的自我期待中。 美国的女心理学家卡伦·霍妮在著作《神经症与人的成长》中对神经症患者所追求的荣誉有如下描述:“The energies driving toward selfrealization are shifted to the aim of actualizing the idealized self.” 也就是说,他们不会在实现真实的自己上使用能量,而是执着于与真实自我无关的理想上,在这件事情上消耗能量。 然后因为这种能量的使用,他的人生将远远偏离其自然的轨道。 瑞士哲学家卡尔·希尔逖[卡尔·希尔逖(Carl Hilty,1833年2月28日— 1909年10月12日),瑞士宗教哲学家,国际法大师。主要著作有《幸福论》《不眠之夜:360个人生意义的思索》《书简集》等。]在他的著作《幸福论》中写道:“我做了所有我力所能及的事。现在我感到解放了,肩上的担子没有了。就像是还完了所有欠款的人那样轻快。” “如果你希望你的妻子、你的朋友获得永生,那是多么的愚蠢。因为你盼望的是你所没有的能力,你想获得的是不属于你的东西。” 确实,神经症患者想要获取的就是不属于他的东西,同时他失去了本该属于他的东西,从旁观者的角度来看就知道这有多愚蠢。其实他本人也明白这是愚蠢,但他却没有办法。 我们来整理一下:基本的欲望没有得到满足→对自己有不切实际的要求→执着于“没有的东西”而丢失了真正的自己。大概就是这样一个过程。 ▲“原本的自己”本可以更好地生活 有些人因为自己嘴笨所以不愿意与人交往。但仔细探究的话会发现,他可能心底想要的是被别人宠着的人际关系。归根结底,问题还是存在于他的潜意识中。 “所谓的活得好,其实是接受原本的人生、接受原本的自己、接受原本的结果,抓住机遇做自己力所能及的事,并满足于其结果。”西伯里[大卫·西伯里(David Seabury,1885年—1960年),美国知名心理学家,著述丰富,其作品有:《生而快乐》《如何成功地焦虑》《贴近生活》和《保持智慧》等。]如是说。 会执着于自己“没有的东西”的人,在其潜意识中一定有问题存在。那些总是执着于自己“没有的东西”的人,在成长过程中大部分是与具有神经症倾向的人有过过多接触。 西伯里有一本书名为《如何成功地焦虑》,在此书中他写道:患有神经症、经常感到不安的人,在判断别人的行为时是非常绝对主义的。总是和完美做比较的话,我们大多都是输家。 He makes you feel you must achieve the impossible. 确实,患有神经症的人对待他人时,总是想让人完成根本不可能实现的事情。 上文中的He指的是不安的人。而最为关键的是,这个患有神经症的人并不真的爱你。 我们做的事应该是自己力所能及的事,并且不应该认为是别人该做的事。然而,和患有神经症的人相处太久的话,自己也会具有神经症的倾向,便会想去做一些不可能的事。并且,实际上在做的都是非常自私任性的事。 过于追求“完美”的人容易得心病 ▲“爱自己”还是“自我欣赏”——对自恋者的看法 我反对将自恋(narcissism)翻译成爱自己,这种翻译很容易引起误会。 爱自己是一件很重要的事。不会爱自己的人也不会爱别人。人只有懂得重视自己才会重视别人。憎恶自己的人,没有办法和别人好好相处,憎恶自己的人也会在不知不觉间憎恶别人。 无论是弗洛姆、温伯格还是西伯里都强调过这件事。我也是一遍又一遍地在主张这一观念——“只有爱自己的人才会爱别人”。 那么,自恋的人又是如何呢?自恋的人不会爱别人。实际上自恋的人也并不真的爱自己。 我认为自恋应该翻译为“自我欣赏”。日语中有很多翻译过来的外来词汇,但没有比自恋一词翻译得更为奇怪的了。 我们来看几个弗洛姆曾遇到过的自恋型人格的例子吧。 有一位女性,每天都要在镜子前花上好几个小时整理自己的头发和妆容。这是因为这位女性被自己的身体所迷住了吗?按照弗洛姆的话说,这是因为自己的身体是自己所知的唯一的重要外在表现。 此处弗洛姆引用了著名的希腊神话纳西索斯的故事。他认为希腊神话预示了极端的自恋者最后会导致自我毁灭。 我认为此处与其说是“爱自己”不如说是“自我欣赏”更为贴切。 还有一个例子。这个例子卡伦·霍妮也在书中提到过。 有一个人给医院打电话说希望医生尽快为自己诊断,自己现在马上就去医院,就算医生说现在没有时间,这个人也像听不明白一样。 对于这个人来说,他的脑子里只有“希望得到医生诊断的愿望”和“自己有时间去的事实”这两件事。在他的视野里,只有这些。他无法意识到别人的现实和自己的现实的差别。 卡伦·霍妮将这个例子归类为自我中心主义(egocentricity)。我认为这既可以说是自我中心主义,也可以说是重度的自恋,如果说成是“爱自己”就很奇怪了吧。 对于这个人的时间是重要的。如同幼儿一样,幼儿不会等待也理解不了别人是否方便。幼儿做了什么就会想“我是不是很厉害”,会如此自我欣赏。 还有些人这样形容自恋者:对别人的排泄物会表示反感所以不会去看一眼,但是对自己的却一定会在冲掉前看一看。 当然“爱自己”这种翻译大概是参考了弗洛伊德所说的,人类在找不到性冲动对象时,会将冲动朝向自己的这种说法吧? 如果找不到除自己以外可以爱的对象的话,能量可能会改变方向,但我认为这个时候的能量其实已经变质了。这时候与其说它是爱,不如说它是一种粘连性质的东西更为贴切吧。 人的能量只有在对除自身以外的外界对象时才应称之为能量。就算弗洛伊德所说的当找不到外界的对象就会转向自身是对的,那也已经是一种扭曲了的能量了。 ▲为什么他会对外界变得不关心了呢? 那么,如何让心里的能量率直地向外释放呢?如何才能对外界产生真正的关心呢? 我认为,如果想要有对外界的关心,首先要做到的是要相信自己。小时候开始便无法相信自己的人,也就是没有得到过父母信赖的人,这样的人心里的能量无论如何也无法朝向外界的对象,因为他们恐惧。他们害怕把关心从自己身上移到外界的对象身上。把注意力转移到外界的对象身上,对他们来说就如同陷入真空中一样恐怖。 就像是嫉妒一样,自己心中的什么东西会一直妨碍自己将关心朝向外界对象。我之所以说朝向自己的能量不是爱而是某种粘连性质的东西也正因如此。 自己没有得到爱,没有得到信赖,这并不是你的责任、你的过错。父母生性多疑绝不是孩子的过错,而父母这样的性格正是孩子不幸的原因。 如果父母与子女间过于亲昵,或是过于放任,孩子便无法培养起自己的感受能力与思考能力。而其结果就是无法对外界的事物产生关心。 孩子需要周围亲近的人对他施以善意,需要别人给他去尝试新鲜事物的勇气。如果一个孩子在成长过程中没有得到尝试新鲜事物的勇气,也没有拥有自己感受事物的自由,那么他又如何能将自己心中的能量朝向外界呢? 自卑感和自恋纠缠在一起,他就会想变成“比其他人都优秀的闪闪发亮的人”。对于他来说理想的自己就是“比其他人都优秀的闪闪发亮的自己”。于是他为了实现这个理想中的自己会非常辛苦地与生活缠斗。 ▲过于追求“完美的自己”的悲剧 有一个词叫完美主义。完美主义具有神经症的倾向,这种倾向源自不安的内心。那么,为什么完美主义者一旦达不到完美就会非常难受呢? 这个理由同时也能解答自卑感和自恋纠缠在一起孕育出的心理问题,即“成就完美的自己”。所谓的完美主义即是执着于想要“成就完美的自己”。而且,这样的人会想用行动来证明自己是“完美的人”。 另外,之所以说完美主义者具有神经症的倾向,主要是因为他们的动机。想要变得完美并不是什么坏事。但为什么说想要变得完美的动机才是问题所在呢?那是因为完美主义者的动机是充满了神经质的不安。 正因如此,他们才会强迫性地紧紧抓住那个“成就完美的自己”的想法不愿放手。如前文所说,他们认为证明“自己是完美的”就可以解决自卑感以及其他的心理问题。 然而,正如卡伦·霍妮所主张的那样,这样一来这个人的能量将不会用在实现真实的自己的可能性上面,而是会把能量完全用在证明“自己的完美”上面,这会转化为对自己不切实际的过高要求,继而会妨碍这个人本来拥有的能力的发展。 心理学上有一个“耶克斯—多德森定律(Yerks—Dodson Law)”。太想做一件事时,会产生出过度的紧张,这会降低行动的执行水平。人们常说的“怯场”其实就是这么一回事,怯场的时候连平时能够做到的事都会做不好了。并且,“怯场”往往是太想在人前“做到最好”了不是吗?另外我认为,“做到最好”与其说是强烈的“做”的欲望,不如说是更担心没做好罢了。 心理学的书中常常出现类似于想做的情绪“过于强烈”,或是上进心“过于强烈”这一类的说法。过度的愿望会反过来妨碍完成这个愿望的执行力。例如,在存在主义分析治疗(Logotherapy)方面颇负盛名的弗兰克尔[维克多·弗兰克尔(Viktor Emil Frankl,1905年3月26日—1997年9月2日),出生于奥地利维也纳一个贫穷的犹太家庭,维也纳第三心理治疗学派—意义治疗与存在主义分析(Existential Psychoanalysis)的创办人。]就曾指出“过剩的意愿”会反过来变成阻碍。 ▲“过于……”的人心理容易生病 那么,这种“过剩的意愿”或是“强烈的愿望”到底是从何而来的呢?有时会听到一些非常不负责任的评论说,“具有神经质倾向的人上进心都很强也不是坏事呀”,我非常不赞同这种说法。 我认为,所有的“过于……”都是从人内心的空虚感中滋生出来的。之所以会“过度”,是因为这个人拼命地想要填补自己内心的空虚感罢了。“过剩的意愿”也好,“强烈的愿望”也罢,其实都不是真正的意愿或者真正的愿望,最深层的动机还在于情感的空虚。从他的心理问题上来看,有不得不“过于……”的“必要”罢了。 我非常赞同优秀的女性精神疗法家弗罗姆—瑞茨曼[弗瑞达·弗罗姆—瑞茨曼(Frieda Fromm—Reichmann,1889年10月23日—1957年4月28日),德裔美籍心理分析师和心理治疗师。她被认为是应用心理分析治疗精神病的先驱之一,是新精神分析学的代表人物。]所说的驱使抑郁症患者的基础动机即是“需要与空虚的情感”。不过我认为,这个“需要与空虚的情感”不只是抑郁症患者的底层动机,同时也是不安性神经症等各种各样心理疾病的基本病因之一。 无论是有意识的还是潜意识的,因为心中有空虚感,所以就会受到内心的催促。“想这么做”的愿望就会在不知不觉间变得过于强烈。 在“真实”与“应当”之间分裂的自我 ▲引起自我分裂的两种情感 我认为“真实的情感”与“应当的情感”之间的差距,会给一个人带来没有理由的、不明所以的不愉快感。有些人会在自然的真实情感滋生之前先考虑应当有什么样的情感。看到这样的风景应该滋生出这样的情感吧、这种状况下应该有快乐的感觉吧、这种时候必须要有悲伤的情感呀……诸如这般,在体验真实的原本的情感之前,头脑中会先出现应该表示的情感类型。于是,让自己去努力地表现出那个应该有的情感。 这种勉强自己的行为,会让这个人陷入不明所以的不愉快的感觉当中。心底明明没有感激的情绪,却要让自己以为非常感激。这会让自我分裂成两个,同时其本人会拒绝意识到这种分裂。 人在悲伤的时候除了悲伤真的没有任何办法,不觉得感激的时候也没有任何办法觉得感激。人的情感不会因规范和伦理而改变。 但是,有很多人在小的时候被灌输了什么时候该有什么样的情感。更有甚者,在当时不表现出该有的情感的话还会被父母责怪。有些人在表达情感前不能先考虑自己的真实情感,而是要先考虑别人期待自己表现出什么样的情感。有些人就是在这样的环境中长大的。这样的人在和别人接触时,会先想到在当下如何表达自己的情感才能让对方接纳自己。 并且,在意识层面能够掌控自己的情感的人,其实已经丧失了自我。而处于丧失自我的边缘的人,会对这种真实情感与应当表现出的情感之间的分裂感感到不快。而已经丧失了自我的人连这种不快都感觉不到。虽然没有不快,同时也没有活着的真实感。 当然不光是在感情上,很多人在行动上总是会先去考虑自己应该怎么做,然后鞭策自己去按照“应当”的行为去行动。但是,这样的人大多无法集中精力去面对“应当”做的事。 想着集中精力、集中精力,却无法让精力集中的人,应该想一想自己的内心是否存在分裂感。并且,内心的分裂感会滋生出紧张感,而神经症就是对这种紧张感感到无所适从或是无法忍受的一种状态。 没必要那么紧张,就算他人这样劝解,但只要内心深处的分裂没有得到解决,紧张就不会消失。这种紧张就像刚刚提到的不快一样,有些人能够意识到,有些人则意识不到。 ▲你是否也曾觉得“不能这么下去”? 包括情感、行动在内,应该成为的自己和真实的自己的分裂会让人感到痛苦。并且,这种痛苦没有任何意义。也就是说,这种痛苦不是成长的痛苦。尝尽这种苦楚,人的情绪也不会有一天变得成熟。 另外,这种痛苦也与活着的意义没有任何关联。忍受艰苦的橄榄球训练、艰苦的登山,这一类的痛苦是与活着的意义有关的痛苦。但是因分裂而产生的痛苦,与活着的意义没有任何关联。不,可以说它们否定了活着的意义的存在。 为了逃离这种痛苦,人一般会用到几种方法,其中之一就是追求权力和名望。权力和名望能带来周围人的喝彩,能够让他觉得自己被周围的人所接受了。 一个人以“应该有样子”示人本就是为了得到周围人的认可与接纳。这说明这个人从很小的时候开始就为了得到周围人的认可而不得不去满足他人的期待,也说明他周围的人都不接受他真实的自我。只有成为周围所希望的那个自己时,才能被周围的人所接受,于是真实的自我就与应该成为的自己分裂开了。 成年后,依然用同样的方式来谋求周围人的认可的人,会因为不安而执着于追求权力和名望。对权力和名望有不安的渴望而感到苦恼的人,都是内心有分裂的人。另外,对权力和名望有不安的渴望而感到苦恼的人,也都因为心中的罪恶感而感到痛苦。这是因为他们不原谅真实的自己。模糊的罪恶感来自真实的自我所感到的罪恶感。所以,他们永远不会觉得“我这样就挺好”。 不知道为什么,就是总感觉“不能这么下去”。读温伯格的书会发现,他对于神经症患者的建议有一条是“试着想一下现在这样对你来说并没有什么不好”。只是患有神经症的人,即使想这样想也无能为力,他们没有办法这么想吧? ▲财富、名望都不是救命药 有食物、有住处;有衣穿、有朋友。如此这般还有什么不好的呢?但是,从小就被否定真实的自我的人不会这么想。只要存有对真实的自我的罪恶感,就会陷入“不能这么下去”的苦恼之中。 无法享受性,对性也抱有罪恶感;无法尽情玩乐,快乐的事会妨碍到这种罪恶感;无法享受音乐;无法享受运动;无法享受工作,比起完成一件工作的爽快感,他们反而会陷入接下来要做的工作的焦虑中;无法享受美景,心中的罪恶感会妨碍他们享受一切美好的事物,使他们变得无法享受任何乐趣。 他们只会一个劲儿地追求权力、名望、财富,试图用这些外在的东西来战胜内心分裂而导致的紧张感与苦痛。 但是,这样的方法永远不会获得成功。这是因为无论外在获得了多少,他们都没有变成自己内心的主人。那些难以取悦的有权人士,我认为就是这一类人。 虽然这样的方法不会获得真正的成功,但是能成为难以取悦的有权人士还算是好的。因为有更多的人试图用这种方法克服心中的苦闷,但最终却是权力、名望、财富哪个也没有得到,于是只剩下苦痛与悲惨,或是变成死气沉沉的人,嫉妒着他人的成功、扯别人后腿,变成不得不这样活着的可悲的人。 本就是为了战胜内心分裂的苦痛而去追求名望,所以得到名望的人也还是会嫉妒他人的名望。就这一点来说,获得了名望的人和没有获得名望的人是一样的。 一句话推荐:内在稳了,前程就稳了!无膨胀 无执念 无退缩 无抱怨,就是稳。永远不要让人看到你焦躁不安、惊慌失措的样子。