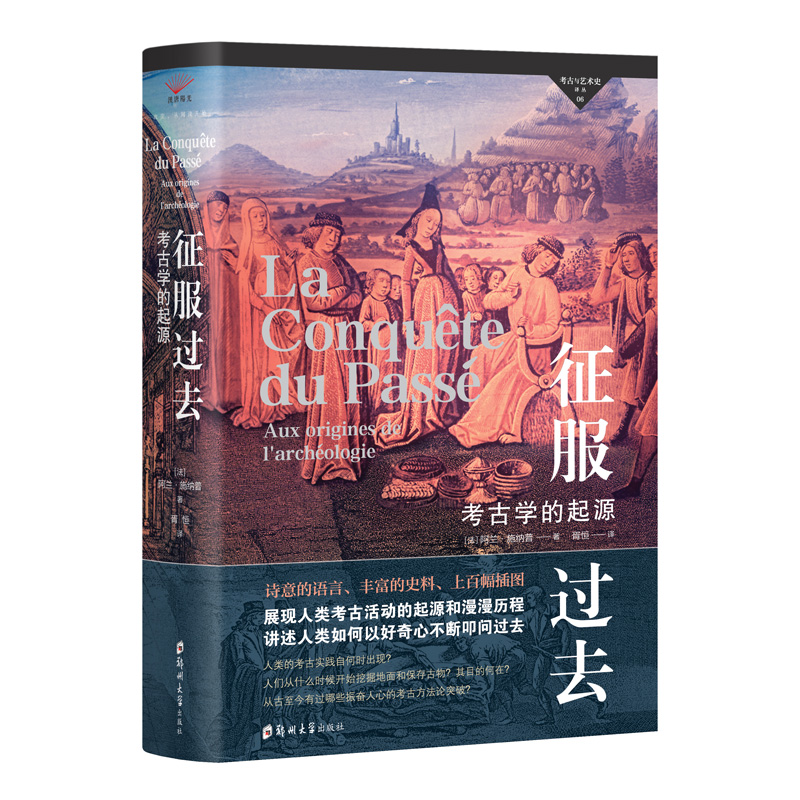

出版社: 郑州大学

原售价: 98.00

折扣价: 57.90

折扣购买: 征服过去:考古学的起源

ISBN: 9787577301730

作者简介: 阿兰·施纳普(Alain Schnapp),法国著名历史学家和考古学家,巴黎第一大学考古学名誉教授。曾在欧洲和美国的多所大学任教,并担任法国国家艺术史研究所(INHA)首任所长。曾参与法国考古学的改革以及法国国家预防性考古研究所(INRAP)的创立。 其研究方向为希腊城市的考古学、图像学以及考古学的历史。著有《征服过去:考古学的起源》、《猎人与城市:古希腊的狩猎与情色》(Le Chasseur et la cité: chasse et érotique dans la Grèce ancienne)、《世界废墟史:从起源到启蒙运动》(Une histoire universelle des ruines: Des origines aux Lumières)等多部作品,并发表过许多关于希腊世界的图像学,以及拉欧斯遗址(卡拉布里亚)、埃莱夫瑟纳和伊塔诺斯遗址(克里特岛)的发掘等专业研究成果。 译者简介: 胥恒,北京工业大学艺术设计学院讲师、博士后,北京大学艺术学博士,主要研究方向为文化遗产保护、传播与创新设计。曾赴法国巴黎艺术史研究中心、英国约克大学访问交流。著有《尼古拉·普桑与十七世纪古典主义艺术》(合著),在《美术》《艺术设计研究》《美术观察》等核心期刊上发表多篇学术论文。

新版前言 过去的侵蚀 这本20世纪90年代出版的著作到了21世纪是否仍值得关注?这个问题只能由读者来回答了。但我感觉,近年来那些我们认为已经翻篇了的危机和过时的习俗仍影响着考古学。柬埔寨和哥伦比亚考古遗址遭到野蛮挖掘时我们脑海中产生了不祥预感,随着巴米扬大佛被炸毁、伊拉克和叙利亚巴尔米拉的博物馆被洗劫,这预感已然成为现实。考古学旨在揭示世界的状况,然而在社会不平等、存在战争风险或战争已经爆发的地区是无法开展考古研究的,甚至无法确保公众能够参观当地的古代遗迹。当年美索不达米亚的君主们在军事大捷后会将对手信奉的神明“囚禁”起来;亚述学家们在巴比伦的宫殿里发现了一批雕像和碑文,都是那些来自远方被征服国度的战利品。万幸的是这些东西没被毁掉!不过我们仍要保持谨慎,被夷为平地的寺庙、被枭首的雕像、被锤烂的铭文在世界各地依然屡见不鲜,尽管世界各民族的侵略者们常常在摧毁和存放这两个截然相反的态度之间摇摆。这两种行为方式只不过是间歇性出现的历史错误,在任何地方、任何文明中都会存在。没有文化可以保存一切;为了生存,就必须翻新、建造、覆盖。那些使用稻草、砖块或木头等短时性材料的人不会因为清理和重建而感到为难;而那些巨石建筑或金字塔的建造者,则不得不忍受这些使他们不堪重负但又启发着他们的遗迹。因此,我们无法逃避过去。无论我们试图忘记它还是贬低它,试图恢复它还是颂扬它,都必须对它做点什么。过去是所发生事情的一个片段,印度人会说这是“债务”,它将现在的人与他们的先辈联系在一起,尽管人们并不总是知道这一点。这就是为什么没有过去的社会,就像没有记忆的人一样,是不存在的。当这本书出版时,保护考古遗产的共识和承诺似乎触手可及。但不幸的是,情况又发生了变化。我们已经意识到,笼罩在遗址甚至博物馆上的威胁越来越大。考古学家与人种学家一样,面临着比以往任何时候都严峻的情况,他们的研究对象在逐渐被侵蚀,他们与自然主义者一起,意图保护考古遗址及其环境。为此,必须制定保护遗迹的新策略。 斯堪的纳维亚国家率先在20世纪上半叶制定了能够应对工业化和经济扩张挑战的考古政策。它们的目标是尽可能多地保护遗址,并强制在领土整治中对所有主要的土地利用规划作业进行初步挖掘。这一决定得益于传统。自17世纪以来,在丹麦和瑞典就有一个考古服务机构,它既能保护古物,又具备科学和文化能力,使发现能够与公众分享。“抢救性考古”的观念,以及之后的“预防性考古”的想法,在20世纪下半叶盛行,先是在英国、德国和美国得到应用,之后影响到意大利、希腊和法国,直到1992年被欧洲理事会认定为普遍性要求。预防性考古是保护隐藏的遗迹的主要手段之一。全球化的经济影响已经触及迄今为止还未被工业化和集约化农业影响的地区,面对这一情况,考古学是抵抗遗址被侵蚀的唯一壁垒。遗憾的是,在非洲、拉丁美洲和亚洲许多国家,公共资源的不足使有效的预防性政策得不到保证。在经常遭受种族间紧张局势和战争冲突的地区,文化遗产的保护受到了威胁,甚至有时会成为故意破坏的对象,就如我们在阿富汗、叙利亚和伊拉克看到的,那里的考古遗址和博物馆遭到了多次攻击。总的来说,从20世纪90年代初到现在,考古学的手段和方法都有了前所未有的发展,无论是勘探过程、挖掘和分析技术,还是在信息处理方面。它既属于人文科学,也属于自然科学,然而这些进步正受到传统生活方式的消失和冲突的加剧的威胁,冲突带来了人口流动和暴力的连串问题。这意味着考古学使用的伦理道德维度是其未来的基本要求,需要我们对该学科的实践和目标进行集体反思。 古物学和考古学 这本书是对探索过去的技术的反思,是对考古学史前史的一次尝试,它优先考虑了过去的物质证据,而并不排除书面来源。有些社会没有文字,相反有些社会则完美地支配着文字知识,而这种掌握随着世纪的流逝变得如此丰富,以至于我们几乎无法相信可以存在没有文字的历史。然而,从最热的沙漠地带到最冷的冰原,即使是那些生活在最恶劣条件下的人们,也能够传递故事、建造遗迹、使用可以作为记忆媒介的工具。当然,此处的记忆不是希腊人或者中国人以各自方式赋予的“历史”,但故事是历史的组成部分,是将过去和现在联系起来,建立必要的社会联系的方式之一。《人与物质》(L’Homme et la Matière)是我这一代许多考古学家的床头书,书中安德烈·勒罗伊-古尔汉(André Leroi-Gourhan)讨论了人类从自然界获取所需之物的无数技术。在写这篇文章时,我首先试图为我的学生们回顾现代考古实践的起源,目的是让我们目前的知识去经受历史批判的考验:我们从什么时候开始挖掘地面?从什么时候开始保存古物?出于何种目的?这些问题又引出了关于古物(或被我们认为是古代的物品)的挖掘、保护、修复和解释的一系列知识性问题。考古学的历史,如此一来便成为对过去进行探索实践的历史。从现代考古学出发,与古物学实践对比,这些实践与人类意识一样普遍。对我来说,这些实践和考古学之间的张力显而易见,但也很微妙。也许我的这本书需要以本来只在结论中出现的定义来开头。现代考古学有一个出生证明,它诞生于1830年至1860年间一场积极的革命背景下,革命首次试图破除自然历史与人类历史之间的障碍。在这30年之前,世上只有古物学家。他们可能会挖掘地面,巧妙地分类一些未知的物体,甚至坚决地依赖技术史,但据我所知,他们中没有一个人将过去的科学提升为一种包含这三个方面的古物学实践的普遍知识。这就是为什么我相信,无论多么博学的古物学家,与我们今天所说的考古学家之间都存在着深刻的结构性差异。英戈·赫克洛茨(Ingo Herklotz)于1999年出版的总结完全更新了我们对启蒙时代之前的古物学家的了解,并进一步强调了他们与考古学家的区别。 现代考古学家视自己为地质学家和古生物学家的同行;他们认为他们的学科毋庸置疑是普遍知识的一个分支。我们将会看到,古物学家们正是缺乏这种普遍性,即使他们中的一些人,如卡西亚诺·达尔·波佐(Cassiano dal Pozzo)、约翰·奥布里(John Aubrey)或凯吕斯伯爵,已经尝试过面对它。所以,我并不打算在提出关于考古学起源的研究时,把古埃及的祭司、美索不达米亚的书吏、古代中国的文人、大洋洲的吟游诗人当作现代考古学的先驱。我试图展示对过去的追求,可以定义为博物学,与人类的好奇心一样普遍。有一个共同的遗产,将古物学家与考古学家拉近了,同时,也有一道不可逾越的鸿沟将他们分开。考古学有两个意思:一个是柏拉图在《大希庇阿斯》中赋予它的意义,即对过去的追求,是关于各种起源的讨论,从定义上说是局部的;另一个来自现代常识,将其定义为一门探索过去物质遗迹的通用学科。这两个术语相交,但不相混淆;我在本书中的所有努力都是为了建立这些差异。在此过程中,我引入了福柯提出的第三个意义:区分构成知识构建物质的层次。 随着时间的推移,我重新发现了勒罗伊-古尔汉的观点,他指出:人类知识可以总结为不同文化中以不同方式组织的组合,但这些都涉及对物质规律的适应。对过去的处理也是如此:我们可以否定过去,通过歌谣或神话来美化它,用“不朽”的作品来延长它,用精细的构造和重建设施来改造它,但我们无法逃脱它。你必须接受过去,为了做到这一点,人类社会有成千上万种经营管理和协商的技巧。那么,为什么要审视考古学的过去,而不是试图勾勒出它未来的轮廓呢?正是因为对未来的任何探索都需要批判性的评估和回顾性的方法,试图理解为什么所有社会,无论其性质如何,都需要过去。 因此,这本书并不是一部考古学的历史,而是对其上至遥远起源、下至19世纪上半叶被实证科学接纳为一门合格的自主学科的研究。然而,在此希望避免一种目的论的方法,把收集古物、挖掘或研究建筑物等早期活动视为学科的诞生。好奇心文化在史前和原始社会就已经存在。安德烈·勒罗伊-古尔汉在旧石器时代中期的阿尔西-苏尔-居尔(Arcy-sur-Cure)的一个洞穴中发现了一系列化石,它们无疑是因为其奇特性而被收集起来的,构成我们观察到的最早的收藏品。然而,在没有文字的社会中,对过去的兴趣并不局限于此,而是采取了与景观密切联系的形式,其特点为伴随着社区生活的故事和神话提供了支持。克劳德·列维-施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)出色地诠释了澳大利亚中部土著阿兰达人(Arandas)的习俗。阿兰达人与他们的领土之间建立了深远的历史联系。这需要一种不同寻常的能力来识别出他们的起源故事中所必需的地点和遗迹。在这个社会中,有一些被称为“楚林加”(churingas)的椭圆形木头和石头,被视作祖先的身体,并归属于一个被认为是其后裔的在世者。它们被精心维护并存放在一些天然避难所里。阿兰达人没有固定的庇护所,他们没有宗教建筑,但他们有记忆的物品,这些物品使过去成为现实。因此,人类的记忆常常与物体或空间的布局有关,这赋予了它具体的形式。新石器时代和青铜时代的巨石为我们提供了其他集体记忆的证据:就像埃及的金字塔一样,建造它们所需的巨大劳动力不仅仅是为了当时。它们在空间中留下的是向子孙后代发出的信息。它们是一种意图的证明,使它们成为真正的“纪念碑”(monumenta),其物质性来自拉丁语“monere”,意为警告和示意。 正如我们看到的,至少从旧石器时代晚期开始,对遗迹的好奇心、对见证过去的各种迹象的关注,是人类历史的一部分。这种好奇心催生了古物学,在古代的埃及、美索不达米亚和中国已经是一种发达的智力实践。对于为这些帝国统治者服务的文人和学者来说,对过去的了解是一种强大的政治和宗教工具。因此,正是这些早在古希腊-罗马之前的文明发明了一种探索时间的方法。他们复制、翻译、解释古代铭文,他们收集物品,他们观察,有时甚至还挖掘地面。当这些实践在希腊和罗马发展起来时,一种新的、更具概念性的叙述过去的方法被发明出来了。希腊人和罗马人没有上述伟大帝国里的博学的古物学家,因为他们不具有他们前辈手中那样古老和丰富的档案,但他们引入了一种独立的研究,他们称之为“历史学”(historia)的研究方法。从那时起,历史学家与古物学家共存,根据各自的好奇心来利用对方的信息。古物学家从痕迹、遗迹、纪念碑、习俗开始,并试图确定它们的意义和用途;历史学家努力重建事件以及跨越不同社会的社会经济机制。这个议程至少从希罗多德(Hérodote)开始就已经存在,并且它仍然渗透在我们的当代知识体系中。 然而,尽管历史已经发生了很大的变化,并被我们现代科学的成就所丰富,但它仍然符合希罗多德和修昔底德(Thucydide)所赋予的那种定义。古物学和考古学之间的本质区别在于,古物学家在一个地点、一个区域或一个国家的框架内工作,而考古学家(甚至更多是史前史学家)服务于一种普遍的方法。他在特定地点和时间观察到的东西是时间和空间机制的一部分,这种机制更普遍地参与了所谓的人类进化。概念框架的普遍性与类型学、古代技术分析和地层学的实践相结合,这些是现代考古学定义的核心。一些古物学家已经预见到了这些做法,但他们并没有将它们统一成一个知识体系,而这恰恰是考古学的特点。 因此,这本书是对考古学之前知识的调查。我们将看到对过去的好奇心的历史在不同的文化中展开。在这本书中,我探索了一条漫长的道路,这条道路在19纪考古学建立之前,引导人们与过去对话。这场对话仍在进行中。我希望写下这个历史,从我能发现的最古老的文献开始,从古代东方到现代欧洲,试图阐明对过去的“爱好者”的种种策略和行为。这项调查不能说是详尽无遗的,但却是可以扩展的。我仍有信心继续探索,通过不同的文明,我认为这是一种驯服时间的方式,一种维护自己子孙后代的方式。有人在地里藏下铭文,就像往海里扔瓶子一样,其他人在秘密而奇妙的房间里收藏铭文和珍稀物品,还有人建造起土墩或金字塔: 当一些人担心他们的坟墓时,其中有人小心翼翼地拒绝承认它们:他们哪怕虚荣心再汹涌,也不敢承认自己的坟墓。 生活在17世纪英格兰的托马斯·布朗(Thomas Browne),在这里给出了关于现代人与过去之间关系的最深奥的哲学思考。此外,博尔赫斯(Borges),作为比任何现代作家都更深入思考记忆侵蚀概念的人,为托马斯·布朗于1643年出版的代表作[《医生的信仰》(Religio Medici)]写了一首诗: ……保护我免受自己的伤害。布朗和蒙田, 还有某个不知名的西班牙人都说过: 那么多金子我的眼睛却只保留了这少许, 在阴影到达它们之前。 饶恕我那急躁和痛苦, 想要被遗忘,成为大理石和尘土; 还想最后一次成为无法修复的自我。 不用剑也不用红色长矛: 主啊,保佑我,不再抱有希望。 探索过去可能源于对知识的渴望、自我提升的激情,甚至塑造未来的欲望,它总是涉及个人的投入和关注自我的焦虑,这在某种程度上引导着人们走向虚无的感觉,以及时间消逝和世代更迭的主题。我通过发现的故事,介绍了这个历史的一些阶段。另一条道路会引导我去探索诗歌创作中与过去相遇的主题。面对布朗和博尔赫斯的斯多葛式命令,塞费里斯(Séféris)提醒我们需要驯服古代作品: 确实,废墟 并非雕像:残骸,那就是你自己。 它们以一种奇特的纯粹性追逐着你, 在家里、办公室和大型宴会上, 在对长眠的无法言说的恐惧中, 它们讲述你希望未曾经历过的事情。 阿兰·施纳普 2020年5月 英国旅行学者和德国探索者 不列颠群岛的地理和古物。威廉·卡姆登与英国古物的探寻 佩雷斯克向学界证明,存在一个古物学家的理想之国,只要用心去发现,古物就无处不在。这一训导翻越了罗马的宫墙传到远方,被那些狂热的人文主义者所接受。从挪威的峡湾到泰晤士河畔,从摩拉维亚的平原到荷兰的运河,人们开始探索土地和环境。这些人并不是要建造奢华的恺撒宫殿,也不想挖掘宝藏,而是要像佩雷斯克这样了不起的古物学家一样寻求问题的答案。其中一位因早期作品与佩雷斯克相识,且被誉为英格兰的弗拉维奥·比翁多:“1586年,一位35岁、名叫威廉·卡姆登的校长出版了一本描述不列颠群岛历史和地理的著作——《不列颠志》。”得益于其新颖的内容和独到细致的观察,这本书很快就成为英国考古学界的圣经,从卡姆登逝世直到今天,被无数次地补充和再版。卡姆登并不是英国最早的古物学家,但由于其作品广泛流传,相比佩雷斯克,他被更多的人视为榜样。他个人的计划是撰写一部英格兰史,但这并不新鲜。亨利八世(Henri VIII)时期的图书管理员、在巴黎求学时曾师从纪尧姆·比代(Guillaume Budé)的约翰·利兰(John Leland)也曾有过这样的设想,甚至已经开始付诸实施,他计划出版的《古代不列颠志》(De Antiquitate Britannia)一书的序言在1546年就已完成。这位被誉为“都铎王朝的保萨尼亚斯”,能够将书面描述与实地考察完美结合的学者不幸突发精神疾病,被迫在1550年放弃了自己的研究。尽管如此,利兰是第一个在英国提出将书面研究与游历考察相结合的人,这也成为英国考古学的基本特征,他发现并巧妙地观察了1535—1539年修道院的整肃和解散的历史背景。卡姆登是一位超越前任大师的人物。他出生于1551年,父亲是画家(可能他对视觉艺术的兴趣来源于此),在牛津学习了古典学。1575年他在西敏公学获得助教的工作,在这个不起眼的位置上,他将彻底颠覆英国的考古知识。每年假期,他都会奔走于全国各地寻找古物。他采用地形测量学的方法,以罗马地理学为出发点为每个英格兰城市构筑历史,但研究对象并不限于远古。古代地理必须为历史做好铺垫,让撒克逊和中世纪成为王国历史的一部分,在学术界占有一席之地。卡姆登对时间和空间上的准确性要求极高,为此他发明了绘制历史地图的规则:从语言学的角度研究地名以明确罗马人、威尔士人和撒克逊人的影响,以当地传统与货币为出发点来研究地区历史。他是第一个确定罗马时期不列颠存在本土硬币的人,破译了硬币上的文字,并找到了发行这些硬币的城市。他背离特洛伊的传说和古罗马传统,指出了不列颠人的盎格鲁-撒克逊血统。 卡姆登的成果在这个欧洲考古学鲜有耕耘的领域中树立了权威,这个现象似乎自然而然就出现了。卡姆登作品的原创性内容也能够利用经利兰考证的从意大利和欧洲大陆直接传到不列颠的人文主义传统。英国的历史要感谢意大利人波利多·维吉尔(Polydore Virgile),他在《英格兰史》(1534)一书中驳斥了蒙茅斯的杰弗里倡导的特洛伊起源论。卡姆登在自己的学者圈子里,认识了《法兰克-高卢》作者的儿子让·霍特曼(Jean Hotman)和荷兰地理学家亚伯拉罕·奥特柳斯(Abraham Ortelius)等人。他也在佩雷斯克最后一次到访英格兰时成为座上宾。卡姆登是英国考古学的代表人物,英国考古学对欧洲大陆的影响持开放态度,但他知道如何利用当地特殊的传统以及环境来打造本国历史编纂学的基础。卡姆登的名气确实不及佩雷斯克,但与后者不同的是,他有办法召集当时所有对英国古代史感兴趣的人一起参与集体项目。他与罗伯特·科顿爵士(Sir Robert Cotton)、约翰·斯佩尔曼(John Spelman)等人合作创立了一所古物学家社团,这是欧洲最早的学术考古学团体之一。1597年,卡姆登被任命为克拉伦苏克斯纹章长官,即王国的三个纹章长官之一,这个职位为他的研究和个人关系发展大有裨益:每次《不列颠志》再版时都会添加一些钱币版画和铭文拓本来丰富内容。卡姆登于1622年职业生涯的巅峰时在牛津以自己的名字创立了一个历史教员的职位。卡姆登并没有把古物研究构筑成一门科学,正如他采用全新的方式处理史前大不列颠的人口史一样,但他给英国考古学提供了一个参考框架(区域史)、一种观察方法(文字信息与环境描述相结合)和一种探索技术(仔细研究地名和钱币材料),在17—18世纪初的考古学界被广泛使用。而且卡姆登在学术领域并不是单枪匹马,这是他能够取得成功的原因之一;1607年,约翰·奥格兰德(John Oglander)爵士定居怀特岛,岛上的古代遗迹和坟冢引起了他的注意: 1607年我首次在岛上定居期间,曾前往阔尔并向几位老人询问了大教堂的所在地。只有年迈的彭尼神父给了我满意的答复,他告诉我曾经的教堂是多么漂亮,以前他经常去。当时的教堂位于村庄废墟的南部,现在已经成了麦田。我雇人帮我在那里进行了挖掘,试图找到教堂的地基,却一无所获。 这段有趣的描述让我们看到,挖掘作为一种验证机制能够确认或否定一个故事的真实性。而奥格兰德更近一步,他将挖掘视作一种探索手段,用于解释环境特征: 在岛上丘陵的顶端可以看到各种墓穴,其名称在丹麦语中的意思是“火葬之地”……。我根据经验搜索了一些最古老的墓穴并发现了大量依照罗马习俗火葬后的骸骨……小土包、高地或是山顶都可能是曾经葬人的地方,如果挖掘的话应该可以找到骨头。 这个人确实听懂了卡姆登的地形测量学和地名学的课程,而作为一个实干家他也毫不犹豫地进行了挖掘,不是为了发现什么宝藏,而是为了满足自己的好奇心。 德国探索者。尼古拉·马夏克 挖掘本身并不是一种需要任何特殊技能或技巧的行为,而且我们可以看到古人在某些情况下认为,可以通过挖掘回答一些文化、技术甚至历史方面的问题。根据埃及、亚述或中国的文献记载,除了古已有之的寻宝活动,还有探寻信息的行动,中世纪部分编年史也提到过;然而对如奥格兰德这样的创新者自发完成的考古行动知之甚少。根据资料可以判断,来自图林根的尼古拉·马夏克(Nicolaus Marschalk,1460/1470—1525)似乎是第一位通过挖掘用人文主义文化解决历史问题的学者。他研究了石阵与古墓之间的区别。而且他由于对拉丁文资料中关于日耳曼人的记载非常熟悉,曾试图确定石阵的建造者是赫鲁利人(Hérules),坟冢的挖掘者是奥博特人(Obetrites)。不满足于研究遗迹的他还注意到坟墓附近发现的骨灰瓮,他认为这些瓮中装的是埋在坟冢中的首领仆从的骨灰:“有些人任凭被烧死,骨灰直接装入地上的瓮中。” 与“闪电石”(燧石)、石阵和墓冢一样,由骨灰瓮构成的史前墓地也是中世纪和现代欧洲“古景观”包含的一个要素。但在中欧平原上出现的巨大“瓮场”确实让人好奇。这些大多出于偶然的发现,在大人物的见证下有了特殊的意义。1529年,马丁·路德(Martin Luther)在访问托尔高教堂时,人们向他介绍了新发现的瓮。大家的结论是:“以前那里肯定是一片墓地。”类似的情况还有1544年,布雷斯劳(弗罗茨瓦夫)居民乔治·乌伯(Georg Uber)在施普雷森林的吕本发现陶罐后,写信给一位朋友: 我相信这里曾经是一个葬礼仪式的现场。他们没有合适的骨灰瓮,就用陶罐来代替。为了表示虔诚,他们将骨灰和器具残骸装在这些陶器中。 不过并非所有人都接受这一观点。塞巴斯蒂安·明斯特(Sebastian Münster)在同年出版的著作《宇宙志》中重提“地上长出陶罐”的古老神话,但当时很多人不买账。面对一些人的质疑,萨克森的安娜(Anne de Saxe)公主下令展开调查,十年后,萨克森选帝侯(prince électeur de Saxe)对这些陶罐的发现表示祝贺:“很可能古代异教徒有焚烧逝者的习俗,所以才会有埋在那里(瓮场)的陶罐。”像闪电石一样,这些骨灰瓮(现在被认定为史前卢萨蒂亚文化之物)被认为是适合收藏在皇家珍奇屋中的奇物。这些珍贵的物品经常被美化以迎合当时的审美;法兰克福和汉堡的博物馆至今还保存着两个罐子,配有锡制盖子的那个源于卢萨蒂亚文化,另一个日耳曼-罗马时期的(黑陶)带有银质装饰。 陪葬的陶罐和其他器物成为16世纪中欧古物学家争论最多的话题之一。由于王公贵族的欣赏,这些物件很快变得价值连城,人们对其趋之若鹜,当然学者们也被要求给出解释。有些解释是超现实的(地下矮人的“杰作”),有些解释则是自然的[扬·德乌戈什(Jan Dlugosz)按照波兰传统认为是地热造成的],当然也不乏考古学角度的解释。但考古学的观点虽然从15世纪末就被提出,但至少在18世纪初之前都未入主流。不过格奥尔格·阿格里科拉(Georg Agricola)在他的名著《矿石的性质》中对此问题做出了精彩总结: 萨克森和下卢萨蒂亚的无知群众认为这些器皿是在地下生长的,图林根人则认为它们是曾经居住在西贝尔格山洞中的猿人使用过的器物。经过分析,这些是古代日耳曼人的骨灰瓮,这些异教徒将死者的骨灰存放在瓮中。 原史时期的骨灰瓮让16世纪的学者为难,不仅是因为他们的知识与群众的信仰相悖,还由于骨灰瓮显然与常规的丧葬习俗不符。什勒斯维希公爵(duc de Schleswig)的朋友保卢斯·塞浦拉乌斯(Paulus Cypraeus)描述了1588年在修路过程中发现的一处遗迹: [骨灰瓮的数量是如此之多],只需用脚踩踏其上或将铲子轻插入土就可以看到陶罐和骨头的残骸。 这些土里面堆积的奇怪器皿与当时的习俗去甚远,1562年一位名叫约翰内斯·马塞修斯(Johannes Mathesius)的路德宗牧师给出了一种有逻辑的解释: 值得注意的是,这些瓮的外形多样且各不相同,埋在地下的瓮像水中的珊瑚一样柔软,暴露在空气中才会变干燥。……据说那里曾经有一座墓,里面有死者的骨灰,就像一个老旧的骨灰盒一样。……这些器物到了五月才被挖出,在埋藏它们的地方隆起了一座小丘,就像大地母亲的孕肚(指引找寻他们的人)。我认为它们来源于大自然而非人造,是由上帝和自然创造的。 牧师的这段奇妙文字比理性学者们的评论透露了更多信息,因为我们可以从中了解到发现的背景。收藏家们追捧这些古物并通过某种方式对其进行交易。这些古物学家实地考察时观察到,在特定气候条件下勘探工作会更容易,并总结出了发现古物最有效的实操方法。地下古物的“收获期”常在5月,这可能是因为那时植物的快速生长让人们更容易观察到异常情况(植物密集较高或土壤颜色变化)。不是土地将古物显露出来,而是新的观察方法让人们能够更容易发现遗迹。虽然以现代考古学的观点来看,牧师的理论十分荒谬,实则不然,他提出了一个考古学认识论的基本问题。观察者觉察到土壤的异常——颜色变化,凸起明显,植被覆盖,瓦砾、碎片或燧石的出现,并根据推断出的考古结果将它们命名为遗址、坟墓或定居地。但这些形迹是原始的(古人直接安置)还是次生的(由于土壤侵蚀或土壤移动)?是否应该将气候因素(春季发现的罐子最多)与地表指数的变化(现代假设)或土壤内部成分的变化联系起来?马塞修斯的想法虽被证明是错的,但仍具有不小的影响。 猎奇者、王公贵族和学者一直对骨灰瓮保持着浓厚的兴趣,这是16世纪考古学界的主旋律。人们发现了多处遗址,最著名的是位于西里西亚地区的马斯洛和格里兹切。1546年,斐迪南一世皇帝(Ferdinand I)向马斯洛派遣调查组;1577年,鲁道夫二世(Rodolphe II)在格里兹切组织进行了研究。鲁道夫对发现的骨灰瓮感到高兴,并令人在现场竖立一根木桩以示纪念。这种兴趣当然与古物陈列室的发展和功能有关,而古物陈列室也能够展示古物品位从古至今的变化历程。 编辑推荐: 以诗意的语言、丰富的史料、上百幅插图 展现人类考古活动的起源和漫漫历程, 讲述人类如何以好奇心不断叩问过去。 人类的考古实践自何时出现? 人们从什么时候开始挖掘地面和保存古物?其目的何在? 从古至今都发生过哪些振奋人心的考古方法论突破? 这部如万花筒般精彩纷呈的书,将为你讲述包含但不限于以下的故事—— ·柏拉图心目中的“考古学”是怎样的? ·卢克莱修如何描述人类的起源? ·罗马人为何订立保护古建筑的法令? ·人们围绕巨石阵进行过哪些考古活动? ·热尔贝如何发现屋大维的宝藏? ·传说中“地里长出的陶罐”是何物? ·“闪电石”是自然形成的吗? ·古物学家的“珍奇屋”里都有什么? ·考古地层学是如何出现的? ·收藏家和考古学家的区别在哪里? ·考古学何以成为一门独立的学科?