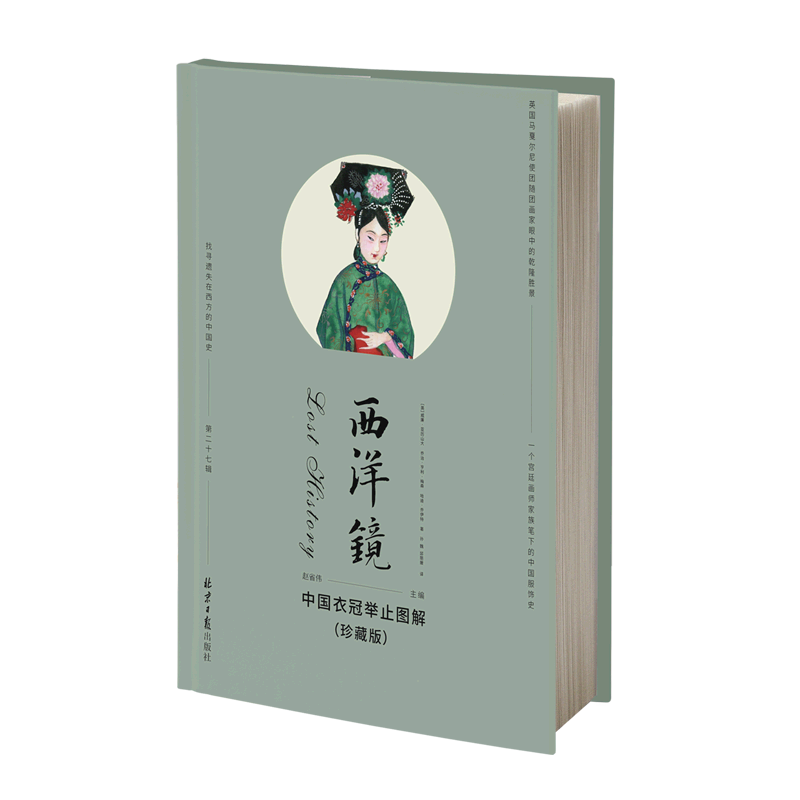

出版社: 北京日报

原售价: 128.00

折扣价: 71.70

折扣购买: 西洋镜:中国衣冠举止图解(珍藏版)

ISBN: 9787547743294

威廉·亚历山大(William Alexander,1767-1816):生于英国肯特郡,1784年进入皇家美术学院绘画专业学习。1792年作为制图员、马戛尔尼使团随团画家托马斯·希基的助手访问了中国,创作了大量的速写和水彩画。1794年回到伦敦后,亚历山大过了一段写生、以画会友的生活。1802年,成为(1805)、《中国服饰和习俗图鉴》(1815)。 英国画家军事学院的教师,1808年任大英博物馆古文物部的助理馆员,直至去世。著有《中国服饰》 (1805)、《中国服饰和习俗图鉴》(1815)。 乔治·亨利·梅森(GeorgeHenryMason):英军第102团的少校,其生平国内外皆不可考以至有人怀疑这名字只是一个假托。原稿作者广州外销画匠“蒲呱”(PuQua)生平也不可考,应该是当时广州外销画最常见的署名之一。其主要活动地点在广州,专长是油画肖像及风景、风俗画,并曾于1769-1771年在英国逗留。 哈迪·乔伊特(HardyJowett,1871-1936):中文名周永治,英国亚细亚火油公司经理,曹在华传教、经商、担任公职。曾在湖北省平江县创立培元小学、普爱医院等。 赵省伟:“西洋镜”“东洋镜”“遗失在西方的中国史”系列丛书主编。厦门大学历史系毕业,自2011年起专注于中国历史影像的收藏和出版,藏有海量中国主题的法国、德国报纸和书籍。 孙魏:历史学博士,中国社会科学院中国边疆研究所博士后,现任教于郑州航空工业管理学院,著有《明代外交机构研究》等。 邱丽媛:北京大学中文系毕业,现任教于北京华文学院,研究方向为中外文化交流传播,译有《西洋镜:1907,北京-巴黎汽车拉力赛》等。

序言 穿什么,是文明问题:从我们的祖先兽皮草木遮羞,直至如今繁花似锦般的服饰,这是文明的进步。怎么穿,是文化问题:从仅以曾皮草木遮羞,直至如今的“薄露透”盛行,文化前进的轨迹一—单从这一点讲——颇有轮回之意。而无论文明还是文化,几千年来始终被人们喋喋不休,且愈讲愈细、愈讲愈烈,讲过的重新探赜,遗漏的重新挖掘。此如现在已经进人“互联网+”时代,一批创作于二百多年前的中国服饰面稀重见天日,将其整理、编辑后便是眼前这本书。 这些画的来历及价值,自有出版者做专业介绍,无须我资言。仔细翻了两天这些画,我翻出一些“题外话”。 我记了两三年日常生活的账:大到网球馆包年的费用,小到一次路边停车费、一瓶矿泉水的费用。因为我想写本书,名字就叫《生活费》,从日常花销这一角度,记录21世纪初生活在北京的一个普通人的生活。 为什么会有这样一个想法呢?近些年来兴起“民国热”,到处见人谈论民国。我读了不少相关文字,读得很不解气,不是人家写得不好,而是不对我不无乖僻的口味。说民国这,说民国那,看多了高屋建瓴,就总想了解点实实在在的细细碎碎。比如说民国时的大学教授们当时是怎样生活的呢?坐什么车出行?冬天生煤炉子么?每天吃饭是买菜下厨还是下馆子 ……??更重要的是,民国的时候,普通老百姓的日常开销是怎样的?要想了解民国,不知道这些,我老觉得心里没底儿,不取开腔。 我开始找这类书籍,找了好久,只在陈存仁等少数几个人的著作里找到片言只语。整体记录的也有—— 陶孟和的《北平生活费之分析》,但这是一部社会学的学术著作,冰冷枯燥,可读性差。 距民国时期不过几十-年,竞已如此貌似熱悉实则空对空,形同路人。那么,几十年后,说不准也有几个像我这样的人,回望我们这个年代,不满于只我到“政華开放”“互联网+” 这类的宏大叙事,他们想知道我们日常生活的细节,可能又找不到了。所以;我来。我活在当下,既不老也不少,既不穷也不阔,方方面面身处一种平民境地,应该足够有代表性吧。 这本书里收录的服饰画稿,就有点儿我上述的这个意思,它们也是一本账,不过记的不是花销,而是服饰:三百六十行,工农兵学商,生旦净末五,各色人等的服饰。尤为可贵的是,内有若千最容易被历史风生湮没的小人物——鞋匠、铁匠、酿酒师、渔民、制简匠、编 篮工、碾磨工、捕蛇人等等一—的服饰,这让我看了内心频震。 这嗑儿再往深处唠,无非是历史细节云云,倒也无基新鲜。真的不必再往深唠,实打实,就是面儿上这层意思,就是想知道不同的时代最平铺直叙、最真实、最生动的普通百姓的日常生活。我们打小读书,老在强调“时代背景”,历史中讲的都是政权交替、城头变换大王旗,可这些与我何干,真正的时代背景是平民百姓的日常生活,知道得越细、越生动,时代背景掌握得就越有质感。 说到“质感”,想到作家阿城讲的一番话。当年他以艺术顾问的身份,协助侯孝贤导演拍摄电影《海上花》—租界妓女题材。因为是“年代戏”,所以导演和他都非常重视服装、妆容、道具的质感。他们在上海附近转场景和道具,又到北京买服装绣片,还鼓动朋友帮忙找老物件。阿城后来回忆说:“大件道具好办一些,唯痛感小零碎的烟消云散难寻?…电影场景是质感,人物就是在不同的有质感的环境中活动来活动去。除了大件,无数的小零 碎件铺排出密度,铺排出人物日常性格???我的建议是多买些我们都不清楚是做什么用的小件,它们对构成密度非常有用。” 所谓 “质感”“密度”“日常性格”,也正是我看这本书里这些画稿时,心里所盘桓的几个关键词。 ——杨葵