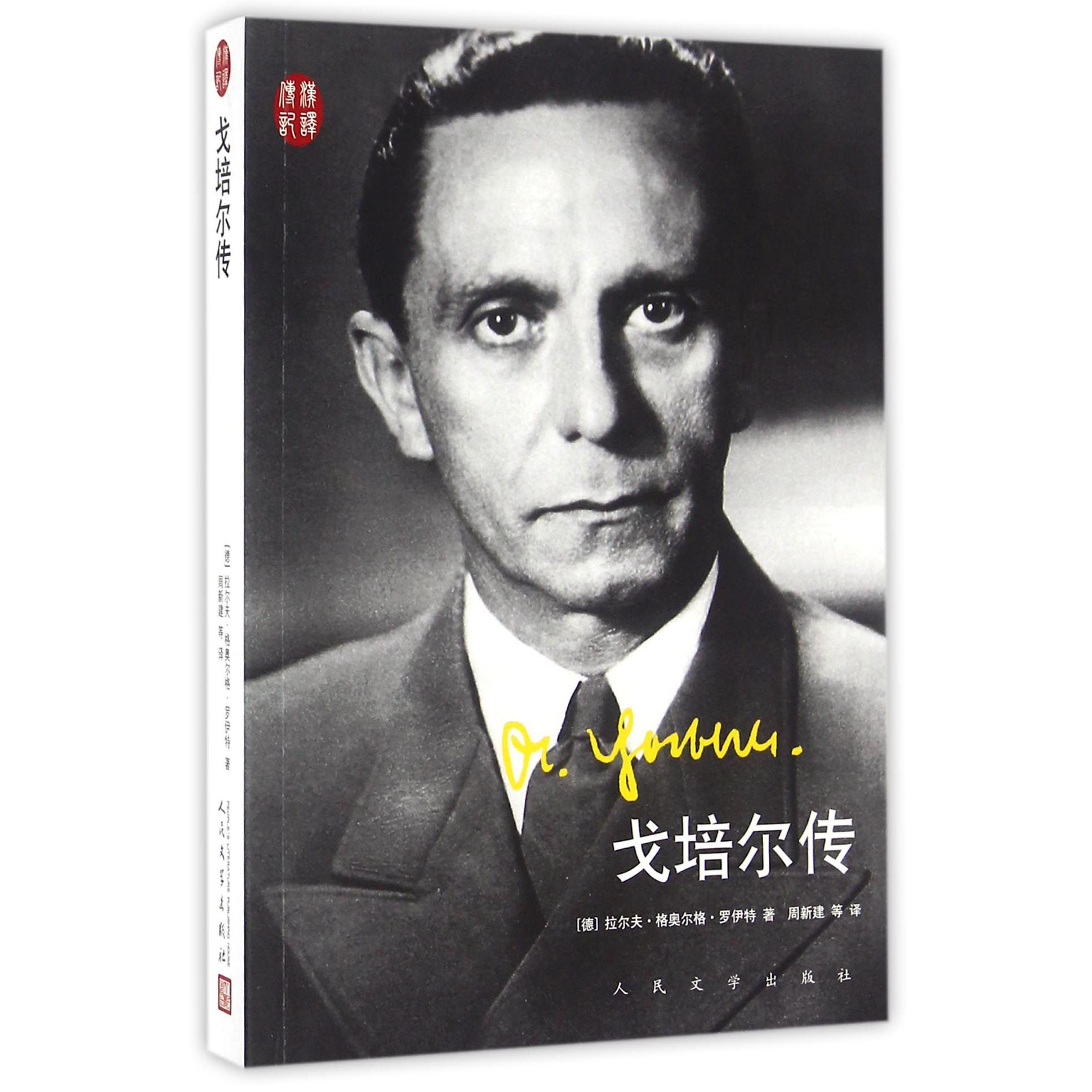

出版社: 人民文学

原售价: 53.00

折扣价: 35.60

折扣购买: 戈培尔传

ISBN: 9787020111213

第一章上帝为何将他造就得遭世人讥笑嘲讽? (1897-1917) 保罗·约瑟夫·戈培尔降生的1897年,德意志帝 国正处在其辉煌时期。帝国是二十五年前战胜法国后 建立的,之后即以惊人的速度跻身于强国之列。在政 治方面它与各殖民强国争夺着“太阳旁的位置”:“ 以世界政策为使命,以世界强国为目标”,这就是军 界和经济界为此提出的口号。这一口号使大资产阶级 和小资产阶级各阶层感到欢欣鼓舞,使德国在倒向法 俄同盟的同时也陷入了与不列颠帝国的冲突之中。在 戈培尔出生的那一年,德皇威廉二世正在积极筹划谋 求世界强国的地位。他委派帝国海军部国务秘书蒂尔 皮茨组建一支强大的德国舰队。 这支舰队不仅应体现帝国的强盛,而且也是新的 海外原料来源地和销售市场的保障。世纪末的德国尤 为有资格回顾经济的迅猛发展。在世界贸易中年轻的 帝国已经排在英国之后位居第二,在工业总产量上已 经赶上了这个此前居于领先地位的经济强国。由于对 自然的驾驭在一天天扩展,由于知识水平日新月异, 发展似乎没有止境。 然而这一迅速展现的鼎盛也带有一些末世之像, 它们表现在种种矛盾之中:虽然威廉二世还在炫耀着 大选帝侯和伟大的弗里德里希的威严。但各种集团利 益早已左右着政治;虽然经济、金融和受过教育的市 民阶层决定着时代的特征,而有理性的批评家马克思 、尼采、瓦格纳和弗洛伊德则看到这个资产阶级社会 的末日已经到来。 尽管新时代主要在各大都市宣示着自己的来临, 但帝国所有的地方都已经为它准备好了条件,戈培尔 家族的起源地下莱茵地区也不例外。这片宁静的天地 带着浓厚的天主教色彩,具有古老的乡村手工业传统 ,现代工业已经在这里立稳了脚跟,具有悠久历史的 纺线作坊和织布作坊发展成纺织工业。各中心区域提 供的工作吸引着那里的人离开乡村,因为它们为他们 展现出更加美好的生活前景,然而对于很多人来说, 种种憧憬后来却消散在越积越大的城市无产者群体那 凄惨悲凉的日常生活之中。 当时有不少人离开自己的村子前往处在上升时期 的工业小镇莱特找运气,约瑟夫.戈培尔的祖父康拉 德就是其中之一。莱特“在杜塞尔多夫附近,离科隆 不太远”。这位小农来自于利希(他自己在拼写时还 将元音写成“o”)附近的格威尔斯多夫,后来娶了来 自贝克拉特的铁匠女儿格特鲁德.玛加蕾特.罗斯卡 姆普。康拉德在无数家工厂中的一家做工,终生都是 一个普普通通的工人。他的儿子弗里茨(约瑟夫·戈 培尔的父亲)出生于1867年4月14日,作为穷人家的孩 子他很早就得帮家里挣钱,一开始在莱特的W.H.莱 纳尔茨烛芯厂做僮仆。即使这家工厂也需要越来越多 的领导和管理人员,因而勤奋的工人便有了升迁的机 会。弗里茨。戈培尔就利用了这样的机会。他的儿子 约瑟夫·戈培尔后来写道:他总是全身心地投入自己 的工作,“尽管它是那么微不足道”。他升迁当上了 小职员,作为所谓的“立领无产者”负责书写类工作 ,第一次世界大战期间被提升为会计员。到了二十年 代,已经称作“烛芯联合股份有限公司”的所有者莱 纳尔茨甚至给了他代理权,藉此这位经营者的家庭终 于在小市民阶层中获得了一席之地。 1892年弗里茨·戈培尔娶了卡塔丽娜·奥登豪森 。她出生在界河沃尔姆河荷兰一侧的于巴赫,在莱茵 达伦度过了自己的青少年时代。她父亲约翰·米夏埃 尔·奥登豪森是个马掌匠,不到六十岁时死于心衰。 为了养活他们的六个子女中还极幼小的孩子,寡妇约 翰娜·玛利亚‘卡塔丽娜(婚前姓柯尔弗尔斯)去给一 个远房亲戚“大神甫”料理家务,他们毕恭毕敬地管 他叫“先生”。尽管能带几张嘴到牧师家吃饭(他们 很少坐在桌子边吃),也只能稍稍缓解他们那艰难的 生活境况,因此她女儿卡塔丽娜很早就不得不去了一 家农庄做女仆,直到工人弗里茨·戈培尔娶她为妻。 戈培尔一家生活极其简朴,他们住在奥登基尔欣 街一百八十六号的一个小套房里,今天那里的门牌是 二百零二号。在康拉德、汉斯和夭折的玛利亚之后, 他们的第三个儿子保罗·约瑟夫于1897年10月29日在 这里降生。他和两个哥哥之间各差两岁,两个妹妹生 于世纪之交之后,伊丽莎白生于1901年,玛利亚生于 1910年。他与他的兄妹在一个完好的家庭中一起长大 。他父亲弗里茨·戈培尔责任感很强,具有普鲁士人 的直率,“依照自己对爱的理解”爱着自己的孩子。 “他似乎更爱自己的妻子,因此他总是有一种需求, 要通过一些小手腕和刁难去烦她,有种人总觉得自己 付出的爱多于得到的爱,他这种做法和此类人一样。 ”约瑟夫及其兄妹非常惧怕父亲“斯巴达式的教育” ,对母亲的善良评价很高,她淳朴谦虚,偏于忧郁。 约瑟夫和母亲保持着一种特别亲密的关系,她也特别 偏爱自己这第四个孩子。约瑟夫后来说:她是那么“ 宠爱”自己,或许只是因为生他时她险些丧命,她大 概是把“欠丈夫的爱”给了这个儿子。后来他美化她 正是因为她那“令人捉摸不透的简朴”。对他来说, 母亲是“最好最忠实的赞赏者”。在他眼里,母亲一 生都是他父母家的基准点,直到二十年代中期父母家 对他都起着一种避难城堡的作用。 戈培尔一家人稳重严肃。人们常常将他们的“忧 郁”性格与下莱茵的单调景色以及根深蒂固的天主教 联系在一起。对于普通人来说,当然也包括戈培尔一 家人,天主教是一种生动而形象的信念,依据这种信 念,高踞于万物之上的上帝对尘世进行着惩罚和褒奖 ,只要经常捏着念珠向他祷告,他就会多施恩惠。由 于担心上帝发怒,人们必需对他及其尘世的黑衣仆人 表示出最恭顺的敬意。每天去教堂,忏悔,一起在家 里做祷告,祷告时母亲用圣水在双膝跪地的孩子们的 额上画十字,这些就像天天吃饭一样属于戈培尔一家 生活的一部分,而为了生计父亲在莱纳尔茨烛芯厂拼 命工作着。P1-3