出版社: 上海光启书局

原售价: 82.00

折扣价: 53.30

折扣购买: 挣扎中的决断:竹内好传

ISBN: 9787545220209

作者| 鹤见俊辅(Tsurumi Shunsuke,1922—2015),日本思想家、文化评论家、社会运动者。曾任教于京都大学、东京工业大学、同志社大学。与丸山真男、都留重人等人组成“思想的科学研究会”,其主导的刊物《思想的科学》为战后日本最负盛名的思想杂志。强调“思想·良心的自由”,积极参与反对越战、推动慰安妇赔偿等运动。著有《战后日本大众文化史》《战争留下了什么》《漫画的战后思想》等。1994年因其对现代思想和大众文化论的贡献以及在野思想的确立,荣获“朝日奖”。 译者 | 刘峰,1984年生,上海师范大学人文学院世界史系教授、博士生导师、亚洲文明研究中心副主任,上海曙光学者,兼任中华日本学会理事、中国日本史学会理事、上海市日本学会理事,上海市世界文学多样性与文明互鉴创新团队成员。研究方向为日本近代史、东亚关系史。著有《近代日本的亚洲主义》,译有《三菱财阀的形成》《南京大屠杀:日军士兵战地日记》《甲午战争》等。在《世界历史》《近代史研究》《日本学刊》等核心期刊发表学术论文二十余篇,多次得到《中国社会科学文摘》《人大复印资料》的转载,在日本学界『アジア評論』等期刊亦有多篇学术专论。

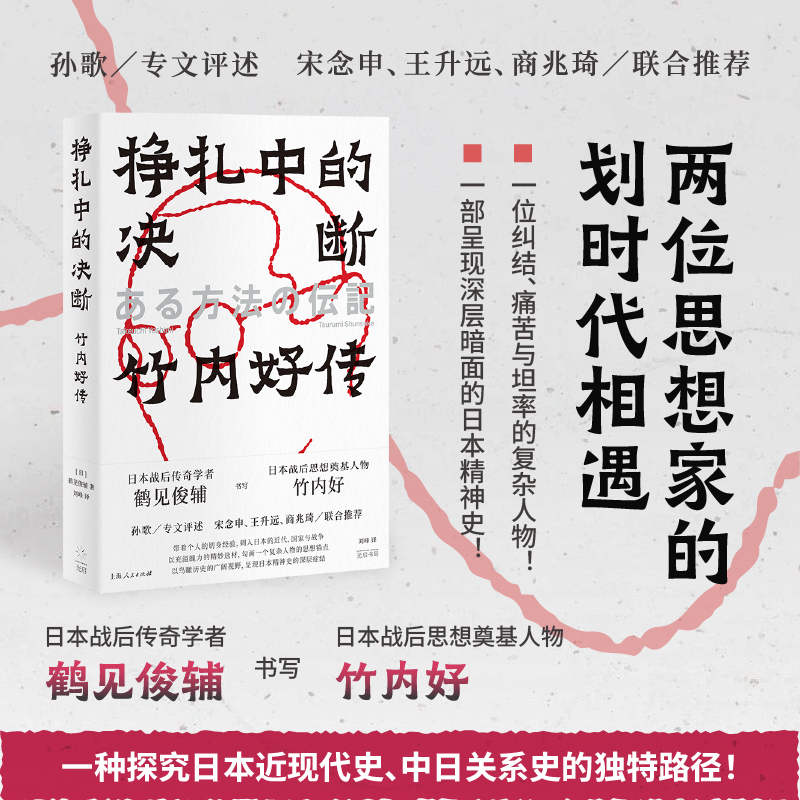

竹内的文章是在自己置身其内的状况中撰写出来的。此种写作风格可以说是年轻时阅读鲁迅而形成并继承下来的。 他在《鲁迅》(第一)里,曾将日语并不常用的汉语词汇“挣扎”作为摸索其方法的线索。这里所谓的“挣扎”可认为是“想要折腾”一番的意思。若引用竹内自己的注释,是这样说的: 注一:挣扎这个中文词有着“忍耐、承受、折腾” 等意味。我认为它是解读鲁迅精神的一个重要线索,所以才会不予翻译而原封不动地频繁引用。若非要把它翻译过来,或许和我们今天所说的“抵抗”较为接近。 (《鲁迅》,未来社,1961 年) 这里面实际上包含着他的一种判断,即认为要完全凭借自己的主观意志去突破四周环绕的客观现实将是极为困难的。所以在其看来,应该放任客观现实的发展,同时坚持自己的意志,进而对自身意志遭现实不断冲刷的情况加以观察。 竹内形成这种思考之后,便坚持了 40 余年不曾改变。在文学作品方面,他对郁达夫、太宰治、冈本加乃子等人的作品倍感亲近,亦对其文体极为推崇。不过,鲁迅的作品对竹内而言与其说是理想的文体,不如说是一种获得思想之文体的通道。 ——17“思想的姿态” 正是这种自我检讨,成了他此后活动的主要内容。 …… 我们在宣言中能够看到,竹内曾将自己定位成国民的一员并渴望积极投身“大东亚战争”。战后,他曾尝试将这一事实纳入自己的言论基础中去。这种想法是尤为重要的。 1945 年 8 月 15 日的战败投降,迫使日本的舆论领袖们不得不采取措施来顺应新的形势。战后动用少量兵力实施间接占领的美军认为:战争的责任完全在于军部以及与之勾结的部分领导人,日本国民也是受害者。这一观点,被当时的舆论家和知识分子们所接受。于是在此后很长一段时间里,日本的舆论界便一直将其作为叙事框架,以致美军结束对日占领后依然给知识分子留下了深刻影响。而竹内在战后的活动之所以吸引众人目光,正是因为他在写作上付出了巨大努力,还原了日本国民主动配合战争的事实。 ——09“《大东亚战争与吾等的决意》” 竹内喜欢“国民”一词,并不信仰“国家”。用他自己的话来说,即对日本国的信仰(关于此点,卢梭的《社会契约论》讲得较为清楚)实际上应属于用法上的特例。这是显而易见的道理。和当时日本政府使用的“国民”概念不同,竹内的概念里显然具有骑马越垒的倾向。他的“国民”中存在着浪漫主义、世界主义以及无政府主义。在他的天皇制论调里,我们能够明显感受到一种试图从现在(捆绑其自身) 的天皇制中逃离的挣扎。 ——“后记” 我认为应该从竹内好的过失中学习。这就是今天我们对问题的设定方式。不惧误解地说,作为在“大东亚战争”中战斗过的人,竹内好对我而言是教师,也是反面教师:他拥有这样的一面。那么,竹内在战争结束以后做了些什么呢?由于战争结束伊始他还身处中国,所以《中国文学》的复刊是由其他人来实现的。他们的中国文学研究会在战争期间犯下的错误很少,也没有参与,甚至是反对了大东亚文学者大会,所以是很了不起的。其过失确实不多。因此,他们就站在以往的延长线上,开始继续出版自己的杂志。此种做法在某种意义上是合理的,但是对于从中国返回的竹内而言却终究难以忍受。他当时曾质疑为何要复刊并提出了停刊的要求,进而写下了一份“备忘录”。即: “中国文学研究会不善于提出自己的主张,缺乏足够的组织能力,其战斗方法也是非常拙劣的。所以我深切地感到,这个研究会不可能在历史的重大关头(即日本战败投降之时)成为一股革命势力。我们必须通过今后的努力,来做出补偿。” 也就是说,自己的任务应该是去追究战争的责任。也包括自己的责任。他当时摆出了这样一种姿态。 ——对后记的补充 ◆日本战后传奇学者书写日本战后思想奠基人物,两位大师的划时代相遇 ◆孙歌专文评述,宋念申、王升远、商兆琦联合推荐,一种探究日本近现代史和中日关系史的独特路径 ◆以鸟瞰历史的视野、充满魄力的选材,呈现国族精神史的深层暗面,勾画复杂个人的思想锚点